2008.05.22 | à Noirlac en ton cloître

Finalement en haut de page cette photo que je fais rituellement chaque semaine à la sortie du RER des souterrains de Nanterre, avec l’immeuble ocre qui tourne, avant que les tours de la Défense surgissent en surplomb à contre-jour du soleil qui lève pour nous accompagner jusqu’à cessation de la ville.

Une école d’arts se prête naturellement à l’inventaire photographique. Ça foisonne d’arrangements, d’effets, parce que scénographie permanente, parce que tout ce qui est laissé là par hasard l’a été par une main qui sait ce que voir veut dire, même quand on ne pense pas à voir.

Si je ne me retenais pas, j’aurais toujours l’appareil sur moi, avec le petit Pancake 24 pour faire discret, comme Philippe De Jonckheere. Mais je n’ose pas : je ne suis pas là pour faire des photos, mais pour être attentif aux discours et aux oeuvres qui nous sont présentées (je parle du mardi, le mercredi c’est tout pour l’écriture et là je ne pense même pas à l’appareil).

Et puis, même si on ne photographierait pas les oeuvres en gestation, mais juste les tables de travail, le désordre qui les accompagne, ou tel effet de lumière sur les fenêtres, à qui cela appartient-il vraiment ? La table de travail d’un artiste, même en apprentissage (et je ne sais même pas si le mot convient, en tout cas ce n’est pas sur cette base que s’établit le rapport ensemble), lui appartient autant que ses carnets. Je me le permets avec certains, comme celui-ci, dont la table s’orne d’une guitare basse démontée, caisse et manche bien posés à la verticale.

Pourtant c’est irrésistible : le réel semble vous imposer qu’on le photographie, parce que conjonction qui ne sera jamais reproductible. Ainsi cette boîte ouverte sur ses embouts de visseuse, ainsi ces 3 caddies bizarrement entravés par le pied devant le local avec les écriteaux oxygène acétylène. Alors je sors le téléphone et je fais un Instagram. Ce n’est pas de la photographie, juste un algorithme de captation d’image. Et je l’envoie sur Facebook : puisqu’ils y sont tous, ils pourront toujours me demander le retrait.

D’ailleurs, pour ce qui est de leur travail, la plupart des étudiants se chargent de cet archivage. Une fois les profs partis, on photographie.

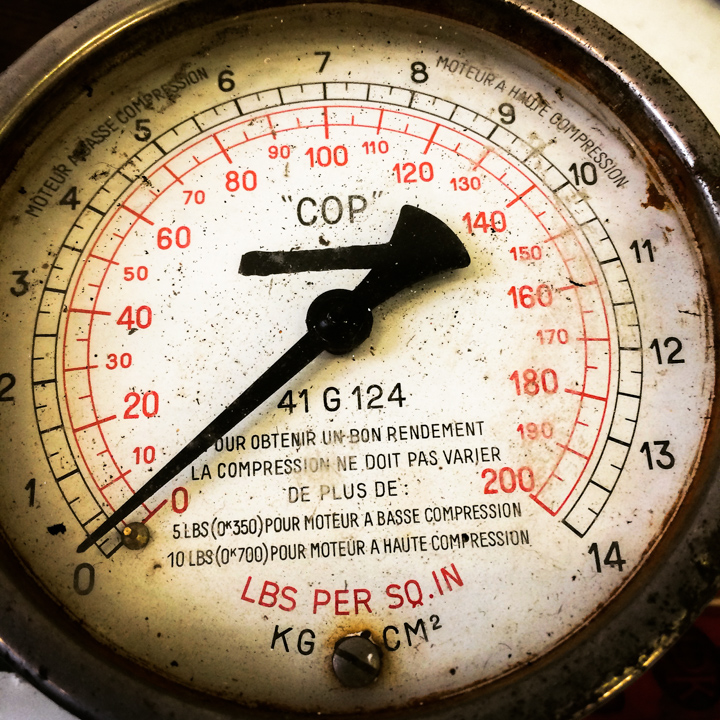

Parfois je photographie quand même je n’ai pas le droit. Ainsi ce manomètre qui a dû passer des décennies de sa vie sur un compresseur de garage. Bien sûr j’en sais la provenance. Je sais aussi qu’une fois moulé en résine le protocole élaboré par l’étudiante veut qu’il retourne alors là où elle l’a pris, et il sera détruit avec le garage qui ici devient oeuvre à distance, via moulages, prélèvements mis en poudre, et reconstitution d’un établi gigantesque. Mais ce qui me saute à la figure, c’est toute mon enfance. Alors je photographie le manomètre. Fais même une lourde allusion à l’étudiante comme quoi je serais prêt à le lui racheter, refus net. Et puis l’Instagram est sur Facebook, et comme par hasard le premier (non, après l’ami Alain C.) à réagir c’est mon frangin, lequel répond par une image de manomètre semblable et une histoire que nous trois seulement, mes deux frangins et moi-même, pouvons probablement estimer dans tous ses attendus : c’est un compresseur vrai de vrai, pour bricolages du dimanche, que mon père lui avait offert en cadeau de mariage : comment vivre sans compresseur chez soi ?, et je n’aurais pas su l’histoire sans Instagram.

Me voilà loin des photos, mais dans un étrange dépli de l’enfance, avec les morts tout auprès.

J’ai remords de n’avoir pas passé la journée avec le Canon au poignet, mais je sais bien que ça n’aurait pas été dans les règles. Pourtant, j’assume d’avoir peuplé lourdement mon Facebook, chaque heure de la journée, de ces envois d’images : je ne demanderais que ça, si d’autres de mes correspondants avaient fait la même chose depuis leur propre journée de travail.

En fin de journée, pourtant, j’ai le droit de photographier : les 6 étudiants qui vont 1 semaine sur 2 à la Centrale de Poissy travailler avec les détenus ont rapporté leur production. Une dizaine d’étudiants, dans l’école, réagissent à ces travaux par leurs propres créations, qui servent à leur tour d’amorce à la prochaine séance avec les détenus. Au lieu de remonter à mon casier chercher mon brave Canon 700D (suis loin de pouvoir me payer un 5D) je fais avec l’iPhone une série de captations des productions, pensant ce soir les mettre sur un FTP à disposition de l’ensemble du groupe. Et je découvre à l’instant qu’ayant effleuré de travers l’écran du téléphone, j’ai fait toute une série minable de vidéos systématiquement d’une durée de 1 seconde. Lapsus ? Même pas... Tout raté. Alors que qu’est-ce que [1] c’était bien, ce moment à une quinzaine, sur les marches du hall, tous ces textes, dessins, rêves, carnets, étalés sur le carrelage.

Est-ce que ce texte compense les photos non faites ? Non. Est-ce que Facebook est le dépositaire optimum de ces clichés qui tiennent – littéralement – de l’expression de Stendhal pour le roman, un « miroir promené le long de la route » ? Non. Est-ce que je pourrais ou saurais faire demain ce que je n’ai pas fait aujourd’hui ? Non.

Reste le manomètre, et qu’au moins on en conservera ici la belle inscription sur le cadran, alors que le moulage résine non.

[1] Oui, j’ai bien écrit alors que qu’est-ce que.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 31 mars 2015

merci aux 654 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page