2017.01.26 | la frontière passe à Laredo

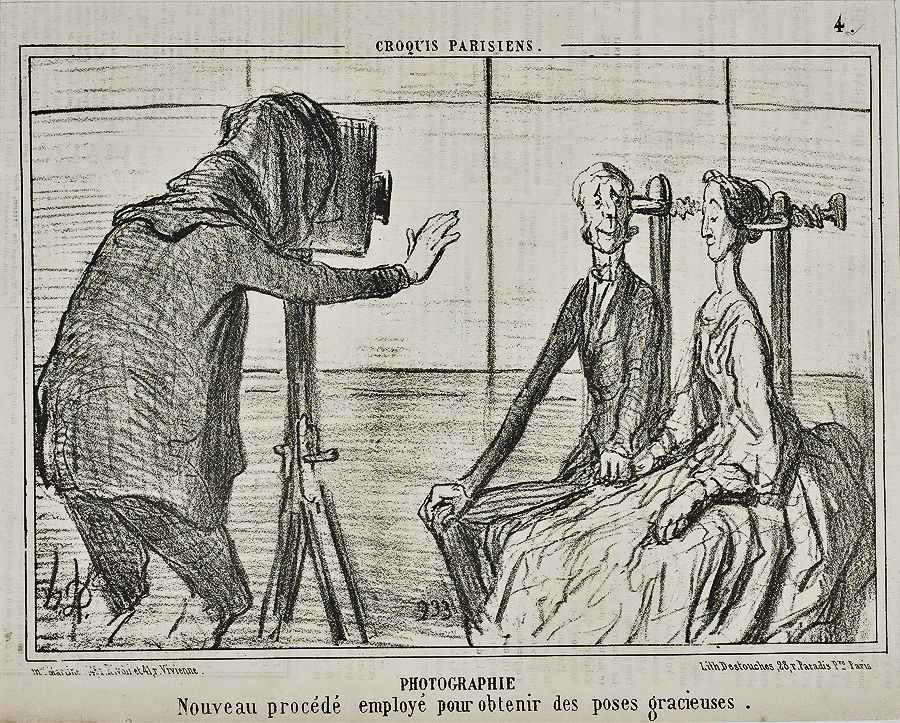

À quelques centaines de mètres, sur l’emplacement de l’ancienne usine à cercueils, il y a une maison de retraite. Elle n’est pas médicalisée, comme celle où régulièrement je visite ma mère, dont les repères spatiaux tendent à se limiter désormais à une discontinuité d’objets incluant son corps même. Plusieurs des pensionnaires arpentent le quartier pourtant « résidentiel », comme on dit quand il n’inclut pas de lieux sociaux accessibles, square ou bibliothèque, à l’autre bout de la rue, s’ils allaient jusqu’au bout, c’est l’arrière de l’hôpital des fous. Nous, pour se ballader, on rejoint la Loire mais les très vieux ça ne leur est pas accessible. En ce moment qu’il fait chaud, avec extrême lenteur, ce papy fera quatre fois la longueur de la rue, deux aller-retour le matin, deux l’après-midi. Il y aussi la dame avec son déambulateur, mais maintenant elle est comme recluse sur elle-même, ne s’occupant que du chemin de ses tubes sur les obstacles du trottoir. Une fois, un de mes enfants m’avait dit, parlant de cette petite unité : « Quand tu auras 60 ans et que tu seras à la maison de retraite » mais j’ai passé les 60 et je n’y suis pas encore. Par contre, ces jours-ci, où je suis plus à mon bureau, avec une porte vitrée orientée nord qui forcément, avec cette chaleur, est souvent ouverte. Au début ça m’a un peu dérangé : quand il passe, le papy, il faut pas mal de temps pour longer le portail, et, une fois arrivé au milieu, quart de tour à droite si c’est à l’aller, quart de tour à gauche si c’est au retour, il se met face à moi, là à 6 mètres et regarde ma porte, avec dans l’ombre le zigue qui est vissé à son ordi. Je ne vais quand même pas lui dire « eh Papy, t’as pas mieux à regarder », pas trop envie de lui dire non plus « eh Papy, tu rentres boire un jaune » – de toute façon à part mon café sais pas ce que je pourrais lui offrir. Donc je continue mon écran, puis il se remet dans l’axe de sa route et repart. En journée, on n’est pas nombreux de personnages vivants, dans la rue, les gens sont « au travail ». Il a quelque chose de Daumier, avec sa salopette bleue à bretelles, sa casquette américaine, sa lenteur et ses grosses lunettes, quand il me regarde immobile, bien face, là-bas depuis le portail. Je crois que maintenant je passe outre. Juste, je n’arrive pas à démêler l’hypothèse 1 : il voit mal, voit une porte avec dans une pièce sombre une vague lumière avec quelqu’un assis à un ordi, de l’hypothèse 2 : il ne se souvient pas avoir vu ça à son précédent passage, le découvre et cherche à comprendre. Les autres hypothèses semblent exclues. Il y a 2 ans, il répondait aux bonjours, ou quand je lui faisais un signe de la main en le croisant en voiture. Cette époque-là est finie. Juste, il me regarde. Probablement qu’il y a un certain nombre de choses que, dans ma routine quotidienne, je regarde de la même façon. Je ne sors pas beaucoup quand je suis ici, à part la discipline de la gym. C’est souvent l’impression d’un couvercle : tant d’incertitudes, sur tant de choses. On se dit que l’immobilité est un acquis, chaque jour gagne à passer inaperçu un acquis. Puis de toute façon j’ai du travail, et c’est ici mon travail. Reste quand même une inquiétude : ce qui vous regarde et ne voit pas, qu’indique-t-il de votre être extérieur qui n’a plus rien à voir avec comment, vous, vous vous imaginez ? Je n’ai même pas pensé à le photographier, ou plutôt n’ai pas osé.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 25 juin 2017

merci aux 1334 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page