pourquoi les habitants craignaient-ils tant le sculpteur ?

Un changement majeur à mes yeux, lorsqu’on déambule à la Défense (et que je peux convoquer souvenirs irréguliers de 40 ans de ces traversées), c’est la présence maintenant systématique de ce musée de sculpture à ciel ouvert.

On frôle la saturation : dans son champ visuel, où qu’on soit sur le parvis, une de ces oeuvres au moins. Mais justement, elles nient la rigidité utilitaire du paysage, et dans la perception visuelle de n’importe quel axe, leur présence devient l’élément de fluidité, de dérèglement. Voyez Takis, Miro, Calder. D’autant qu’on retrouve grand nombre des artistes qui comptent le plus pour soi-même, on leur en voudrait alors presque des manques : l’araignée de Louise Bourgeois à Ottawa, on la ferait bien défiler ici chaque matin sur des roulettes, dans cette marée haute de toutes celles et ceux qui transitent des trains aux tours. On aurait aimé aussi, si contradictoire que cela paraisse, Richard Long ou surtout Goldsworthy – c’est trop tard ?

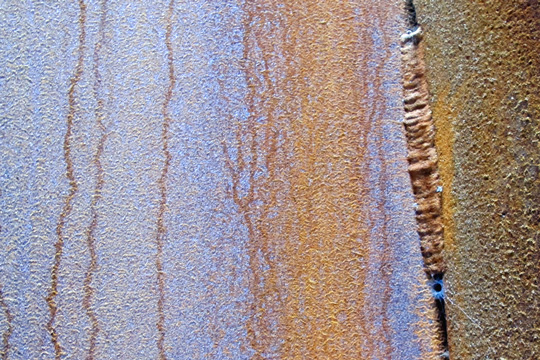

Richard Serra est un des artistes qui me sont de longtemps le plus nécessaire. J’y ai puisé force dans tant de villes. Et récemment au Grand Palais. Force brute du fer soudé, de l’élan des plaques qui vibrent, du temps qui les rouille, du rapport qu’on entretient avec ces forces qui nous dépassent – le fer et le feu qui ont commencé l’âge humain.

Le Serra de la Défense est presque un totem : il se dresse à la verticale, comme ici la ville. Mais, alors qu’on n’entre pas dans les tours, Serra propose d’entrer dans sa sculpture. Le ciel se découpe en haut comme dans le Panthéon de Rome. C’est aussi une machine acoustique : les deux ouvertures extérieures, la dissymétrie intérieure, les grandes plaques vibrantes en acier de 40, la ville devient musique sombre et lointaine, réflexion sur elle-même.

Les habitants qui eurent les premières années la sculpture de Serra sous leurs yeux ne l’ont pas supporté : à cause de la rouille ? Pour cette violence affirmée, pourtant la violence même qui nous traverse ? Pour cet intérieur laissé libre à qui veut, comme on habiterait une maison ouverte au vent (mais le vent ici c’est la ville même) ?

Alors on l’a relégué ici, à l’embranchement de l’autoroute circulaire. D’en haut, de loin, il est un signe géométrique et indifférent. Il n’a pas la pesanteur qu’il trouve quand, après trois souterrains, quelques grilles, deux enjambements, et finalement la rue traversée entre deux feux rouges, on parvient enfin à s’y glisser, et que tout disparaisse.

On ne vient pas souvent déranger les araignées installées dans la puissante sculpture de Serra. Peut-être, dans cette allégorie imprévue de l’art en carrefour, l’art aux distances, l’art relégué aux frontières, quelque chose qui nous concerne ?

J’installerai chez lui mes écrits. La relégation importe peu, devant l’acier qu’on dresse.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 3 mai 2011 et dernière modification le 4 mai 2011

merci aux 966 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page