la fin de l’histoire des objets est celle de la fin de ceux qui nous les fournirent

L’objet n’est pas forcément associé à la personne qui vous le fournit. Aujourd’hui, c’est d’évidence. C’est l’histoire de cette séparation qu’on pourrait suivre.

Dans la communauté restreinte du village, tout était lisible. On se fournissait de pain chez tel des deux boulangers, mais on veillait à maintenir une partie de ses achats chez l’autre, pour lorsqu’on avait plus besoin de lui. Les boutons et fermetures-éclair s’achetaient dans cette petite mercerie sombre dont j’entrevois bien la porte, et la longue table de bois comptoir sur la droite, les deux vieilles soeurs qui la tenaient, mais plus grand-chose d’autre, sinon le déploiement chatoyant, malgré l’obscurité partielle, des coupons de tissu et ces énormes ciseaux qu’on ne voyait que chez elles. Quand on procédait aux essayages chez la couturière, c’est ce coupon qu’on apportait, et à livraison nous les enfants avions droit d’emporter les chutes, elles intégraient nos jeux.

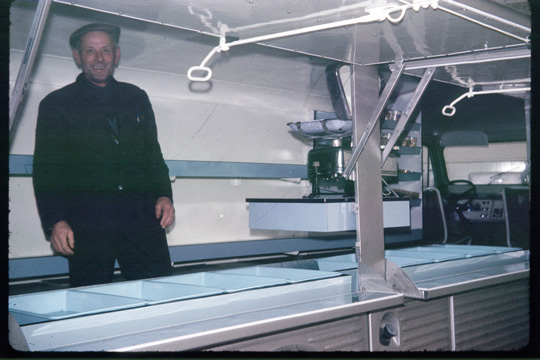

C’est ce schéma qu’on emportait à la ville quand on s’y rendait. On n’aurait pas marché au hasard. Si Luçon permettait telles fournitures, c’est à Luçon qu’on les prenait. Si telles autres fournitures nécessitaient d’aller jusqu’à Fontenay-le-Comte ou La Rochelle, nous savions aussi d’avance la boutique tranquille, pas forcément sombre mais tout de cette époque me paraît d’une autre lumière : l’habitude monochrome des vêtements, des murs, l’économie des lampes, la publicité et les enseignes qui n’étaient pas encore venues à nous ? À Luçon chez Van Eeno pour les lunettes, à La Rochelle deux fois par an pour le Monoprix comme une récompense accordée à ma mère, qui n’en demandait pourtant pas beaucoup, et plus régulièrement pour ce surplus militaire à la Pallice où on achetait treuils, élingues, éléments de boîtes de vitesse pour les Jeep et Dodge laissés par l’armée américaine et qu’il fallait bien entretenir et réparer. Je n’ai que peu de souvenir visuel de ce surplus, mais le sentiment d’émerveillement, associé aux grandes vagues de l’histoire, et aux étranges silhouettes de ce parmi quoi on s’y promenait, en fait un lieu important. Pourquoi entrait-on chez Dandurand à Fontenay : je crois bien que c’était uniquement pour les livres scolaires à emporter à mon grand-père de Damvix, pour nous la librairie c’était Messe à Luçon. Curiosité en soi-même que ce qui m’émerveillait dans les librairies les fusionne indifféremment, Messe à Luçon, Dandurand à Fontenay, Baylet à Civray et ajouter Jabalot à La Rochelle, avec le même miroitement incluant globes terrestres, stylos-plumes lourdement au repos, et empilements des livres. Et je crois bien que c’est ce même miroitement indépendant du lieu qui me fait m’arrêter n’importe où que sur ma route encore il se produise, quand bien même je n’utilise plus de stylo-plume ni de globe terrestre, et que j’aie besoin de lieux plus spécialisés pour mes livres.

Cette relation à double sens, on l’a maintenue dans le passage à la petite ville : si la librairie était donc Baylet, les tissus étaient Gardès, le pharmacien Guinot, l’horloger Logeais. Ils étaient ou n’étaient pas nos clients, tout le monde n’allait pas se mettre à rouler Citroën (Gardès roulait Lancia : c’était l’opulence, son magasin avec à la fois les coupons et le prêt à porter, plus le camion qui faisait les foires et marchés, et tout ça s’est enfoncé dans la ruine, après qu’ils s’en soient écartés comme les Logeais – qui aurait encore acheté une montre à Civray : maintenant c’est un masseur-kinésithérapeute qui s’y est installé – ou bien assistant vieux et amaigris, bras ballants, à cette ruine qui prenait et la ville et eux-mêmes, c’est la dernière image que je garde de Roger Gardès). D’ailleurs il y avait quatre garages dans la toute petite ville de Civray, Bourdin pour Renault (nous étions amis), Tabarin pour Peugeot et Laffont pour Simca (– Mon mari est le meilleur réparateur de la ville, disait Mme Laffont, sachant que mon père se consacrait à la vente et ne réparait pas, – Le meilleur réparateur, c’est le sommeil, lui rétorquait-il rituellement, tandis qu’elle faisait demi-tour et se renfonçait dans les profondeurs du garage noir, à l’angle entre le lycée et la poste.

Cela valait pour ce qui venait de loin : les « catalogues » avaient cette fonction avant tout psychologique : être le fournisseur personnalisé d’une chose identifiée, qu’ils garantissaient en somme. On ne gardait pas le catalogue de l’année passée, on ne l’aurait pas jeté non plus, on en faisait cadeau, je me souviens parfaitement des destinataires – qui pourtant, eux, n’ayant que celui de l’année passée, n’en seraient que lecteurs, et pas acheteurs. Les Trois Suisses pour ce qui concernait le tricot et les tissus, la Manufacture de Saint-Étienne pour les outils et (ça ne nous concernait pas) chasse ou pêche, la Camif parce que ma mère y avait droit, qu’ils avaient leur magasin à Niort, et qu’après qu’elle serait passé de l’école au garage, on se servirait du compte de mes grands-parents maternels. La Redoute aussi devant venir jusque dans le département, mais c’était quand même associé au nord, il me semble qu’on se méfiait moins des Trois Suisses. Le catalogue, n’importe lequel, était une lecture respectueuse et sérieuse – il en existe toujours, et peut-être gardent-ils pour d’aucuns cette valeur de prescription. Une transition vers la marchandise anonyme des grandes villes ? Probablement pas, si le catalogue de Saint-Étienne était celui d’un fabricant, et que la chaîne qui vous apportait la commande via le facteur était identifiée jusqu’à vous.

Principe qui valait à l’inverse : qu’on aille à Laval chercher un camion-bétaillère, ou à l’usine Citroën quai de Javel rapporter une voiture neuve, il fallait pour mon père et mon grand-père être « connu ». Ça semblait valoir y compris pour le restaurant routier dans lequel on s’arrêterait pour le casse-croûte, ou le gourbi qui à Niort était spécialisé dans les baguettes de soudure etc. Si on avait à faire à un nouveau fournisseur, ce qui pouvait arriver, il fallait que la relation établie soit définitive.

Cela tournait à la farce : cette histoire d’un paysan et sa fiancée, montant à la ville pour choisir le chapeau qui serait celui de la noce, et puis, vingt-cinq ans plus tard, pour les noces de leur fils, reviennent à la même boutique et entrent en disant : « Ben c’est encore nous... »

Ainsi, dès qu’ils sortaient, de Luçon à La Rochelle ou Laval ou quai de Javel, mon grand-père serait Bon Saint-Michel en un seul mot comme mon père serait plus tard Bon Civray. On a peut-être réinventé quelque chose du même ordre avec nos identifiants Internet qui souvent remplacent nos patronymes ou au moins s’y associent.

Mais il faut prendre ça à l’envers, depuis la table de cuisine et les ronds de serviette. Les ronds de serviette n’avaient pas forcément de fournisseur, on pouvait les garder toute sa vie depuis un cadeau de baptême, le prénom calligraphié sur la surface argentée et le laiton apparaissant poli aux zones d’usure par seul frottement du tissu, et pour ma mère, qui n’était pas baptisée (ou du moins, dut faire une séance de rattrapage adulte juste avant son mariage), un hexagone de fer blanc sous l’inox, avec aussi ses initiales, offert (mais obligatoire) pour son entrée à l’école normale d’institutrice de Luçon. Je pourrais ainsi décrire la totalité des ronds de serviette de l’univers familial : tout avait durée et permanence, mais aussi origine. Les nappes, la toile cirée, la corbeille à pain, les couteaux, les couverts du dimanche, la suite des tire-bouchons puisque c’étaient aussi des cadeaux ou des souvenirs, les torchons avec eux aussi une initiale brodée, des coquetiers jusqu’aux vitres à la fenêtre même si on les achetait, les taillait, les mastiquait nous-mêmes quand brisées, la pendule au mur, et tout ce qu’on mangeait bien sûr, dont rien n’aurait eu le même fournisseur.

Ces communautés de village gardaient la structuration de plus ancien partage : les murs de l’abbaye maître et sa châtelaine nous le rappelaient, mais les terres gagnées sur la mer, à mesure des digues élevées par bagnards ou déportés juifs ou prisonniers de guerre selon les époques (qui faisaient souche, et ce qu’on en porte en soi-même), valaient à chaque habitant un revenu en beurre et en pain. Les métiers évoluaient, puisque le tailleur de pierre travaillerait avec un de ses fils, pousserait l’autre à devenir menuisier, mais c’est dans un appentis de l’atelier de taille que celui-ci, mon grand-père, établirait son premier atelier de motoriste. Si Jubien était toujours maréchal-ferrant, dans un décor et une fonction qui n’avait pas changé par rapport à la forge du Meaulnes, Alain Gerbault était électricien et Louis Ardouin laissait sa quincaillerie s’ouvrir à l’électro-ménager, les deux ensemble vogueraient sur la télévision naissante. Les métiers continuaient de se transmettre de père en fils, mais étaient forcément liés aux objets diffusés, puis réparés ou renouvelés. Qui considéraient de leur charge le lien direct au lieu de production, que signait la marque, bien avant qu’elles se mêlent chacune dans la même marmite, et cela vaut pour les marques de bière comme pour les télévisions et tant d’autres choses – quant aux couturières et coupons, longtemps que les imports asiatiques leur ont fait leur sort.

J’ai vu la fin de ce monde : mon père refusait d’acheter de l’essence sur les pistes de supermarché, et protestait contre leur établissement, tenait à prouver que sa pompe Antar proposait une meilleure essence, les distilleries réservant leurs fonds de cuves aux grandes surfaces. Ma mère a dû continuer de m’acheter une fois par an un pantalon chez Gardès même sachant qu’une fois par an je m’achetais un blue-jean à Poitiers et le portait jusqu’à usure et salissure inavouables.

Dans la ville moyenne où j’habite, j’en trouve régulièrement des instances fossiles, mais plus en région parisienne. Et encore bien moins au Québec, où souvent je m’en trouvais déstabilisé.

L’histoire de la fin des objets est pour chacun d’entre eux l’histoire de la fin d’une certaine relation à nos fournisseurs. La notion même en serait finie : avec quelques survivances provisoires dans l’étroit domaine du livre ?

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 19 février 2011 et dernière modification le 9 février 2013

merci aux 772 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page