pourquoi la société s’imagine avoir tant besoin du visage des écrivains ?

Après la parution de Face[s], portraits d’écrivains, aux éditions Argol, Olivier Roller expose à la galerie Simultania de Strasbourg, ainsi qu’au Forum de la Fnac Strasbourg. Performance aussi avec 9 auteurs le 30/09 aux Halles de Schaerbeek. Le texte d’Arnaud Maïsetti ci-dessous accompagne l’exposition.

D’autre part, Catherine Flohic, après avoir fondé ces musées secrets qui ont été pour plusieurs d’entre nous la confrontation au compagnonnage pictural le plus près de la table d’écriture (les nuages de Constable pour Roubaud, le Cézanne de Juliet, les masques africains pour Bergounioux, Chaissac que m’a volé Chevillard, et mon propre Hopper), a continué avec Argol son travail éditorial : livres d’entretiens, livres à la marge.

Il me semble qu’au début du projet, il s’agissait simplement de rassembler les portraits d’auteur d’Olivier Roller, lesquels commenteraient leur perception de leur propre visage. A l’arrivée, Face[s], une suite d’images faites pour le livre, et le questionnement des auteurs renvoyé à bien plus fuyant, étrange : ils ne peuvent pas se constituer eux-mêmes l’objet de leur quête.

D’Arnaud Maïsetti on peut lire le blog, contretemps / journal. Il publiera en février 2008 « Où que je sois encore... dans la collection Déplacements du Seuil (en ligne, une pré-version de sa postface).

On trouvera sur le site d’Olivier Roller quelques photographies du livre et des extraits des textes de Pierre Bergounioux, Nicole Caligaris, Clara Dupont-Monod. La dérive très libre d’Arnaud Maïsetti sur ce qui pourrait être sa perception subjective et fictive de la séance de pose pour son portrait d’écrivain est ce mouvement vers l’amont, vers les visages hantés qu’un tel partage d’espace (la chambre où opère le photographe et la chambre dans son appareil) et de temps (fermes yeux, les ouvrir) désigne : ce texte alors quitte sa propre fiction pour entrer dans le versant si mal connu, fabrique de l’image de soi, et sa négation en acte. Arnaud Maïsetti prolongeant alors le livre d’Olivier Roller chez Argol — Roller qui n’est pas nommé, ne figure pas dans le texte — par le chapitre qu’on ne lui a pas demandé (à moi on l’avait demandé, mais j’ai fait le mort, je ne figure pas dans le casting à l’arrivée) — via notamment la réflexion de Philippe Forest sur son portrait dans Face[s].

Images :

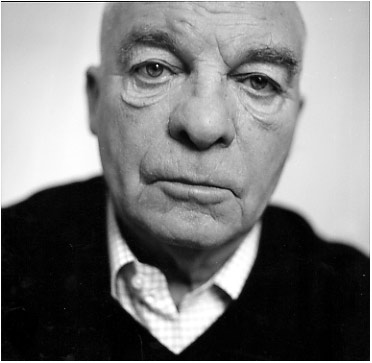

– ci-dessus : Arnaud Maïsetti par Olivier Roller, pour Le Seuil / Déplacements ;

– ci-dessous : débuts d’Olivier Roller, Jacques Dupin en 1999 ;

– en cours d’article : Clara Dupont-Monod pour Face[s] ;

– en fin de page : hommage à Olivier Roller, reflet sur planche contact avec autoportrait, F Bon, Pantin, février 2006.

FB.

Arnaud Maïsetti | Une ombre parmi soi

On ferme les yeux : le noir trace ses reliefs, se creuse peu à peu de nervures où aller.

Où se perdre.

Dans ma tête, je m’habitue peu à peu au bruit que fait la conscience quand la fatigue écrase tout. Quand je lâche soudain le corps que je suis, pour n’être qu’un corps possédé qui s’enfuit à mesure que j’apprivoise le noir dans la tête – que j’entre dans cette pièce mental, neutre et blanche par à coup ; le noir blanchi de ma tête s’allonge, et le temps ne pèse plus la même distance de mes doigts à mes yeux qui se ferment encore, et c’est la tête qui s’ouvre, fendue en deux parts égales – la conscience que j’ai ce corps m’échappe. Je sais que je peux voir. Quand je le veux, je vois : cette pièce que j’arpente soudain est hors moi, le dedans que j’ai cherché.

C’est cette maison hantée.

Il n’y a que des visages aux murs.

Dehors inhospitalier nous rejette ici ; on entre, on n’est pas préparé. On regarde partout. On n’est plus protégé vraiment, ni par la pluie ni par la chaleur : la moiteur du dedans absorbe tout – on n’y échappe pas. Aux murs, il n’y a que des visages : et dans cette pièce il n’y a que des murs. Je voudrais bien m’asseoir sur un canapé posé nonchalamment dans un coin, mais il ne m’appartient pas ; dans ma tête, il ne m’appartient pas : paysage mental troué de ces visages seulement ; pièce sans nul autre but, nulle autre fonction que de distribuer devant moi qui ferme les yeux plus forts – qui les voient plus forts encore – les visages dessiner comme je porte les mains dans le noir, un fil perdu qui d’étoiles en étoiles me mène en dehors de moi : d’où je sais que je viens. Les visages diffractent le possible d’un chemin ; et je vais.

On vient là pour les voir. On vient là pour chercher quoi au juste. Des visages en rond qui discutent leur indifférence à nous voir les parcourir, qui reflète notre sourde participation à leur circulation. On vient là du dehors, on n’est pas invité, peut-être qu’on n’est là par hasard, (je ferme les yeux plus forts encore, derrière la tête, derrière l’endroit du corps qui se trouve juste derrière l’esprit encore), impression qu’on est là en plus ; et on est happé. On entre, les visages sont déjà partout. On n’en sort pas. On voulait trouver refuge pourtant. On se perd. On est menacé.

On ne fait que passer : on regarde les murs. Et les murs ne se laissent pas faire. L’endroit est peuplé.

Plus je vais dans le noir, plus les visages éclairent au devant de moi, les pas que je dois faire, et je plonge. Je touche la solitude dans ce qu’elle a de plus net, de moins discutable : fermer les yeux pour isoler le monde hors du dedans implosé sous l’impact – mais quand je pénètre dans cette pièce, je ne suis pas seul.

La pièce est habitée par les regards qui se posent sur moi, se prolongent dans le regard renvoyé, plus loin, sur le prochain regard fuyant ; perspectives innombrables – oui, proprement sans nombre. Sur les murs, photographies noires et blanches des visages sans figure ; du corps, du visage brutalement adossé aux parois lisses du dehors au-dedans de moi. Les murs appartiennent au dehors. Non, je ne suis pas en sécurité. La pièce est hantée.

L’affolement est sans voix : quand j’ouvre la bouche, la pièce grandit avec le cri muet qui m’absorbe entièrement. La pièce grandit, et les photos dressées dans leurs cadres noirs partout se multiplient.

On voudrait s’en défaire : le regard redouble de pesanteur, et pénètre. Rosmersholm – cette pièce d’Ibsen, ce manoir écrasant qui domine tout, (et dans lequel on n’entendit jamais rire d’enfants), ce théâtre terrible qui s’ouvre par une description minutieuse des portraits accrochés aux murs, des officiers, des pasteurs, des magistrats : la famille Rosmer, des siècles vous contemplent – Rosmersholm. Les ancêtres toujours là, au coin de l’âtre, cendre froides sur lesquels souffler à peine suffit. Fermer à peine les yeux remonte les menaces effroyables de l’héritage.

La photo, l’image rétinienne de la race, prolonge la malédiction que générations après générations, on se repasse sans la toucher – celle du nom, peut-être : celle du regard qu’on va portant sur plus vivant que soi, quand mort on reste accroché aux murs sans parler : et qu’on laisse parler le reste, les moments où fermer les yeux arrachent aux siècles un regard, entrepose les générations en une seule et même pièce, cette pièce où je vais – qui s’enfonce.

Derrière moi, quand je tourne le dos au patriarche, quatre portraits encadrés d’autrefois, un homme et une femme, deux cadres chacun – sur l’un, le regard démesuré ; sur l’autre, l’absence seule, témoigne d’une attention plus démesurée encore : les fantômes sourient sur mon passage, leur regard suit chacun de mes pas, et quand je me retourne soudain, voulant les surprendre, ils demeurent en place, mimant l’immobilité – bien sûr leurs réflexes sont éprouvés. Mais leur immobilité vacillante les trahit. Je peux sentir dans la pesanteur de l’air, l’effort qu’ils font pour demeurer là. Et me regarder tenir au plus profond d’eux même, leur rire redoutable prêt à fondre sur moi.

L’imminence de leur rire est plus redoutable encore.

Oui, la maison est hantée. La hantise à chacun de mes pas est celle d’une reconnaissance qui m’échappe : les portraits d’une famille composée par moi seule et à laquelle je ne fais pas partie – famille intégrale qui me dépossède de tout.

« L’image est une mise à mort », écrit Philippe Forest. Quelque chose de sourd et d’opaque me faisait voir au contraire, la puissance de substitution que l’image posée là opérait sur la mort ; nudité parfaite, regard intransitif, présence nue du visage – Loi, Loi totale : la Loi morale, la Loi sacrée dont parle Levinas quand face au visage je me fais face et m’éprouve hors moi. La mort de la mort. Quand je fais l’épreuve de mon dehors – au-dedans de moi – hors la reconnaissance fade que m’impose le miroir. Par l’autre, l’autre qui me fait face rend présent cette totalité en moi insaisissable : hors moi délivrée. Forest : « On convoque des ombres dans le soir. Et soi-même l’on devient une ombre parmi elles. Il faut bien qu’il en soit ainsi. L’apparence s’efface déjà ».

Des portraits sur les murs, soudain, je ne sais plus faire la différence avec les visages que je croise dans cette pièce (comme des miroirs déformants à la surface mon visage qui s’y dépose – dans un portrait que je vois, je crois reconnaître le visage de cette femme croisée il y a une seconde : et déjà disparue. je ne sais qui le modèle, qui l’effigie). Moi-même suis-je sans doute le portrait de ces images aux murs. Moi-même comme cette femme : sommes nous destinés à n’être qu’un modèle à ces photographies peintes sur le mur, accrochés comme des trophées de chasse aux murs des vanités. Peut-être sommes nous nous-mêmes les photographies de ces photographies, les portraits en mouvement de ces portraits plus vivants que nous – moins figés dans la peur, dans l’ignorance.

La mise à mort qu’on célèbre – moins celle du visage, que de son apparence alors. Que de sa reconnaissance infligée à cet autre que soi qui parle dans le sommeil, fait les comptes, et poursuit la vie imaginaire que la fatigue nous interdit. Dans la pièce, les visages affichés apurent les comptes – mort de la mort étalée en songe par l’ombre de mes propres pas, songe où ma propre ombre poursuit ses ombres qui le peuplent et le dévorent.

J’ouvre les yeux.

Une ombre parmi soi.

toutes photos © Olivier Roller, texte © Arnaud Maïsetti

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 16 septembre 2007

merci aux 4952 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page