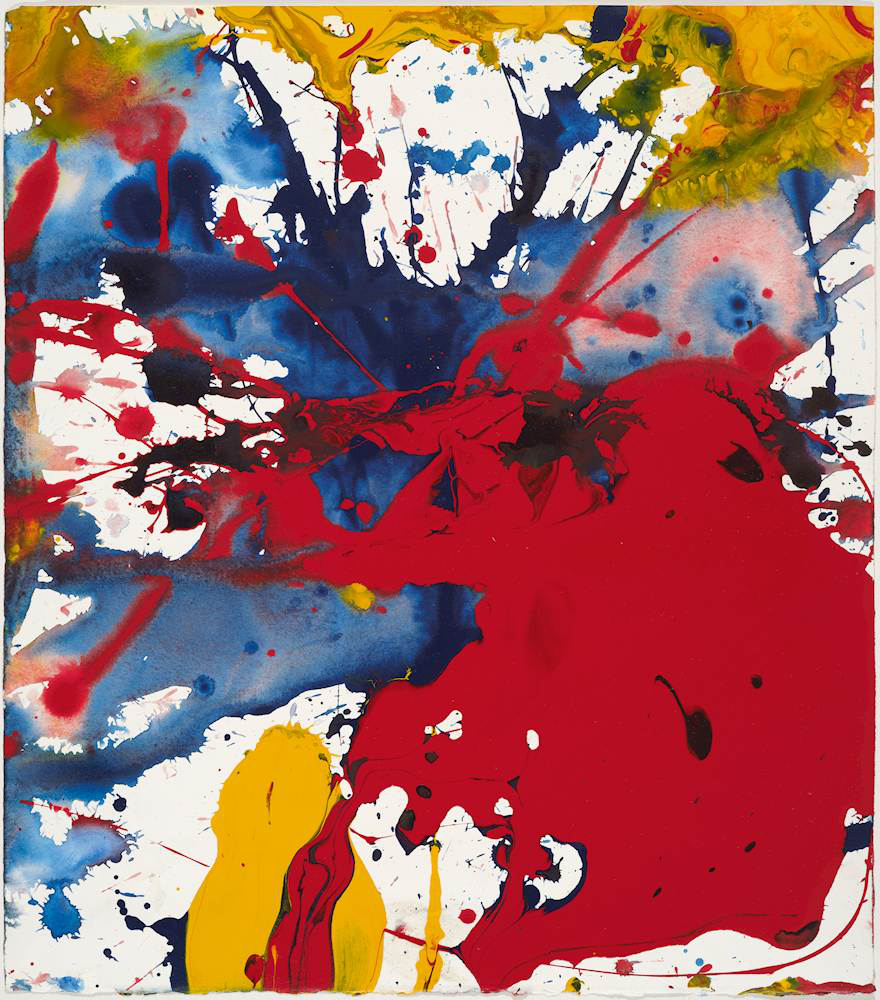

Peinture sans titre, oeuvre de Sam Francis.

J’atterris à Roissy–Charles de Gaulle. Je prends le métro jusqu’à la gare Saint Lazare, dernier train Intercités au départ Paris–Caen–Cherbourg. Une heure et demie de voyage, je suis tendu. Je descends à L’Aigle, prends un autre taxi, vingt minutes plus tard, il me dépose à l’entrée du village. L’anxiété me gagne. J’ai la gorge serrée, mon estomac se tord. Respirer, faire le reste du chemin à pied. La nuit avance. Aucun signe de vie. Vingt et une heures trente, par habitude, nécessité règles du quotidien, les cent vingt habitants du village sont calfeutrés chez eux. Temporalité immuable ou leurre, illusion. Je cherche la maison derrière l’épaisseur du brouillard, je reconnais les barrières blanches, la porte entourée de deux colonnes, simples ornements de pierre qui supportent deux pots vernissés, coulés à leur base dans un épais ciment blanc. Les pierres marron clair posées sur l’herbe mènent au perron. Les fils à linge disparaissent dans le brouillard. Trois marches, je suis face à la porte. C’est la maison de ma mère. Ils sont là, elle et lui, je les devine. La large baie vitrée avec vue sur le jardin diffuse une lumière douce. Humilité paisible. Je reste à l’arrêt, à l’affût. Les stères de bois sont empilées dans la bûcherie attenante à droite du perron, bûches croisées pour plus de stabilité. Senteurs d’écorce, d’humidité, de tabac brun. Mon arbre est toujours là, un cerisier pleureur japonais venu se perdre dans les frimas. Sous ses branches fines, graphiques, qui balaient le sol, la petite table ronde en fer vert pâle et ses trois chaises laissent défiler les saisons. Rien ne semble avoir changé, ni les objets, ni les odeurs de terre, ni la quiétude. Je suis absent depuis combien de temps?. Indécision pour sonner, réentendre les sons joyeux du carillon de mon enfance. Sous ses branches fines, graphiques qui balaient le sol, la petite table ronde en fer vert pâle et ses trois chaises laissent défiler le temps. Rien ne bouge. Je suis là depuis combien de temps?, je n’ose pas sonner. Pourquoi réentendre les sons joyeux du carillon de mon enfance?. J’écoute le crépitement du poêle à bois, fruit de mon imagination. Elle a dû poser son châle de laine sur ses épaules. Le vieux coucou chante chaque heure avec application. Je l’ai toujours trouvé hideux. Il fait nuit noire. Mon attente s’enracine s’étale. Tout est figé immobile feutré. La porte de la remise de bois, près du grand laurier, est toujours cadenassée, ses outils rangés avec minutie. Je n’ai jamais trouvé d’intérêt à les manipuler, les utiliser. Lui en était conforté, notre désintérêt l’un pour l’autre, réciproque. Il n’aime pas mes photos, mes clichés, mon métier. Ont-ils visionné une seule fois un de mes reportages ? Je suis le fils de retour à la maison. Devant la porte d’entrée, instantanément mon bras se lève et retombe avec mollesse incapable de sonner, d’appeler, de me manifester. Je me mets à distance, je me sens étranger, en exil. Peut-être le suis-je devenu ? Leur expliquer qui je suis me paraît un exercice difficile. Se sont-ils habitués à mon absence ? Mon départ a-t-il creusé un vide ? L’ont-ils comblé par autre chose ? Quoi ? M’attendent-ils encore ? Si je passe le guet, je risque de les décevoir. Ma mère m’imagine sans doute avec femme et enfants, elle a dû projeter des centaines de fois cette image classique d’un bonheur tranquille installé dans une vie conforme, rassurante, univers où je ne suis pas. Je suis autre, celui qu’ils méconnaissent. Ma question déboule dans ma tête, quelle est mon identité entre ce temps révolu, mon départ, mes expositions et ma présence inquiète devant la porte de la maison ? Je suis dissocié, fragmenté. Que pourraient-ils découvrir de moi que j’ignore ? Que pourraient-ils me dire qui m’effraie ?.