un numéro de Télérama en écho au portrait de la France par Raymond Depardon, avec le making of (et expo à la BNF)

– reprise au Seuil, dans l’étonnante typo des petits livres au format horizontal, de La France de Depardon en poche, à moins de 15€... une forme qui colle vraiment au voyage qu’on y fait... Lire ici pour prolongements sur ce livre, accompagné de textes de Michel Lussault.

…Très vite, j’ai oublié le beau, me méfiant du lyrisme des beaux ciels. Le truc qui m’intéresse, c’est le bas. D’un seul coup on voit la terre, des marquages au bas, des trottoirs un peu défoncés. Ça ne plaît pas toujours aux élus... Moi je ne suis pas méticuleux et pas tellement patient. Je me sers de la 20x25 comme d’un instrument de brute : un angle, et boum. Avec la chambre, on est face au réel, plein cadre.

...j’ai essayé de faire mon Walker Evans, frontal par rapport au sujet, et puis je me suis rendu compte que tout se casse la gueule en France. Il y a toujours une voiture mal garée, une rue en pente, un carrefour de guingois...

...Ce que je trouve de bien dans la couleur, c’est la luminosité, la clarté, pas de couleurs denses ni sombres, mais la lumière. A priori « gaie », même pour les choses « pas gaies ». Et, au fur et à mesure de mes escapades, j’ai été frappé par les volets –- hyper importants en province –-, les enduits, les crépis, les huisseries de fenêtres et de portes en aluminium, en PVC ou en bois. Toute cette France consolidée par Lapeyre, gros nouveau marché, c’est la France moderne au fond...

... Très vite au début, en 2005, j’ai été effondré. J’avais commencé mon périple par le Nord et l’Est, des régions sinistrées sur le plan économique, notamment le bassin de Longwy, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, mais j’ai trouvé encore plus désolé dans une région a priori plus riante comme les Charentes. Et de retour à Paris, je disais partout que la France allait mal, les gens vivaient mal. Un ami qui travaille dans un grand quotidien du soir ne voulait pas me croire : « On le saurait nous, tout de même ! » Eh bien non, vous ne le savez pas parce que vous n’êtes pas sur les routes comme moi.

© Raymond Depardon, entretien, p 14-21, Télérama, octobre 2010.

à propos de Raymond Depardon en camping-car (la France)

« Raymond Depardon est l’un des grands géographes français des quarante dernières années. » Michel Lussault (qui commente dans le n° Télérama une demi douzaine des images de Depardon, du point de vue de la géographie urbaine...).

Je n’aime pas les camping-cars et la tête des gens qui sont dedans, apeurés sur les cols de montagne, prenant toute la place, et leur goût pour s’agglutiner sur les parkings. En même temps, toujours le vieux fantasme de prendre un de ces machins et partir, mettre à jour le site via connexion satellite etc. – mais je ne l’ai jamais fait, tandis que Depardon oui.

Je ne peux pas dater ma première initiation aux photos de Depardon. Je sais qu’en 1985, rédigeant Le Crime de Buzon, c’était déjà fait, puisque ce livre avance par monologues, et qu’à chaque personnage j’avais associé un des portraits de San Clemente, j’ouvrais le livre devant moi à chaque nouvelle séquence de personnage. Jamais cessé depuis lors.

Point particulier pour ce projet auquel participait Depardon, un inventaire photographique de la France, 400 points déterminés par une vingtaine de grands photographes, et la même photo refaite depuis lors à l’identique chaque 3 mois (sais pas ce que ça devient, mais j’ai toujours le livre initial, délégation à l’aménagement et au territoire).

Quand Télérama, en juin (j’étais encore à Québec), nous a proposé à quelques-uns (Pierre Jourde, Jean Rouaud, Yves Pagès, Catherine Lépront...) d’écrire sur une image de Depardon, on nous a juste donné le choix entre 2 images (celle ci-dessus, celle ci-dessous), mon garagiste s’est imposé comme ça. Je n’ai rien su du projet France, ni de l’expo ni du livre à paraître – travail à l’aveugle, juste la photographie devant soi.

C’est donc seulement aujourd’hui que je découvre mon texte dans son vrai contexte. Et avant tout l’entretien avec Depardon qui ouvre le numéro de Télérama : envie longtemps murie, et puis 4 ans à se promener en camping-car sur la France de haut en bas, sans se préoccuper d’où on va ni où on dort (où on se réveille, plutôt...), et pour nous le choc de ce qui est alors photographie, toutes les fissures du temps présent, les arrachements au temps, les surgissements de mémoire, l’insertion du signe humain dans son paysage.

Pas été voir encore expo La France de Raymond Depardon à la BNF, ce sera prochain rendez-vous. Probablement, si je trouve ce travail aussi lié à moi de façon organique – comme l’illusion de mon propre regard (mais je ne suis pas photographe, j’accumule de pauvres images, ici la démarche est liée à l’achat d’une chambre, autre paradoxe que ce mot déployé dans le pays tout entier devenu chambre), c’est pour la façon dont il nous correspond à nous autres, irrémédiablement, irréversiblement provinciaux.

Merci donc à Martine Laval de m’avoir associé à ce numéro, pas une petite chose neutre sur la route.

Lorsque je me suis attablé devant cette photo du garagiste, sans aucun élément, je n’ai pas pu m’empêcher : il y avait le nom de la rue, rue du Faubourg Marcel, et il y a une seule rue du Faubourg Marcel en France. Je suis donc arrivé immédiatement à Saint-Claude, Jura, depuis la rue Saint-Paul de Québec. En rejoignant la chambre de commerce, j’ai retrouvé le nom du garagiste. En suivant les images de la rue du Faubourg-Marcel, j’en ai suivi les travaux, les blogs, et même pris langue (virtuelle) avec une photographe qui habite la rue même, mais n’imaginait pas Depardon y oeuvrant avec sa chambre. Alors pour moi ce texte devenait une autre aventure : cette relation augmentée au réel que nous permet Internet. Comment, alors, cela interfère avec la séparation du réel qu’est la construction d’image via la chambre, l’écart pris au signe et au temps comme flux ? En quoi les y confronter à nouveau change notre regard sur l’image ?

A noter aussi discret hommage de Raymond Depardon à Philippe De Jonckheere via une photographie de la centrale nucléaire de Neuvy-sur-Loire : est-ce que ce sera réciproque ? (Lire sa réponse, via même photo.)Très touché pour ma part par photographie à Lodève du Café des Arts, lieu central de mon livre C’était toute une vie (Verdier, 1995).

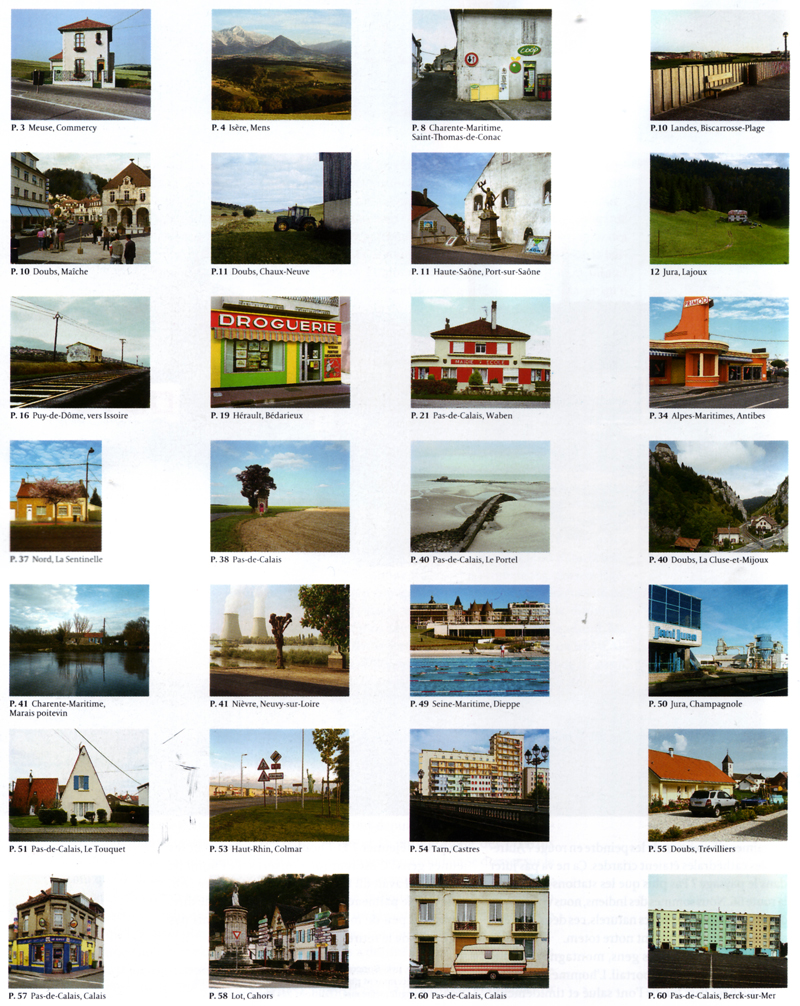

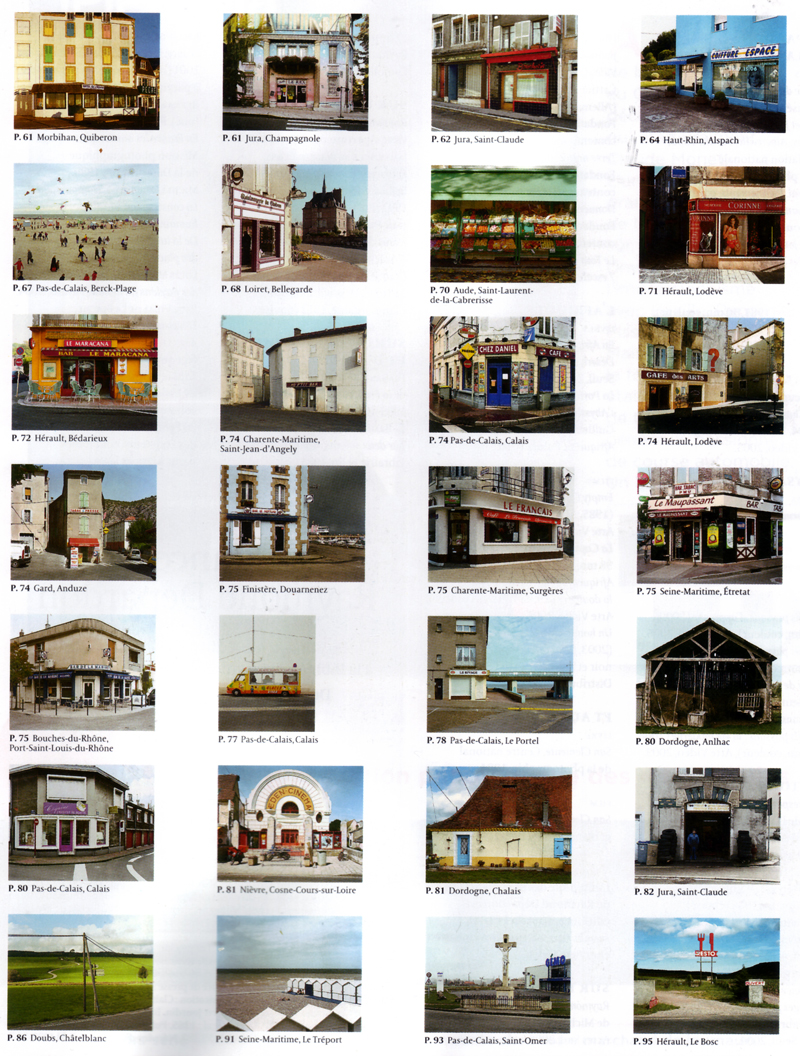

Ci-dessous les deux pages index (avec lieux) que le numéro spécial Télérama propose tout à sa fin – on vous en souhaite bonne lecture, de confiance. Une date.

François Bon | Too pneus (sur une image de Raymond Depardon)

Une photo maladroite ? Je n’aime pas les couleurs. Dans le fond sombre où on ne voit qu’à peine, un mélange incongru de rouge, jaune et vert. Devant, l’homme en bleu cambouis : la couleur de la poubelle à gauche s’y apparente. Et le monde autour : le bitume, le parking, le mur de la maison, ce n’est pas de la couleur cela. Il n’y a pas de ciel sur la photo, Depardon ici ne prend pas le risque du ciel. Seulement voilà : c’est notre monde, c’était déjà le monde de notre enfance, et c’est ce qui nous saute à la figure quand on traverse en voiture tel coin de province ou tel arrière-rue de Bezons. On n’est pas ici à l’étranger : on est dans la trouée d’un temps, le présent d’un coup nous renvoie à là d’où on vient. Depardon vient d’une ferme, moi je viens d’un garage –- il nous en réapprend la fierté.

Depardon me gêne, me gêne depuis longtemps. Il s’intercale entre le monde et ce que je regarde. Il est l’ennemi de Doisneau ou de Cartier-Bresson qui nous le chantaient. J’ai souvenir de tout un livre (Le Crime de Buzon, 1986, ça remonte), j’habitais à Damvix, Vendée, où il y a au moins un garage noir avec homme en bleu sale et pneus devant sous façade sans couleur. Sur le petit bureau de bois du premier étage, chaque matin j’ouvrais devant ma machine à écrire San Clemente. J’avais attribué à chaque personnage un des portraits du livre. C’étaient des monologues : j’ouvrais le livre à la page du personnage en gros plan et j’écrivais. Il ne l’a jamais su (comment l’aurait-il) et les personnages de mon livre n’ont rien à voir avec ceux de l’asile vénitien –- quand j’ai vu la vidéo plus tard j’ai retrouvé ces personnages marchant (celui qui promène sans cesse sa radio) et je suis même une fois en ferry passé devant le lieu réel, je ne voyais jamais, dans le monde réel, que les photos de Depardon mises en mouvement.

La photographie, quoi qu’en disent les modernes, nous heurte parce qu’elle convoque notre relation au réel bien au-delà du visible. Les deux chariots à roulettes sous les deux piles de pneus je les touche : je sais les formes du bois et l’usure du fer, je sais la façon de la roulette tordue d’aller un peu en crabe si on ne corrige pas, et je sais le poids et le contact du pneu dans mes mains. J’en ai démonté, j’en ai porté, je connais leur odeur de neuf et leur poids mort d’objet vieux. Le crépi sans couleur des murs, tenez, pensez au dos de votre main, et que vous l’appliquez là contre : il râpe.

On dirait que Depardon nous provoque. Ça pourrait être une photo d’amateur. Tenez, là sur mon ordinateur, avec mon Photoshop, j’enlève si je veux le petit bout de voiture sur le parking à droite : c’est maladroit, ça vous brise la géométrie, la presque symétrie, la ligne jaune sur la maison et la ligne blanche au sol. Mais voilà : c’est la même voiture devant maison qui a chaussé les pneus du bricolo en bleu, ou bien pire, qui est allé samedi dernier à Norauto ou à Leclerc sur la rocade de la grande ville pour quatre pneus neufs sans marque à prix de gros – ici, lui, l’homme en bleu, il vous aurait peut-être fait le même prix service en plus ou vous aurait trouvé des rechapés qui auraient bien fait même usage. Ainsi, notre vieux monde, dans sa dissymétrie des hommes, et le sol usé des trottoirs et parkings : vous croyez que le type en bleu se pencherai pour arracher les trois ronces et herbes dans les fissures ? Et si c’était ça, invisiblement, qui avait décidé Depardon à le choisir ?

Il y a le carton d’accessoires, livré par le Renault d’à côté, et les deux poubelles, la bleue pour les sacs, la verte pour les recycler. Depardon aurait pu demander au type, gentiment : « Tu me les tires de deux mètres, qu’on ne les voie pas ? » Il n’aurait même pas dit : « Tu me tires ces trucs-là hors-champ ? » En tout cas les poubelles et le carton sont là. On n’aurait pas ce genre de choses-là chez Avedon. Prenons Depardon avec ce qu’il nous donne : les poubelles aussi, on connaît ça, on a les nôtres, on les porte au camion, au coin de la rue du lotissement, le lundi soir.

Alors on voit quoi ? Le rideau de la cuisine, au premier étage, mais sur une seule vitre, et le store de la vitre à côté qui prouve que ce n’est plus habité. Notre pays est fait de grands villes grises où on s’entasse et de provinces remplies de cases mitées et vides. On attend que ces types-là aient fini pour reprendre le terrain, passer les bulldozers et construire une maison de retraite, notre meilleure industrie des cantons -– le monde de province un San Clemente généralisé et c’est ce qui nous effraie, à tant de distance même, dans ce bloc froid qu’est San Clemente, où les silhouettes (quel étrange rapport encore trop peu exploré entre les photographies et le film) sont devenues comme nos proches. Ou bien on voit la plaque d’égout au premier plan devant, qu’elle s’ouvre et c’est l’homme en bleu qui tout droit y tombe. Ou bien on voit le tuyau de gouttière, la porte du voisin, la borne à incendie rouillée ou bien que la rue s’appelle Rue du Faubourg Marcel. Une recherche sur Internet tendant à alors à nous indiquer que la ville serait Saint-Claude (Jura) et continuez page suivante on trouvera que la rue accueille au 8 un dispensaire, au 25 Chrono Pizza, et au 45 ce Too Pneus, trop pneus, et que l’homme en bleu c’est Nezvat Cengiz, né à Nevsehir en Turquie en 1971, mais cela justement la photographie ne l’indique pas, la photographie ignore Chrono Pizza et le dispensaire de l’autre côté du parking, elle nous dit seulement ce rideau de cuisine, le store abîmé et la plaque d’égout, et même probablement, pour retrouver cette proximité avec l’homme en bleu, la fermeture éclair, les mains dans les poches, et ce logographe avec deux pneus dans le mot anglais tOO pneus on referme la page Internet : le photographe avait mission de documenter le réel, ce gigantesque inconnu dès que séparé de l’emprise de nos sens, San Clemente ou les voyageurs d’Afrique sur tant de voyages de Depardon resteront anonymes, mais lorsqu’il s’agit de notre propre réalité et notre propre pays ce n’est plus guère possible.

Et parce qu’avec Internet on rejoint de chez soi le présent, de la rue, du garage (à l’autre bout de la rue, au coin de la rue du Plan-du-Moulin, et voilà que j’accède au site d’une photographe qui vit elle-même dans cette rue, et l’entrée dans le portail noir de Too Pneus est passer la frontière d’un monde. Et puis on revient à Depardon, on découvre un nouveau détail, peut-être justement parce que l’oeil a quitté l’image, est allé en voir d’autres avant de revenir à celle-ci : la petite corde nylon verte qui sert à tirer le chariot de vieux pneus à droite.

À quoi il pense, l’homme en bleu qui reste mains dans les poches ? Et pourquoi les mains dans les poches, même si ça ne concerne pas le photographe : montrer que ça n’est pas du travail, ça, le temps perdu parce qu’on accepte d’être photographié, ou bien parce que les mains d’un type habitué au démonte-pneu et au cambouis, malgré la pâte Arma du midi pour les reblanchir, si on accepte de montrer son visage on préfère ne pas montrer ses mains ?

Ces dernières années, un grand projet avait été initié, une poignée de photographes, dont Raymond Depardon, avaient choisi sur 440 points de territoire (par exemple, pour Depardon, il me semble parmi d’autres me souvenir d’un virage entre peupliers sur une nationale du sud-est), ensuite la même photo était refaite chaque trois mois dans les exactes conditions techniques – fonction que va probablement intégrer désormais Google Earth. Est-ce que la force d’une photographie, ce n’est pas d’anticiper toutes ces récurrences possibles, et la mémoire qui en amont l’accompagne, dans le seul mystère de ce qui devant nous surgit ? Alors le flou même de l’intérieur noir devient signifiant, et les appareils, et les mots sur la plaque de bois vissée au fronton, où les lettres ont été tracées à la main : montage, équilibrage. Et si elles n’avaient pas été peintes à la main, il aurait photographié, Depardon ? Ce qu’en disait Rimbaud, qui n’était pas si loin à pied : « J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires... »

Moi, à l’intérieur, j’y rentre. C’est une autre photographie. Elle date de 1964, mon père l’a faite avec un Retinette Kodak. Cette année-là, il quitte le garage fondé en 1925 par mon grand-père, et Citroën lui confie une « concession » dans une vraie ville. Mon grand-père arrive à 65 ans, il met le petit garage en vente. Au fond, il y avait le tour, et Raoul, les capots levés, les véhicules accidentés. Là, à l’avant, le pont-élévateur et le coin pneu : là, son coin, à mon grand-père. Les ombres en rouge et jaune sur fond noir de Too Pneus, toutes récentes, je les retrouve à l’identique 40 ans plus tôt. Il y a ce bassin de zinc arrondi dans lequel on trempait les chambres à air pour vérifier les fuites. Il y a le trépied bas sur lequel on posait les jantes pour attaquer la roue au démonte-pneu, il y a le vieux compresseur à mono-cylindre Bolinder pour le gonflage, et différentes notices accrochées, à la gloire de Michelin mais pas seulement. Par exemple, je me souviens très bien (et je la retrouve sur la photo) de la pancarte Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place, qui le définissait très bien, mon grand-père. Et il y a cette silhouette en rouge sur fond blanc, levant un doigt au-dessus de sa tête et y faisant tourner une roue sous le mot si prestigieux : équilibrage.

Je me souviens du bruit de roulement à bille et de l’aiguille, et de la sensibilité de ce plateau tournant qu’on utilisait pour placer les petites masses dans les jantes, grâces auxquelles l’usure des pneus serait symétrique, et meilleure la tenue de route : l’équilibreuse Facom. L’escalier sur la gauche descendait dans une cave étroite, où les pneus, bien au frais, gardaient longtemps leur odeur de neuf. C’est tout cela que j’aperçois dans le fond noir de la rue du Faubourg-Marcel, avec cet appareil pneumatique que je n’ai vu surgir que plus tard, le démonte-pneu lui-même pneumatique (à pédale) pour les pneus de camion.

À ceci j’en voulais venir : le livre fascinant de Raymond Depardon sur la ferme des Garets, récit et photographie, fait partie (tiens, comme Espèces d’espaces de Georges Perec) de nos classiques parce qu’il nous enseigne une permanence essentielle dans ce qui change. Depardon quitte la ferme et devient photographe, mais la photographie l’y ramène, et la première découverte du mystère de la photographie c’est là qu’il l’y avait trouvé. Pour ceux de ma génération, qui ont découvert Depardon cinéaste, ou Depardon boxeur (j’entends : comme boxent en nous ses images), la ferme des Garets a surgi comme une origine infiniment personnelle – ce saut qu’il nous a fallu faire pour la ville. Lisons Proust, qui parle sans cesse de la photographie : la culture, peinture, architecture, littérature était constituante de son enfance. Nous, on devait partir sans savoir. Ce qu’on avait à apprendre, on le découvrait seulement une fois parti.

Je n’appartiens pas au monde rural. Mais, dans notre village de Vendée, la porte de la cuisine donnait sur le trou noir qu’on voit ici. Je sais par coeur la fermeture éclair des bleus qu’on remonte sur la sueur, et les mains noires qu’on blanchit à la pâte Arma. La ferme des Garets me donnait une clé intérieure, via un univers qui m’était étranger. Aujourd’hui, par cette photo de la rue du Faubourg-Marcel à Saint-Claude, et l’arbitraire et l’énigme qui ont décidé Depardon à demander au patron de sortir, accepter un instant de poser, la même porte s’ouvre qui me ramène de sa ferme à ma propre enfance.

Et que cela nous dit la ville d’aujourd’hui, et notre fragilité, comme cela nous dit le péril : et qu’ici s’arrête le discours – enseignement majeur, aussi, de Raymond Depardon et notre dette.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 10 octobre 2010 et dernière modification le 25 septembre 2022

merci aux 27909 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page