labo sciences de la matière du CEA : Etienne Klein

Imaginer un jeune chercheur en sciences physiques, travaillant sur la matière, ce qu’elle est et comment on la pense (et qu’il n’y pas pour elle de simple possibilité d’être, et que la pensée ne se représente pas ce qui lui est inconnu, peut juste en accumuler les énigmes, telles qu’elles furent à chaque époque proférées). Il rédige sa thèse, il est pris dans ses manipulations et expériences, quand les médecins lui apprennent l’existence d’une tumeur à la gorge, qu’une opération est envisageable dans les trois mois, mais sans garantie de succès. Alors le temps n’a plus le même goût, le temps potentiel dont peut-être on sera privé, et comment on a employé celui qui vous fut concédé, et ce qu’on va faire de cette marge étroite, contrainte sur vous excessive, et qu’on va retourner par l’excès même.

L’histoire ne figure dans aucun des livres d’Étienne Klein. On remarque cependant que celui qui vous reçoit porte un foulard sous sa voix enrouée. Il y a bien longtemps de tout cela, et si on ne l’avait pas forcé à parler de comment il en est venu à une écriture qui n’était pas celle de la science, on n’aurait jamais reçu l’histoire en confidence – et les deux ans de mutité absolue qui s’ensuivraient.

Les nuits étaient ouvertes, ces trois mois devenaient une veille. Le temps devenait à la fois l’ennemi et la question. Il y a cette fabuleuse histoire de Borges, ou celui qui est condamné obtient à force de concentration, mais dans cet excès même, le coup de feu des bourreaux sur lui, à échapper au temps et gagner tout un an : mais au bout d’un an la balle arrive. Pour Borges aussi l’expérience du temps (la Vie de Pierre Ménard, auteur du Quichotte) a commencé par un accident biographique.

Quand l’écriture devient recours, voilà ce que je nomme littérature.

Les trappes obscures une fois ouverte, à qui il appartiendrait de les refermer ? Les Conversations avec le sphinx (écouter sur France-Culture), n’interrogeaient pas la physique, mais s’appuyaient sur la question adressée à la physique pour se déchiffrer soi-même questionnant, s’avançant dans la question. Et que c’est encore une question adressée à la physique, si c’est par cette façon active d’éloigner le pré-pensé qu’on peut laisser s’approcher l’impensé ultime, ou du moins ce qui, à chaque époque, est cet impensé ultime, dans toutes les tentations – qui nous définissent certainement en partie aussi comme être pensant – de rassembler, d’unifier, d’expliquer. Seulement, l’expérience première du thésard basculant dans l’écriture c’était précisément, dans cette violence faite, l’absence totale d’explication.

C’est l’actualité de ces Conversations avec le sphinx : que la pensée invente le paradoxe pour apprivoiser ce qu’elle ne peut pas maîtriser, le maintenir ouvert, à distance mais à sa portée. Le paradoxe alors posé au premier plan tel qu’il est, gilssant, vous appelant sans cesse et fuyant plus loin, vague pied d’arc-en-ciel sans autre trésor que ce rien de la matière.

Pour qui a lu Étienne Klein, l’illusion – elle tombera dans ce bureau – qu’un type peut-être épris dès l’adolescence de ce qu’on nomme écriture, celle qui fait les poèmes les récits, l’avait nourrie de philosophie pour l’entraîner où commence le monde dur du réel, quand on l’examine avec rigueur.

Les Rolling Stones pour grands frères communs, mais en me souvenant avec précision de comment en classe de seconde, l’année scolaire qui finirait par mai 68, on avait en TP de physique la réalisation d’une sonnette électrique et d’un interrupteur va-et-vient, que sur les armoires normalisées de l’éducation nationale étaient posés de gros atomes en bois, protons rouges et neutrons jaunes dans le noyau comme de la confiture de groseille, et puis des baguettes blanches comme on avait dans nos cerf-volants pour tenir au bout les petites boules brillantes des électrons, et qu’on devait apprendre par coeur leur nombre selon qu’il s’agissait de carbone, d’oxygène ou de plomb, et le miracle qu’était, du point de vue des charges électriques circulantes, la provisoire absence d’un seul, comme nous-mêmes quittions la classe cinq minutes pour aller aux toilettes. Comment aurais-je pu prendre un chemin comme le sien, même si le mystère pouvait être commun ? Que la matière soit une probabilité statistique d’existence, voilà qui aurait bien fait siffler l’appareil auditif de notre prof mais qui sait, peut-être le savait-elle, au fond, et simplement c’est nous qui ne lui demandions pas.

Plus tard on se gaverait de Que sais-je. On se disait qu’en lisant trois fois les histoires d’Einstein, Bohr ou de Broglie on comprendrait un peu ce que temps et espace avaient à faire ensemble, mais la matière, elle, on la laissait tranquille autour.

Quand Étienne Klein évoque cette période et la quête des particules élémentaires qui les animait tous, il parle presque avec brutalité. Expérience collective : les manips montées, les outils élaborés, les mesures, et puis, si ça marche, comment on s’embrasse entre bonshommes et qu’on boit et qu’on mange dans le labo lui-même, fête païenne. Il n’est plus le même quand il en parle. Il montre son ordinateur : les mesures arrivent toujours, celles du CERN, mais plus besoin d’être ensemble, d’avoir pince et tournevis, ni de faire la fête.

Le calme bâtiment où nous sommes est à la lisière de la forêt, sur le rebord du plateau, dans une zone demeurée rurale. Chaque bâtiment porte au-dessus de la porte (outre son âge et qu’on s’y préoccupe peu de la peinture extérieure) un acronyme parfois étrange (que veut dire Irfu/SpHn ?), ici simplement SDM, sciences de la matière, et on parle un peu durement des physiciens de l’autre couloir, qui lèvent peu le nez de leurs calculs, quand il y a bien longtemps (depuis Anaximandre ?) qu’on sait que les calculs ne sont rien sans la pensée qui les organise, et doit être considérée en tant que telle. Du temps de sa thèse, c’est sous nos pieds – mais loin sous terre – que le CEA avait construit son premier accélérateur, un tunnel tout droit, une révolution dans le traitement de la matière, traitée par bombardement et collision, quand nous étions, à l’école d’ingénieur, au premier principe de la thermodynamique.

Peut-être que c’est ça l’image d’Étienne Klein pour bien d’entre nous : comment apporter la pensée ici, où on n’arrive même pas à se représenter ? Pour ça aussi bien sûr que j’avais prévu de ne lui poser, timidement, que des questions touchant au fait de travailler ici sur le plateau de Saclay, si c’était là qu’il avait ses lectures principales (non, répondit-il de derrière sa pile de bouquins), si c’est là qu’il avait son principal temps d’écriture (non, répondit-il avec encore un texte en cours sur l’écran).

— Alors vous avez tout lu de ce que j’ai écrit ?, me demande Étienne Klein. Certes non, et moins que non. Paradoxe de notre côté du métier plumitif : prendre ces questions qui semblent vivantes, s’y tenir. Mais comment dire le besoin où on est de ces livres qui nous aident à cheminer, là où ne disposons pas d’autre bagage que ce pré-pensé qui fait obstacle ? Je ne suis pas le seul, bien sûr, à considérer que dans une bibliothèque personnelle digne de ce nom il doit y avoir ce coin-là, où on trouvera des Champs Flammarion, des Galilée et d’autres (c’est ce qu’il lit, ce jour même, Étienne Klein : la Correspondance de Galilée et de Kepler). On n’a que les livres pour nous y amener – il faut donc qu’ils aient, de leur côté, cette puissance première de l’écriture, suffisamment précise, et armée du rêve. Assez de transparence pour que ce qu’elle désigne nous soit perceptible. L’autre paradoxe, côté plumitif, étant qu’on n’aime pas trop, nous autres, qu’on nous fasse l’éloge d’autres écrivains de trop près, copains ou pas copains. Et si je cite d’autres scientifiques-auteurs devant Étienne Klein (je ne répète pas les noms), il n’aime pas trop non plus et il a raison.

Pour moi, il y a une pierre qui déchire le tissu mental tendu à l’intérieur du crâne sans qu’on le sache, c’est le premier livre que j’ai lu de lui (le Sphinx c’était ensuite, pour prolonger), les Tactiques de Chronos. Une histoire de la pensée du temps, et découvrir tout d’abord que le temps est une histoire. Et que le définir a pu être en chaque strate de l’humanité aussi difficile que cela l’est pour nous.

Et quand Étienne Klein vous y emmène sur la piste du temps réversible, on ne lit plus pareil ni Beckett ni Proust. Et c’est peut-être aussi cela que je venais chercher ici aujourd’hui, obscurément, le sachant lecteur fin de Kafka, qui traverse souvent ses pages. L’exemple de départ dont se servait Étienne Klein était élémentaire : filmer le choc de deux boules de billard, et passer le film dans l’autre sens – pas de supériorité de l’un sur l’autre quant à la probabilité d’existence, cette flèche du temps qui nous a fait vieillir un peu moins vite que les Rolling Stones mais un peu quand même. Klein parle ensuite des modèles de naissance de l’univers, dont on sait modéliser l’expansion, depuis un temps qui peut être réductible à l’infini, mais sans jamais poser le surgissement même. Prenez le modèle d’un temps réversible, d’un univers oscillant autour de son point de départ, et l’expansion première deviendra modélisable. Ou bien cognez du pied sur cette table en bois, qui restera indifférente, et descendez dans les molécules de carbone qui l’organisent, puis dans les atomes eux-mêmes : un modèle de temps réversible quant à existence et non existence permettra de penser le brouillard stable qu’est l’atome, mais que la table résiste à votre pied.

C’était une question que je n’ai pas osé poser à Étienne Klein : cette griserie qui nous prend, à franchir passe en nous-mêmes lisant de tels livres, est-elle légitime par rapport à son propre travail, et ce qu’il souhaitait transmettre ?

Les Tactiques de Chronos sont un classique, même s’il imprègne la totalité du travail de Klein, et s’amorçait dans le Sphinx. Je ne sais pas le séparer désormais du Voyage dans le monde des quanta qui était son symétrique côté matière. J’ai toujours gardé les deux côte à côte dans mes déménagements successifs.

Enfin, nous voilà au pied du mur, avec ce livre dont le titre reprend cette expression populaire – et lecture qui me concerne au plus près, parce que voilà Étienne Klein en fiction, une fiction qu’il fait porter sur des personnages qui ressemblent à ceux qui ici hantent discrètement et silencieusement ces couloirs, et comme si tout ce qu’il nous induisait à penser sur la matière et sur le temps ne supposait pas que dans notre tête de lecteur on s’en face une fiction, puisque rien de ce dont il nous parle n’est saisissable avec les mains, représentable par les yeux. Qui d’entre nous pour vouloir retenir les neutrinos qui le traversent, et sont nous-mêmes, eux aussi, quelques milliardièmes de seconde ?

J’avais même prévu, sur L’atome au pied du mur, une question : en 2000, Klein propose au Pommier ce drôle de petit livre, qui prend sept questions les plus décisives, sur la matière comme intersticielle, sur notre tentation de la pensée du tout, sur le rapport de l’équation au réel (lorsqu’elle le décrit exactement, le remplace-t-elle ?) et bien sûr retour à la nature du paradoxe. Pour chacune de ces sections, la radicalité c’est de passer par une fiction : un portrait imaginaire de chercheur (pas d’entourloupe, ils s’appellent tous Paul), et comme un prisme dans le texte qui oppose la fiction à une réflexion libre. On avançait donc dans chaque question par un diptyque fiction/essai, où le statut même de l’écriture jaillissait dans chaque texte par l’opposition ou le reflet de l’autre. Une écriture intersticielle, qui pour moi fut un vrai choc, tant l’enjeu proprement littéraire traversait autant l’essai que la nouvelle. Ma question naïve et dûment préparée à Étienne Klein, c’était : — Douze ans après, ils deviennent quoi, les sept Paul ? Et dans le tenseur de ces sept questions décisives, vous-même vous êtes vous déplacé ? J’appris alors qu’une nouvelle version du livre venait d’être publiée, par le même éditeur en 2010. Deux jours plus tard, je la recevais par la poste, transmise par Étienne lui-même (avec un livre d’anagrammes, j’y reviendrai aussi). Les essais ont disparu, ne restent que les Paul. Et, parallèlement, que republiant ces fictions, Étienne Klein n’est plus revenu lui-même – pour l’instant – à l’écriture fictionnelle, alors même que son travail d’essayiste se fait chaque fois plus libre (voir Galilée et les Indiens), et belle trace dans mon magnétophone lorsqu’à la toute fin de cette heure je lui demande s’il a besoin de l’humanisme (comme ça, parce que cette fois la question n’était pas préparée).

Livre à part, les sept personnages fictifs de L’atome au pied du mur, précisément parce que fiction qui naît hors de la littérature et se suffit comme fiction. Alors ils sont où, les essais en diptyque, sous nos pieds, enfermés dans le tunnel linéaire qui était la prouesse des années 60 et ne sert plus désormais ? Et si c’était précisément cet espace, que nous avions ensemble à rouvrir ?

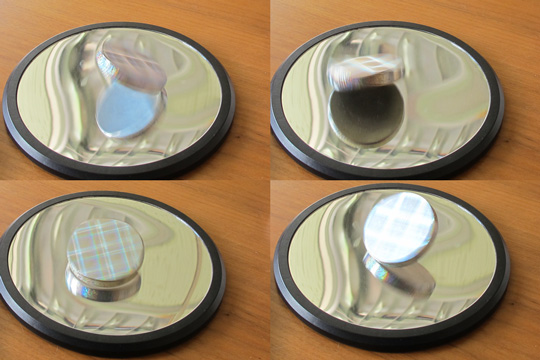

C’est en sortant du bureau d’Étienne Klein que j’ai photographié ce qui est devenu ici la physique au bout du couloir et la plus petite bibliothèque du monde.

Pas fini, non – pas fini.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 25 avril 2012 et dernière modification le 27 avril 2012

merci aux 1631 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page