rencontre avec Julien Nauroy, informaticien

Le texte ci-dessous, comme à l’accoutumé, sera précisé et amendé après relecture du chercheur évoqué – un très grand merci à Julien Nauroy, une des rencontres pour moi les plus dérangeantes de ces mois, mais dans le meilleur sens possible.

FB, 30/01/2013

j’ai vu beaucoup plus d’écrans que de soleil | rencontre avec Julien Nauroy

À un moment donné, alors que j’étais venu voir sur quoi donnaient les deux fenêtres aux stores inutilisés, restés fixes en position basse, il a dit : « je ne sais pas lire le temps dehors, sauf s’il y a des gouttes », et pensivement : « j’ai vu beaucoup plus d’écran que de soleils ». Et pourtant, de toutes nos rencontres tous ces mois, l’impression secrète qu’on avait avec Julien Nauroy un témoin des plus décisifs de l’exacte mutation de notre monde. Restait à la démêler, cheminer en soi pour l’ouvrir.

Quand on m’a proposé cette exploration du plateau d’Orsay, je n’avais pas vraiment d’idées sur à quoi ressemblait un centre de recherche. Quelquefois, en biologie par exemple, un labo de recherche ressemble vraiment à un labo de recherche, avec les éprouvettes, les blouses blanches, et souvent ainsi, en optique ou même en sciences du climat, on a croisé des machines (spectromètre de masse) en plein travail avec des voyants et des bourdonnements pas toujours rassurants.

Mais quelquefois, la recherche se passe de tout cela. Labo sciences de la matière du CEA, un bout de couloir avec un tableau blanc face aux arbres...

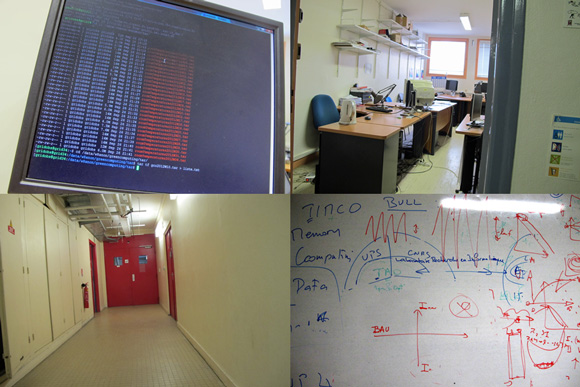

Mais le plus surprenant qu’on ait croisé, dans cette relation du lieu et de la recherche, c’est ce labo d’informatique sur le campus d’Orsay, comme son nom l’indique, d’ailleurs, tout simplement Laboratoire de Recherche en Informatique, pour être reçus avec Florian Delcourt par Julien Nauroy.

Et qu’on entre là un matin calme. Les éternels couloirs avec les notes de service, le petit local qui sent le café trop cuit, la plante verte délaissée et sa mauvaise mine, et par ci par là, au fond de bureaux avec sigle sur la porte, une silhouette courbée sur son ordinateur, d’autres places tout simplement vides. À quoi bon venir ici, sinon pour des réunions dans des salles vieillissantes et sans âme, puisque tout se fait via des fermes de serveurs géantes, ou des constellations d’ordinateurs mis en réseau, et qu’on pilote aussi bien de chez soi ?

Attention : je ne dis pas cela en mal. Moi j’ai une vraie curiosité de cela, une curiosité renforcée, justement, par le fait de n’avoir pas accès à ce qui se trame au plus central, côté recherche. Ainsi, les cartes postales scotchées sur les murs, envoyées par celles et ceux qui sont partis en vacances (ou en colloques) à l’autre bout du monde. Ou les affiches de ces mêmes colloques et rencontres, qui chaque fois nous émerveillent comme une caverne du bizarre qu’on ouvrirait dans sa propre tête. Ou bien, dans ce local de repos, l’immense tableau blanc avec ses signes cabalistiques, mais d’en avoir fait une réserve de deux vieux canapés faux cuir, un beige et un noir, que des chercheurs anonymes ont mis à la disposition de la communauté quand ils ont changé celui de leur chez eux. Et pourquoi deux halogènes côte à côte, sinon parce que récupérés de la même façon, et probablement tous deux en panne ? Et dans les éternelles cartes postales conservées parce que venues de loin, avec palmiers, banquise ou mosquées, cette fois j’aperçois Kafka – le colloque était à Prague et on est presque rassuré que la littérature ainsi maintienne un peu de présence ou de lien.

Ou bien tout simplement parce qu’ici, à mesure que ces chercheurs d’excellence s’enfoncent dans l’abstraction informatique, ce contexte perdrait son importance... Pourtant, il me semble que si l’objet des astrophysiciens est aussi abstrait et aussi lointain, ils gardent mieux ce lien minimum à leur contexte de travail immédiat, un petit fragment de météorite, une image personnelle, un appareil obsolète mais beau.

Comme partout à Orsay Saclay, les fauteuils à roulette offerts par l’administration s’usent auprès de leurs prédécesseurs, et ça vaut aussi pour les écrans et machines : ceux qui viennent ici apportent leur propre ordinateur portable, et restent en vrac sur les tables d’anciens écrans, d’anciennes unités centrales, tel fouillis de câbles qu’on ne raccordera plus jamais, et s’il traîne quelques papiers, ils servent surtout à surélever et caler les écrans externes.

Alors qui sont-ils, ceux qui nous accueillent ici, ou probablement j’aurais du mal moi à réfléchir, écrire ? Dans la petite salle, rien sur les murs, et sur la haute étagère quelques empilements de dossiers et d’anciens emballages. Hors Julien Nauroy, deux chercheurs étrangers partagent la petite salle : un Serbe, un Japonais, pour chacun un séjour de quelques mois, et comme nous parlons, ils continuent à travailler casque sur les oreilles, Julien aussi d’ailleurs a le sien, bulle intérieure qu’on emmène même là où on a le corps, face écran.

Mais ce que je n’avais pas prévu, c’est que visage souriant du grand gars tout jeune qui nous accueille, en chemise blanche et les pieds toujours à bouger dans un sens ou l’autre, va me mettre face très précisément à 25 ans de ma propre vie, étape par étape. Non, décidément non, rien du décor, ici, n’a à voir avec ce qui se passe dans les têtes, et ce qu’on agit, pense et transforme.

Tout simplement parce qu’un événement décisif de ma propre vie, en septembre 1988, fut l’acquisition de mon premier ordinateur, un Atari 1040 (je l’ai raconté). Les parents de Julien Nauroy se sont alors dotés d’un Amstrad – et moi je réalise, ce que je n’ai pas à raconter ici, qu’un certain fondateur de MyScienceWork a le même âge que lui, et a commencé de la même façon à bricoler des casse-briques en Basic sur l’écran monochrome, lesté à côté d’une imprimante à aiguilles, et que leurs alliances brillent d’un éclat symétriquement synchrone, fin de la digression, mais je sortirai lourdement émotionné de ces deux faits qui vont pour moi, du coup, structurer l’échange. That’s life – c’est banal. Mais cette génération des 1982 a appris à écrire avec symétriquement un ordi dans les mains à la maison, et c’étaient eux les premiers. De même, la génération des 92/94 aura appris à écrire avec l’ADSL à la maison, et c’est maintenant qu’en fac on les accueille et qu’on découvre une autre mutation invisible, dont les conséquences commencent juste à devenir manifestes.

Comme si souvent depuis mes visites dans les labos d’Orsay et Saclay, le constat que compte peu, dans ces vocations – et la capacité à construire sa vie sur ces vocations qui s’affirment comme malgré soi –, le contexte familial : le père de Julien Nauroy travaille chez Sicli. Et constat symétrique de combien la proximité matérielle des centres de recherche a rendu possibles les chemins : la famille vit à Anthony, mais c’est ici qu’il fera ses études.

Constat si fréquent aussi (mais pas obligatoire) que de telles passions peuvent s’établir dès l’enfance. Des dernières années de l’école primaire, il dit : « qu’une envie, rentrer chez moi me mettre à programmer ». Des années de collège, il dit : « assouvir mon besoin de programmer ». Au lycée, la bande de copains se lance dans la programmation de leurs calculettes graphiques. On détourne l’écran avec des petits bonshommes qui se battent les uns contre les autres, on installe des touches cachées qui aident à gagner. Mine de rien, on passe déjà dans l’univers des maths et des problèmes complexes qu’elles posent.

C’est le moment où, quand il a 12 ans, sa mère s’est dotée d’un 486 SX 33, la génération des Pentium d’avant le 586 (ce sera pour ses 15 ans !), ce que Julien énonce comme s’il s’agissait de personnes que nous aurions tous connues, une bête qui vaut quand même ses 10 000 francs. C’est l’époque où moi-même je passe au Mac portable, le PowerBook 145 qui me paraissait si gigantesque avec son disque dur de 45 Mo.

Au lycée, Julien passe au langage C++ (qui deviendra le C Sharp quand il sera à la fac), mais s’est formé sur Visual Basic au vocabulaire même de la programmation : « toute la puissance des langages modernes ». Mais l’univers du jeu basculera dans une autre frontière, une frontière quasi illimitée, lorsque la connexion vous met en relation avec tous ceux qui vivent au même instant la même pratique, mais bien loin de votre propre ordinateur. À 16 ans, en seconde, il découvre l’univers du jeu en ligne.

Julien Nauroy a assumé son itinéraire seul, boulots d’été, boulots de nuit (on y reviendra), puis prêt étudiant... Pourtant cet été de ses 18 ans, alors qu’il s’est embauché dans un Monoprix, les 6 000 frances de salaire passeront presque aux trois quarts dans la facture de connexion – « le reste pour une paire de rollers », précise-t-il.

C’est la période où le moteur de recherche AltaVista donne accès à des ressources extrêmement pointues, dont on n’aurait pas eu l’idée de soi-même. On est en 2000, il parcourt l’ensemble des ressources logicielles disponibles : « en une journée j’avais tout pris ». Et la notion de communauté part de cette limite : ce qui n’existe pas, on le construit ensemble. Il découvre le protocole IRC, ou le chat par ICQ : « le jeu m’amenait à la programmation comme activité ludique ». Je suis trop vieux pour m’être intéressé à ce qui va être l’âge d’or des jeux dits de donjons et dragons, dont on mesure maintenant comment ils ont influé sur les conceptions narratives et structuré un imaginaire qui, au moins en Amérique du Nord, interfère largement avec les modèles artistiques, y compris littéraires. Les modèles du jeu se développent depuis l’apport des utilisateurs. Sur les forums et dans les équipes, Julien est souvent « le gamin de l’équipe ».

Ce qui m’étonne toujours, un peu comme dans les destins de musiciens, quand on compare le nombre de guitares vendues et ceux qui s’imposent sur la scène ou par le disque, ce que je ne réussis pas à savoir de Julien Nauroy c’est d’où part la radicalisation de ce chemin. Son propre frère joue avec lui (ils ont des temps réservés pour le partage de l’ordinateur), mais les chemins très vite ne seront plus parallèles. En Belgique, les connexions ont de l’avance sur la France. Pour être autonome, Julien Nauroy installe son premier serveur, apprend à l’administrer et le sécuriser. « Toutes les 2 semaines je réinstallais. » Et dès 2001 il a son propre nom de domaine. Alors, description de personnages, compétences à développer, l’armature du jeu devient un jeu plus fort que le jeu lui-même.

Il dit que pour apprendre, « pas de tutoriel, à la débrouille, selon les besoins. De pair à pair, et le reste tu l’inventes ». D’un scénario griffonné sur un coin de table, il invente leur propre jeu et ses règles. Un ami belge construit les graphismes, et lui se charge de la technique. Toutes les heures, le jeu s’arrête une minute pour réécriture de ses données. Il dit : « Le monde nous était donné presque vierge, on jouait à Dieu ». Ou bien, avec cette belle référence à une carte imaginaire : « On voulait créer une ville à n’importe quel endroit de la carte, on pouvait ».

Comment alors ne pas faire le rapprochement avec tous ces clichés rebattus sur l’univers des jeux écran, chaque fois qu’un fait divers nous renvoie à la triste réalité du monde. Corollaire aussi, côté père de famille : et le lycée, alors ? Et l’addiction comme risque ? Et si, sans tout cela cumulé, il ne serait pas aujourd’hui là, dans cette salle insipide, mais à commander depuis son minuscule ordinateur portable la gestion de données gigantesques transitant dans le cloud, via les fermes de serveurs du monde scientifique, et seules capables de traiter en volume des expériences scientifiques qui concernent au plus près le destin immédiat de la planète... Julien Nauroy se souvient qu’aux vacances de Pâques 2000 être resté deux semaines nuit et jour à l’ordinateur. Conscient des décalages : « J’ai toujours eu le sommeil super facile. Première chose que je fais le matin, allumer l’ordi. Couché tôt levé tôt ».

Dès ce moment, il développe, « comme un hobby » dit-il, des sites web depuis son propre noyau php – nombre de ces sites fonctionnent toujours. Puis son propre moteur de jeu en 3D. Il affirme comme principe de vie : « dès le début j’ai toujours tenté de repousser ce que je savais faire ».

Il a eu son bac, il est entré en fac de sciences, bosse au rayon surgelés chez Champion pour le loyer, mais pour l’instant pas d’informatique dans les programmes. « Je venais en cours le mercredi matin et finissais le jeudi après-midi. Fallait pas me demander de faire converger une intégrale. »

Et paradoxe que ce qui s’était amorcé pour lui dès l’Amstrad et l’école primaire, l’avait accompagné tout ce temps, le rejoigne seulement à la licence, en troisième année de fac. Cette fois, il est enfin à même de rencontrer l’enseignement comme réflexivité sur sa propre pratique, et théorie. « J’avais le côté pratique, mais c’est devenu un moyen d’expression. » La fac propose un DEUG MIAS (Mathématiques Informatique Applications Scientifiques), découvrir dans la même salle d’autres qui avaient fait le même chemin. C’est l’époque où du langage de programmation C# il passe au langage Java. Quant aux questions abordées : « un espace gigantesque avec loups et moutons, et faire un jeu de la vie », à côté d’exercices de programmation très classiques, comme la calcul de la répartition de la chaleur dans un disque. Pas pour autant que la fac, pareil que le lycée et que le 1er cycle, puisse répondre à ce qu’il a découvert seul, au risque d’un éventuel divorce : « ce qu’il y avait à faire en 3 heures, je le faisais en 30 minutes, alors les profs me donnaient des trucs en plus... le calcul de repliement d’une chaîne d’ADN on avait 8 séances, je l’ai fait en une seule... »

Et direction licence informatique, Julien a trouvé un autre travail : la nuit, dans un cybercafé. À l’époque, ils prolifèrent, tout simplement parce que les gens n’ont pas Internet chez eux. Belle école sociale, et belle école de la base du web dans ses enjeux sociétaux. Et l’expérience de l’étudiant de 21 ans papillonnant dans cet échantillon qui surgit dans ce point précis de la nuit de Paris...

Et c’est dans le cadre de sa licence qu’il fait un premier stage dans un labo où les besoins d’informatique sont pressants et urgents. Un des enseignants se fait l’intermédiaire. Là aussi, questions : il pressent quoi, ou devine quoi, l’enseignant qui doit convaincre les deux interlocuteurs ?

La liste des stages proposés est affichée : « Vous qui êtes doué vous devriez venir voir... »

Rien ne préparait Julien à la tâche qu’il aborde pour ce stage de licence, qui va devenir le thème de sa maîtrise et puis six ans de sa vie. C’est l’explosion numérique de l’imagerie médicale. Un labo se consacre à une idée folle : projeter pendant une opération médicale très sophistiquée, sur le rein par exemple, à même le corps du patient, une projection 3D du champ opératoire, où le chirurgien disposera d’une aiguille virtuelle.

Le monde de fiction en 3D du jeu vidéo, dans le temps réel de ses événements, a rejoint le lieu même du risque vital : « tu dessines sur le corps des patients les repères pour la projection du jeu vidéo... j’avais l’impression de m’amuser, mais un amusement plus sérieux, un amusement qui sert aux gens, en plus... »

Alors, pour maintenir mon propre fil intérieur, nouveau répertoire de questions : quand on est devenu spécialiste d’un tel domaine, rien n’empêche qu’on en fasse sa vie ? Et réponse immédiate : « j’avais peur de ne pas être heureux, j’avais peur de m’ennuyer.. ».

L’impression que l’adolescent programmeur n’est jamais loin, même ici où il nous reçoit dans un labo dûment identifié, avec la salle dévolue aux tâches, et qui finalement ne sert à rien : « il m’arrive si souvent de continuer le soir, il m’arrive si souvent de travailler de chez moi... »

Et c’est quitter délibérément le projet d’imagerie médicale 3D (une simple recherche Internet et on peut mesurer combien de labos industriels continuent dans ce domaine), juste parce qu’ici, sous la direction de Cécile Germain, surgissait une autre problématique où, lui, trouve son statut depuis une approche pratique : « l’informatique c’est instable.... un ingénieur pense le système d’en haut, moi je prends un bout de code concret et je le développe... on n’a que des problèmes spécifiques, pas de problèmes génériques : les algorithmes génériques répondent à des problèmes génériques... »

Le problème posé, ici où transitent autant de recherches, celles liées à l’économie de la consommation électrique, comme à la détection des bosons de Higgs : « quelles techniques pour travailler sur des bases de données trop grandes pour être stockées sur un seul ordinateur... » Et on apprendra aussi que le boulot est fait, le traitement de ces incommensurables bases de données s’effectue correctement, et que lui, Julien Nauroy, commence déjà à avoir l’oeil sur de nouvelles pistes, un projet pour après. Pas le choix, de toute façon, chaque labo devant aller à la chasse des ses propres financements, et ne recrutant qu’en fonction de ces tâches à réaliser.

Alors, c’est sûr, au terme de ces deux heures, et quand bien même on était là entre quatre murs jaunes sans lumière, avec ses deux collègues plongés dans leur propre ordinateur, les oreilles dans leur casque, et qu’il n’y avait rien d’autre à voir, l’impression d’avoir rencontré non pas seulement un vivant, mais quelque part sa propre histoire à soi-même, entre hasard et destin, entre opiniâtreté et arbitraire.

Peut-être bien un témoin secret du coeur le plus crucial de notre bascule d’époque.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 30 janvier 2013

merci aux 5147 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page