l’impression à la demande : petit bilan sur une révolution interne de l’édition

2 vidéos sur la question (nov 2017, sept 2018)

Je rappelle quand même, ici comme préambule, que le titre est au second degré et ne signifie qu’une seule chose : il n’est aujourd’hui plus possible de distinguer matériellement, dans une librairie ou votre propre bibliothèque, un livre en impression à la demande d’un livre en édition standard. Une révolution profonde est en marche, parce qu’avec le Print On Demand le livre classique se dote de la logistique et des métadonnées, de la temporalité aussi, que nous avons apprises dans la diffusion du livre numérique. Et l’accès direct aux outils techniques les plus sophistiqués de la fabrication et de la distribution est un saut majeur dans le statut et l’économie de l’auteur, j’y reviens – chiffres compris – dans la vidéo ci-dessus. Et ce billet vient de passer les 8500 lectures...

note du dimanche 27 mai 2017

Plus de 6000 lectures pour cet article, cela dénote bien à la fois le peu de ressources web – en particulier dans le monde professionnel – sur cette révolution décisive de l’industrie du livre, et des perspectives qu’elle ouvre pour les auteurs, aussi bien en indépendance et liberté de création, que pour une survie économique de plus en plus à risque...

Et bientôt le premier anniversaire de ma propre collection Tiers Livre Éditeur, un vrai socle pour amplifier et développer – immense merci à tou.te.s de la confiance !

Se confirme aussi que la clé, pour l’appropriation de cet outil, c’est bien une pensée numérique de l’écrit – ce que nous avons appris en pratiquant toutes ces années le web et le livre numérique, et qui nous sert de langage pour cette vraie renaissance du livre imprimé, dans cette diffusion de proximité qu’inaugure l’impression à la demande, et sa totale banalisation dans l’ensemble de l’édition, avec des livres même supérieurs en qualité à tout ce qu’on manipule sur les tables...

note du vendredi 23 décembre 2016

Très surpris du nombre de lectures de ce billet, tant mieux. De quoi il s’agit ?

Les machines de Print On Demand (machines qui impriment à l’unité et peuvent passer d’un titre à l’autre sans cesser l’impression) sont désormais totalement intégrées dans les process des grandes maisons d’édition et il est devenu impossible de distinguer un livre imprimé en POD d’un livre imprimé sur une machine traditionnelle, c’est une bascule importante dans l’économie du livre, avec enjeux aussi bien juridiques qu’économiques, et la possibilité pour les auteurs d’insérer directement leur travail dans la diffusion main stream sans passer par éditeur traditionnel, notamment pour tous nos travaux expérimentaux, quand la normalisation des choix éditoriaux grimpe d’un cran, ou pour nos livres non réimprimés dont nous récupérons les droits.

C’est une mutation en profondeur de l’économie du livre, et ça explique peut-être pourquoi ça se fait tellement en silence. Ou simplement par cette vieille tradition que dans l’édition on s’occupe des choses « nobles » et pas de « la fab » ?

En tout cas, pour nous auteurs des enjeux décisifs aussi pour la prise de poids d’Amazon avec un outil hyper-performant, CreateSpace, comme d’habitude la place laissée entièrement libre, par routine et incompétence. À nous alors de comprendre ce qui se joue, et notamment maintenant que l’accès libraires se dessine aussi pour CreateSpace.

Tout ça pour dire que ce billet n’était destiné qu’à mes copains du petit monde des curieux de l’intersection littérature et numérique, mais que son succès est une bonne nouvelle.

FB

le Print On Demand est mort (et imprimé)

| 1 |

Le Print On Demand est mort. Bonne nouvelle, diront ceux qui s’en inquiétaient mais n’avaient même pas eu le temps d’apprendre de quoi il s’agissait.

| 2 |

C’est la grande nouvelle. Mais attention, pas la révolution qu’il avait initiée : c’est juste qu’elle est en passe de s’accomplir, et que par là elle devient invisible. Mais c’est dans cette invisibilité nouvelle que nous, auteurs, avons à nous saisir de ce qui change des possibles, de ce qui change en profondeur aussi pour notre liberté d’artiste, de concepteur, les responsabilités que cela nous confère pour des apprentissages jusqu’ici délégués à des intermédiaires – dont le rôle ne cesse pas, mais dans une organisation collective à refondre –, et bien sûr pour notre subsistance, de plus en plus réduite à portion congrue dans la traditionnelle « chaîne du livre » (expression que personne n’emploie plus), qui ne saurait fonctionner sans nous, mais où nous représentons la part la plus minime et insuffisante des revenus.

| 3 |

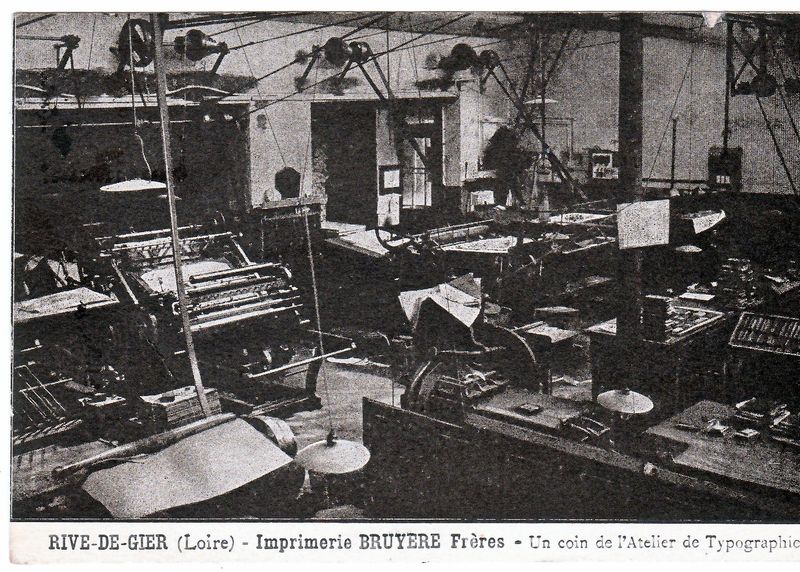

Revenons sur l’histoire. Elle n’a pas commencé avant-hier : mes propres souvenirs personnels c’est en 1995, au Banquet du Livre de Lagrasse, quand Rank Xerox (François Gouverneur) avait installé cette machine grosse comme un semi-remorque, et sur laquelle Jean-Michel Mariou coordonnait l’édition d’un journal quotidien, et sur laquelle on avait imprimé « Gitane », le livre d’une participante à nos ateliers de la Boutique d’écriture à Montpellier. Ensuite, il y a eu l’Expresso Book Machine, c’est-à-dire une imprimante professionnelle moderne capable de sortir un livre à l’unité, par téléchargement de fichiers, là même où elle est installée, avec les expériences qu’on a vues se développer soit en librairies ou en université. Parallèlement, là où proliférait la triste « édition à compte d’auteur » (c’est devenu quoi, La Pensée Universelle et autres officines ?), est apparue la possibilité de faire réaliser pour soi-même de micro-tirages d’un livre auto-édité (Lulu.com pour le meilleur) et d’en proposer aussi la diffusion.

| 4 |

Surtout, pour comprendre le Print On Demand, ne pas séparer de l’évolution des imprimeries main stream. En 10 ans, la notion de « tirage » a été rendue totalement obsolète. Se souvenir de comment stocks et entrepôts étaient une instance vitale autrefois. On imprimait, on gardait dans des cartons. Les lieux étaient des caves aux trésors. Ainsi l’entrepôt Verdier quand la pacifique rivière voisine avait débordé : mon Enterrement de 120 pages qui semblait en faire 400… Comprendre cela : que ce qui détermine ces machines, c’est le software. Ce qui coûtait aux éditeurs : les stocks. Donc imprimer par paquets de 3000, même s’il s’agit d’un best-seller. Accepter que pour nombre d’éditeurs de contemporain (même si filiale de Gallimard), un auteur ne puisse vendre que 200 exemplaires, avec une mise en place de 1500 et faites la soustraction pour les retours à trois mois. Sur ces machines, il y a 2 ou 3 ans, on arrivait à ce tirage de 3000 en 2h de travail, avec un temps de 40’ entre 2 tirages pour charger les fichiers du prochain titre.

| 4a |

Plein de corollaires : par exemple, pour nos 5 ou 6 grandes imprimeries poids-lourd équipées de telles machines, l’investissement se fait par constante rotation : des machines parfaitement fiables, datant de 5 ou 6 ans mais qu’on renouvelle, ont servi à équiper à moitié prix toute l’ancienne Europe de l’Est, cassant leur propre marché – le coût unitaire d’un livre a chuté (moins de 2 € sur un livre vendu 15€) sans que la rémunération auteur en ait profité d’un iota.

| 4b |

Et déjà, là, je devrais dissocier : la révolution dont on va parler, ce n’est pas la mise en place par les grands groupes éditoriaux d’unités d’impression à la demande, mais le fait que les auteurs puissent y avoir accès directement, et installer leurs productions personnelles dans le même circuit de vente. Ce qui change alors radicalement notre condition d’auteur, non ?

| 5 |

Axiome : le Print On Demand, ce sont désormais exactement les mêmes machines, mais avec une infrastructure software beaucoup plus développée, qui permet le changement instantané de titre à titre sans stopper la machine.

| 5a |

Corollaire 1 : si la révolution est dans le software, elle ne peut plus être atomisée selon les lieux d’impression. Mais rassemblée dans des lieux-serveurs qui n’ont plus aucune relation géographique avec celui de la chaîne de production. Ainsi, pour Hachette qui va me servir plusieurs fois d’exemple, on dépose les fichiers chez Lightning Source à Nashville, pour impression à Maurepas dans le centre de distribution du groupe en France. Pour CreateSpace, on dépose les fichiers dans le cloud non localisé d’Amazon, qui imprime en Pologne ou UK avec livraison dans la nuit (si un titre a été commandé le matin, il est imprimé l’après-midi) aux entrepôts distribution en France. Je ne juge pas, il me semble juste que ça vaut le coup de faire un état des lieux en ce moment précis de fin 2016, et qu’on a besoin de ces éléments matériels pour penser.

| 5b |

Corollaire du corollaire : si la machine est la même, et la qualité du livre imprimé est la même, ce qui change c’est le coût d’investissement software et serveurs. Ainsi, c’est seulement le paramètre économique qui détermine où placer le curseur : Hachette le place à 500 exemplaires avant de rebasculer en traditionnel, mais la nouvelle implantation Editis/Seuil/Malesherbes le fixe à 3000, concerne donc potentiellement toute la littérature « contemporaine ». En tout cas, ce n’est plus une frontière matérielle qui détermine le Print du Print on Demand (même si bien noté, chère Erika Fülöp : tout geste d’imprimerie depuis l’origine étant « à la demande » – il faudrait dire « procédé industriel d’impression unitaire » ?).

| 5c |

Corollaire 2 : redistribution des vecteurs force. Qu’on se promène à Tours ou à Pantin, les ruines matérielles de l’ancienne industrie et de l’ancien artisanat de l’imprimerie sont palpables. Mais ce qui ferme, c’est plus qu’une infrastructure matérielle, c’est toute une chaîne humaine de métiers et de savoirs qui faisait respirer le livre parce qu’on le lisait comme on le fabriquait. Ces chaînes humaines n’ont pas disparu, elles se sont refaites ailleurs : des constellations de mini-structures liées à la composition graphique, aux rouages numériques, qui sont certainement désormais des bassins d’emploi de même niveau, y compris dans la pure invention typographique, mais pas sûr que la culture du livre y ait le même statut.

| 5d |

Là où les grandes imprimeries (Normandie Roto, Nord Impression, Brodard & Taupin) s’étaient reconcentrées, ce déplacement symbolique vers le lieu-serveur les marginalise et les fragilise. Dans les gigantesques jeux de dominos de la recomposition, récent exemple avec Lightning Source, le prestataire Print On Demand de Hachette, avalé il y a quelques semaines par Ingram, le distributeur US qui est leur concurrent direct.

| 6 |

Retour au descriptif principal et à l’axiome de départ : si le Print On Demand est mort, alors même que les maisons d’édition traditionnelles n’ont pas eu le temps de comprendre ce qu’il bouleversait, c’est qu’il est devenu invisible. Un peu comme Internet en somme.

| 6a |

Arnaud Nourry l’a fait le premier, de façon visionnaire, pour Hachette : dès qu’un livre, dans n’importe quelle maison du groupe, descend à moins de 500 ventes par an, au lieu d’être réimprimé on le bascule en Print On Demand. Il est totalement impossible désormais, sauf à nous autres qui iront interprété « l’achevé d’imprimé » minuscule en fin d’ouvrage, de savoir s’il s’agit de réimpression ou de POD.

| 6b |

Le geste visionnaire de Hachette : implanter l’unité de fabrication POD (soit : l’imprimante continue pour les intérieurs livre, l’imprimante continue couvertures, la colleuse et la massicoteuse, les 4 machines nécessitant transfert manuel d’une à l’autre, avec optimisation quotidienne des séries de titre – je ne sais pas pour les autres unités, comme celle de CreateSpace) dans le lieu même d’expédition des entrepôts géants de Maurepas, où transitent près d’un tiers des livres imprimés en France. En bout de chaîne, là où on les envoie aux libraires. Le livre fabriqué en Print On Demand est livré directement au poste d’expédition.

| 7 |

La question du libraire, alors que l’écosystème généré n’a plus la linéarité de la « chaîne », reste donc centrale. Pour Hachette, il serait totalement indifférent que l’envoi soit fait directement au client plutôt qu’au libraire, chez qui le client viendra le retirer. Ça ne changerait même rien à la commission libraire, elle serait identique que le livre soit envoyé directement à son client, si c’est pas son intermédiaire que s’est effectuée la commande, selon sa recommandation ou prescription.

| 7a |

Les libraires se sont appropriés très vite les nouveaux possibles du POD : là où le stock signe la personnalité du lieu, se constituer un fond à partir des livres sinon indisponibles de maisons comme Fayard est un plus considérable. Rendant caduque d’ailleurs l’idée de disposer eux-mêmes d’une machine type Expresso, tant la question de la qualité de l’objet est décisive, et n’appartient qu’à ces unités d’impression centralisées.

| 7b |

C’est l’extension de la notion de libraire qui devient l’enjeu, si ce fonds devient secondaire par rapport aux notions de recommandation et prescription : quand un site comme le mien prescrit une sélection de livres d’ateliers d’écriture, ai-je le droit d’en proposer la vente. La réponse en mon cas est oui, à commencer par mes propres ouvrages : au moins sur mon site ils sont tous disponibles, quand la présence physique de nos livres d’auteurs en librairie est si conditionnée par une économie en surproduction, et soumise à des normes de plus en plus consensuelles.

| 7c |

La logique d’offre est donc bousculée en profondeur : pour une collection comme Fiction & Cie au seuil, avec une histoire aussi majeure, à peine un tiers des titres sont actuellement disponibles. Le POD permet cette remise à disposition, à égalité des livres récents, et sans disparité de fabrication, et d’ailleurs non plus de prix, qui peut être réaligné en permanence. Il y a des conséquences juridiques pour le contrat auteur/éditeur, on y reviendra.

| 7d |

Des acteurs neufs peuvent se glisser dans cette logique d’offre sans le préalable d’une maison d’édition. Ainsi, les algorithmes de reconfiguration PDF spécifiquement mis au point permettent via le partenariat Hachette-Gallica d’avoir accès direct à pas loin de 30 000 titres, et aux libraires de les inclure dans leurs fonds. On sépare ainsi la logique d’impression et la dictature de l’actualité et des « saisons » littéraires.

| 7e |

Autre possibilité neuve : que les éditeurs (les maisons du groupe Hachette, ou le Seuil), se décident à lancer une collection POD, sous leur enseigne, avec les livres dont on sait par avance qu’ils ne seront vendus qu’à quelques dizaines ou centaines d’exemplaires : accueillir les jeunes auteurs de la relève, les 30/35 ans, avec leurs expérimentations, d’abord en POD – mais la valeur symbolique de la maison d’édition, sa signature graphique, la mise au point éditoriale du manuscrit pleinement associées à l’ouvrage –, quitte à reprise en impression traditionnelle si les ventes passent autre strate ? Et tous ces jeunes auteurs ont leur site, leur activité réseau : là où ces maisons traditionnelles n’ont pas la culture web suffisante, peut-être apprendraient-elles tout simplement à travailler le web. En tout cas, démission de la presse littéraire de plus en plus consensuelle et normalisatrice, et qui n’y connaît pas grand-chose à tout ça, ni aux auteurs, ni aux web, ni aux technologies d’édition, on sait que c’est à nous auteur de faire le turbin. C’est ce genre d’expérience que j’aimerais mener, discussions en cours donc motus livre cousu, mais là aussi (et publie.net montre le chemin, content que ça amorce enfin), s’ils attendent trop ça risque bien d’être râpé. Uberisation du métier ? Trop facile, quand c’est eux qui le disent, bras croisés peinards dans leurs fauteuils.

| 8 |

Le Print On Demand comme solution de complément signifiait objet livre au rabais. Le Print On Demand devenu invisible dans la chaîne éditoriale se fait à condition d’une égale qualité d’objet.

| 8a |

Nos premières expériences « publie papier » en partenariat avec Hachette, dès 2012 : papier blanc type photocopie, couverture souple type mode d’emploi de machine à laver, je me suis brûlé les ailes à avoir voulu commencer trop tôt. Mais au moins ça m’a permis d’apprendre, et d’avoir accès au coeur de cette révolution invisible. Aujourd’hui, chez Hachette / Lightning Source comme sur CreateSpace (plateforme que j’utilise pour Tiers Livre Éditeur), choix entre papier blanc ou crème, bouffant ou pas, couverture mate ou imprimée. L’interopérabilité permet d’ailleurs à CreateSpace (Amazon, partenaire Ingram) d’imprimer aussi chez Lightning Source (propriété Ingram, et prestataire Hachette) : on pourrait imaginer, d’ici 1 an ou 2, que nos bouquins CreateSpace, commandés en librairie via la base de données Hachette, soient imprimés à Maurepas sans transit par la logistique Amazon, là aussi les cartes matérielles sont en train de se rebattre à vitesse fulgurante. Par contre une sélection de formats encore arbitraire (voir chez Allia ou 10/18 comment le format aussi est marque esthétique), mais très heureux de mon 5x8 pouces. C’est parce qu’on fait de « vrais livres » qu’on a pu commencer d’apprendre le coeur de l’expérience.

| 8b |

Ces questions de mise en page sont complexes : au début de « publie papier », on tâchait de compenser le déficit de fabrication par des principes de typo hérités de nos savoir-faire web. Mais c’est devenu un principe un peu général : la numérisation globale de la société fait que l’édition traditionnelle a inclus la lecture web dans l’ensemble de ses pratiques typo, affiches, pubs, magazines et donc aussi le livre. Aujourd’hui, mon plaisir à « faire des livres » c’est d’être dans la même recherche graphique que celle qui m’anime ici sur le site. Il n’y a pas d’un côté une logique d’édition papier et de l’autre une logique de lecture web : ce qu’il faut comprendre, chacun de nous et tout le temps, c’est ce déplacement numérique y compris pour l’objet traditionnel qu’est le livre, j’y reviendrai pour la question cruciale des métadonnées.

| 8c |

C’était en décembre 2011, je devais retrouver Claude Ponti pour notre atelier à Fontevraud, l’immense paysage de Loire en hiver, quand ça a fait tilt dans ma tête : un QR code à la fin de l’ouvrage POD et la version numérique était accessible du même coup au lecteur. Je reste sur le même principe : je travaille en permanence, chez moi comme en cours, avec livre physique et livre numérique (pour la recherche d’occurrences, pour la lecture au lit, pour la projection vidéo-proj en cours ou atelier). La disponibilité nomade est aussi décisive que l’étude à la table. Or tout est resté figé malgré notre ouverture de 2012 (que prolonge l’équipe actuelle de publie.net, dirigée par Philippe Aigrain, reprise effective depuis 2013). Aujourd’hui, sur Tiers Livre Éditeur, je propose l’envoi du format epub ou Kindle par simple mail à tous les acheteurs des livres, mais les demandes se font au compte-gouttes par rapport aux ventes. De même, je propose l’accès à l’ensemble de mes eBooks via un pass global sur le site, et ça ne semble pas servir beaucoup. Dans le même temps, la distribution de mes eBooks sur iTunes, Kindle, Kobo etc continue à bas bruit. Les deux branches de la lecture, numérique et imprimée, continuent de se tenir à distance l’une de l’autre. Je dis ça plus par étonnement.

| 8d |

Une autre façon de le formuler serait celle-ci : là où nous n’avons jamais pu conquérir pour le livre numérique la valeur symbolique attachée à l’objet imprimé (et à ses rituels, quand même bien ils nous semblent de plus en plus obsolètes au regard de la relation directe auteur-lecteur offerte par nos activités réseau : dédicaces, salons...), ce qui se passe d’incroyable pour moi avec Tiers Livre Editeur ne tient-il pas à ce que le livre imprimé, commandé depuis le site, incarne ce lien symbolique, et le désintérêt pour la version numérique tout simplement dans le fait que cette relation numérique vive passe par le site, les vidéos, les réseaux, et non pas l’eBook ?

| 9 |

Qualité de l’objet encore, alors comment. Oui c’est un travail spécialisé. Dans les maisons d’édition traditionnelles, cela se traduit par le cloisonnement des services. Mise au point du texte sur Word, avec relecture éditeur et correcteur, puis transfert au service fab qui compose sur InDesign et renvoie le PDF pour correction d’épreuves. J’ai la chance d’être des 2 côtés de la barrière : dès 1982, à Minuit, beaucoup appris de Jean de Capdenac, le chef compo historique de la maison (Jérôme Lindon venait aussi de cette histoire-là). En 2007-2008, je lance une collection au Seuil qui me fait énormément apprendre, même si les turbulences du Seuil à l’époque Jambar y mettront terme (et aussi que je n’arrivais à mettre en place les rouages qui me semblaient les plus urgents, de convergence numérique). Lorsque nous lançons « publie papier », Hachette nous demande pour entrer un catalogue de 50 titres, ce sera un été fou et épuisant, mais au moins je parlerai l’InDesign courant. Depuis 3 ans, dans mon école d’arts, tous les étudiants pratiquent le studio édition et la question du support (tous les supports) n’est jamais séparée de l’écriture même. Donc pas d’illusion : la maîtrise des outils de compo et typo n’est pas plus aujourd’hui un impératif pour l’auteur qu’elle l’était il y a 30 ans. Sinon que cette interrelation est aussi en elle-même une histoire, depuis les placards intermédiaires de Balzac, les dactylogrammes de Proust. Et que nous savons, pas seulement depuis Cendrars ou Mallarmé, en quoi le vocabulaire compo/typo interagit avec l’écriture même. Sur le web, c’est clair : support, format, attention, temps de lecture, rapport images, mise en page « liquide » (qui se reforme selon le « device » utilisé) sont des éléments qui – en eux-mêmes – contribuent à la genèse autre du récit. Il n’y a pas de musicien aujourd’hui qui ne sache se servir d’un Zoom et de ProTools, ou de Live ou Max/MSP, et pourtant ça ne concerne pas la musique en tant que telle, ni l’instrument ni les gammes ni la sueur sur la scène. Il est sûr que l’éviction de ces questions, non pas seulement par presse littéraire, mais dans la dichotomie en usage par exemple à l’université (lettres d’un côté, métiers du livre de l’autre), est de plus en plus obsolète : oui, l’autonomie de l’auteur par rapport à ses outils est un critère de l’écriture même.

| 9a |

Ce n’est pas un détour, c’est la nécessité de penser en écosystème. Le changement d’équilibre côté impression déplace en amont la conception graphique des livres et nos outils pour y procéder. C’est une question plus vaste de culture numérique. Je suis souvent confronté à des étudiants qui n’ont même pas de traitement de texte sur leur ordinateur – on s’envoie des mails à soi-même, on utilise les calepins ou l’utilitaire TextEdit. Ce n’est pas une question à traiter dans l’absolu : là, depuis 2heures, je rédige et construis ce billet sur Ulysses, qui n’est pas un traitement de texte, et ne crée par de fichier texte qui serait associé à ce travail. L’absence de logiciels traitement de texte surles ordinateurs de mes étudiants école d’arts n’implique pas qu’ils ne manipulent pas en même temps des logiciels spécialisés complexes, ProTools, Première ou FinalCut, Unity ou Processing et bien d’autres, notamment les Adobe : Photoshop, LightRoom, Illustrator ou bien sûr InDesign. Ce qu’il y a à penser, parallèlement au contenu, c’est comment il se recode selon les différents supports (je fais exprès, l’erreur). Le vocabulaire des css, des métadonnées, des paquets et des nuages. Mais qu’il soit relié au plus personnel de la correspondance, du journal, de la note, de la même façon qu’on désapprend à séparer image fixe et animée. Et savoir qu’il y a là-dedans de l’écologique, de l’économique, du politique. On est encore à l’aube, on a tout à faire. Lisez donc Theory de Kenneth Goldsmith.

| 9b |

Ce qui a très discrètement mais radicalement basculé, c’est comment Microsoft a littéralement phagocyté, dans Word 2016, les fonctions de compo jusqu’ici réservées à InDesign. C’est même hallucinant qu’Adobe n’ai pas fait de ce rapt un scandale mondial. Pareil, les fonctions de mise à jour des styles, si génialement inventées par Pages en 2009, elles sont dans la boîte styles de Word, alors qu’Apple laisse moisir Pages depuis pas loin de 4 ans sans y toucher. Si Word ne peut pas concurrencer InDesign pour une mise en page complexe, on peut désormais se passer complètement d’InDesign pour un livre de littérature. L’économie même dans le processus éditorial d’une maison d’édition peut en être lourdement affecté. Pour la plupart des maisons littéraires, la signature graphique est ce qui se répète de titre à titre à travers une maquette-maître. Avec Word 2016, on peut sans problème sédimenter une telle maquette qui permet, dès qu’on y a coulé le texte importé, de bénéficier de toute la mise au point accumulée par la collection. Cela ne dispense pas du savoir typo : de livre à livre, rien ne sera jamais exactement pareil, mais cette adéquation entre l’oeil et la main, qui signe les grands maquettistes, restait aussi une phase manuelle sur InDesign. Pour ma part, en 6 mois et 25 titres, j’ai appris sur ces questions beaucoup plus que je ne supposais possible d’apprendre. Mais c’est indissolublement lié à ce qui s’est passé pour moi cette année : au lieu de figer le texte pour le passer en InDesign, le conserver jusqu’au livre même dans la ductilité du traitement de texte et, inversement, apprendre à utiliser en permanence son traitement de texte depuis les réglages de la maquette qui sert de matrice à l’ensemble des livres – en quoi l’écriture directement « au format » décale la narration même.

| 9c |

Retour ou rappel : l’urgence à concevoir enseignement et transmission de cette culture numérique, et des invariants du langage numérique, qu’il s’agisse de compo print ou web, de métadonnées, de décorticage des outils. J’admire le travail fait à l’UdeM par l’équipe « écritures numériques », ici en France on balbutie, tout est bridé par l’arrogance et l’hostilité. Retour ou rappel : que la question pourles auteurs n’est pas une institutionnalisation des formations (elles sont des pompes à fric détournant les prélèvements obligatoires, c’est un des micro-scandales du « métier »), mais le déclic intérieur d’une appropriation personnelle des outils. Tout est sur le web, mais pourquoi chercher, si vous estimez que c’est à votre éditeur de faire le boulot, à la presse littéraire de faire le boulot etc, et vous peinard sur le canap’ à écrire votre histoire. Et pourtant on est encore massivement là.

| 10 |

Les questions de fabrication et de diffusion. Je ne sais pas où en est Hachette dans sa politique d’accès aux éditeurs extérieurs, donc je parle sans éléments. Côté Editis la chaîne POD a été lancée en septembre à Malesherbes, et ouverte au Seuil, puisque la politique de bradage du groupe La Martinière, qui a révolté tout le personnel du Seuil, a commencé par le geste symbolique de saborder l’outil de diffusion, Volumen, fondu avec celui d’Editis, 2ème conglomérat d’édition derrière Hachette, et propriété d’un groupe espagnol – et nous, auteurs Seuil (enfin, pas nous, mais ce qu’il y a de nous dans nos livres dont le Seuil a acquis par contrat la propriété jusqu’à 70 ans post-mortem) à qui on va être vendu, et qu’est-ce qu’on a à voir avec ce conglomérat pour livres de supermarché ? S’il s’agit encore d’un autre prestataire, le principe confirme celui de Hachette : possibilité de tirages à l’unité mais aussi de micro-tirages tampon allant jusqu’à 3000 exemplaires, et 70% du catalogue transférable du traditionnel au POD sans aucune différence perceptible. Gallimard sur ce coup est à la traîne, mais je suppose que d’ici 2 ans ils auront aussi leur chaîne POD. Si Hachette a complètement réussi pour l’intégration de la chaîne POD dans sa fab globale, l’appropriation de l’outil pour la création est restée totalement lettre morte, à peu près comme l’appropriation du livre numérique ou des usages réseaux dans leurs équipes éditoriales. Est-ce que c’est notre chance, puisque si discussions en cours ailleurs, jamais vu tenter ces expériences : chance oui, parce que ça a conduit un certain nombre d’entre nous à se lancer en solo, ou en team d’auteurs.

| 10a |

Que la conception et la fabrication d’un livre, pas moins que celle d’un film ou d’un disque, suppose la convergence collective de spécialités irréductibles, je ne vais surtout pas aller contre. Si j’ai décidé, après 15 ans d’expériences collectives dans le web, une aventure en solo où les couvs (je progresse doucement), la correction (impossible d’y arriver sans appui extérieur), la mise en page, le calibrage fab je m’en charge et j’essaye d’apprendre, je n’en fais surtout pas un modèle exportable. C’est l’assemblage de ces compétences collectives qui signe le processus qu’on dit édition, et que matérialisent les 1200 maisons d’éditions recensées en France (enfin, 4 qui font 80% du chiffre, et 1000 qui font 5%). Mais le déplacement d’équilibre, comme pour la production de film, rend le jeu beaucoup plus souple et poreux.

| 10b |

Tout est ouvert dans les schémas de diffusion. Pour Hachette/Maurepas, les métadonnées sont inscrites dans la base générale du groupe, et les livres POD de chacune des maisons du groupe comme des maisons distribuées peuvent donc être directement commandés depuis les librairies via la base Electre et Dilicom. Si on dépose chez CreateSpace, il en va de même aux US via Ingram, rendant possible la commande libraire (le même Ingram qui vient de manger tout cru le groupe Lightning Source prestataire de Hachette pour le POD). Par contre, Amazon est loin d’avoir mis toutes ses billes encore dans l’expérience POD : même pas d’équipe française. Il est à supposer que le jour où ce sera en place, leur première tâche sera l’interfaçage avec Dilicom, qui ouvrira à des catalogues comme Tiers Livre Editeur l’accès depuis les libraires. En attendant, on peut toujours prendre un « ticket » Dilicom (300€, c’est pas inaccessible) et devient totalement invisible que le livre que vous achetez chez votre libraire ait été fabriqué et distribué par CreateSpace. Pour moi ce n’est pas une priorité : je souhaite que ces livres, qui incluent une telle part de moi-même, ne soient plus des petits parallélépipèdes lancés dans la grande essoreuse à tout égaliser, mais restent une extension du rapport de confiance qu’établit ce site avec ses lecteurs, le prolonge et, en même temps, en tire sa possibilité de développement. La vente directe par le site me convient, mais c’est une extension qui désormais m’est nécessaire – quelle marque ou quelle empreinte qui va plus loin que le temps-écran ? Et quand bien même on vend ces ouvrages bien moins cher qu’un livre du circuit traditionnel, la part auteur est beaucoup plus digne.

| 10c |

Comme tous les outils neufs, il est modelable. Je le mesure tous les jours aux différences entre les plateformes LightningSource (Hachette) et CreateSpace (Amazon). Sur l’un loyer à l’année par titre déposé sur le serveur, hébergement libre sur l’autre. Calibrage ultra-précis demandé sur l’un, mise au point d’algos de reconfiguration sur l’autre : si votre PDF de couv présente des risques, ou erreur dans le millimétrage de la tranche, c’est automatiquement corrigé. Rançon : prévoir un bougé d’ajustement de 3 ou 4 mm, en particulier sur l’alignement vertical. Corollaire : tout est fait sur l’interface pour recourir à leurs services payants de finalisation, correction, design couv. Avantage CreateSpace pour la qualité globale encollage et matières. Si vous voulez corriger votre livre imprimé, il disparaît instantanément de la vente, s’affiche comme indisponible, vous rechargez votre nouveau PDF et 10h plus tard la version neuve est dispo, plus une latence de 48h pour que le nouveau fichier soit basculé sur les unités d’impression. Tout ça c’est les broutilles qu’on apprend à échanger entre nous, et qu’on expérimente pragmatiquement. Après tout, peu importe : ce qui est incroyable, c’est qu’on puisse le tester et s’y former en direct. Pas possible de contourner l’artisanat, à vous de savoir si vous aimez ça. Mais surtout : l’accès direct offert à l’auteur d’un processus industriel là où il est le plus techniquement accompli, avec effet immédiat sur accès physique aux livres.

| 11 |

Si le Print On Demand est devenu invisible, sa brève période d’existence permet quand même de matérialiser l’irréductible : ce qui est en cause, c’est une pensée numérique de l’édition. Le POD n’est pas un procédé de fabrication du livre, il est la pensée numérique du livre (que nous avons forgée, bon gré mal gré, y laissant des plumes, dans nos 10 ans de bagarre livre numérique) devenue l’ensemble de l’écosystème livre. Ce que nous avons provisoirement nommé Print On Demand, c’est qu’enfin la pensée numérique joignait l’écriture, la compo, la fab, la distribution et l’interactivité lecteur.

| 11a |

Je me souviens …. je me souviens de comment nous avons lutté pour une spécificité française des métadonnées : dans une grande librairie, compter 2200 intitulés de rayonnages. La base française utilisée par les éditeurs il y a encore 5 ans en comptait 160 : à quoi bon plus, puisque les libraires faisaient le tri et rangeaient, que l’acheteur en se déplaçant physiquement dans la librairie évaluait à mesure l’organigramme. On a alerté tant qu’on a pu, on se moquait de nous. Résultat, l’adoption de BISAC (Book International Standard and Communications) quels que soient votre langue et votre pays : si vous choisissez « révolution » c’est forcément la révolution américaine. Si votre livre de poésie n’est ni américain ni asiatique, il vous restera « poésie continentale » pour l’étiquette. Plus de catégorie pour la religion que pour la fiction, pour les animaux domestiques que pour les essais. L’aveuglement de l’édition traditionnelle, plus forte pour son lobbying sur l’argent public, se retourne en démission intellectuelle. Alors oui, les algorithmes de recommandation prennent le dessus, et Amazon y est maître : mais c’est de leur faute, si on leur a cédé le terrain tout prêt ? La différence pour moi entre CreateSpace et Hachette, c’est qu’au moins je peux convoquer ces algos à mon propre usage, si ce que je propose est ulra-pointu et concerne 30 lecteurs, au moins cela les rejoindra.

| 12 |

Des questions juridiques à foison. Par exemple, dans Tiers Livre Editeur, j’ai repris des titres qui font partie de ma chair et de ma vie, mais que leur 1er éditeur avait laissé tomber. Limite (Minuit, 1985), Un fait divers (Minuit, 1994), C’était toute une vie (Verdier, 1995) en sont les premiers exemples. Mais comment obtenir de ces mêmes éditeurs que je reprenne les droits d’autres titres qui dorment littéralement chez eux, auxquels ils n’accordent plus aucune attention ? (Par exemple, si Dylan a eu le prix Nobel, vous croyez que j’aurais eu un seul mail ou coup de fil d’Albin-Michel, ou concertation concernant mon essai paru chez eux ?) Pour reprendre aujourd’hui les droits d’un ouvrage, on doit faire simplement constater son indisponibilité. Mais un livre en Print On Demand est éternellement disponible, quand bien même l’éditeur ne s’en occupe absolument plus. On est pris dans une ambiguïté : soit faire apparaître dans le contrat auteur/éditeur une clause, par exemple que l’auteur ait le droit de reprendre ses droits si le livre se diffuse à moins de 50 exemplaires par an (ça suffirait pour tout revivifier), soit faire cesser une bonne fois pour toutes la dérogation au contrat commercial qui en droit français (ça ne concerne aucun de nos voisins, et encore moins US/CA) permet d’aligner la durée du contrat sur la durée de la propriété intellectuelle. Amis auteurs, je vous en conjure : signez, mais pour 10 ans, demandez à ce que la clause soit dûment inscrite. Comme les idées ne vont jamais très vite dans l’industrie du livre, ils en sont à examiner comment l’impression POD (qui pourrait permettre aussi une part auteur bien moins congrue) peut figurer dans le contrat : mais vous n’avez pas compris que, si c’est les mêmes machines, la frontière POD ou traditionnel est déjà supprimée ?

| 12a |

Questions juridiques moins essentielles. La lourdeur du dépôt légal : 4 exemplaires à déposer dans les bunkers normands de la BNF. Mais pour quoi faire ? Qu’ils nous demandent un PDF pourquoi pas. Si c’est en POD, ce serait à moi de financer ces impressions et les expédier ? J’utilise tout simplement l’ISBN automatique de CreateSpace, qu’on s’adresse à Seattle pour le reste. Les prélèvements parasites de tous ces organismes qu’a multipliés la bureaucratie franchouillarde, et qui m’ont mis à genoux quand j’ai lancé publie.net ? La cagnotte que me verse mensuellement CreateSpace pour mes ventes de livre sert au matériel, aux factures téléphone et serveur, et même pas besoin de passer par des versements droits d’auteur – est-ce ma faute si moi-même et pas mal de centaines de mes semblables on a été réduit en 10 ans, de notre petit artisanat d’auteurs libres, à une économie de survie ? Les questions d’archive ne me sont pas essentielles : m’intéresserait beaucoup plus qu’OVH, mon hébergeur, propose une sorte d’assurance pour maintenir passivement le site 5 ou 10 ans en cas de décès, mais le dossier n’avance pas. Paradoxalement, tout ça étant automatisé, les ventes Tiers Livre Editeur pourront rémunérer automatiquement l’hébergement OVH même si je ne suis plus là pour m’en occuper, vous me direz combien de décennies ça aura tenu. D’autre part, depuis le décret de 1995, la BNF a le droit de puiser ce qu’elle veut dans nos sites, le dépôt légal web vient de fêter ses 20 ans, et ça remet les pendules à l’heure : ce ne sont pas les livres imprimés qui comptent, c’est le site, dont ils ne sont que les fruits de saison ou produits dérivés.

| 13 |

Je fais le point pour moi, et j’aurai sans doute d’autres questions à rajouter. Pour moi, cette création de Tiers Livre Editeur, et le plaisir à lancer des livres de qualité, obéit à une logique globale. Elle s’est décidée par étapes. Ainsi mon livre Fictions du corps, accepté puis rejeté par Verdier pas d’accord avec mes options web, puis magnifiquement édité (avec des lavis de Philippe Cognée en sus) par François-Marie Deyrolle à l’Atelier Contemporain. Est-ce qu’aujourd’hui je ne le ferais pas moi-même ? À mesure que François-Marie avançait dans la réalisation, je découvrais combien inconsciemment mon site et mes livres numériques avaient construit en moi ce souhait d’une conception organique de mon travail – ne jamais plus accepter de supporter ou ravaler un refus d’éditeur, pourquoi j’avais perdu autant de temps ? Editer mon Conversations avec Keith Richards a été une thérapie formidable. Parce que nous n’obéissons pas aux mêmes règles. J’étais très heureux de lancer avec Points cette collection Lovecraft au Seuil, dans l’idée de petis livres « cheap », vendus 6 euros maximum (et moi 4% de ces 6 euros, comptez…). Deux autres paraissent en mars, et l’équipe Points fait un super boulot – mais quand vous passez 4 mois dans Montagnes de la folie pour pas un article de presse, et retrouver vos bouquins dans les rayons fantaisie des Relay de gare, je ne suis pas fier. L’autre élément, c’était le fabuleux Commonplace Book : réaction de l’éditeur, « Mais on ne peut pas le sortir, les gens ne connaissent pas ». Ben oui, mais justement ? J’avais même été le proposer à Corti. Alors voilà, je me suis fait moi-même l’éditeur, et la collec a commencé. Autre discussion, en juin dernier, concernait éventuelle réécriture de Tous les mots sont adultes, devenu une sorte de classique des ateliers d’écriture. Je reçois finalement une proposition d’à-valoir pour ce travail, je tombe des nues. Bien non, Tiers Livre Editeur je m’y accrocherai avec les dents, et j’espère bien qu’en juin paraîtra un premier tome d’exercices d’atelier, mais dans une vision neuve, avec articulation vidéo par exemple.

| 13a |

Une autre question serait d’ouvrir mon catalogue à des auteurs amis. La lourdeur juridique ça s’affronte, la bureaucratie aussi. Le changement symbolique qu’induit la relation auteur éditeur, je sais comment dans les derniers temps de publie.net ça m’a littéralement démoli, jusqu’au burn-out. En revanche, élaborer une maquette, gérer les métadonnées, installer la diffusion, en 6 mois j’ai énormément appris, et j’ai pu apprendre grâce au parcours accumulé les 5 années précédentes, dans le livre numérique et dans l’expérience POD « publie papier ». Pourquoi pas travailler en « marque blanche », proposer aux auteurs qui le souhaitent la mise en place de leurs livres, avec par exemple une commission de 25% sur la marge, mais pas sous forme de droits d’auteur ni contrat d’édition, juste une refacturation commerciale des ventes de l’objet sur CreateSpace ? Ça va faire grincer des dents, mais je suis dans la conviction profonde qu’il faut désormais séparer la propriété intellectuelle de la rémunération liée à nos différents objets artistiques mis en circulation, livres, films, audio, et même les stages, lectures, ateliers.

| 13b |

Et que ce qui pourrait se jouer, dans la mutation technique enfin mise en route de l’imprimerie, jamais vue depuis son émergence industrielle aux temps balzaciens, une possibilité neuve pour l’auteur de s’émanciper ? La question de l’auteur et de l’éditeur n’a jamais été appréhendée de façon séparée – c’est ce tenseur entre deux éléments d’un binôme qu’il s’agit de reprendre : parce que le système actuel ne peut plus engendrer qu’une paupérisation en impasse, et que chacun de nous a inventé déjà son issue de secours. C’est depuis le fond de ces issues de secours que nous reprenons nos livres, et en réinstallons nous-mêmes l’existence, de façon libre et indépendante.

| 13c |

Par exemple, c’est bête à dire, mais l’édition traditionnelle arrête ses comptes au 31 décembre, et vous rémunère en juin ou octobre. Eux, leurs ordis ils ne leur donnent pas leurs comptes tous les jours ? Cet anachronisme est devenu mépris affiché, arrogant. En publiant moi-même mes livres, je suis payé chaque fin de mois des livres du mois d’avant (chez Hachette, pour « publie papier », c’était à 3 mois). Est-ce que le boulevard laissé actuellement aux grands opérateurs comme Amazon peut être dissocié de ces pratiques totalement aveuglées, là où 3 scripts informatiques nous permettraient chez nos éditeurs un relevé mensuel et les droits afférents ?

| 14 et fin |

On est fin décembre. L’aventure Tiers Livre Editeur a commencé pour moi fin juin. Six mois, 25 titres, et déjà une part conséquente de ma vie : une harmonie entre mon travail, mon site, la parole improvisée (les vidéos), l’enseignement qui compte de plus en plus (mais ça va s’arrêter dans 2 ans, limite d’âge oblige, à moins que Montréal… dites, les copains, juste un semestre par an, 2 ans de plus ?), et ce rapport à l’intime que supposent les livres, justement parce qu’on a fait suffisamment en profondeur le travail… Je voulais juste dire merci à vous tous, qui avez eu cette curiosité d’en commander au moins un, certains plus… C’est le dernier volet de la bascule : on ne peut compter que sur nous-mêmes, mais, si on le fait, on est assez nombreux pour que ça prenne sens.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 21 décembre 2016 et dernière modification le 15 septembre 2018

merci aux 18420 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page