"A l’heure où la tendresse nous est un tremblement" : quand le conte déborde dans le monde réel et qu’il devient un film sans rien éviter du désastre qu’il porte

Le Goncourt à Claro ? Parce que vous y avez cru ? Ô pauvre pays... Sait-on, avec un petit coup de magicien d’Oz... Sauf si vous décidez vous-même de le lire comme si.

note du 20 septembre 2010

Juste pour dire, à un mois de sa mise en vente, que CosmoZ est partout en librairie, et pas mal de le redire aujourd’hui, tandis que Claro s’égare à analyser et commenter les best-sellers en cours, voir Le clavier cannibale du jour...

article mis en ligne le 21 juillet 2010

Soit pour commencer ce magnifique poème de T.S. Eliot, version Claro traducteur (CosmoZ, p 447) :

Et peuplée de cactus

Ici les images de pierre

Se dressent pour mieux entendre

Les plaintes de cette main défunte

À la lueur qui meurt d’une étoile fanée

Est-ce ainsi

Dans l’autre royaume des morts

Quand on va, seul

À l’heure où la tendresse

Nous est un tremblement

Quand nos lèvres avides

Égrènent des prières aux pierres brisées

Soit maintenant une image et une date (1939) :

Soit maintenant l’extrait suivant (droit de lire à haute voix, c’est un film muet) :

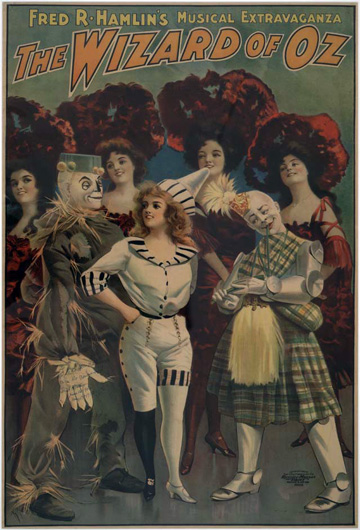

Déjà, au théâtre, on nageait en plein déluge, et ce depuis que le comédien John Laughlin s’était fait passer pour moi en 1910 sur la scène du Grand Opera House à Chicago, dans une production affligeante où Toto avait été remplacé par une vache répondant au nom d’Imogene. Baum était pourtant aux commandes, et Denskow, l’illustrateur fou, s’occupait des costumes, il y avait pléthore de chansons, on était vraiment dans la veine de Gilbert & Sullivan, et à l’époque ce genre de fantaisie portait le nom délicieux d’extravaganza – extravagance musicale ! Mais hélas le vaudeville vaut pour tous les serments d’amour pour ce qui est de la longévité, son seul destin est de ternir et de décliner jusqu’à ce qu’on puisse l’embouteiller tel un rire fané, c’est de la violette en poudre. Les fosses d’orchestre se sont vidées et de la boue s’est déversée dedans, on a rajouté des éclairs, des effets sonores assourdissants, transposé les scènes quelque part en Europe, et tous les figurants se sont retrouvés embringués dans un phénoménal casse-pipe : Baum-baum ! Qui est là ? Mars ? Oui, mais pas le lièvre : le dieu.

© Claro, CosmoZ, Actes Sud, sept 2010.

Entracte...

Qui de nous pour échapper à la fatalité qu’impose à la littérature l’histoire toute neuve du cinéma ? Bien sûr, chacun à des distances différentes, et d’aucuns plus exposés que d’autres. Voir Koltès et ses séances de ciné Kung-Fu, voir le Limier de Mankiewicz dans Cinéma de Tanguy Viel. Le cinéma n’est pas indemne de la réciproque : qui a vu Proust et Kafka danser ensemble dans Ginger et Fred de Fellini le sait. Cela pour nous rassurer : il est dans la littérature une échappée secrète que le cinéma, même s’il rassemble la totalité du réel en représentation, ne pourra rejoindre.

Captant le monde dans une représentation complète, le cinéma n’a de cesse pourtant d’y échapper : dans Rose pourpre du Caire, à laquelle si souvent on pense en lisant le CosmoZ de Claro, les personnages de Woody Allen sortent de l’écran et s’en vont dans la ville.

Oz... Un roman. 1900, changement de siècle. Américain. L’Amérique qui n’a d’origine et fondation (pour sa fraction blanche qui s’imaginait dominer toute sa nouvelle étendue) que dans nos mythes et contes d’Europe : Grimm et Peter Pan, européens. Alice, Perrault et tout ce qu’absorbe Walt Disney pour ses longs métrages de Noël : européens. Oz est une sorte de revanche : s’approprier le conte, ses figures, sa capacité d’allégorie, sa part irréductible d’enchantement, pour en faire un Made in America. Ça n’enlève rien à comment nous lisons l’épouvantail et l’homme-quincaillerie. Mais, parce que l’héroïne est née au Kansas, part du Kansas, nous ne lirons jamais Oz comme les gosses de l’Amérique blanche l’ont pris pour eux tout entier.

Est-ce que ça veut dire, dans la langue française, que ce livre ne pouvait être écrit que par un qui porte en lui plus d’exil que nous-mêmes ? Non, parce que notre vieux pays est de trop longtemps fait de toutes ces routes, tous ces noms. En supprimant même son prénom, quand il se fait auteur, Christophe Claro nous interdit même d’aller voir par là. N’empêche que c’est bien ce déracinement préalable qui lui permet de se saisir des personnages du Magicien d’Oz et de les expédier sur les routes du monde.

On n’est pas dans le conte du Magicien d’Oz, on n’est pas dans l’histoire du XXème siècle faite brutalement allégorie. Claro n’a pas raconté encore d’où lui est venue cette intuition : un livre peut démarrer ainsi, même un gros livre, ce roman de 500 pages serrées – non pas les personnages du conte qui s’en vont sur les routes, comme les héros de la chevalerie du Quichotte, pas bien loin non plus dans l’idée, mais les acteurs qui ont interprété toutes les versions successives des adaptations d’Oz.

On ne demande pas à Claro de se justifier, mais l’astuce de forme, ce qui donne l’ébranlement, c’est bien dans ce renversement : voilà, ces acteurs de seconde zone, ces Américains moyens, devenus saltimbanques à New York ou Los Angeles dans l’espoir d’entrer dans la mythologie du film, happés par les dizaines d’adaptations d’Oz, ne disent que la puissance de ce mythe dans l’Amérique moyenne, et leur ouvrent l’histoire. Claro les prend à rebrousse-poil : foule fantôme qui nous croise, ils vont vers le film, l’auteur qui reconstitue toute l’histoire de la réception d’Oz, et son impossible passage au film, parce qu’un conte c’est d’abord littérature, voit monter derrière eux – comme si tourner le dos à l’écran faisait du monde entier un film –, l’histoire lourde de cinquante ans du monde, le monde justement qui nous fait naître, ceux de la génération de Claro et moi-même, pour qui Dorothy fut d’abord celle de la machine colorée dressée par Warner contre l’empire Disney ?

Est-ce qu’il fallait un connaisseur précis de l’Amérique, un traducteur aguerri aux sentes de Selby ou Pynchon ? Claro, lorsqu’il traduit l’Amérique, convoque plus Artaud que le dictionnaire Oxford. Peut-être justement qu’il traduit avec ce monde et ces villes aperçues en arrière (je me souviens l’an passé de photographies de Chicago, qu’il installait sur le web, sans rien savoir de son chantier CosmoZ : ou bien c’est à Chicago qu’il en a eu l’intuition ?), et que c’est ainsi que la langue de Selby et Pynchon se refait dans la nôtre ?

C’est cela qui est difficile, quand un livre neuf apparaît : on y projette ce qu’on sait de l’auteur, mais on ne sait rien de l’auteur – puisque ce sont ces livres accumulés qui l’auront constitué, au bout du compte, et que le reste sera soufflé comme par la tempête de vent sur le Kansas, dont nous naît Oz. Et si Claro avait inventé un nom d’auteur inconnu, et y avait placé la mention fictive traduit de l’Américain par Claro, on le lirait comment, CosmoZ ?

Parce que moi je l’ai oublié, Claro, lisant CosmoZ. Il nous déboule dans les pattes, à intervalles réguliers, des aventures-temps, on appelle ça encore des livres parce qu’ils sont aventures-langue, des objets qui captent une part inédite du monde. Ici, en retournant comme un gant la représentation même, ce par quoi le monde se fait film, on met à l’envers l’histoire des films et c’est le monde qui surgit, Charlie Chaplin comme le dictateur qui fit Auschwitz. L’idée géniale, ici, c’est que ça n’aurait marché avec aucun film, sauf des films ratés, les films qui échouent dans la transcription d’un mythe né du vent, une tempête sur le Kansas, et le mot magicien, et les deux lettres Oz. Le fait que l’adaptation de Victor Fleming, pas la première, pas la dernière, mais celle avec Judy Garland, sorte en 1939, comme en surplomb de la catastrophe du monde, c’est cela qui provoque, à 70 ans de distance, l’entreprise CosmoZ ?

On a hâte que vous découvriez ça fin août. (Photo du haut et vidéo : Jessie May Walsh dans A patchwork girl of Oz, 1914.)

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 21 juillet 2010 et dernière modification le 4 novembre 2010

merci aux 4753 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page