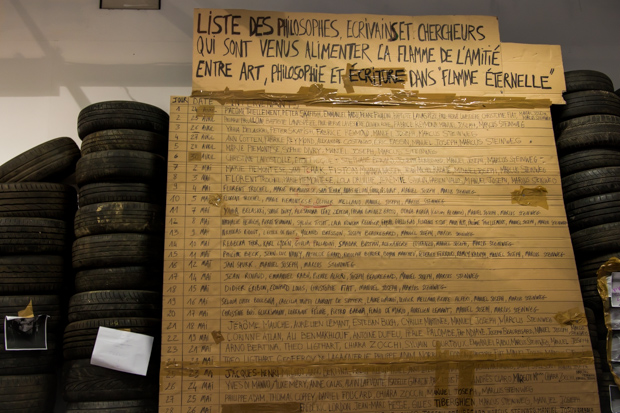

hommage Koltès prononcé pour le feu de sa "Flamme éternelle" au Palais de Tokyo

– le site flamme éternelle, très beau boulot de mise à jour quotidienne

– des pneus, des montagnes et du destin artistique, quelques souvenirs d’art et de pneus

– et si vous pouvez passer Palais de Tokyo (métro Iéna ou Troca, c’est gratuit), j’y serai à nouveau le jeudi 12 juin prochain, à 18h, brève perf sur une nouvelle version de Peur, on peut se voir au bar avant ou après...

L’immense sous-sol de béton du Palais de Tokyo est une sorte de serpent de mer récurrent. Il n’a pas le prestige ni la verrière du Grand-Palais pour supporter des oeuvres comme accrochées au ciel, même si c’est la pesanteur de Richard Serra. Beaubourg les revendiquait pour ses collections d’oeuvres modernes de grand format, qui en attendant restent invisibles. Et on se dit aussi que la collection du FNAC (Fonds national d’art contemporain) au lieu d’être cloîtré dans son silo de trois étages interdit sous la dalle de la Défense respirerait mieux ici.

En attendant, les grapheurs s’y frayaient leurs accès secrets, tout comme pour les catacombes, et maintenant que le Musée d’art moderne de la ville de Paris s’est réapproprié l’espace, on a sanctuarisé (patrimonialisé ?) certains de leurs couloirs repeints lors des rendez-vous clandestins.

Quand on arrive au Palais de Tokyo, métro Iéna ou Troca, on a le choix entre prendre un billet – le fabuleux Hiroshi Sugimoto, depuis bien longtemps un de mes photographes fétiches –, ou se laisser happer par le sous-sol, c’est gratuit, commencent les empilements de pneus, commence l’odeur des pneus, c’est Flamme éternelle du suisse Thomas Hirschhorn.

Sans doute ça le premier défi : comment s’approprier un tel gigantisme, et se l’approprier en entier.

La question du tas, des formes par empilement arbitraire et malléable, est une constante depuis les années 70. Ici l’unité proliférante se fait à bon marché : sponsoring d’une entreprise de recyclage de pneus. Alors ils sont là par milliers. Et jamais deux tailles pareilles, jamais deux usures pareilles, jamais deux recompositions pareilles.

Ils escaladent les murs, fondent les espaces, recomposent des couloirs, grottes, labyrinthes. Surtout, ils deviennent surface universelle et polymorphe d’écriture. Hirschhorn a fait se fondre tout le reste : fauteuils tables, ordis et imprimantes mis à disposition du public, signalétique, tout est avalé par le marron uniforme et cheap du scotch d’emballage.

Je ne sais pas à quoi ressemblait Flamme éternelle le premier jour, j’ai pris l’affaire en marche. Il y a dans la caverne déployée des points structuraux fixes : longues tables ou écrire, peindre, coller. Atelier presque à l’air libre (face verrières sur Paris) où affronter par découpage un autre matériau cheap, d’immenses blocs de polystyrène fourni à volonté. Il y a au centre un bar et ses tables, et le zinc même y est devenu planche d’écriture. Un autre point fixe c’est le journal édité ici quotidiennement. Il y a les deux brûleurs avec cette sourde flamme changeante et puissante.

Qu’on se promène : chacun est livré à soi-même. On s’isole, on se planque, on bosse ou simplement on lit, réfléchit ou s’amuse. Il y a le droit de tout. Rien qui craint. On a l’impression qu’on ne voit pas le monde, et puis, n’importe où qu’on regarde, on découvre une tête. Bizarre aussi les pompiers et vigiles, probablement imposés par l’institution, mais qui, faute d’oeuvre à protéger, ont compris que la curiosité c’était les gens accueillis. Alors ils s’installent dans les lectures, pensifs, esquissent un sourire à la troisième fois qu’on les recroise.

L’idée d’un espace devenu écriture, proclamation, page, elle est partout dans l’histoire, elle a des crêtes : les tags de mai 68 et ce qu’était devenue la Sorbonne un exemple entre mille, je suppose que Hirschhorn y a pensé. Mais le mur de Berlin ou les squats de Kreuzbeg c’était ça aussi. Et ça aussi le petit recoin fanzine à City Lights de San Francisco.

On est dans un monde qui ne peut plus avoir confiance dans ce qu’est devenu sa politique, comment elle reconduit ceux qui s’en accaparent la charge, et n’osent plus lever le petit doigt contre l’immensité de la circulation du capital : 1,7 milliard d’euros de bénéfice net pour la BNP ce seul trimestre et précarité et chômage pour combien ? Je sais, c’est binaire. Seulement on en crève. C’est même littéralement qu’on en crève, et ça vaut pour pas mal de copains qu’on a fréquenté sur les galères de l’écriture ou de l’art.

C’est là que Thomas Hirschhorn a l’élégance ou le culot de détourner y compris l’invitation qui lui est faite par l’institution. C’est facile, de proclamer des slogans révolutionnaires ou humanistes dans le lieu protégé des grands musées. Et c’est cela qu’il annule.

À force de ces pneus, qui sont un monde symbolique. L’histoire du caoutchouc c’est notre histoire coloniale (relire L’équipée malaise d’Echenoz), la fabrication des pneus c’est comment Michelin vient de fermer à Tours son usine de 1200 personnes, et nous invite à donner des ateliers d’écriture aux quelques centaines de personnes qui n’ont plus rien à faire de leur vie et qu’on va payer deux ans à tolérer le ne rien faire moyennant quelques activités culturelles. Mais c’est Clermont-Ferrand transformé en ruine industrielle (le circuit d’essai au nord-est de la ville avec ses fausses routes et vrais virages, ou ce monument artistique en béton armé, immense arc-en-ciel inversé en béton armé d’avant-guerre d’où on lâchait de tout en haut les pneus sur la pente ronde d’un kilomètre de long pour voir s’ils filaient droit – je crois que désormais c’est classé, mais c’est la même architecture qu’ici au Palais de Tokyo). Les pneus, c’est l’histoire de nos crevaisons, de nos vacances et échappées, quelquefois (en tout cas pour moi je l’ai raconté ici), le symbole même de la route – voir Cortazar Les autonautes de la cosmoroute lorsque ça va jusqu’à la mort ou presque. On a tous ces jeux d’enfants avec vieux pneus, et même ceux transformés en balançoire sous un arbre. Mais qui s’est fait une fois, sur trottoir de Bombay, tailler des sandales dans un fond de pneu de camion où le petit homme accroupi a tracé à la craie le contour de votre pied, et qu’on aura roulé avec ça presque cinq ans durant sur la peau du monde, il n’entre pas sous l’accumulation des pneus comme en territoire ennemi.

Mais par ces slogans qu’il suspend comme inducteurs à l’écriture, ou la pensée, ou la rêverie, ou la révolte. Si Hirschhorn avait voulu proclamer, il se serait effondré. On ne fait pas de littérature avec des bons sentiments, l’art c’est pareil.

Leçon pour moi, qui aime tant pratiquer l’écriture du slogan en atelier d’écriture, par exemple à partir des Slogans de Maria Soudaïeva, traduits par Volodine. Les slogans de Soudaïeva-Volodine s’imbriquent par dérive folle, s’enfoncent dans le rêve, ils provoquent, s’égarent, et c’est pour cela qu’ils nous autorisent à écrire des slogans raisonnés. Hirschhorn a eu cette autre idée, un peu comme les fractionnements qu’on aime tant dans les montages de Rauschenberg : à ses slogans il manque une case. Un mot qui manque, et toute la critique et l’imagination s’empêtrent et s’engouffrent.

La liberté qu’on ressent dans cette immense cave aux 100 000 pneus, c’est cette suite de mots qui manquent qui l’autorise. Cela n’évacue pas les bulles de contradiction : on en est donc réduit là, qu’il faut un musée pour qu’un lieu de prise de parole politique dans la ville soit possible ? Hirschhorn passe, silencieux, méditatif – sa simplicité change des monstres sacrés qu’on croise d’ordinaire dans ces parages. On gamberge à son Adorno et aux utopies négatives, on aurait tant voulu que tout ce qui fait trace ici se hisse à la hauteur du projet – mais est-ce que ce fatras proliférant n’en est pas la condition même ? On y trouve toutes les langues d’Europe, l’allemand et l’anglais évidemment avec le français, un peu de japonais et de chinois ou coréen, mais pas vu d’arabe par exemple.

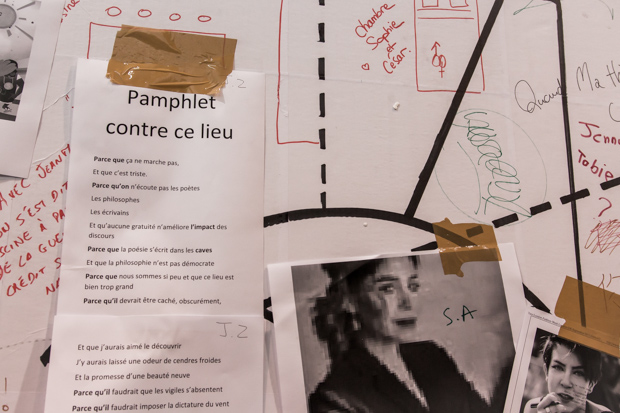

D’ailleurs, de ces slogans présentés dans leur manque et leur ouverture, est-ce que toute réponse qui tenterait de s’y écrire ne serait pas condamnée à manquer sa cible ? C’est la dislocation d’échelle qui va ici produire l’écriture : le plus bel hommage peut-être dans ce Pamphlet contre ce lieu que j’ai photographié ci-dessous.

Alors exposition d’une non-oeuvre ? Plutôt l’impression d’être l’oeuvre nous-mêmes.

À qui on parle, pour qui ? Thomas Hirschhorn, qui m’a invité avec je crois 80 autres auteurs, théoriciens, philosophes et autres bricoleurs, est là en permanence, il vient s’asseoir sur les chaises, il ne vous regarde pas forcément mais il y a son écoute. Si l’artiste est celui qui conçoit une telle idée, quand vous parlez et qu’il écoute on est déjà dans cette conception aussi – la parole compte.

Pas de consignes, à vous le lieu, et le temps. Une danseuse, ce jour-là, a choisit de lire 10 heures d’un livre. Parfois elle est presque seule (je ne l’ai jamais vue seule), parfois sans qu’on sache par quel rythme ou quelle écluse mystère tous les fauteuils se remplissent.

Quand Luz Gyalui, qui assiste Thomas Hirschhorn pour Flamme éternelle, m’a proposé de venir, j’ai pensé à Koltès, ce qui s’y écrit du même ordre, qui tient à la nuit, à la ville, à la précarité de nos paroles, et qu’il y a 25 ans exactement qu’il est mort – avril 1989. J’ai proposé de tenir, à voix haute et en impro, un hommage à Koltès.

« Parlez au feu », m’a dit Thomas Hirschhorn. On est à quelques mètres du brûleur. En usine, on règle le robinet d’oxygène du chalumeau oxy-acétylénique pour que la flamme soit droite et ait à son front un reflet presque bleu. Ici, c’est le son du gaz, dans ses infra-basses, qui devient une étrange pulsation. Je n’ai eu aucun mal à parler au feu.

Je parlais à tout ce que j’avais lu, dans les deux heures à explorer le lieu avant d’être là, devant le micro et la flamme, je parlais un peu à Koltès, et il y avait autour des visages amis, quelques inconnus de passage aussi, et le vigile que j’avais croisé plein de fois auparavant et qui du coup restait à écouter – et peut-être que Koltès lui il savait parler à tous ceux-là.

Je reviens le jeudi 12 juin, ce sera vers 18h : à mesure que ça buzze, qu’on sait qu’on peut entrer là, à 10 mètres du métro, sans rien payer et qu’on y trouve un des plus étranges bar éphémères que Paris est porté, qu’on y est au calme et qu’on ne vous demande rien, qu’on peut venir avec ses enfants et les laisser faire, et qu’ici on prend tout ce que vous aurez choisi d’ajouter à la page-caverne, j’ai demandé si je pouvais mettre un micro ras-du-sol juste à côté de ces infra-basses de la flamme, et lire vraiment, avec un autre micro, dans l’intérieur de ce bruit aléatoire et arbitraire.