bien plus qu’un livre dit jeunesse

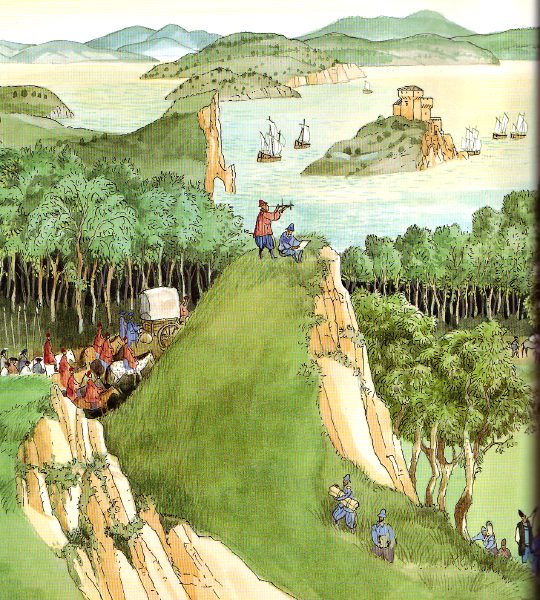

Des arpenteurs mesurent les distances parcourues, des horlogers comptent les heures écoulées aux sabliers, mais la Grande Ambassade avance, sans jamais se retourner, et c’est toujours au devant qu’elle envoie ses messagers.

Les éclaireurs et les guides ont un oeil dans le ciel et une main sur la carte. Ils ont beau remplir les coffres d’itinéraires soigneusement tracés, ils suivent tout aussi bien les pas d’un vagabond, les arabesques d’un vol d’étourneaux... La Grande Ambassade est ainsi : elle préfère les divagations du chemin aux lois de la ligne droite.

Trois pas dans le sable suffisent à la dérouter.François Place, Le Roi des Trois Orients, éditions Rue du Monde, 2006, accompagné d’une fresque sur rouleaux.

L’inquiétude qu’on avait, avec François Place, au sortir de son Atlas des Géographes d’Orbae, c’était comment il pourrait continuer. Les trois tomes que nous disions simplement L’Atlas ou Orbae, les six années de travail continu, la co-édition Gallimard-Casterman, c’était une somme dont nous savions où il avait puisé pour la constituer : récits de voyages de toutes époques et de toutes civilisations, Huk, Ruysbroek, les vieilles cartes et leurs façons étranges de représenter, ou de faire mémoire par le conte.

François Place dérangeait aussi le schéma même de l’illustration, puisque récit et images allaient d’un pas séparé, mais c’est l’image, rassemblée en fin d’histoire en une sorte de planche encyclopédique, donnait aux animaux, aux êtres, aux intrigues, leur illusion de réel.

On reconnaissait Michaux, Borges et quelques autres forgeurs de fantastique, mais cela faisait rêver dès l’âge collège.

Et c’est un long chemin qu’a accompli l’ami pour revenir à la fiction. En attendant, il illustrait l’anglais Morpurgo, il a produit un livre étonnant sur l’art du dessin chez le vieux peintre Hokusaï. Il a croisé son savoir faire, illustrant d’autres auteurs jeunesse, tandis que d’autres se saisissaient de ses textes.

Il nous revient aujourd’hui avec une nouvelle parabole, de l’ampleur symbolique des Derniers géants par quoi nous avons été si nombreux à découvrir son travail.

Une traversée d’un continent, avec les étapes initiatiques obligés, la révolte, la montagne, la mort, les échanges, l’obsession précise qu’on porte sur les questions de langue et de mémoire. Toutes les arcanes du texte sont prises à l’art traditionnel du conte, ou du récit de voyage. Aucune pour ne pas devenir un palimpseste sur le pouvoir, sur les rêves, et tout simplement l’homme.

le dessin définitif, j’ai passé trois mois et demi à monter tout ensemble comme une photo au bain de révélateur,

10 illustrations de 62 cm sur 20 de haut, à chaque fois travailler une illustration avec celle qui la précède et celle qui la suit, puis décaler, vers la suivante, et ainsi de suite, en rotation, d’abord pour les fonds lointains, puis un peu plus près, et nourrir au fur et à mesure ;

et impossible de "recommencer", il fallait que tout vienne en même temps, petit à petit.

Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on se connaît : (notre livre génétique : François Place illustrateur chez Casterman en 1994, réimprimé en version augmentée en 2000, Comment Pantagruel monta sur mer (le Quart Livre avec Topor, Ponti, Claveloux, Claverie, Innocenti et bien d’autres, épuisé et que j’aimerais tant reprendre, ou bien, à nouveau en duo, notre Voleurs de feu : vies singulières des poètes dont il me reste 5 ou 6 exemplaires ici, introuvable autrement.

Compléments :

– haut de page : François Place dans son atelier de Taverny, photo Claire Place.

– François Place sur site Ricochet

– François Place sur site Casterman

– A visiter aussi : un univers en noir et blanc, aucun point commun sauf la passion du trait et de l’humain, Pierre Place le fils et son blog des Inuits

– ci-dessous deux textes personnels écrits à propos de L’Atlas des géographes d’Orbae, l’un écrit en 1996, l’autre en 2000, mais je ne sais plus où ils avaient été publiés.

Quelques secrets d’Orbae

par François Bon, 2000

Six ans ont passé, et voilà sous nos yeux la totalité du voyage, trois tomes épais de L’Atlas des géographies d’Orbae, pour chaque lettre de l’alphabet une aventure à la fois fantastique et déplaçant les repères ordinaires du fantastique, rejoignant dès la source du livre les deux pans opposés du travail de François Place. Le travail documentaire du Livre des explorateurs, et le travail fictionnel du Dernier des Géants, les voilà fondus dans une seule genèse pour chaque histoire. Ainsi donc, la plus radicale des inventions de l’imaginaire convoque pour elle ce que les théoriciens du cinéma savent pour ce qui le sépare du roman : à l’origine de l’image est une expérience réelle. Ici, le réel, bien sûr c’est lui-même qui le construit, mais les planches sur quoi s’appuie l’invention ne l’illustrent pas, quelquefois à peine dialoguent-elles avec elle. L’Atlas construit sa propre illusion en présentant comme vrais, et documentés, les pays imaginaires qu’il nous déploie.

Il a d’autres astuces sous le crayon, François Place. Et, comme tout inventeur, n’en est sans doute pas conscient lui-même, ne les découvre peut-être lui-même que rétrospectivement, une fois l’histoire écrite et les dessins terminés. Par exemple que chacune des histoires s’appuie sur un dispositif, certes toujours renouvelé, mais qui a la permanence (qu’on regarde la première planche de chaque chapitre) d’être lui-même récit de découverte, de traversée, d’expédition, de transgression d’un rite établi. S’il y a des exceptions, comme à Nilandar, le vocabulaire (c’est ainsi qu’on vit paraître... il traversa le fleuve... un jeune homme entre secrètement...) reste le même pour les figures successives de la légende. Ainsi, pour chaque pays où on s’aventure, on ne connaîtra que ce que le narrateur en connaîtra lui-même au présent. Alors le sentiment d’inconnu, et sa présence littérale, est d’autant plus grande. Comme les planches documentaires, où se fonde notre illusion de réel, sont limitées par le territoire d’une seule double page, le récit ne sera qu’une incursion jamais totalisante dans une profusion réelle complexe, qui tiendra son épaisseur secrète, hors de nous. C’est cet art tout de résonance, qui faisait déjà la magie du monde infiniment emboîté des Mille et une Nuits, qui confère à L’Atlas sa puissance onirique.

Notre monde va vite, on le traverse tout entier en vingt heures d’avion, on en fait le tour en ballon dans les hauts vents d’au-dessus des nuages sans redescendre, et on peut quitter un aéroport à peu près n’importe où sans trop se perdre : les repères sont les mêmes, quand bien même on a le goût, une fois pour toute, de ces odeurs qui vous assaillent selon que l’avion vous porte en Afrique ou en Asie, ou qu’on est encore capable de s’émouvoir, un jour de pluie grise, dans un port breton, à tel vieux bateau de bois ignoré dont on sait qu’il a emmené autrefois un navigateur tout autour du monde en solitaire, et que le récit fit les rêves de votre jeunesse, en continuité directe avec le goût qu’on avait pour Moby Dick ou Jules Verne. Et dans notre monde qui va vite et partout se ressemble, lui, tous ces six ans, était à sa table et passait d’une légende à une autre. C’est un dépôt de temps, un de ces puits à bitume comme en explorent les archéologues, mais ce qu’il y a dans ce dépôt de temps, ce n’est pas seulement le trésor technique et les heures minutieuses de François Place, c’est comme parcourir strate après strate la grammaire chacun de notre propre imaginaire. C’est un rêve qui, comme une porte d’avion qui s’ouvre, et le souvenir d’une lecture au vieux bateau du Toumelin sous la pluie, colle au monde d’aujourd’hui sans vouloir en rien lâcher, comme le goût d’une aventure perdue, et dont le livre permettrait d’entretenir cependant le mystère.

Ces trois dimensions : l’illusion documentaire, la percée au présent dans une profusion qui reste inconnue, et de maintenir l’imaginaire dans notre propre questionnement du monde et l’éblouissement des lectures, sont les trois axes principaux qui nous ont permis d’assister en direct, ces six ans, à la gestation d’une œuvre destinée à faire date, et dont le dépôt intérieur de temps est déjà un gage de résistance à cette usure des jours qui est notre actualité défilante.

Géographie : « science qui a pour objet de connaître les différentes parties de la superficie de la terre, d’en assigner les situations réciproques et d’en donner la description », dit Émile Littré, autre inventeur de monde imaginaire, la langue comme monde clos des rêves. François Place s’astreint à reproduire l’illusion de science, à faire que la superficie de son monde imaginé coïncide exactement avec celui qu’au-dedans de nous-mêmes nous accordons à notre vieille terre mal ronde, et nous fait glisser dans ses récits inventés par notre propre appel de descriptions que nous voudrions vraies. Et c’est le mot réciproque du génie habituel de Littré qui est ici l’indication : la force de l’imaginaire s’établira sur la cohérence globale, sur le fait que cette description organise chacun de ses éléments l’un en rapport avec l’autre dans une totalité. Alors, la fragmentation même de L’Atlas en trois tomes contribue à en renforcer l’illusion.

Il y a bien des choses qu’on devrait ici dire, et à quoi la modestie de François Place préfèrerait qu’on s’en tienne. Il n’a pas trouvé place dans son livre, c’est la loi des constructions imaginaires, pour nous informer qu’Abraham Ortelius a existé réellement, qu’il était géographe, établi à Anvers, ami de Bruegel et de Mercator, et que c’est lui qui fit paraître en 1555 le premier grand atlas imprimé, d’abord gravé sur cuivre : son Theatrum Orbis Terrarum, et que sur l’atlas d’Ortelius figure une Terra Australia Nondum Cognita, continent strictement imaginaire que le géographe supposait nécessaire au bon équilibre de la terre, pour qu’elle tourne. En cinquante-trois planches portant soixante-dix cartes, figurant Ancien et Nouveau Monde chacun dans un cercle divisé par des méridiens courbes recoupant l’équateur en parties égales, Abraham Ortelius rend le monde proportionnel, invente le premier atlas universel.

De même, parce qu’il est dans le rôle du conteur et que nous, lecteurs, devons l’imaginer ainsi qu’un des narrateurs éblouis, aux yeux écarquillés par l’immensité de leur découverte, comme ce dont témoignent cet Anatole Brazadîm auteur de cet imaginaire (l’emboîtement du livre inventé assurant de la réalité du récit qu’ici on nous tient) Mémoire sur les îles Indigo, ou ce Kosmas à la frontière du Désert des Pierreux, François Place ne pourrait sans déroger à la loi même de son livre, narrateur nous rapportant les aventures supposées réelles d’autres narrateurs, nous informer dans son texte que cette idée de Carte-Mère vient du patron real des explorateurs espagnols, du temps du siècle d’or, document secret qu’on gardait à Séville dans une bâtisse intitulée casa de Contratacion, enrichi au fur et à mesure des découvertes, mais dont la divulgation aurait été punie de mort. Alors on comprend mieux l’importance de cette carte globale que nous dessine L’Atlas : C’est un très grand parchemin doublé de soie. Les Terres intérieures sont représentées avec toutes leurs transformations et leurs âges successifs, on peut y discerner une infinité de paysages superposés qui composent un tableau bigarré, planté d’arbres de toutes sortes, semé d’animaux étranges. On peut y distinguer, presque effacés par les ans, des monstres très anciens, hommes à tête de chien, acéphales qui portent leur visage au milieu du corps et quantité d’autres phénomènes. Elle est ornée de nombreuses légendes et d’écritures vénérables [...] La Carte-Mère se contente de produire ce bruissement de couleurs qui enchante toujours ceux qui ont la chance de la contempler. François Place insère ici dans son livre ce qui est sa réalité même.

Il revient donc presque naturellement à cet Ortélius imaginaire, qui a laissé au vrai son prénom, un rôle particulier dans l’ensemble du livre. Il le rassemble en figure globale, et il porte dans la fiction le rêve vrai du géographe d’il y a quatre cents ans. François Place est fasciné depuis toujours par cette relation de l’imaginaire et du monde, en particulier par ce fait que ce sont d’abord les physiciens qui ont prouvé l’existence de ce grand continent Antarctique, quand tous les navigateurs devaient encore renoncer, devant l’hostilité géante des éléments, à pousser plus au sud. Dans le récit qui donne au livre son titre global, Orbae, c’est un enfant de dix ans qui est seul capable de déchiffrer sur la Carte-Mère les détails superposés des inventions et légendes qui y sont transcrites depuis des générations. Ce que les femmes cartographes ont dessiné sur la carte, on envoie des expéditions le conquérir. Ortélius est banni parce qu’il prouve, par une tache d’encre jetée sur la carte, l’existence rétrospective de terres noires : et l’étrange oiseau chauve maladroitement dessiné par l’enfant, dans un vertige logique à rendre jaloux Jorge Luis Borges, devient la preuve de l’antériorité de l’imaginaire sur le réel. C’est ce fonctionnement en son centre qui permet à L’Atlas de ne devoir qu’à lui-même sa propre activité imaginaire.

Nous sommes quelques-uns à beaucoup devoir à l’amitié de François Place : croire à cette possibilité d’inventer encore, et la possibilité de cette pureté presque d’enfant dans la dureté, la vitesse et la violence du monde. Mais un véritable artiste est toujours au-delà d’où vous supposez l’homme. Lecteurs de L’Atlas à mesure qu’en ont paru les histoires, c’est à ce vertige logique que l’auteur, inconnu alors même de ses proches, nous conduit. Ortélius est revenu à Orbae, il dispose d’une machine volante prise à ce récit imaginaire d’Anatole Brazidîm découvreur des îles Indigo, et par ce moyen fourni par son propre livre, il s’enfonce dans l’inconnu d’Orbae, pour y découvrir deux éléments imprévus, qui donnent, en sa page ultime, sa véritable dimension à l’œuvre : d’abord, c’est un peuple qu’on trouve, un peuple qui sait l’amitié, le rire et, foulant le monde réel, y respecte même cette politesse des pieds. Et, là où nous conduit l’homme enfin retrouvé, dans le pays imaginaire on nous fait apercevoir, tout au bout, comme un point final à la phrase constituée par l’alphabet qui vient d’être exploré, le départ d’un nouveau pays réel. Rien moins que ces îles Indigo, le livre produisant, au-delà de lui-même et comme un nouveau départ, la preuve de sa propre et inaccessible réalité. Un monde où être homme est possible : à la condition de cette perte préalable par l’imaginaire.

C’est à la découverte de ce vertige logique, que seul permet de fréquenter le récit fantastique en son meilleur, et en est la seule vraie mesure, que je voulais ici inviter.

F.Bon – juillet 2000

Extrait d’une ébauche non retenue des Troglodytes, par François Place

Deux sœurs jumelles, danseuses. Arrivent au pays des Troglodytes pour y danser pendant la fête des jours dérobés. Leur cortège se perd dans une vallée-couloir. Un choc, les deux chaises à porteur sur le sol. Silence. Ni jour ni nuit, on y voit et on n’y voit pas. Les porteurs ont disparu, sans doute enfuis. Lieu enchanté qui vol l’âme des craintifs. Les deux sœurs explorent à pied le défilé. Arrivent devant un endroit où pendent des milliers de chiffons : la porte des fantômes. N’osent pas la franchir. Font demi- tour. Tentent de se parler, les mots ne font aucun bruit. Les deux sœurs arrivent à se parler par gestes en dansant. Elles n’entendent que les clochettes tinter à leurs chevilles. Se dirigent vers des grottes taillées dans la falaise, attirées irrésistiblement vers des grottes peintes, mais peintures effacées ou noircies par les fumées. Le froid. Rien à faire brûler. Depuis la grotte on voit des chiffons suspendus. N’osent pas aller en chercher pour se couvrir. Peur de s’endormir. Vallée des marchands de sommeil. Continuent à danser, pour se parler. Chaque geste, mouvement de la main, des yeux, des bras, des pieds ou des chevilles a ne signification. Présence inquiétante autour d’elles. Leurs gestes disent : « Ma sœur, j’ai peur. Ma soeur, je suis là, prends courage. Ma sœur, je n’ai pas peur de mourir, j’ai peur de disparaître dans les ténèbres du temps. » Respirations semblables à des reniflements. Des yeux sur les murs de la grotte. Les fresques s’animent. Une porte tourne sur ses gonds. Des êtres se détachent des murs. Démons avec trois yeux. Les danseuses n’osent plus s’arrêter. Peur de s’endormir. Mais combien de temps dure la nuit dans cette vallée perdue, et combien le jour, et s’ils étaient confondus à tout jamais ? Les tissus tendus sur la vallée se mettent à claquer, à s’agiter.

(2000)

D’un atlas et ses fictions

Sur Atlas des géographes d’Orbae, par FB, en 1996

Le monde est fini.

C’est au sens mathématique : fini de découvrir. En soi, ce n’est pas si grave, puisqu’il reste tant à s’interroger, sur l’infiniment petit comme sur le ciel devant nos yeux, et sur notre destin même ici-bas, la rue d’en face et ce qu’on y voit.

Le grand basculement est ailleurs, et tient peut-être seulement à ceux de notre génération, qui lisons à nos enfants les récits d’aventure. C’est que nous on a appris à découvrir le monde en lisant les récits de ceux qui le découvraient vraiment. Les récits de découvertes, nous nous en saisissions pour former notre propre rapport au monde, et meubler les grandes taches blanches de notre vision immédiate.

Corollaire : le savoir non plus n’échappait pas au récit. À l’exacte fin du quinzième siècle, un peintre, Albrecht Dürer, n’hésite pas à faire le voyage de Bavière à Rome parce qu’on y montrait un hippopotame, et qu’il voulait le dessiner d’après nature. Mais, ces bestioles ramenées d’un monde fabuleux et inconnu, de l’autre côté de la mer, on les rajoutait seulement à l’inventaire de Pline : on n’aurait pas corrigé, au nom de la réalité, ce qu’affirmait un vieux livre.

Aujourd’hui encore, il existe un poste officiel de peintre de la marine (et, scandale, il est désormais attribué à un photographe). Il y a deux siècles, c’est-à-dire rien à l’échelle du temps des hommes, et de notre civilisation, on embarquait dans les expéditions un peintre ou un dessinateur, pour ramener des images. Mais l’image est secondaire devant le récit : c’est la plume qui transmet le savoir neuf, et l’image illustre, ou documente. Et, cela, c’est venu tout au bord de notre siècle, peut-être on pourrait dire que Tristes tropiques c’est le deuil, notre siècle advenu, de cette possibilité qui fait tant rêver de récits qui inventent un monde, l’inventent dans notre tête puisqu’il était déjà là, et qu’il suffisait d’y aller voir, au bout de la croisière jaune, ou comme dans les livres de ces intrépides, Alexandra David-Neel ou Léonie d’Aunet. Au point, corollaire du corollaire, de devoir faire nous-mêmes un autre deuil : si Jules Verne pouvait rendre crédible ses inventions, c’est qu’elles étaient faites au moule, formes du livre, formes des phrases, présence des illustrations, que ces voyages rapportés en temps réel, ou bien dans le décalage minimum. Et, à la si petite échelle d’un siècle, nous avons appris à rêver dans cette frontière du petit monde connu et du grand monde inconnu, où tout du rêve était laissé aux phrases.

Et voilà que ce temps est fini, qu’on peut bien rêver quand même, si on pense aux quarks ou aux quasars, mais qu’il faut inventer autrement le chemin du rêve, celui qui le rend actif, et nous aide à nous supporter dans notre route, nous permet de lui assigner un sens. D’aucuns ont pris un chemin plus intérieur : Proust ramène un tout aussi grand voyage de ses seuls moments de l’endormissement, à Balbec ou Combray ou Versailles, et sa belle phrase initiatique (dont Perec a fait titre) un homme qui dort… D’autres, comme Borges, une assignation mentale extrême : on quitte les récits pour l’encyclopédie, et on pousse la lame jusqu’à effleurer l’os.

On avait laissé pour compte la matière même, l’objet qui nous rendait crédible et le voyage et le rêve : le papier avec les phrases sorties droit d’un temps autre, et les images arrêtant ce qui, ailleurs, devait forcément, depuis, continuer à vivre.

On assimile trop Pierre Loti, le marin Julien Viaud de Rochefort, à ses romans d’académicien : chaque halte de son cuirassé dans l’Extrême-Orient lui était prétexte à exploration. Et c’est ainsi que commence le récit de sa visite à Angkor-Vhat, les ruines majestueuses où il était quasi impossible alors de se rendre : l’enfant est dans sa chambre à Rochefort, et trouve dans une revue un article avec une gravure reproduisant les ruines. Il se dit qu’un jour il ira à Angkor, et c’est cela qui décide de son destin de marin. Dix ans après son voyage, le vieil homme en rédige le récit, et, tout au bout, il se dit, tout simplement, que dans une malle de sa chambre d’enfant doit rester encore la revue. Et l’homme qui a fait le tour du monde, le riche et célèbre académicien Loti, assis par terre, redécouvre effectivement le papier jauni de son enfance, et voilà que l’article avec la gravure lui semble toujours encore plus magique que ce qu’il a réellement vu à Angkor, dans une expédition incroyable, naviguant des jours entiers dans la forêt inondée. Mais la force des Verne et des Loti, c’était de nous emmener par la main au travers de l’expérience possible à tous, et presque du lot commun.

Le tour de force de François Place tient peut-être à une naïveté, au sens où un grand peintre, dans sa capacité à rendre avec pureté ce qu’il voit, nous semble avoir retiré toute pensée de lui-même, et s’être absorbé complètement dans ce qu’il rend par l’image : ce qui exige beaucoup de pensée et de force mentale. Le tour de force, c’est d’avoir décidé, mais bien avant ce livre, comme on se fabrique soi-même sa niche dans ce monde, d’en revenir au processus même. Ne pas aller à Angkor, mais rester dans cette chambre où on regarde la gravure et qu’on se dit : j’irai là.

Alors forcément, il faut tout reprendre. Il a mis des années, et combien étions-nous à l’attendre, depuis ses Derniers Géants… mais c’est l’ensemble qu’il refabrique : l’objet, non pas un livre avec des images, mais comme le tout qui les associe, et semble venu d’il y a si longtemps. L’image qui travaille comme image, c’est-à-dire qu’on peut entrer dedans et y marcher, dans le pays inconnu qu’elle nous rapporte, mais aussi l’image qui nous laisse dans notre être de conscience, et qui mime de nous enseigner un savoir : c’est peut-être le plus haut piège qu’ici il nous dresse, à nous fournir, mine de rien, le documentaire précis de ses voyages fantastiques. Et le récit. Il n’y a pas une ride dans la phrase, et pourtant elle semble être née avant nous, du temps même où ces voyages étaient possibles. Rabelais est un grand inventeur : il obligea, pour la première édition du Gargantua, son imprimeur à utiliser la virgule au lieu du trait qu’on dit de fraction. Mais, sitôt la virgule adoptée, pour les éditions suivantes, il revient aux graphies délaissées : pour rendre plus crédible son livre en le faisant croire plus ancien. Comment Place s’y prend pour arriver à ça ? Ce n’est pas dans ses phrases elles-mêmes, ce n’est pas une question technique. Plutôt, seulement, une manière de croire lui-même à son rêve, et nous le redire depuis sa propre croyance, comme s’il parlait lui-même du dedans de ses dessins.

Alors notre fascination tient peut-être à cette impression que ce livre, que pourtant nous avons vu naître, dont nous avions, depuis quatre ans, les nouvelles comme d’un voyage entrepris au loin par son auteur, même s’il était bien parmi nous, en notre pays même, L’Atlas, comme on le dit tout court, vient boucler définitivement ce bonheur de l’humanité à se découvrir, et où elle eut ses meilleurs rêves. L’impression, c’est qu’il restait, après Verne et les explorateurs, en deça des grandes impasses de Borges et autres grands imaginaires, une place vide, mais liée intimement à ce bonheur d’enfance. À ce titre, ce n’est sans doute pas aux enfants que ces récits s’adressent, mais bien au désarroi où nous sommes, de n’avoir pu mettre notre vie là, en ces pays magiques.

Il y avait une place vide, et il fallait bien que quelqu’un un jour vienne s’y mettre. Le péage était lourd : un si long apprentissage et puis, Les derniers Géants comme un passeport, tenir encore quatre ans pour ce premier volume. Et quand on reçoit un livre comme ça, l’auteur et le travail on les oublie, parce qu’il nous semble que c’était une tâche obligée et toute naturelle, que tout ça était prêt et qu’il suffisait d’aller le cueillir, tellement c’est évident, et qu’ils existent, ceux du Pays des Frissons comme le chamane aux yeux vairons. L’auteur disparaît, comme Jules Verne, s’il reste l’auteur du Château des Carpates ou de Nord contre sud, a disparu de Vingt mille lieues sous les mers, qui est le livre du capitaine Nemo et de son Nautilus : honneur à François Place, de nous avoir donné ce qui, désormais, à chaque lecteur, semble nous appartenir en propre. Ils sont bien rares, ceux de ce calibre.

(1996)

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 3 décembre 2006

merci aux 7885 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page