recto | Miroir de réel

Le fait que la maison soit si grande l’oblige à condamner les pièces dont elle n’a pas l’usage. Elle vit seule. C’est bien trop vaste pour une personne. Mais le fait qu’elle ait perdu son travail en ville, qu’elle n’ait plus les moyens d’y vivre, loyer trop cher, tout trop cher, l’a décidée à rentrer au village. Au moins ici, elle a un toit. Et même si le fait de revenir remue des souvenirs qu’elle aurait voulu maintenir à distance, elle n’a pas le choix.

Du fait d’avoir trouvé ici des petits boulots, elle répartit dans le temps les tâches ménagères. Une à deux pièces par jour, pas plus. Car elle entretient aussi les condamnées. Le fait qu’elles restent tout le temps fermées pourrait, à la longue, les dégrader.

Aujourd’hui, elle s’occupera de la salle à manger puis du salon bibliothèque. Le fait que des bibelots sont disséminés un peu partout, au milieu de la table, sur la desserte, le dessus de cheminée, exige de l’attention. Des gestes sûrs. Pour se distraire, elle écoute la radio. C’est sa manière d’ouvrir une fenêtre sur le monde. Le fait qu’elle se trouve maintenant éloignée de tout la contraint à produire cet effort : ne pas se replier sur soi, même si les nouvelles venues d’ailleurs ne sont pas gaies.

Le fait que des incendies déchaînés dévorent des forêts sur des milliers d’hectares,

le fait que des inondations monstrueuses ravagent des régions entières,

le fait que le dérèglement climatique achève d’abîmer le vivant sur toute la planète sans distinction de frontières,

le fait que la guerre, on ne parle plus que d’elle dans les journaux, à la radio, à la télévision, partout, et cela gagne maintenant les conversations à l’épicerie, chez le boucher, au salon de coiffure,

le fait que des villes soient détruites sous nos yeux,

le fait que sous nos yeux des civils soient massacrés,

le fait que des gens soient jetés sur des routes sans futur,

le fait que les noyades de désespérés se comptent chaque année par centaines dans des mers hostiles,

les famines, les maladies, les naufrages, la mort,

le fait que toutes ces tragédies s’accumulent jusqu’à la nausée la pousserait à ne plus rien écouter, ni regarder, ni lire, à s’enfermer dans le noir et ne plus bouger mais elle résiste, elle continue à recevoir le journal local chaque matin dans sa boîte aux lettres, cela lui coûte un peu d’argent mais ça n’a pas d’importance, elle a besoin de savoir, c’est une vieille habitude depuis qu’elle est enfant.

Le fait que, de surcroît, quantités de livres soient rangés dans la bibliothèque du salon l’encourage. Elle les dépoussière régulièrement. Les sort comme pour leur faire prendre l’air. Les range à nouveau. Le fait qu’ils soient classés par ordre alphabétique de noms d’auteurs faciliterait son choix mais elle préfère se confier au hasard. Elle ferme les yeux, laisse sa main caresser les reliures, en saisit une, ouvre à n’importe quelle page et commence à lire :

« Il se trouve dans certaines villes de province des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Etc… » Ce début d’Eugénie Grandet, combien de fois l’a-t-elle lu et relu ? Le fait qu’y soit décrite une villa triste dans un monde en ruine, c’est comme si Balzac se penchait vers elle et murmurait à son oreille.

Ce jour-là, cependant, ce n’est pas sur la reliure d’un livre que sa main s’arrête mais sur la poignée d’un tiroir. Le fait qu’elle n’a jusqu’ici jamais décelé sa présence l’intrigue. Elle en tire, dissimulé sous un amas de vieux papiers, comme si on avait voulu le soustraire à des regards indiscrets, un cadre en verre rassemblant quatre photographies d’un même homme pris dans des postures différentes. Un homme dont, à première vue, elle ne sait rien. Un parfait inconnu.

Le fait qu’elle ignore tout de la personne représentée sur les images, le fait que ces photographies en noir et blanc, aux bords dentelés et jaunis, n’ont probablement pas été rangées là sans raison, le fait que quelqu’un a pris soin de les conserver, le fait que l’homme sur les photos puisse être un membre de sa famille – mais qui ? -, le fait qu’aucune inscription ne permette de lever le voile sur son identité, tout ce mystère la trouble jusqu’à changer le cours de sa journée. Elle décide de dépoussiérer le cadre et sans plus attendre de le poser en bonne place sur le buffet de la cuisine. Le fait d’avoir près d’elle ces photographies lui permettra d’en interroger les moindres détails, tenter ainsi de découvrir un indice, engager – pourquoi pas ? – une conversation silencieuse avec l’inconnu, trouver une piste ou, fermant les yeux, laisser venir à elle un souvenir. Le fait d’en disposer ainsi chaque jour à sa guise lui rend cet homme familier. Le regardant, les yeux dans les yeux, elle en vient presque à penser qu’ils se connaissent depuis toujours. Qu’elle l’a peut-être aimé dans une autre vie. Mais ce n’est sans doute qu’une illusion comme en provoquent ces images que l’on croit être le réel alors qu’elles n’en sont que la lointaine représentation. Un effet de réel plus que le réel même. Un halo. Un miroir peut-être. Allez savoir.

verso | Comme un soupir

Il y a quatre photographies dans le cadre. La première le représente vêtu d’un costume militaire, veste boutonnée jusqu’au col, le bras droit le long du corps, un insigne d’officier subalterne sur la manche, la main gauche posée sur un guéridon, une paire de gants blancs dans la main droite. La pose d’un soldat en costume d’apparat. Il ne sourit pas. Il n’est pas triste non plus. Simplement : sérieux.

La deuxième est une photo d’identité. Le fait que quelques rides marquent son visage montre qu’il a vieilli. Il est monté en grade. Cela se remarque à ses épaulettes, absentes de la photo précédente. Veste toujours boutonnée mais laissant cette fois apparaître le col d’une chemise blanche. Cravate noire impeccablement nouée. Et toujours cet air sérieux. Impassible.

La troisième doit avoir été prise dans la même période. Le fait qu’il soit cette fois photographié en pied permet de le voir droit dans son costume. Pas au garde-à-vous. Les mains derrière le dos. Le haut du corps légèrement incliné sur la droite. Veste boutonnée. Col blanc et cravate noire. Toujours aussi impassible. Ce qui tranche, cependant, sur cette image, est son arrière plan. Pour la première fois, il est possible de le situer dans un espace sans qu’il soit cependant possible de situer l’espace lui-même. Il se trouve sur une allée recouverte de gravier. Derrière lui, trois arbres, plutôt maigres, bordant une étendue de verdure. Et dans le flou du lointain, un bâtiment. L’image ne donne à voir rien de précis. Elle devra s’en contenter. Elle n’en saura pas plus.

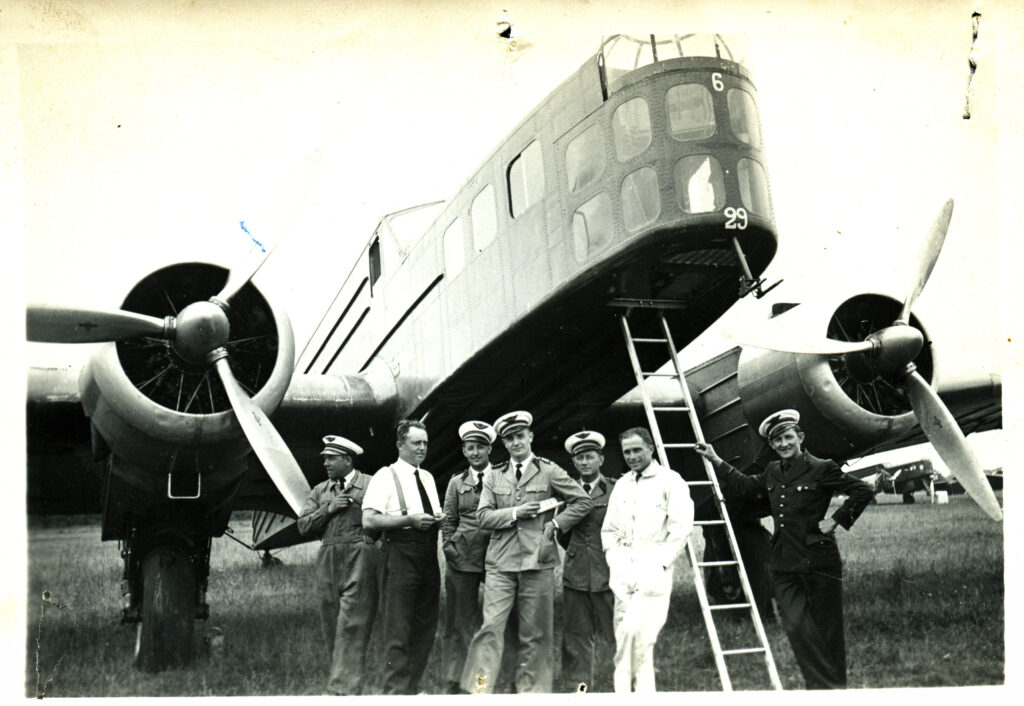

La quatrième, par contre, agit comme un révélateur. Le fait, déjà, qu’on le reconnaisse sans difficulté, entouré de six autres personnes. Cinq sont des militaires en costume coiffés de leurs képis attestant qu’ils appartiennent au corps de l’armée de l’air. L’un d’eux tient un papier froissé dans ses mains. Un sixième, plus énigmatique, vêtu en civil, chemise blanche à manches courtes, bretelles, cravate noire. Et lui ?

Le fait qu’au premier plan, on ne voit que lui dans sa combinaison blanche, lui confère un statut particulier. Mains aux poches. Adossé à l’échelle qui permet d’accéder au cockpit de l’avion au second plan (on y revient tout de suite). Allure décontractée. Visage rayonnant. Et, pour une fois, souriant. Visiblement heureux d’être photographié au milieu des siens. Son équipage, supposera-t-elle, lorsqu’elle apprendra bien plus tard qu’il commandait une escadrille de bombardiers. Quant à l’avion ?

Le fait qu’on ne voit que lui, au second plan, en fait l’autre vedette de la photographie. Un mastodonte de fer, nez pointé vers le ciel, deux numéros – 6 et 29 – comme pièce d’identité. Le fait qu’il bombe le torse, campé sur les roues de son train d’atterrissage, exhibant ses deux moteurs à hélices, le fait qu’il a l’air de ne craindre personne, le fait qu’il défie le ciel : pas de doute, c’est un géant.

Elle est curieuse. Elle veut savoir. En cherchant sur internet, elle finit par tomber sur l’image d’un avion en tous points identique à celui qu’elle a sous les yeux. C’est un Bloch 210 dont elle apprend qu’il a connu un destin chaotique, bien loin de l’image qu’il veut donner de lui-même. Plusieurs fois interdit de vol durant sa brève carrière. Motorisation inadaptée. Maniabilité discutable en cas d’attaques de chasseurs (mais n’était-ce pas le lot de tous ces appareils lestés des filets de bombes qu’ils devaient déverser sur leurs cibles, parfois à l’aveugle, hors de portée des tirs de défense ?). Le fait qu’il ait été surnommé le « cercueil volant » laisse présager le pire. Cela, note-t-elle, n’a pas l’air d’inquiéter les hommes à ses pieds. Confiants. Sûrs d’eux. Ils en ont vu d’autres. Ils ne sont plus à ça près.

Quant à savoir pourquoi ce pilote de bombardier pendant les premiers mois de la Seconde guerre mondiale, disons jusqu’à la débâcle de juin 1940 qui rebattra toutes les cartes, se trouve là, dans la maison familiale, dissimulé au fond d’un tiroir de la bibliothèque, le mystère reste entier. Pire, il s’épaissit. Le fait qu’elle ne situe pas. Le fait qu’elle ne voit pas. Le fait qu’elle ne comprend pas. Le fait qu’elle ne se souvient pas. Le fait qu’elle ne trouve pas. Elle s’énerve. Elle enrage. Elle désespère. Elle pleure. Quand soudain, quelque chose, une ombre dans le jour finissant, oui, dans ce moment crépusculaire où tout, le ciel, la terre, la cime des arbres, les nuages, semble basculer dans les limbes, une main furtive se pose sur son épaule, un souffle l’effleure. Un lointain je suis là, diffus, pour ainsi dire imperceptible. Mais qui parle ? Elle ne sait pas, ne perçoit qu’un murmure comme un soupir dans les bras de la nuit.

Merci pour votre très beau texte qui se déroule peu à peu comme une enquête, une énigme qui tient en haleine.

Bravo et bonne journée.

Bravo, je ne crois pas, cela m’a donné beaucoup de peine. Mais tant mieux si vous avez aimé ce moment de lecture. Merci pour votre lecture et votre retour.

voilà toutes les nouvelles d’un monde vicié détraqué (dont vous parlez dans votre commentaire vers moi) répertoriées ici en litanie avec les premiers « le fait que »…

et comment un portrait déniché devient conversation avec le passé — l’inconnu — et comment il se délite en murmure fantôme…

(je suppose que les photographies existent réellement… ou presque)

Merci Serge pour ce texte avec ce verso qui creuse le recto avec ce retour dans le passé et sa difficile reconstitution et cet écho de tragédies entre les deux textes à travers la guerre. Et la radio, et la littérature, et les photographies comme des trouées vers des dehors « en ruine », et par contrecoup, la maison devient refuge, hantée de doux fantômes.