Lire —Dans le salon bibliothèque, affalé au fond d’un canapé de velours rouge, face à la fenêtre donnant sur la façade aveugle de la maison voisine. Pas de ciel, seulement le tremblement des feuilles du tilleul, le sifflement du vent dans la coursive, sous la lumière pâle et vacillante d’une lampe abandonnée sur son guéridon en osier. Un fauteuil, dans la même texture jaunâtre, égaré près de la bibliothèque protégée par une porte vitrée à deux battants et derrière laquelle gisent des rangées de livres dont l’odeur de poussière ne m’a jamais quitté.

Près du puits, à l’ombre du figuier, dans le jardin de derrière, plus silencieux — hormis les aboiements des chiens — que son alter ego donnant sur l’avenue où s’époumonent à longueur de journée des chapelets de véhicules hétéroclites, engoncé dans une chaise longue, bras repliés prenant appui sur les accoudoirs, livre tenu à deux mains à hauteur d’yeux faisant par surcroît heureux office de pare-soleil.

A peu près n’importe où, donc, dans le fauteuil voltaire près de la cheminée, sur une chaise de cuisine, sur un relax orné de fleurs roses opulentes, dans le train, sur le banc d’un jardin public, dans un transat à la plage, à même la terre argileuse et fraîche au bord de la rivière, corps tantôt étiré de tout son long, tantôt recroquevillé dans la position du foetus, le nez dans les pages pour ne rien perdre de leur odeur essentielle au plaisir de lire.

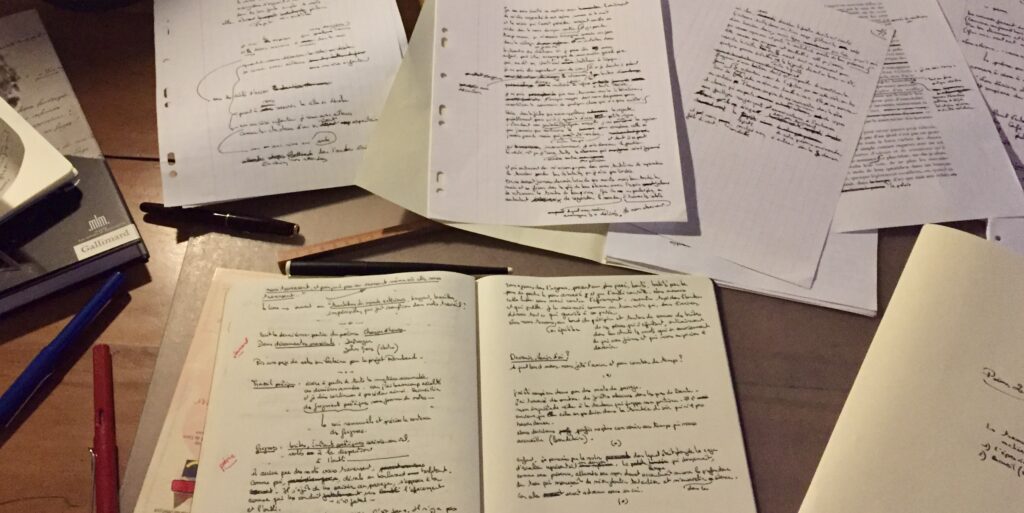

Ecrire — Sur la table de travail et nulle part ailleurs. Face à l’écran, l’ordinateur portable à main gauche, clavier et cahier à portée de main, passant indifféremment de l’un à l’autre, le Bic de couleur noire pour écrire, le Bic de couleur verte pour souligner, le strict nécessaire donc. Ecrire pauvre. Dos en compote. Seul luxe, comme un rituel, le murmure étouffé d’un quatuor à cordes pour ajouter au charme désuet de l’instant.

Marcher — Et puis sortir. Va prendre l’air, m’enjoignait-elle, soucieuse de ma santé, peut-être aussi, allez savoir, du teint de ma peau. Sur les photographies de l’époque, c’est vrai que l’on me voit pâlot. Elle ne devait pas trouver cela idéal pour un ado en pleine croissance. Le fait est que je grandissais avec en bouche le goût sucré des figues et des mots. Donc, je sortais par la lourde porte en fer forgé, descendais les huit marches qui me séparaient de la rue, remontais en direction de l’ancienne gare derrière laquelle s’étendait un paysage parcheminé. Vignes à perte de vue, bois de pins sur les coteaux, ligne ondoyante de platanes soupçonnant la présence subreptice d’un cours d’eau. Il m’arrive d’écrire en marchant. Je forme des vers que je ne parviens pas à retenir. Ils filent comme le sable entre mes doigts, s’évanouissent entre les ceps, emportés dieu sait où par la brise d’automne. J’ai souvent tenté de perfectionner cette technique mais je ne suis jamais parvenu à mes fins. Je ne continue pas moins. J’insiste. J’ai appris à vivre avec le sentiment de l’éphémère. Du fuyant. J’ai oublié le goût des figues de l’enfance. Je vis dans la douceur ambrée des mots perdus.

-o-

Texte écrit dans le cadre de l’Atelier Tiers Livre en direct le mardi 13 janvier 2026, révisé le lendemain avec ajout du troisième volet — Marcher — constitutif d’un triptyque suggéré par l’animateur de l’atelier au cours de la séance de lecture/restitution.