causerie à vue d’oeuvre, suivi d’une défense et illustration des machines

Mais pour Serra, si j’avais la trouille, c’est justement qu’il n’est pas pour moi hors champ : il est l’intercesseur qui me ramène à mon propre champ, la vieille passion métal.

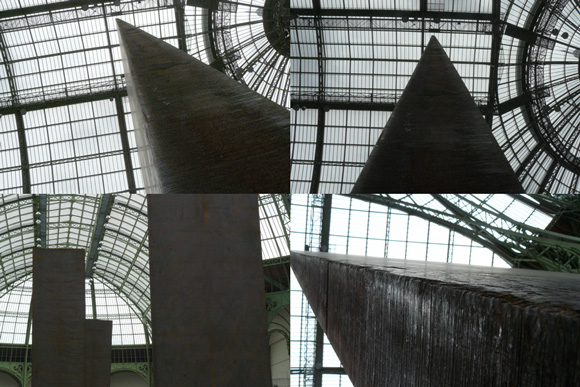

Alors ce soir, dans la nef du Grand Palais, comment partir en paroles ? J’avais sur l’ordinateur des séries de photos, liées à Mécanique, ou bien Paysage Fer, ou bien Billancourt. J’avais aussi préparé une série de photos tirées des archives familiales, uniquement sur l’idée du fer dans nos jouets de gosse, mais, une fois sur le podium, n’ai pas osé la lancer : pourtant, suis sûr que c’est une piste pareillement liée aux géants en tension de Serra. Le matin, j’avais pioché dans l’immense réserve d’Internet une cinquantaine d’images de hauts-fourneaux, tout autour du monde, depuis le début du siècle en vieille Angleterre jusqu’à aujourd’hui en Chine, ou en Russie du Nord.

J’avais aussi mes propres images, celle du haut-fourneau d’Uckange, qui m’a servi d’aboutissement.

Merci à celles et ceux qui ont suivi cet égarement que je voulais, sur ce que représente l’acier, et ce rapport encore si peu exploré à ce qui constitue, là où nous travaillons, notre univers esthétique.

J’ai lu un passage des Cinq cents millions de la Begum de Jules Verne, j’ai lu un fragment de l’Essay sur les merveilles d’Etienne Binet (1632) sur les alliages et l’acier (ah tiens, rien sur le Net concernant Etienne Binet, il va falloir s’en occuper). J’avais aussi apporté les Poèmes mécaniques de Claudel (1936), un texte d’Artaud sur le feu et la terre, et je reproduis ci-dessous un extrait de Défense et illustration des machines d’Elie Faure : étrange, parce que le texte date de l’année de sa mort, presque 30 ans après la parution de son Histoire de l’art – mais, par l’inventeur de l’histoire de l’art, l’industrie posée dans son enjeu esthétique.

Je me suis promené dans tout ça, alternant avec des souvenirs

autobiographiques (et lecture d’un extrait de Temps machine que je vais mettre en ligne ces jours à venir, ce sera l’occasion de revenir sur lieux, objets, temps de l’acier).

Pourquoi est-ce si rare, qu’on nous propose ce travail du dedans ?

Merci à Jean-Baptiste de Beauvais et Michel Gauthier. Site Monumenta (qui accueillera l’an prochain Christian Boltanski). Le Grand Palais par les toits.

Sur Richard Serra, voir aussi desordre, encore desordre, et Lunettes rouges.

Portraits de Jérôme Schlomoff sur son site.

Une des plus belles séries de photos aciéries trouvées sur le Net dans mes repérages. Il y en a d’autres.

A venir ce week-end : extrait de l’entretien sur Richard Serra, dans le DVD de l’exposition.

François Bon | Serra, l’énergie contre le poids

note d’introduction

J’ai grandi entre deux univers : le garage de mon père et mon grand-père paternel, le tour, le pont élévateur, le poste de soudure à l’arc, les mains noires, les dépannages des pelleteuses dans le marais, ou les voitures qu’on sortait des fossés après le bal du samedi soir. Et l’univers de ma mère et de mon grand-père maternel, l’école primaire où ils étaient instituteurs, les livres. Je ne pensais pas que les univers se rejoignaient. Bien plus tard, le choc des aciéries de Lorraine, où on venait l’été pour travailler : la force démesurée de la matière, des bloomings, la fusion sous le haut-fourneau, les boucles de laminoir. Pour la première fois, moi qui n’avais eu ni formation musicale ni plastique, j’étais confronté à aussi fort que ce qu’étaient pour moi les livres, mais qui n’était pas de l’art, juste une usine, juste l’acier.

Quand j’ai commencé à écrire, ce n’était pas sur l’usine. J’avais voyagé avec mes machines (je travaillais dans une usine de soudage par faisceau d’électrons), j’étais allé à Moscou, à Bombay. Et tout cela un jour, les peurs, les blessures, a traversé l’écriture. J’ai compris que l’écriture, pour moi, traverserait les deux territoires d’enfance.

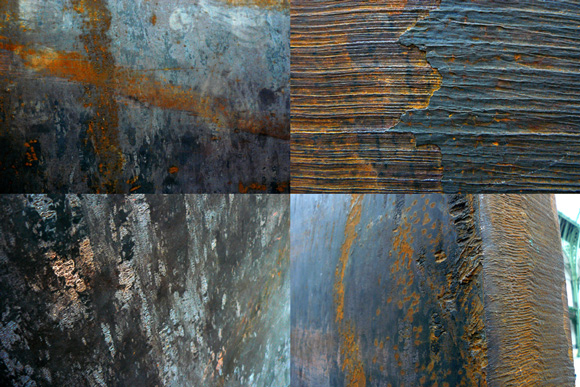

C’est à Bordeaux, au CapC, que j’ai eu, grâce à Jean-Louis Froment qui a été un des premiers à inviter régulièrement des auteurs pour des lectures, mon initiation à l’art le plus contemporain : je connaissais Munch, Hopper, j’en étais resté là. Mario Merz, Goldsworthy, Boltanski, Gina Pane et Journiac, Beuys m’offraient un compagnonnage vital. Mais, parmi ceux-là, Serra était une révélation : le choc esthétique reçu à Longwy, la fascination que j’avais éprouvée pour les métaux nobles, le titane, l’inox, avec mes machines à souder, je le trouvais soudain devenu œuvre. Et non parce que travaillé, poli ou raboté : la brutalité de l’acier qui restait énergie, témoignait seulement de cette force humaine qui l’arrache à la terre et au feu. Je crois n’avoir jamais croisé un Serra sans le caresser des mains. Nous, on tâte l’acier comme les luthiers tâtent le bois.

Après, j’ai souvent retrouvé Serra, tout autour du monde. Et d’autres qui travaillaient l’acier. Mais Serra je le reconnaissais d’avance, chaque fois. C’est là que j’ai appris ce mouvement : œuvre qui ne supporte pas qu’on s’immobilise. Dans l’usine, on était toujours attentif aux flux, rayons, magnétismes. Serra j’ai toujours senti physiquement cette tension magnétique, l’entrefer. Se laisser marcher. Frôler du crâne, épouser du ventre. Sentir comme ça vous tire quand on s’éloigne. J’ai ça aussi dans les usines, les architectures vides. Je l’ai éprouvé en Italie, aussi, à Michel Ange, à Donatello. Ou dans les jardins de Kyoto, ou à tel monolithe celte. C’est primaire, c’est irrationnel. Mais on le sait.

C’est difficile d’écrire le présent. La littérature a toujours été une friction au monde. Mais le nôtre trop souvent est pauvre, produit des villes qui se ressemblent. Une phrase (tiens, Baudelaire, « La rue assourdissante autour de moi hurlait ») doit être ce signe lourd, qui appelle ou immobilise un instant l’invisible. Cette netteté simple des formes de Serra, l’affirmation de l’énergie contre le poids, m’a semblé tenir de ce fond de la poésie, qu’on cherche pour soi, dans chaque cadence de prose.

Il y a deux œuvres de Serra que je ne connais pas : celle qui a été démolie à New York, et conditionnait la circulation de cette place devant le bâtiment de l’immigration, et ce haut signal vertical planté comme un appel au-dessus de la Ruhr. Ce sont deux concepts qui nous sont très présents, en littérature : pour faire récit contemporain du monde, on doit en apprendre les cinétiques, les topologies. Un livre fondamental pour notre laboratoire, c’est Espèces d’espaces, de Georges Perec. J’ai été vraiment impressionné quand j’ai découvert que c’est à partir d’une liste de verbes, copiés dans un carnet, que Serra fait partir son travail. Dans Perec aussi, sur le verbe habiter, on a une liste de verbes. Et c’est quasi simultané (1973 pour Perec). Alors, un peu du poids des œuvres de Serra pourrait passer à ce que nous tentons, nous, de notre côté. Et tant pis s’il nous force aussi à l’irrationnel : pas une œuvre qui pense, juste un geste. C’est bon à apprendre pour nous, aussi, pour tenir dans la démesure de nos villes, ou l’urgence et l’inquiétude qui sont notre lot pour le présent.

Elie Faure | Défense et illustration des machines

extrait

Ai-je besoin, après tant d’autres, d’évoquer la beauté propre des machines, si impérieuse que nul n’échappe, même s’il refuse de se l’avouer à lui-même, à sa prise de possession de nos cadences secrètes ? Connaissez-vous quelque sculpture dont les plans soient plus calmes et plus soutenus que les siens ?

Ou quelque architecture aux profils plus nets, et qui ne sache ni évoquer ni mentir ? Son dynamisme n’est-il pas aussi logiquement articulé que le temple dorique dont les proportions ont dicté leur ordre statique aux assises subconscientes de nos déterminations ? Viollet-le-Duc, Le Corbusier entre autres, ne nous ont-ils pas démontré que la technique et la mathématique ouvrent les sources du lyrisme, que le Parthénon repose sur le jeu des nombres, le temple byzantin sur la solution pratique de la quadrature du cercle, le berceau romain sur la nécessité mécanique d’une humble pierre enchâssée dans l’axe de sa voûte, la Cathédrale entière sur le croisement des nervures à son faîte, toutes connaissances exactes étayées sur des notions rigoureusement solidaires et comme enfoncées par elles dans le cœur des multitudes qui peuvent y reconnaître le symbole de leurs besoins ? Ce n’est pas une réaction contre ces poèmes de pierre, mais un chant nouveau qu’y ajoutent les hymnes murmurantes des usines, le ballet silencieux de leurs courroies et de leurs bielles, la féerie de pourpre bouillante des hauts fourneaux et des forges, les symphonies crépitantes de bruits secs, de lumières évanouies, d’éclairs brefs et multipliés des centraux téléphoniques.

Regardez les fulgurations des Babels montant dans la nuit sur la rumeur énorme des cités américaines. Voyez ce transatlantique géant qui, par d’impénétrables ténèbres, est entré sous les flots illuminé comme une fête, pareil à la torche d’un dieu jaloux d’éclairer l’abîme. Suivez ces gros insectes irrités dont le corselet rouge ou noir berce le cœur infatigable entre les yeux saillants et les ailes vermeilles, leurs essaims sombres où de vives lueurs éclatent, et sous qui l’on croit voir la terre tourner dans une pénombre envahie par la marée des étoiles. Nous connaissons l’horreur des pôles survolés et de l’Himalaya franchi, le clair de lune sur la Cordillère, le règne du vent sur les nuits glaciales et les sables illimités. L’enfant, l’homme de peine, le plus inculte des manœuvres, le primitif peuvent explorer aujourd’hui les gouffres creusés par le télescope et le microscope et qui ne sont que l’antichambre des espaces infinis où la gravitation entraîne l’âme dans le vertige silencieux d’une mystique nouvelle, capable de trouver l’accord de l’humain le plus sensible avec le déroulement mécanique de l’univers le plus indifférent. La machine universalise la poésie de la science. Jamais l’imagination n’avait eu de si grandes ailes. Le territoire épique et lyrique de l’homme s’est élargi, en moins d’un tiers de siècle, jusqu’aux limites sans cesse déplacées et reculantes que son intuition n’avait pas atteintes et que sa connaissance affirme que nous n’arrêterons pas.

En réalité, un orchestre immense s’est substitué presque sans transition aux quelques instruments primitifs qui étaient encore les nôtres il y a moins d’un siècle, et, dans une invasion soudaine qui nous laisse déchirés et chancelants, il nous impose une symphonie inédite dont nous sommes encore bien peu à entrevoir la puissance virtuelle d’exaltation. Cela, remarquez-le, au milieu des valeurs d’un monde éparpillées comme les débris d’un navire dont chacun, pour tenter de sauvegarder les intérêts individuels en déroute, se camoufle de mots ou d’oripeaux menteurs. […] Elle représente, dans l’incohérence universelle, l’ordre perdu de l’intelligence. C’est pourquoi elle soulève tant de haine. Et c’est aussi à cause de sa cruauté qui ne cessera que le jour où elle nous aura imposé le respect, sinon l’amour d’elle, pour la délivrance matérielle et morale qu’elle est venue nous offrir […]

Pour quelques indigents, le monde actuel est privé d’âme. Que leur faut-il ?

Jamais le monde n’eut tant d’âme. L’invention, l’imagination, la controverse, la révolte, le combat quotidien entre la mystique, l’expérience, l’action, les ébauches grandioses d’une cosmogonie, d’une biologie, d’une psychologie nouvelles, font lever du choc des idées, des sentiments et des faits un foisonnement d’étincelles. La vie extérieure et la vie intérieure rendent, à leurs mille contacts nouveaux, des éclairs multipliés. Un mime, Charlie Chaplin, précisément par le moyen d’une machine, exprime le drame de ces échanges imprévus. L’humain frémit de tout son être. Ce qui aveugle et relègue dans leur trou les hommes de mauvaise volonté, c’est que l’océan de l’esprit, mal contenu entre ses rives, roule avec une fureur et un bruit qu’on n’avait jamais connus. Ils dissimulent leur épouvante derrière l’écran d’un mot. Ce qu’ils appellent l’« Esprit », ce sont ses stylisations désuètes dans la religion et l’art. Et comme ils ne sont pas capables d’en créer, ni même d’en entrevoir quelque stylisation nouvelle, ils cherchent, contre l’esprit même, le refuge en ruine de ces stylisations désuètes en se bouchant les oreilles et les yeux.

« L’Esprit » est, sans aucun doute, l’instrument le plus hostile à l’esprit qu’ait imaginé la peur de vivre. Chaque fois que, victime d’habitudes ronronnantes et douillettes, l’homme a cessé d’aimer et de poursuivre la vie dangereuse, la vie redevient dangereusement automatique, parce que les ressorts de l’intelligence et du cœur, bloqués par la rouille, ne répondent plus aux exigences brusques des évolutions inaperçues. La machine sauve l’homme une fois de plus en l’obligeant à vivre par des moyens dangereux. C’est ainsi qu’elle représente le dernier état de « l’Esprit ».

En somme, la plus grave accusation que nous portions contre la machine, ne serait-ce point de ne pas savoir nous en servir ?`

Le texte complet d’Elie Faure est en téléchargement sur Classiques des sciences sociales.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 6 juin 2008

merci aux 4163 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page