de rapporter son livre publié au lieu même de ce qu’il énonce : Kuessipan retourne à Uashat

Dans le texte que m’adresse Naomi Fontaine sur son blog (et que je m’autorise à reprendre ci-dessous), c’est aussi pour ma réponse : non, il n’y a pas de merci, sinon remercier ensemble ce chemin qui tient évidemment, pour chacun, d’une énigme.

Il y a eu des étapes : l’invitation d’abord initiée par René Audet à venir un an à Québec, avec l’accueil de l’Institut canadien, et la prise en charge de deux cours de création littéraire, un à l’université de Québec/Laval, l’autre à l’université de Montréal/UdeM.

Dans ce groupe du 1er semestre, la découverte qu’il s’agissait d’une option obligatoire, et que majoritairement j’avais affaire à de futurs instituteurs. Un Québec populaire, enraciné dans ses transformations rurales, ou ses villes minières (les beaux textes sur la ruine de Thetford-Mines).

C’est lors de notre 3ème séance que s’est passé le déclic : dans le texte de Naomi Fontaine, le mot réserve. Dans la naïveté de ma première lecture, quand nous avions lu le texte à voix haute en fin d’atelier, moi qui croyais que ces réserves pour les Indiens c’était du temps du Dernier des Mohicans, j’avais cru qu’elle l’employait métaphoriquement. La notion de peuple aussi, pas sûr qu’aujourd’hui encore je sois à même de la comprendre – de l’intérieur –, comme elle-même l’emploie : voir ci-dessous cette phrase étonnante, mais qui suppose ce contexte pour être claire, mon peuple affirmait que je disais.

J’ai d’autres interrogations : de Uashat, le village innu dont parle Naomi, je retiens ce face à face hors du temps avec la mer. Cette embouchure gigantesque qui pour nous, des côtes de l’ouest, était l’aboutissement de la traversée, de l’exil qui fait que lorsque je rencontre des Acadiens de Moncton je reconnais la langue vendéenne de mon grand-père. À Québec, beaucoup lu aussi sur Anticosti. Ce rapport au ciel et à l’espace que je porte de l’enfance devant la mer m’a probablement aidé à percevoir ce qui se jouait dans les textes de Naomi.

Nous avons, M et moi, été aussi bousculés en profondeur par notre visite à Mashteuiatsh, et la découverte de la réalité et de l’histoire innue, là aussi en rapport direct avec notre maintenant.

Après, la barque s’est menée toute seule. Parfois, par exemple lorsque Naomi s’est mise à parler des morts, des rituels d’enterrement entre tradition innue et pesanteur catholique héritée, c’est moi qui la freinais, et têtue elle n’a jamais rien corrigé de ses textes. Et lorsqu’il s’agissait d’alcool ou drogue, ou des avortements, cela n’avait plus rien à voir avec la démarche collective du groupe d’atelier.

Autre étape en mars, lorsqu’elle nous a rejoints à la bibliothèque Gabrielle-Roy pour une première lecture en public, avant qu’elle bénéficie elle-même d’une bourse première ovation du programme de mentorat de l’Institut canadien.

Autre rencontre importante pour nous au Québec : Jean Désy, un homme comme on en croise rarement. Mêle expérience d’écriture et aventure de vie. Dans ses poèmes, comme dans son implication de voyageur, de médecin. Jean lirait très tôt le premier manuscrit de Naomi, que je lui communique, et l’automne dernier, c’est lui qui accueillerait Naomi pour ce mentorat – même si je suppose qu’elle a été aussi têtue avec lui qu’elle l’était dans l’atelier de la fac.

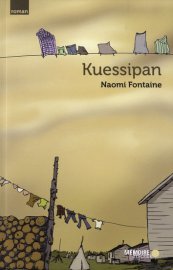

Il y a eu l’étape publie.net. Dès le printemps, j’insérais dans Tiers Livre un retour sur Kuessipen, alors que je m’autorise rarement, dans un groupe d’atelier, de focaliser le travail d’un ou d’une en particulier. C’est l’ébauche de Kuessipen première version, diffusé sur publie.net (toujours accessible, mais qui a terminé sa fonction de médiation). Construire l’édition numérique est ce qui a permis de passer des textes singuliers à l’architecture ou la nécessité du livre.

Enfin, via Laure Morali et Rodney Saint-Éloi, la publication du livre imprimé aux éditions Mémoires d’encrier. Dans la dureté de la condition innue, même aujourd’hui, affirmer que ce qui se joue là n’est pas un problème québécois, mais simplement de notre histoire humaine, question d’espace, territoires, identité, le livre imprimé reste dépositaire de l’autorité symbolique. Une très vieille communauté, et la très vieille histoire conflictuelle de cette communauté avec le monde blanc qui la décime et l’exclut, passe par la langue d’une Américaine de 22 ans, en pleine possession de toutes les instances de la modernité de son continent et de ses villes – et si c’était ça, le premier déplacement induit par Kuessipen ?

C’est ce livre imprimé, avec son titre devenu Kuessipan selon les normes de graphie établies par les Jésuites pour la langue innue (je trouvais plus beau le titre initial, mais je respecte – et je sais l’importance que les autres auteurs amérindiens accordent à cette précision de langue, nécessaire pour le partage contemporain), que Naomi a rapporté devant les siens, à Uashat, 1200 kilomètres de route 138 (trajet souvent présent dans le livre).

Voir aussi les compte rendu de La Presse [1] et aussi dans Le Devoir [2], avec une réflexion sur le vrai roman que je ne partage pas mais qui témoigne que Kuessipan est reçu dans son exacte dimension – un très juste travail d’écoute, compréhension, restitution, de la part de ces deux critiques littéraires. À noter que des éléments autobiographiques figurant dans ces 2 articles je ne savais rien : en atelier, le point de jonction c’est le texte, rien que le texte.

J’ai été si attristé au Québec par ces permanences, largement entretenues par les dispositifs culturels franco-français, du folklore à propos des indiens à plume (ça, c’est expression Naomi Fontaine), ou de leur désarroi à même les nommer (Peuples premiers, c’est la mode actuelle). La salle d’art inuit au musée des Beaux-Arts de Québec, je vous assure que j’y suis allé souvent, mais que j’y ai rarement vu beaucoup de monde à la fois. Allez, amis libraires québécois, dans vos belles librairies, Olivieri, Pantoute, Vaugeois et les autres : invitez donc Nao à une lecture... C’est de vous que dépend qu’on ne réimpose pas ces classements de frontière.

Ce n’est pas une nouveauté pour moi que l’accès au livre d’une aventure qui a commencé en atelier d’écriture – mais bien sûr la règle de n’en pas faire état. On l’affirme constamment : notre tâche en atelier d’écriture n’est pas de former des écrivains. Il y a beaucoup trop, et mieux, à faire concernant l’invention de langue, le décryptage du monde, la nécessité de lire (mais que ça passe par la pratique, c’est loin d’être gagné dans les facs).

Je vous recommande donc de suivre le blog de Naomi Fontaine : Fille innue, et où l’expérience du livre se prolonge (voir par exemple ce texte croisant Face Book et la mort du père : Nuta). J’incite fortement, à nouveau, l’ami Rodney Saint-Éloi à rendre disponible une édition numérique de Kuessipan, parce que c’est un livre qui ne doit pas dépendre de la diffusion imprimée au seul Québec.

Appel aussi aux dispositifs de résidence d’écrivains et aux festivals : quand est-ce que vous nous faites venir Nao en France ? Il y a énormément à confronter, à discuter. C’est juste le prix de 2 billets Air-Transat (elle et son petit bonhomme de fils) – mais je garantis que les questions en balance nous concernent ici au premier chef.

FB

Photo haut de page : Uashat, photographie inédite, © Naomi Fontaine.

Naomi Fontaine | une réalité beaucoup plus grande que moi

Il y a quelques jours à peine, je me tenais debout devant une centaine de personnes. Quelques jours à peine, je leurs disais combien j’étais heureuse d’être parmi eux, parmi les miens, remerciant les uns et les autres, les proches et les visiteurs, d’être venus célébrer avec moi le lancement de mon premier livre. C’était l’ivresse d’un moment que je n’avais jamais encore vécu. Le cœur chaud et la main moite, je souriais. Une peur enfin disparue. Mon peuple affirmait que je disais.

Cette chose que je ne peux nommer, leur sourire et leur fierté, je l’ai vu ce soir-là, alors que je récitais le discours appris par cœur. Les regards que je croisais. Les visages que je reconnaissais. J’ai compris que j’étais la messagère d’une réalité beaucoup plus grande que moi. Ils étaient si nombreux, à demander que je dédicace leur livre, tout fraîchement acheté, bientôt lu. Même dans mes rêves. Même l’imaginaire n’aurait pas fait mieux.

Chez-moi c’est comme ailleurs. Je suis la fille d’une telle. Je le resterai toute ma vie. Mais cette étincelle dans leur regard. Cette joie dans leur sourire. Ma famille. Mes amis. Je ne veux jamais l’oublier. Aussi fraîchement que la fleur déracinée, lucide comme la pluie rencontre le sol. Ce soir-là, il pleuvait, mais y avait de la chaleur et de la lumière à l’intérieur.

Le seul que je n’ai pas pu remercier, c’est François Bon. Je me permets de le faire ici, parce que je sais qu’il lira. S’il suffit de croire en quelque chose pour qu’elle existe, bien je vous dois énormément. Merci d’avoir cru que ceci valait la peine. Car j’ai vu les visages et je sais que ça vaut la peine.

Iame Unepessish, à bientôt.

[1]

Naomi Fontaine, bons baisers de la réserve

© Chantal Guy, La Presse, le 29 avril 2001.

« Kuessipan », en langue innue, veut dire « À toi », mais peut aussi être traduit par « À ton tour ». C’est à son peuple que Naomi Fontaine destine son livre, plein de respect et de dignité, sans pour autant masquer les difficiles réalités de la réserve. Même si elle écrit : « Bien sûr que j’ai menti, que j’ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. »

Naomi Fontaine ne regarde pas de haut son village natal d’Uashat, mais profite de la distance pour mieux comprendre. Si elle est née dans la réserve, dès 7 ans, elle a grandi à Québec en compagnie de sa mère et de ses quatre frère et soeurs. « Ma mère est devenue veuve pendant qu’elle était enceinte de moi, raconte-t-elle d’Uashat au bout du fil, d’une voix qui conserve encore ses accents adolescents. Elle voyait la misère et elle a voulu nous sauver de là. Ce n’était pas facile de quitter la famille, mais elle a fait ça pour nous, afin qu’on puisse voir autre chose. Elle voulait nous donner une chance dans la vie. La réserve, c’est quelque chose qui porte bien son nom, c’est réservé, justement. Elle a brisé quelque chose comme un enfermement, ce qui nous a rendus plus libres, de partir ou de revenir. »

À 22 ans, Naomi Fontaine fait ses études en enseignement du français au secondaire à l’Université Laval. Elle compte enseigner à Uashat, où elle connaît tout le monde, puisque tout le reste de sa famille y habite. Sa situation identitaire ressemble à celle de beaucoup d’immigrants, même si elle est née ici. À Québec, on soulignait sa différence, elle était « l’Innue », tandis qu’à Uashat, elle est la fille de Québec ! Il lui a fallu un peu de temps pour accepter ses paradoxes. Comme bien des enfants, elle avait le désir d’être « comme tout le monde » et vivait mal sa différence. Aujourd’hui, c’est le « désir d’être soi » qui l’emporte. « Quand j’étais petite, j’entendais dire de mon peuple que c’était tous des alcooliques, se souvient-elle. Mais je n’ai pas souffert des préjugés autant que ma mère, je n’ai jamais pensé que j’étais moins bien que les autres. Aujourd’hui, je suis capable de dire que je suis fière de mes origines, car je réalise plus ce que cela veut dire. Avant, je vivais un dilemme. Aujourd’hui, je sais que je peux être chez moi partout. »

Au bout du compte, est-elle contre la réserve ? « Oui. Je crois que cela aurait été mieux s’il n’y en avait jamais eu. J’estime que c’est une idée injuste, que ce n’est pas une manière de vivre. Mais si on les abolissait, les premiers qui seraient contre seraient les Innus. Et pourtant, je veux revenir enseigner ici, parce que je sais qu’il y a quelque chose à faire, et que c’est quand même mon village. C’est chez moi. »

L’avenir

Si l’on trouve dans Kuessipan quelques échos d’un passé plus idyllique, on n’y trouve pas de nostalgie et encore moins de folklore. Naomi Fontaine est résolument tournée vers l’avenir. Son regard n’est ni rose ni noir, et jamais accusateur. « J’ai voulu écrire un livre sur mon peuple parce que je trouve qu’il n’y en a pas beaucoup, dit-elle tout simplement. C’est sûr qu’il y a beaucoup de souffrance derrière la misère, mais je voulais aussi que les gens sachent qui on est, qu’on a aussi des forces, entre autres les enfants et la famille, et que les gens veulent s’en sortir. Le passé, c’est le passé, il faut faire avec ce qu’on a. Je n’aurais pas eu envie d’écrire juste sur des gens qui sont à terre. Je décris la misère, mais en dessous, il est important de montrer la force et la beauté. »

Pour la jeune écrivaine, toute situation a ses raisons. Elle écrit quelques pages lumineuses sur la maternité, très précoce et répandue dans la réserve où, dans les mentalités, « le risque de ne pas tomber enceinte est plus grand que celui de l’être ». « Oui, nous connaissons la contraception, nous sommes tous conscients de cela, explique-t-elle. Mais on dirait que c’est un choix pour la vie. Les femmes ici veulent toutes avoir des enfants. Comme pour combler un vide. L’avortement ne fait pas partie de notre culture. Ce qui me fascine, c’est qu’on dirait que les enfants, ça ne les fatigue jamais ! Il faut dire aussi que tout le monde s’entraide et s’implique dans l’éducation. » Et, à Uashat, souligne-t-elle dans son livre, « il n’y a pas de maisons pour les vieillards ».

Mais les pères sont trop souvent absents. Elle-même n’a jamais connu le sien, mort dans un accident de voiture à 24 ans. Elle élève seule son fils de 3 ans. Elle dit que ce sera probablement le sujet de son prochain roman... Qu’on attendra, maintenant qu’une nouvelle parole, qu’on espère durable, nous parvient d’Uashat.

[2]

Naomi Fontaine, ou le regard neuf

© Louis Hamelin, Le Devoir, 23 avril 2011

« Tout tient en une pièce, le mur le plus large fait face au lac. Le coin droit sert de cuisine. La lumière du jour entre par la fenêtre devant la table. Les quelques armoires du haut, grossièrement fabriquées avec des retailles de planches, contiennent du sucre, du café, du lait, de la confiture, de la mélasse, du lait Carnation, des tasses dépareillées... » Et la description de se poursuivre, sur deux pages pleines. On pourrait presque être dans le chalet d’une famille blanche, avec ses « armoires du bas [servant] à mettre les quelques chaudrons devenus inutiles à la maison, le sac de farine, la poche de patates à moitié pleine, le bac pour faire la vaisselle, le savon à vaisselle, les grands sacs verts, les petits sacs blancs ». Presque. Mais il y a, voisinant avec les boîtes de soupe et de fèves au lard, cette viande de caribou séchée et broyée, et, « sur la fonte chaude du poêle, la théière pleine à toute heure du jour », sans compter que les toilettes sont à l’extérieur. Mais voici : malgré la bonne vieille bécosse, malgré la viande séchée et la boîte de maïs en grain et la graisse qui semblent concentrer l’esprit du pemmican des ancêtres, ce que vous avez sous les yeux est une révolution de la littérature québécoise, ou nordique, ou innue, peu importe.

Je vais me faire plaisir et vous citer encore un peu Naomi Fontaine : « La vieille cabane se trouve à 254 milles au nord de Sept-Îles. L’endroit est désert, gardé par d’immenses épinettes. La neige recouvre le lac et le ciel obscur se laisse percer par d’innombrables tisons lactés. Tout résiste dans l’immédiateté. Tout s’oppose au sens commun. Tout repose, les âmes anciennes et les familles en vacances. »

Dans cette cabane où se côtoient âmes défuntes et jeux d’enfant, le poids de la tradition devient enfin ce fardeau déposé au bout d’un long portage. Pour la première fois, une écriture autochtone d’ici délaisse le point de vue de la confortable éternité des ancêtres pour exprimer l’existence d’une personne réelle, d’une jeune femme doucement déchirée entre les vies possibles, mère à quinze ans, habitante du troisième millénaire et d’une communauté amérindienne, enclave sédentaire née de la politique d’apartheid officieuse de l’État canadien, ou réserve indienne, comme on disait avant.

Tout ce qui était auparavant cliché, préjugé, raccourci facile et posture morale à l’avenant, nous revient, dans ces pages, formidablement décapé, de sorte que nous avons l’impression de nous frotter à cette réalité pour la première fois, comme ressourcée de l’intérieur, filtrée qu’elle est désormais par une voix qui, en signifiant son congé au paternalisme blanc, se montre capable de regarder le monde en face : « Le risque de ne pas tomber enceinte est plus grand que celui de l’être. Elles veulent toutes enfanter. Dès qu’elles trouvent preneur, elles ne se protègent pas, elles attendent que leur ventre s’alourdisse. » Bien loin de la péroraison d’un curaillon des Affaires sociales, on est dans le témoignage à fleur de chair d’une écrivaine que nous rencontrons au moment presque miraculeux où elle enjambe la clôture d’un isolement révolu : d’un côté, la vie donnée ; de l’autre, toute cette parole à prendre...

Les Indiens aiment les enfants. Les Indiennes font beaucoup d’enfants. Le temps est venu de ranger ces formules simplettes dans le tiroir aux conventions langagières, maintenant que nous avons droit aux mots de la mère : « Il criera que c’est un accident et il aura mille fois raison. » « L’enfant, une boule de chaleur, un rêve, petite fille ou petit garçon, une échographie, une parcelle de réalité, un battement de coeur si rapide, une prospérité, une façon d’être aimée, une rentabilité assurée, une manière d’exister, de faire grandir le peuple que l’on a tant voulu décimer, une rage de vivre ou de cesser de mourir. L’enfant. »

Et quand Naomi Fontaine écrit encore que « les choses vieillissent plus vite par là-bas, d’où je viens. Parfois, sans que personne ne s’en rende compte », on a envie d’ajouter : oui, mais elles rajeunissent drôlement vite, aussi...

Une suite de tableaux

Le livre est qualifié, peut-être un peu abusivement, de roman. Il s’agit en réalité d’une suite de tableaux, lesquels donnent parfois l’impression de tourner court, de tomber à plat, esquissés non sans maladresse ici et là, mais assez souvent avec une justesse de ton et un sens de l’observation qui annoncent les plus belles choses. Quiconque a le moindrement traversé, ne serait-ce que l’espace de quelques jours, l’univers social clos et le monde nocturne inquiétant et transgressif de la réserve indienne sera frappé de la sensibilité avec laquelle Naomi Fontaine en a épinglé la vie. Capable de passer de l’enfermement à la grandeur, de la caisse de vingt-quatre aux coups de queue du saumon, elle paraît moins vouloir célébrer l’aspect mythique de ce peuple jadis « libre dans la seule contrainte de survivre » que vouloir décrire, jusque dans la minutie des gestes quotidiens et le contenu de leurs armoires, « ceux que nous sommes devenus ». L’art de la description, on le rencontre partout dans Kuessipan, comme un besoin enfin comblé, une revanche vitale : l’arrivée du réalisme dans cette littérature d’un là-bas qui soudain ose s’affirmer ici.

Kuessipan est aussi différent de la littérature innue qui l’a précédé que Le Survenant l’était des romans de la terre québécois. Comme celui-là, il introduit une fêlure dans le dogme de la parole héritée, une ouverture par laquelle l’air peut entrer, la liberté de choix souffler sur les vieilles idées fixes. Fontaine sacrifie elle aussi au culte des Aïeux ; l’eau vive des rivières de Nutshimit, là où s’étendent les vastes territoires rouges de l’intérieur des terres transpercées par le chemin de fer, coule aussi dans ses veines. La différence, c’est qu’elle préfère, aux rassurantes certitudes de l’ordre sacré, se tenir sur la ligne de déchirure de son monde, là où le temps indien bascule dans le train du présent, à la vitesse grand V. Ainsi, quand elle suit une femme citadinisée dans son retour au pays des Anciens : « Quelques jours plus tard, elle voulait être chez elle, dans sa maison, dans son lit, avec son amoureux, au chaud, propre et fraîche, pour boire un café le matin avec de la crème et du sucre. » Chez Fontaine, les sacro-saints bienfaits de la civilisation produisent, à tout le moins, un conflit... De quoi bâtir un roman, un vrai.

Car elle est devant une oeuvre. On lui souhaite de lire bien vite Tomson Highway, Thomas King et, pourquoi pas, Louise Erdrich. En attendant, « pas de passé trop lourd qui fait suffoquer ce qui vit ». Et : « Le regard neuf que l’on porte sur les choses qui éblouissent. » Lorsque Naomi Fontaine aura appris les ficelles de l’art de la fiction, attention.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 22 mai 2011

merci aux 1885 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page