à Louvain, 10 "témoins" de la salle précieuse de la bibliothèque servent d’appui à l’exposition "Écrits, ruptures" – inauguration le 17 novembre

Louvain-la-Neuve est un campus-ville, installé en pleine campagne, près d’Ottignies, au moment de la séparation linguistique d’avec l’université de Leuven.

Pour le partage des livres, pas de grave conséquence : la bibliothèque de la vieille université ayant été brûlée par les Allemands en 1914, le fonds est récent.

Entre la gare et la place des Halles universitaires, le mince sas d’une galerie commerciale où tout le monde passe, et où le service culturel de l’université a installé son lieu d’exposition.

Dans les 3 petites salles ouvertes sur le passage, à partir du 17 novembre, nous installons 10 objets choisis dans la salle précieuse du 4ème sous-sol de la bibliothèque, et nous nous en servons de témoins. Allez, plus un 11ème pour la route (une magnifique caissette miniature de poésie japonaise conçue pour les voyageurs, au XVIIème siècle).

Au mur, des reproductions grand format de documents récents, qui poseront les différentes dimensions d’usage du numérique dans le savoir, l’image, le texte. Des bornes avec des iPad présentant démonstrations d’imagerie scientifiques, ou de créations textuelles, dont certains publie.net.

Et, pour se promener dans l’expo, chaque visiteur dispose d’un iPod où, pour chacun des 10 objets sous vitrine (un livre calciné, ou une planche d’anatomie est-ce que c’est un livre ?), un texte personnel en guise de bref édito, un texte d’un membre de l’équipe ou de l’université, et des textes témoins, signalés ci-dessous (Quignard, Manguel, Benjamin, Febvre, Duras, Kafka...).

Avec aussi participation exceptionnelle du fonds Henri Bauchau, mise à disposition de carnets de travail.

Je mets en ligne ici mes 10 éditos, à mesure que je les rédige, c’est pour m’aider dans le marathon. Et surtout : aide bienvenue, des visiteurs de Tiers Livre comme des étudiants Louvain. Cette mise en ligne restera évolutive jusqu’au lancement de l’expo, notamment avec photographies des 10 objets et mise en ligne des enregistrements.

Commissariat expo : Frédéric Blondeau, Françoise Hiraux.

FB

NOTA : les textes ci-dessous ne sont pas sous licence Creative Commons, mais relèvent de mon travail d’auteur.

écrits, ruptures : dix questions au livre

– le livre, le corps

– le savoir, le livre

– transition : l’imprimerie

– le livre, bien plus que le livre

– sauvegarder, oublier, détruire

– l’auteur anonyme, l’auteur foule

– l’écriture comme travail

– l’écriture et le voir

– quand l’image se passe du texte

– l’écriture et l’éphémère

– l’écriture comme énigme et perspective

1, le livre, le corps

L’histoire de la lecture, une histoire du corps lisant ? Anciennes reproductions des scribes : ceux qui ont charge d’écrire sont aussi ceux qui ont charge de lire. Lire, c’est lire pour les autres.

Exemple par le stigme, ce petit signe qui marque la séparation des mots, et dont on retrouvera la très mince trace graphique jusque dans les manuscrits médiévaux. La langue grecque ancienne, le romain archaïque n’auraient pas l’idée d’un blanc pour séparer les mots. Cela ne s’inventera que vers l’an 1000.

Mais ils sont si exercés, ceux qui lisent, que le stigme qui sépare les mots leur est inutile : il disparaît progressivement du grec comme du romain, ne reviendra que bien plus tard, avec la ponctuation.

On sait l’histoire de Saint-Augustin, qui vient de Tunisie ouvrir une école à Rome, mais, devant les difficultés financières, part enseigner à Milan, où il visite un ami de sa mère, Ambroise : mystère, Ambroise lit seul, et silencieusement.

Alors, cette posture de l’écart, de la réflexion calme, qu’elle soit étude, recueillement, ou évasion intérieure, sera pour longtemps associée au livre, sacré tout d’abord, profane ensuite. Le livre est peint avec la main qui le tient. On dessine des fauteuils et divans conçus pour le confort du lecteur, y compris des tabourets avec Bible incorporée, pour la prière qui ouvre la table.

La poésie et le roman, le livre de voyage, n’auraient pu devenir un tel vecteur de notre imaginaire sans cette appropriation par le corps. Quel beau texte, celui de Georges Perec capable à distance de retrouver les livres de son enfance, à partir du moment où il se souvient les avoir lus à plat ventre.

Du lutrin à la poche, et ces minuscules livres faits pour la cantine de voyage, ou pour être dissimulés en temps de danger, l’histoire de notre imaginaire, la remémoration de nos acquis par l’étude, tout passe par l’histoire des lieux, moments, heures et positions du corps à l’instant même de la lecture. Couché dans l’herbe, ou le front sur la main à la bibliothèque, ou bien la lecture sous la lampe, dans le fond de la nuit ?

Les tablettes modernes se passent de lampes pour la lecture de nuit, mais les liseuses à encre électronique, qui vous permettent d’emporter avec vous votre bibliothèque, on hésiterait à les laisser sur le sable de la plage.

Et lire sur téléphone, quel étonnant retour au tout petit format in octavo de ces livres populaires il y a 300 ans.

Sans parler de ces expériences, comme SixthSense, qui vous permettraient de lire directement un livre dans la paume de votre main.

Mais est-ce que cela s’appelle alors encore un livre ?

2, le savoir, le livre

Le savoir peut se passer de l’écrit : où est le savoir du sourcier, du luthier ? Mais cela vaut pour le savoir de l’astronome déchiffrant le temps fossile dans les raies d’un spectromètre, comme cela valait pour ces philosophes grecs privilégiant l’échange oral de leurs écoles.

Le savoir peut-il se transmettre hors du livre ? Des calendriers incluant les éclipses solaires et le mouvement des planètes ont été tracés à même le sol chez les Dogons, ou en Chine, ou à Stonehenge.

Je repense à Bill Gates, consacrant une partie de revenus disproportionnés, au regard de notre condition moyenne (mais aucune critique : génie de l’étudiant, au bon moment, qui propose l’interface utilisateur dont le fabricant d’ordinateurs IBM croyait pouvoir se dispenser), au rachat de collections photographiques des grandes agences de presse, et les stockant dans d’anciennes mines de Seattle : les grands dépôts d’images, ou les grands dépôts de films (qu’on découvre aujourd’hui si périssables), font aussi partie de la part collective du savoir.

Reste que le livre, comme l’apprentissage du luthier ou du chirurgien, c’est aussi du temps : le temps que nous, lecteurs, devrons consacrer à l’interactivité particulière à quoi il nous contraint. Le livre agit sur nous, et le livre de savoir ou de pensée n’a rien d’un réceptacle dont il s’agirait d’organiser le transfert. Dans le temps de lecture du livre de savoir, nous déplaçons d’abord, en la dispersant en amont, ce qu’on s’imagine savoir de l’objet. C’est d’abord une activité négative : déconstruire les représentations acquises. Dans le même temps, s’établit une reconstruction : lien de ces éléments de savoir avec nos autres savoirs, ce qui nous mène là, et comment cela s’articule à notre idée générale du monde, ou la contredit. Enfin, ou tout d’abord, la méthode même.

Vous êtes devant la carte du monde, ou de tel fragment du monde, ou bien devant la carte du corps, et c’est la carte intérieure que d’abord on doit convoquer, ou la totalité des cartes qui existent et dont on s’est lesté. Ensuite, on les écarte, on laisse la carte neuve prendre la place : alors commence la troisième phase : rejouer en pensée notre expérience du monde à travers la nouvelle figure abstraite. Notre expérience réelle du monde, singulière ou collective, telle que nous la prolongerons, se fera d’après cette projection abstraite, du moins l’intensité du travail que nous aurons conduit à partir d’elle.

Est-ce qu’il y aurait une spécificité du savoir numérique, sinon le danger qu’images, graphes, bases de données on puisse s’en saisir en tant qu’objets infiniment manipulables, trop complexes d’ailleurs parfois pour que nous puissions les traiter par la représentation mentale (c’est clair, pour les objets singuliers de l’astrophysique).

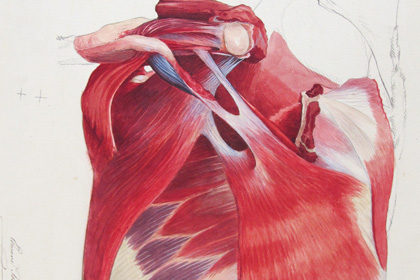

Je crois que c’est ce qui m’a émerveillé dans cet « Atlas de l’anatomie de la vache ». Ce que l’image décortique, c’est un mystère simple : mise au service de notre espèce d’un animal qui convertit l’herbe en viande, tandis que nous ne saurions manger de l’herbe. Mais c’est bien le mystère du corps humain qu’on projette et qu’on cherche, aussi, dans ce dépli de ce qui nous ressemble tant, mais en un peu plus simple, en beaucoup agrandi.

Et le travail de l’émerveillement, face au mystère du corps – précisément parce que la vache ne nous émerveillera jamais tant qu’un tigre, un cheval, un pou (ô cette capacité de s’endormir huit mois et se laisser tomber sur une source chaude, avec pourtant si peu de chance de s’y accrocher au passage) ou la puce (ce serait si commode pour nous, dans les villes, les tours, les rocades, les gares et métro, la possibilité de sauter de dix fois notre hauteur) – c’est l’émerveillement à celui qui dessine, celui qui grave, celui qui colore, celui qui imprime. La geste collective qu’implique cet autre obscur savoir : qu’on déplace l’acquis, qu’on remet un peu d’inconnu sur la route de l’homme, et que cela passe toujours par un peu d’étonnement sur quoi on bute.

« Comment vivre sans inconnu devant soi ? », demandait René Char. Et comment inventer que nos nouveaux savoirs digitaux et techniques nous autorisent le même étonnement simple, décisif ?

3, transition : l’imprimerie

On peut voir cela tout simplement : on recopiait les livres à la main, et arrive Gutenberg, qui les reproduit avec une presse, et tout change. Plus besoin de copistes, le commerce du livre peut se déployer à toute autre échelle.

Gutenberg, apprenti-joailler, s’est bien rendu en Hollande, où il a découvert le travail de graveurs reproduisant des textes par des planches de caractères recomposables. Il revient en Allemagne, emprunte des fonds. Ce qu’il invente est complexe : cela touche à la presse, un hybride entre celle des relieurs et celle des vignerons, cela touche à l’encre, qu’on doit mêler d’huile, cela touche à la fonte des caractères de plomb. Il fabriquera 180 Bibles, cent vingt sur papier, soixante sur vélin. Elles sont lourdes, ne bougent plus ensuite du lieu qui les accueille.

Alde Manucce, à Venise, procède, lui, avec des caractères serrés dans des tringles, technique reprise des graveurs sur soie de Corée – Venise est ouverte sur l’Orient. Et il travaille d’emblée sur des tirages conséquents, pouvant aller jusqu’à 1000 exemplaires, et un format de livre tel qu’on puisse l’emporter dans sa poche. Le livre moderne est né.

Cela ne passe pas tout seul : comment l’écriture aurait une âme, reproduite par une machine ? Ce que veulent démontrer Manucce et les autres Vénitiens, c’est que même un oeil exercé ne peut reconnaître un livre qu’ils ont imprimé, de ceux qui sont recopiés à la main.

Les caractères, par exemple : en France, Garamont grave sur cuivre l’écriture manuscrite du premier scribe du roi, Ange Vernèce, meilleur calligraphe du royaume. Résultat : nous nous servons toujours, pour imprimer les livres d’aujourd’hui, de la police Garamond.

Curiosité : pendant plusieurs décennies, l’industrie de la copie manuscrite continuera d’employer des milliers de personne à Venise. C’est le déploiement de la copie manuscrite à grande échelle qui a engendré la révolution de l’imprimerie, et à son tour, le développement de l’imprimerie démultiplie le potentiel de l’ancien système – effet paradoxal qu’on retrouvera dans les autres transitions, y compris celle d’aujourd’hui.

Et croyons Alde Manucce : la différence, à mille exemplaires, c’est qu’on peut brûler l’auteur, les idées du livres continueront leur chemin.

En réouvrant la complexité de l’invention de l’imprimerie, de Gutenberg à Manucce, c’est le vocabulaire de la transition d’aujourd’hui qu’on déploie.

4, le livre, bien plus que le livre

On ouvre un livre, on se rend à la première page du texte, et on lit : quoi de plus simple ? Et cela correspond à la si belle définition du roman, donnée par d’Alembert : « un livre qu’on a envie de lire vite ».

Nous avons oublié de quel apprentissage savant et de quelle historicité cela procède. Nous entrons dans une librairie ou dans une bibliothèque : nous nous orientons spatialement selon des indications arborescentes, qui vont nous guider jusqu’au rayon précis où notre requête pourtant floue ne nous confrontera plus à l’ensemble général des livres que recèle la bibliothèque ou la librairie, mais l’échantillon réduit d’ouvrages liés à cette requête que la préposition sur (des livres sur) incarne si bien.

La lettre postale en est un autre exemple : date, signature, bien sûr l’adresse (destinataire, expéditeur) et désormais les indications numériques de suivie et traçage, sont un même univers de métadonnées associées à un objet texte, en définissant aussi le statut (lettre privée, envoi collectif, injonction).

Associer au livre des métadonnées qui le relient ainsi à notre requête floue, capable d’orienter notre déplacement spatial, c’est une très vieille histoire.

Ainsi, les Mésopotamiens doublaient leurs tablettes de terre durcie au feu d’une mince couche d’argile crue pour ces suscriptions. Ainsi les Romains, découpant les longs textes en rouleaux successifs : c’est l’histoire du mot livre qui commence ici, puisque livre ne désigne pas l’oeuvre, mais tel rouleau précis, et donc à numéroter. Numéroter où ? Sur le bouchon qui ferme, en bout, le rouleau : bouchon ouvragé qui indiquera l’auteur, le titre, et ce numéro.

Ainsi de l’univers passionnant des annotations : une littérature elle-même, prise globalement, peut se définir depuis l’annotation généralisée d’un livre – ainsi le Zohar de la tradition juive, et jusqu’au XXe siècle, avec les rabbins itinérants de Martin Buber ou Edmond Jabès, le commentaire se fera oeuvre.

Dans la tradition des manuscrits arabes, l’annotation en marge devient oeuvre elle-même, spirale ou calligramme.

Et, quand on se promène dans la salle précieuse de la bibliothèque de Louvain, combien de pages de garde avec le nom des propriétaires successifs, leurs remarques, et combien de livres qui ont gardé jusqu’ici des inserts de lettres personnelles, marques pages, documents associés ?

Avec le numérique, on franchit une étape, puisque ces métadonnées sont associées au contenu lui-même, dans le même emboîtement de fichiers qui définit l’objet, ou comme ensemble de liens externes, qu’une requête précise peut y associer.

Et bien des questions supplémentaires : l’annotation en marge du livre, en quel point précis du fichier numérique va-t-on l’ancrer, sera-t-elle partageable, et avec qui ? A-t-on le droit de l’effacer ? Et comment associer des univers d’annotations concernant un même objet, si la ressource consultée appartient à deux bibliothèques différentes ?

Et, surtout, vous n’avez que le petit cadre de la tablette ou de l’écran, pour vous déplacer comme on le faisait dans la bibliothèque ou la librairie. Encore, quand vous y rentriez, saviez-vous au moins que vous cherchiez quelque chose : sur le web, c’est souvent aussi à nous de construire le désir de lecture.

L’univers des métadonnées, l’univers de la recommandation a bien effectivement passé d’un entour du livre, au livre lui-même.

5, sauvegarder, oublier, détruire

Quel symbole qu’une bibliothèque détruite : un document de l’Unesco en recense plusieurs dizaines.

Et la plus ancienne, celle d’Alexandrie : les rouleaux entreposés témoignaient de la domination exercée à distance, et les Grecs avaient résisté plusieurs décennies avant de remettre les oeuvres qui légitimaient leurs temples – ainsi avons-nous perdu l’essentiel d’Eschyle ou Sophocle, pourtant des siècles après eux, quand les textes d’Aristote ou Platon, qui n’avaient pas ce caractère sacré, nous sont parvenus.

De quoi ce souvient ce livre calciné, qui nous parvient sous sa même forme matérielle au-delà de sa destruction ?

Nous avons appris et rêvé dans les livres. Lorsque nous les lisions, nous avions l’impression d’un paysage bien plus large que ce que nous en retirions. Et que chacun de ces livres nous menait à un autre, comme le livre voisin aurait pu nous mener encore à un autre savoir, un autre rêve, un autre secret.

Nous nous souvenons des livres que nous avons lus, nous nous souvenons en partie de ce que nous avons lu, mais sauver le livre – dans la bibliothèque personnelle, comme dans la bibliothèque où nous saurons le retrouver – c’est sauver la possibilité de relire, comme, tout aussi bien, le chemin de notre propre mémoire. La présence de notre bibliothèque est le tissu matériel de liens qui renvoient au souvenir de ce que nous avons lu, sans même reprendre le livre et le rouvrir.

Devant le livre calciné, nous sommes en manque d’un secret que nous ne serions peut-être pas venu y chercher. Ce que nous ne supportons pas dans le livre calciné, c’est l’impasse mise sur la part de vie qui l’avait écrit, sans que l’auteur sache à qui destiné, mais le chemin de tout éventuel destinataire – le hasard même qui nous mène à un livre – désormais interdit.

Nous constituons avec le numérique une bibliothèque généralisée. Elle nous dépasse dès à présent de toutes ses proportions. Et pourtant, qu’on descende dans les travées souterraines de la bibliothèque de Louvain comme dans celles de la BNF, des masses de cartons et legs non inventoriés. Et on sait que la masse des titres publiés depuis 1947 équivaut exactement à tout ce qui avait été imprimé les quatre siècles précédents. Quelle légitimité ou besoin d’archiver obligatoirement cette masse ? Seulement voilà, pas à nous d’en juger – les 400 exemplaires impayés d’Une Saison en enfer de Rimbaud, retrouvés à Bruxelles 25 ans après impression, suffiraient à nous enseigner cette humilité obligatoire.

Mais la bibliothèque généralisée, dont l’acteur principal est Google Books, mais qui ne se résout pas à lui, heureusement, nous offre-t-elle cette même teneur du secret, dont est porteuse la bibliothèque détruite, alors même qu’elle ne saurait y répondre ? La bibliothèque générale induit une disponibilité devenue quasi totale (mais fragmentaire, et liée à notre intention ou requête.

De même, l’élargissement du concept de publication, dans la prolifération des titres du dernier demi-siècle, se prolonge avec la nouvelle extension du savoir et de l’écrit qu’est le web : juridiquement, publier sur le web dépend, dans quasiment tous les pays, des mêmes lois qui régissaient la presse ou l’imprimerie. Et le web est depuis longtemps dépositaire de contenus, scientifiques ou créatifs, ou tout simplement les grands bassins de ressources que sont les bases de données, qui ont repris la fonction anciennement dévolue au livre et lui seul.

Alors comment définir l’extension et les limites des collectes et des sauvegardes ? Si nous archivons tout, comme lorsque Google, ce mois de novembre 2011, décide d’élargir sa collecte aux commentaires de Facebook, ne supprimons-nous pas nous-mêmes la clôture qui permettait l’instauration du rêve, du secret, de la quête ? Lorsque la British Library, ce mois de novembre 2011, décide d’archiver les messages Twitter émis depuis le sol britannique, est-ce la même teneur, dans les bases de données concernant les faits langagiers, que la transcription numérique des manuscrits de Newton ou de Berkeley ? Lorsque Google archive les blogs francophones québécois, belges et français, mais que la BNF archive les blogs français mais pas les blogs belges ou québécois, qu’est-ce que la constitution et le jeu réciproque de ces bases de données ouvre et ferme à la langue ?

Le web est un tissu (même étymologie que texte) ou toile où l’ensemble de nos faits de langages se fait et se défait, y compris ce que nous réservions, dans d’autres états de la communauté, à la communication orale. Ces traces peuvent se retourner contre nous : nous effaçons nos archives, mais l’empreinte que nous laissons, qui constitue notre identité numérique est bien plus vaste que nos archives personnelles.

Nous voilà donc paradoxalement, en revendiquant un droit à l’oubli et l’effacement sur le web, à demander aux outils d’aujourd’hui ce qui resemble à ce que nous ne supportons pas, voyant devant nous et méditant sur le livre calciné.

6, l’auteur anonyme, l’auteur foule

Ce qui frappe, dans les archives au sous-sol de Louvain, à arpenter tant de rangées d’écrits, c’est l’auteur foule. Non pas l’auteur anonyme : prenez ce cahier de cours, prenez ce manuscrit relié, dépliez ces actes de colloque, le nom de l’auteur figure bien. Mais l’ensemble constitue un auteur anonyme, qui, chaque période, les rassemble tous.

Ce qui frappe, dans les archives au sous-sol de Louvain, c’est l’infinie stratification de tous écrits menant au livre. D’ailleurs, bien plus que les écrits seuls : dans la masse des legs, des valises, des dessins, des diapositives, des photographies, des machines à écrire, des ordinateurs périmés. Et pour les écrits : les fiches, les cours recopiées, les manuscrits reliés, les correspondances, les registres – incluant les contrats, conventions, factures, et pourquoi pas, toujours ici cinquième sous-sol des archives de Louvain, le faire-part de décès, l’oraison funèbre et la peinture à l’huile ou le buste qui fait mémoire.

Ainsi, chacun ici fut un corps écrit, et ce qui constitue l’université comme texte, c’est le corps de tous ces écrits, où le nom de l’auteur n’a plus d’importance.

Ainsi ces livres pour que les jeunes mères notent ce qui concerne le bébé, mêlé à de sages conseils par l’éditeur – un livre à écrire, et le guide pour l’écrire. Ainsi ces journaux intimes, et le commerce qui se fait de ces livres reliés et ornés, parfois à fermoir pour le côté privé de l’écriture. Livres sans texte, on vous le confie : mais personne d’autre que l’auteur pour en être lecteur.

Il faut arpenter ces sous-sols pour se rendre compte de combien, à chaque époque, était massive l’accumulation d’écrits et multiple leur stratification. Ce que l’archive a saisi : probablement une goutte d’eau dans l’océan d’écrits non destinés à devenir pérennes.sL’univers des blogs est public et massif. La stratification de nos écrits numériques tout aussi multiple, tout aussi massive. Correspondance, journaux en ligne, forums et commentaires, statuts sur les réseaux sociaux, publication de photographies définissent un continent d’écrits qui à la fois deviennent publiquement accessibles (à condition qu’on les chercher ou les appelle) et à la fois créent autour d’eux un réseau de micro-communautés, différentes pour chacun.

En revenant marcher cinquième sous-sol des archives, dans le continuent de l’auteur foule, l’auteur anonyme qu’est chaque époque après l’autre, prendre conscience que l’énorme poussée des blogs n’est pas en elle-même une poussée d’écriture débordant les précédentes.

Lire une époque par la masse anonyme de ses écrits : tant d’émotion, à cette précision sur le carnet d’un étudiant en génie civil, ou la façon dont il pose près du premier pont qu’il a construit, même sur un canal modeste, émotion à ces journaux privés, ces lettres qui devaient rester secrètes.

Le web est l’auteur-foule d’aujourd’hui. Apprenons, dans cette émotion même, à nous fondre nous-mêmes dans cet anonyme pluriel. Et en prélever de larges échantillons, comme on le faisait auparavant : qui saura jamais la limite de cette extension complète, à chaque époque, de l’écriture pour vivre, le grand écrire anonyme ?

7, l’écriture comme travail

sur carnets de Henri Bauchau

Eh non, on ne regarde pas les brouillons d’écrivains comme des posters de stars du rock.

C’est beau, parfois – mais parfois ça ne paye pas de mine. Parfois, ça n’existe pas du tout : fallait-il être belge comme Henri Michaux pour décider, affirmation d’une singularité parfaite, de visser au bout de sa table à écrire un broyeur à papier, et de ne laisser après lui aucun brouillon ?

Rabelais ou Villon sont-ils Qmoins grands, de ce que nous ne disposons pas de leurs ébauches ? Ou les Mémoires d’Outre-Tombe de Chateaubriand une construction moins complexe, parce que l’auteur, de peur que ces traces lui échappent de son vivant, supprimait à mesure toutes les rédactions intermédiaires ?

À partir de quand s’intéresse-t-on aux brouillons d’écrivains ? Mais, précisément, à partir du moment où il y a des écrivains – le mot apparaît au VXIIe siècle, pas avant.

Dans le long travail de ses Mémoires, où, de 1723 à 1742, Saint-Simon écrit tout ce qui s’est passé à la cour de 1709 à 1723, nous savons cette page où, le jour du décès de son épouse, il inscrit une ligne de larmes.

Les brouillons de Flaubert nous importent, parce qu’ils témoignent d’une méthode de composition qu’il nous lègue en même temps que ses livres. Il ne compose pas linéairement, mais par un bloc chapitre qui, le premier soir, une fois tous les quatre mois, sera récrit en boucle pendant cinq semaines, passera progressivement de 12 à 21 feuillets, mais en aura demandé 500 intermédiaires, à force de recopie intégrale et augmentée.

Les brouillons de Balzac nous importent, parce ce qu’ils incluent cette prise de distance radicale – il écrit de 3 heures à 7 heures du matin, 14 ou 20 jours d’affilée, une fois tous les 2 mois, produisant une unité texte à peu près constante d’environ 150 ou 200 feuillets, qui constitueront un roman, ou telle partie de ses grands livres, en publication toujours fractionnée. A 7 heures, après un bain chaud (grand luxe réservé à ces brèves et intenses périodes d’écriture), il reçoit le travail de la veille composé à l’imprimerie, et écrit sur les marges du placard.

Les manuscrits d’Arthur Rimbaud ne nous intéressent guère puisque, nouveauté parfaite, c’est lui-même qui recopie, pour Paul Demény, Germain Nouveau ou Verlaine, les textes dont il estime le travail terminé. Ce chantier, l’a-t-il emporté avec lui au Harar (une malle paraît-il emplie de papier aurait disparu, quelques années après sa mort, dans l’inondation de Marseille, chez le cousin qui en avait la charge – mais peut-être est-ce seulement une légende) ? Nous importent plus les vers où Rimbaud évoque sa propre méthode de composition en partie mentale, et en mouvement : la grand’route par tous les temps.

Et pas de brouillons non plus pour Stendhal ou Artaud, qui dictaient leurs textes en arpentant la pièce. Mais les textes qui entourent ou précèdent la période de dictée avec secrétaire, sont comme le dépôt archéologique de cette genèse de l’oeuvre.

Ainsi, si nous voyons peu d’intérêt à la conservation des différentes versions d’un texte qui s’ébauche (mais nos logiciels et nos systèmes de sauvegarde nous l’autorisent, si nous le jugions utile), l’organisation même de notre disque dur participe de cette genèse du texte, incluant même probablement l’historique des textes consultés, les billets de blogs rédigés. Le passage au numérique n’est pas l’effacement de la genèse textuelle, il est son ouverture plus directe à l’atelier général de l’écrivain.

Le livre est la clôture matérielle d’un travail, décidée (et souvent contractualisée avec l’éditeur) par l’auteur. Savoir obscur que, dans l’intensité et la continuité de son travail, ce morceau peut en être séparé, et inaugurer, loin de soi-même, une relation parfaitement intime, où nous n’interviendrons pas, avec qui voudra bien s’en saisir : le lecteur (comme nous-mêmes sommes indissociablement lecteur).

On le sait pour chaque étape et chaque auteur : chantier que même la mort, parfois (c’est clair pour Baudelaire, Proust, Kafka) laisse toutes frontières ouvertes.

Ce qui définirait la littérature, et donc le statut récent et parfois trop fétichisé de l’écrivain, ne serait-ce pas alors seulement ce chemin, de reprise, d’intensité, de conduite ?

Qui s’embarrasserait peu alors de sa nature, la main à plume (ce qui est aussi une technologie) ou la main sur le clavier. Mais nous laisseraient, comme le travail d’Henri Bauchau en témoigne, devant l’autre mystère : l’écriture comme invention d’espace, occupation graphique, rythme spatial autant que narratif.

Rien d’impossible, cela non plus, à le transposer dans l’espace numérique. Mais une grande responsabilité à en rendre l’apprentissage possible, alors même que nos machines continuent de tant évoluer – créer les conditions et le partage qu’une culture numérique soit aussi la pleine conscience des outils créatifs, quand la technologie nous semble disparaître, tant nous prenons l’habitude du couple écran-clavier, mais tant ce couple rompt, pour la composition de l’oeuvre dense, avec l’artisanat qui a permis celles dont nous héritons.

Autoriser à tous ce travail, si l’on souhaite que la poésie soit faite par tous, et non par un.

8, l’écriture et le voir

La peinture a si longtemps été liée à l’histoire religieuse, que l’image est devenue icône : celui qui écrit est seul dans sa pièce d’étude, les livres autour et au-dessus de lui, et la lumière qui vient du dehors, par le haut, se projette directement sur la main qui tient la plume. Le livre tire son autorité du premier livre, celui dont la parole est divine.

Au point que lorsqu’on a imprimé pour la première fois l’oeuvre de Pline, on n’a pas hésité à rajouter des descriptions de rhinocéros à ses animaux, plutôt que de corriger celui qu’il décrivait par ouï-dire, et qui a engendré la licorne dans le merveilleux médiéval.

Et pourtant, Pline lui-même qui était-il ? Militaire et diplomate, il recueille sur le terrain même des guerres impériales les récits des légionnaires qui reviennent de pays où il n’a pu parvenir.

Et Hérodote, le marcheur... Et Plutarque, le grand prêtre d’un important sanctuaire d’oracles : jamais l’écriture n’a supposé, pour naître, un retrait du monde. Ce qu’elle suppose, c’est l’écart intérieur au bruit du monde, et cette épreuve de force par quoi on le constitue comme représentation, à contre, s’il le faut, des schémas de perception que nous avons reçus.

Dans les sous-sols des archives de Louvain, les legs des enseignants le prouvent : pour acquérir le savoir et la légitimité, on commençait par recopier, mettre en fiches et cahiers le travail de ceux qui vous avait précédé. Merveilleuse patience, merveilleuse continuité et hommage. Au point que figurent souvent dans ces legs, cinquième sous-sol de l’université de Louvain, le meuble de menuiserie que le nouvel enseignant faisait lui-même construire pour archiver ses fiches.

Mais le travail du scientifique, de l’astrophysicien, du chimiste, de l’ingénieur, s’effectue dans le laboratoire, pendant les nuits sous le télescope, comme aussi – aux archives toujours – les herbiers témoignent que les universitaires aussi étaient des marcheurs.

C’est à cette révision que nous invite cette magnifique édition de Descartes. Luminosité d’abord de la typographie. Dans ce livre qui parle de comment l’oeil est construit, et comment il fonctionne, l’art d’imprimer s’est enfin débarrassé de la première gangue, qui voulait tout faire ressembler à l’art des copistes.

La révolution, qui nous permet d’accéder à un autre niveau de compréhension et de représentation du monde, passe par la technologie qui nous le rend perceptible. Quand Tycho Brahé, qui est au centre du monde quand il le décrit, dit avec raison que ses calculs sont plus exacts que ceux de Copernic, ni l’un ni l’autre ne disposent de lentille optique. De même, ceux qui travaillent alors sur le corps chercheront longtemps encore le lieu des affections dans le foie.

Mais l’enseignement de Descartes, qui analyse la loupe, la lentille, le télescope et en tire des enseignements pour l’oeil lui-même, égalant le corps et l’univers, ne pose pas la technologie neuve comme finalité : il écrira des Méditations, reviendra – on le sait – par une formule célèbre, sur ce mouvement même par quoi la pensée se constitue au monde, et s’appuie sur la complexité neuve pour nous établir nous-mêmes dans un nouveau statut d’homme devant le monde.

Et nous devrons toujours à Descartes d’avoir effectué pour lui-même ce renversement bien longtemps avant d’imprimer dans un livre ce magnifique savoir concernant l’oeil. Il est mercenaire, il loue ses services d’épée à des princes étrangers. Il est dans la nuit des langues, des hommes nourris de violence et de sang. Elle caractériserait donc notre humanité, cette impossibilité à maîtriser son destin, ou son affinité pour l’obscur ? C’est une nuit d’hiver, en Allemagne, allongé sur le poêle de céramique, que Descartes trouve son intuition de départ.

Gardons-nous, pour l’écriture, de séparer ce retrait, et le travail sur soi-même, de l’expérience du monde. Sachons remonter, pour tout écrit qui nous parvient, de ce qu’il nous induit intérieurement, d’abstraction comme de rêve et d’étude, à l’expérience humaine – hasardeuse et arbitraire – qui lui a permis ce franchissement.

Paradoxe de l’écriture : que l’expérience elle-même, et la dérive, et l’excès, et les hasards, ne portent pas en eux promesse, ne sont pas chargés en soi de potentielle réussite. Et qu’elle ne naît jamais, pourtant, ailleurs que dans la traversée seconde, depuis la salle d’étude, et le pupitre d’écriture, de ces hasards et ces excès, ces apories préalables.

Le savoir aussi dans notre expérience numérique. Le savoir pour le silence d’un tel livre, lorsque après trois cents ans nous le prenons dans la bibliothèque et l’éployons devant nous.

Dans le bruit et la profusion du monde d’aujourd’hui, nous disposons de lentilles optiques à bien plus haut pouvoir de résolution que ce qu’aurait jamais imaginé Descartes, et qui valent pour l’infiniment grand comme pour l’infiniment petit, comme probablement pour l’analyse de notre société elle-même.

Mais ce que nous devons à Descartes, c’est d’en avoir radicalement fini, une fois pour toutes, avec la figure de l’écrivain penché sa table, dans le silence et l’isolement, avec l’inspiration qui vient du dehors.

L’écriture commence par le voir, et comment le récit en rend compte, ou la fable, ou le cri, le dessin même. Et que dans cette expérience directe du monde commence l’inconnu qu’il recèle, la part qu’il nous en revient de transcrire.

9, quand l’image se passe du texte

L’image est née bien avant le texte, figures ébauchées à tâtons sur les parois des grottes lors des grands cultes, et cartes de divination. L’histoire de ses supports est parallèle à celle des écrits, les deux vont longtemps séparés avant de se rejoindre.

L’enluminure s’accroche au texte médiéval et multiplie les possibles de la lecture. Puis les bois gravés, enfin les plaques de cuivre, se mêlent aux textes dans l’invention de l’imprimerie.

Le rôle de l’image n’a jamais été d’illustrer. Elle garde son propre rêve, ses propres lois. La preuve : bien rare que, lorsqu’elle avance seule, dans la toile du peintre, ou figure sculptée des vieilles cathédrales qui sont des livres de pierre, elle s’accompagne de texte.

Dans les grands voyages de découverte, on embarque des peintres aquarellistes et des dessinateurs pour rapporter du réel inconnu les images. Chacun de ceux de l’expédition en fera rapport et récit, et ces images viendront en appui. Savoir dessiner fait partie des apprentissages dont chacun doit être dépositaire (les futurs architectes en continuent la tradition).

Est-ce qu’il n’y aurait pas à faire une histoire de la littérature qui suivrait seulement ce que disent les images, dans cette résistance au texte qui les entoure ?

Elles disent la ville, ici, bien avant que le récit sache la dire (exception chez Commynes : l’entrée du roi Saint-Louis dans Venise).

Au XIXe siècle, quand on essayera d’en finir avec les taches blanches de la carte géographique de la planète, les graveurs, à Londres, Paris ou Bruxelles, resteront sur place et travaillent sous la dictée des voyageurs et explorateurs.

Qu’on utilise alors cette même illusion de vrai des images pour accompagner une fiction, et tous les romans de Jules Verne sembleront des explorations réelles.

Puis est venue la photographie : dès 1845 Maxime Du Camp réalise des plaques de verre sur le port du Caire, Gustave Le Gray photographie des vagues, à cause de leur mouvement même.

Les manuels scolaires de ceux de ma génération commençaient à témoigner du monde réel par quelques photographies noir et blanc, mais le dessin restait maître pour l’illustration et la couleur. Les livres d’art sont devenus une spécialité fascinante, et les lois de la rentabilité industrielle en ont chassé la fabrication de notre sol – pourtant, ceux qui entretenaient tous ces métiers, dans toutes les villes, n’en étaient-ils pas aussi les premiers lecteurs ?

On pourrait dire que la démarche d’aller se renseigner sur le monde, marcher au bout des continents, vivre avec les peuples dont on scrute les cosmologies et formes sociales, a toujours été un vocabulaire complexe, où le texte n’est qu’un élément.

Le texte prenait le dessus, et réunissait les autres vecteurs, parce que c’était cela qu’on savait faire, et le plus commode, dans la diversité même de ses modes de fabrication et de conception – pour en assurer le résumé, le savoir et la transmission.

Aujourd’hui, la complexité de départ n’a pas changé : « l’enquête », pour reprendre le beau mot d’Hérodote, inclut la collecte d’images et d’une masse d’éléments non textuels.

Et cela vaut pour l’enquête intérieure : les dessins de Kafka, les photographies de Claude Simon, ou l’enregistrement de la voix d’Apollinaire, font partie organique de l’oeuvre.

Mais le livre numérique, ou le navigateur qui explore le site web, restituent cette complexité de départ sans redonner le primat au texte dans l’objet qui les emboîte.

Alors : perte, ou chance, pour l’auteur ?

Beaucoup de nouvelles questions, dans le décloisonnement des métiers qui nous pousse à nous servir de la totalité des appareils, sachant pourtant que nous n’avons pertinence que dans notre discipline principale.

Et la bibliothèque qui les conserve, sous quelle forme les accumule-t-elle (dans les sous-sols des archives de Louvain-la-Neuve, on conserve les magnétophones, tourne-disques, postes de radio, tampons encreurs, projecteurs de diapositives, stéréoscopes pour plaques de verre, qui sont les nécessaires vecteurs à la diversité des contenus) ?

Ce magnifique livre qui est peut-être un des derniers à accueillir dans le début de l’aventure imprimée une série de bois gravés, la révélation de la ville médiévale et ses utopies réveille d’un coup l’ensemble de ces questions.

10, l’écriture et l’éphémère

en cours

11, perspective : le livre sans le livre

Que risquons-nous de perdre, si nous perdons le livre ?

Nous nous posons la question parce que nous sommes nés à nous-mêmes par le livre : notre imaginaire, nos aventures dans les pays lointains, mais aussi le déchiffrage de l’autre, le tout proche, ou l’affrontement de l’immédiat présent – penser ce qui nous entoure, analyser, réfléchir, prendre distance, synthétiser, tous nos apprentissages qui concernent la relation du langage au monde, et ce par quoi l’un advient par l’autre, c’est notre propre histoire de lecteur qui en est dépositaire.

Elle impliquait une prise d’écart, un dialogue tête à tête avec l’objet matériel qu’était le livre (le livre n’a pas de tête, mais il est dépositaire de qui, derrière lui, l’a écrit), et en retour le livre fixait notre apprentissage, garantissait le retour à soi-même via la même expérience infiniment proposée – et notre histoire de lecteur est plus souvent celle des livres que nous avons relus, que celle des livres laissés sur la route.

Notre histoire de lecteur est celle des fables, histoires, contes, légendes, récits, témoignages que nous avons un par un reçus, sous toute forme qu’ils nous soient parvenus. L’être de langage que nous sommes, dans son rapport au monde, est tissé des visages croisés, des paysages traversés, des villes rêvées, comme de toute parole entendue, et tout papier ramassé. L’histoire de notre imaginaire est celle de ce que nous avons écrit pour les autres, renvoyé aux autres, disséminé pour les autres. La trace privée du langage, ce qui fut chuchoté à deux dans la nuit, fait aussi partie de notre histoire en tant qu’être de langage, et comment il nous fait advenir au monde.

Si le livre nous a fascinés, à chaque époque, c’est pour savoir dialoguer avec cet envers : les êtres qu’il nous montraient, dans son intérieur de livre, roman ou voyage ou histoire, écrivaient des lettres, des journaux intimes, parlaient à pleine voix ou nous laissaient confidence.

Le numérique traverse la quasi totalité de ces usages qui sont les nôtres, entre la langue et le monde. Il tisse une socialité organisée autrement que sur la communauté géographique ou sociale.

Là où le livre était devenu quasi invisible, à force d’être poli par les mains, déformé par le cartable ou la poche, tous les deux ans nous trouvons bien vieillot notre ordinateur, comparé à ceux qui surgissent. La bibliothèque est là, ainsi que le carnet d’écriture, et tous les usages privés de la langue. Pour le savoir, du renseignement à trouver rapidement à la requête très spécialisée de nos savoirs, l’ordinateur est là avant le livre.

Alors que craignons-nous ? Sinon justement ce qui nous fonde comme humains, parce qu’être de langage, et que voix et corps avaient partie liée comme la main et le livre, ou la main sur la page. Les sciences ont migré dans l’ordinateur plus rapidement, parce que cette notion-là ne leur était pas essentielle. Il semble que la littérature n’ait pas le choix : le basculement s’instaure, au risque précisément de perdre – partie de – ce qui nous a constitué dans notre complexité, nos rêves, nos révoltes et nos dires.

Exercer cette vigilance dans le moment de la bascule, alors même que la transition est encore mobile, et ses supports imparfaits, vite obsolètes. Pour cela, l’urgence encore et toujours de s’en remettre à l’essentiel : le fragile, le périssable, le contingent du langage, lors même qu’il se dépose dans les livres.

Ainsi ces rouleaux de poésie japonaise, cette boîte ouvragée qui permettait aux marcheurs d’emporter la poésie dans leurs voyages, à pied de ville en ville. Le mouvement du pinceau sur la soie déjà prélude au mouvement du marcheur, et ce qu’il demandera à la poésie si fragile, dans l’instant où, pour lui, le réel redeviendra question.

L’histoire des livres se déplie : apprenons à la relire, comme indépendamment de leur contenu même. La leçon pour le présent, c’est seulement – peut-être – cette attention nécessaire à ce dont ils témoignent.

en cours

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 6 novembre 2011 et dernière modification le 3 novembre 2021

merci aux 3374 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page