grandes nappes concaténées du récit fleuve et le monde à cru

J’ai découvert Faulkner tard, tout le monde n’a pas la chance comme Bergounioux (hasard sur lequel il est souvent revenu) d’en croiser le charroi brutal et hors sens dès l’adolescence. C’était un nom parmi d’autres vers la Terminale (grâce à Claude Prévost, enseignant au lycée Camille-Guérin de Poitiers) et je l’avais mémorisé parce que, via Steinbeck et Hemingway, la littérature américaine je savais déjà ma dette.

Et puis c’est une histoire banale, tenter Le bruit et la fureur parce que c’est celui dont on entend parler comme étant le principal, n’y rien comprendre, laisser tomber. Puis je lirai cet entretien de Sartre et Maurice-Edgar Coindreau, lequel dit qu’il n’arrivait jamais à trouver le « son » pour traduire Faulkner, jusqu’au jour où il s’est mis à le traduire, dit-il, en vendéen. Un appui des diphtongues, une façon de manger le sujet pour laisser les verbes le désigner implicitement.

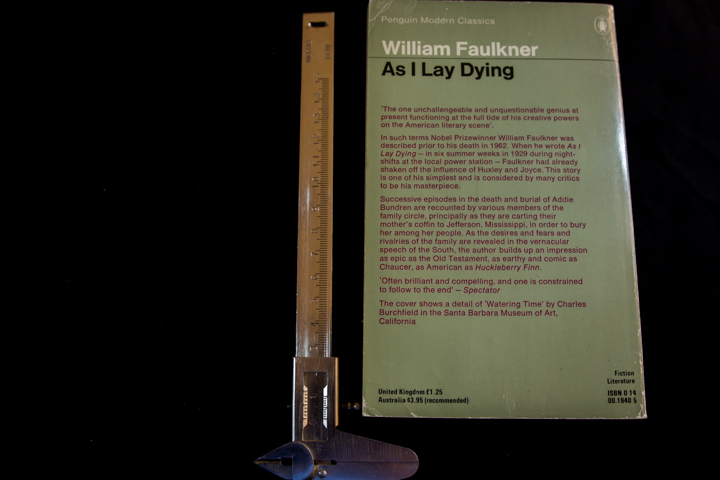

Alors j’ai lu tout Absalom d’un coup, puis acheté le Pléiade Faulkner mais ça ne me plaisait pas, ça faisait trop livre d’église – et dans les traductions Gresset je ne retrouvais pas ce gras qui était comme la marque de cette phrase avec marques du rabot. C’est une période où je me gavais de Pléiade, mais pour Faulkner ça coinçait.

C’est à ce moment-là que j’ai décidé de le lire en anglais, mais de le lire en anglais comme si c’était du vendéen, dans la façon de traîner les prononciations et surtout de garder des kilotonnes de silence sous le moindre dialogue.

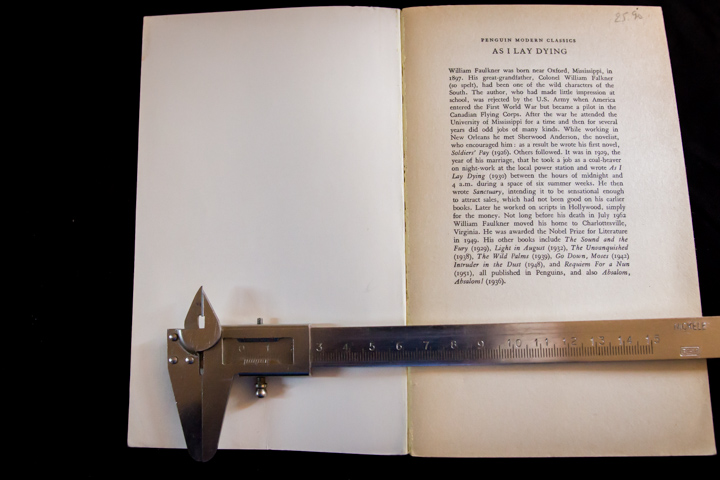

Et le premier que j’ai lu fut As I lay dying. En deux ou trois ans, disons de 80 à 83, j’ai vraiment lu la grande masse des Faulkner. J’allais très lentement. Je ne comprenais pas tout, loin de là. Mais la sonorité des participes présents ou la couleur des phrases et leur longueur, ça en dit autant qu’un Rothko, j’y trouvais mon comptant. Même maintenant, il me semble que ce qui compte pour moi chez Faulkner, le Bergou crierait au scandale, ce sont ces grandes pages arrêtées : une attente où tous sont immobiles dans Sanctuary, une charrette montant une côte dans Light of August. Les branches et la boue du Mississipi en crue dans The wild palms, tellement violent que je ne l’ai jamais relu une seconde fois.

J’aurais voulu photographier mon préféré : Pylon, ces avions faisant la course en 8 entre deux poteaux, en 1925, et ce trio entre le pilote, la femme, le journaliste, plus l’enfant et le mécanicien, et les moteurs et la ville. Mais je ne l’ai pas retrouvé, je sais par contre l’avoir sur mon Kindle et rouvert encore il y a peu.

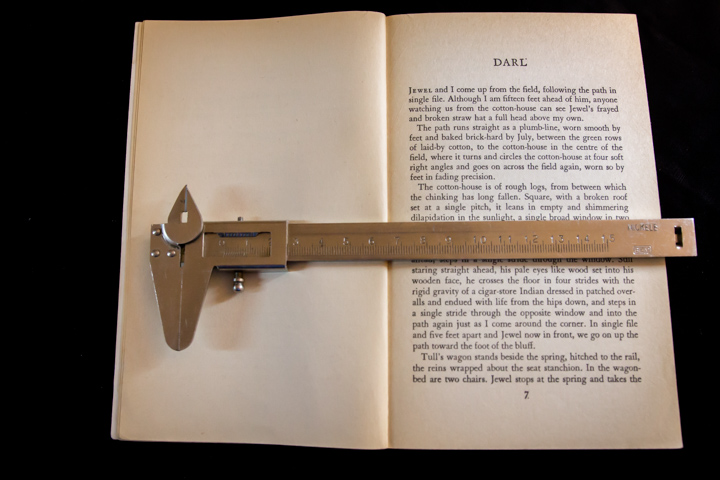

Mais la révélation qui m’a ouvert les portes Faulkner, c’est As I lay dying. Il n’y a plus de réalité : dans le champ de maïs qui ouvre le livre, chacun des trois narrateurs, pourtant immergé dans même temps, même lieu, même deuil, expose trois réalités qui n’ont aucune structuration commune.

Je mettrai longtemps avant de me débarrasser de l’écriture monologue, utilisée dans Limite, Le crime de Buzon, Décor ciment, reprise encore (mais volontairement, et tout aussi fictivement) dans Daewoo. C’est toujours ma manière la plus immédiate de me projeter dans un personnage. Les complexités de Claude Simon viendront seulement après, ou Sarraute aussi. Ou ce qu’on essaye, bien plus tard, soi-même sans les grandes ombres, ou dialoguant avec elles.

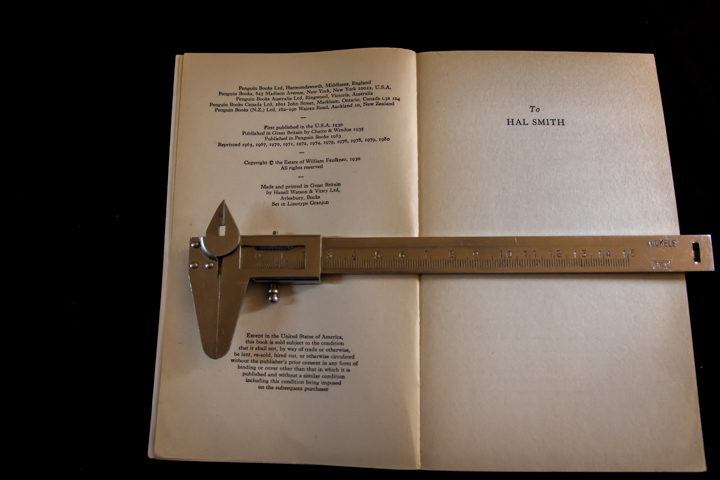

Faulkner dit qu’il a écrit Tandis que j’agonise en six semaines, gardien de nuit dans le local du monocylindre diesel servant de génératrice électrique à Oxford, Mississipi, et n’avoir jamais rien retouché ensuite. Qui saura le vrai ? Cela doit être vrai pour l’essentiel.

Il y a tout, le développement du récit depuis un vague souvenir d’enfance (la petite culotte de la cousine montée dans un arbre, raconte-t-il dans un autre livre fétiche, Faulkner à l’université), ou qu’on a mis la mère dans le cercueil la tête aux pieds pour ne pas froisser sa belle robe. L’art du dialogue emboîté dans la nappe même du récit. Plus la traversée d’une rivière, un incendie, l’odeur de la morte, et tout à la fin ce merveilleux gramophone qui est l’incarnation même du génie faulknérien, la preuve de l’image littéraire par son inutilité même.

Et puis, sans même cesser le cours du livre, cette page où Cash a brisé toute syntaxe, et, juste en face, ce chapitre réduit à une phrase, élémentaire phrase : My mother is a fish.

Ensuite, ensuite seulement, je reviendrai à The sound and the fury et serai dans la lecture comme la première fois qu’on fait du vélo sans roulettes, mais que la pente vous emporte (pas de mur au bout, juste un suicide, celui du binoclard.

Allez, avec ça vous êtes armé, vous avez toute la littérature à vos pieds.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 16 décembre 2014

merci aux 1276 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page