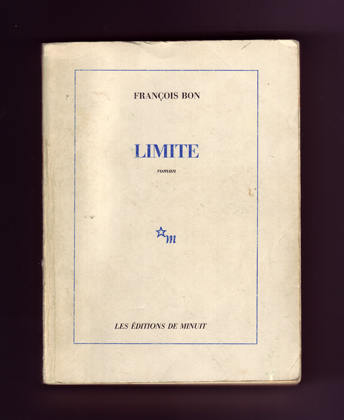

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– à propos de ce passage

Le dessin industriel. Découvert après le bac. Pas facile pour un maladroit comme moi, peu soigneux. Jamais été brillant. Mais on construit abstraitement ce qui ensuite deviendra réel : donc j’aime. La complexité de l’objet déborde ce qu’on peut en penser – le calque est ce lieu intermédiaire. À distance, puisque je ne m’étais pas mis sérieusement à l’écriture dans ces années d’école, le rapport à la page, à l’architecture et au réel, c’est ce que je chercherais plus tard avec l’écriture. Dans cette caractérisation du personnage par le calque industriel en cours de réalisation, c’est plus aux années d’études que je fais référence, qu’à ces cinq mois au bureau d’études Thomson télévisions. Dans Daewoo, reprise de ce thème avec la géométrie descriptive.

Séquence accident du travail. L’accident qui figure dans Sortie d’usine, deuxième texte, est un souvenir de lycée. Des masses qui m’éclatent dans les mains, ce sont des perceptions personnelles. Étrangement, c’est dans la série de textes rassemblés dans Temps machine que je collecterai rétrospectivement des souvenirs d’accidents, dont plus de quinze ans après Sortie d’usine, qui m’étaient dans cette période inaccessible.

Séquence urgences hôpital : il s’agit du couloir des urgences de Bordeaux, près de la rocade. C’est là où décédera mon père, mais bien après. Dans cet hiver 1972-1973, alors qu’avec des copains d’école (Arts et Métiers) nous déambulons en paix, trois excités accrochent l’un de nous quatre, lui demande l’heure, et sur sa réponse comme quoi il n’a pas de montre (la stricte réalité), lui éclate ses lunettes, l’oeil est dangereusement blessé. Je crois que j’en ai construit une des fictions hyper-brèves de Tumulte. Je sais encore exactement à quel lieu précis du centre de Bordeaux s’est commise l’agression.

Le rêve : peut-être que les progrès en littérature ne comptent pas, ne comptent que les avancées qu’on rogne, lentement, sur soi-même. Le rêve en est une des dimensions principales. Je sais mieux rêver aujourd’hui que je ne le savais alors. Mais le travail de notation est permanent, même si toujours d’une grande rareté. De temps en temps, les rêves s’accumulent dans un fichier spécifique, mais ils finissent toujours par être inclus dans un texte – je crois, dans tous mes livres. Dans Limite, puisque ça avance par monologues, je crois avoir dévidé très en amont que chaque personnage à un moment précis passerait par le rêve, piochant alors dans ma réserve de rêves réels. Si le livre ne les appelle pas, autant les faire disparaître : le rêve en tant que récit ne vaut rien. Ce qu’il nous fait conquérir par sa pratique, si.

Limite, roman, 1985-2010, p. 24-34

© François Bon & publie.net, ISBN 978-2-8145-0362-5

Tu ne joues pas de la guitare, m’avait dit mon premier prof, tu joues de l’ampli : pâte pleine entre le métal des cordes et le métal du lourd aimant pendu au centre des membranes de papier goudronné, dans les gamelles derrière la toile, masse brûlante que tu travailles, malaxes et brasses ; le haut-parleur de trente-cinq centimètres, derrière la toile de l’ampli, c’est lui que je salue d’abord, premier solo c’est pour lui, repris dans le grand château noir des baffles par le petit micro posé à frôler la toile, renvoyé dans le sourire de bois des compresseurs d’aigu : un larsen siffle sous ton son, le déborde si la main un temps de trop reste immobile, et accord... Si t’en veux, l’ampli, jusqu’à la gueule t’en mettrai. Un rite à nous, un rite tout neuf.

Et compte à rebours, ta grille en douze mesures s’accomplit, une seconde fois te ramène au suspens de la septième diminuée ; lui chanteur devant les tambours danse et toi d’un bond t’es élancé, en l’air une torsion des épaules, un lancer de jambes et quand en fente tu retombes à nouveau lui t’a gommé, au fond de la scène s’est retourné et a porté le micro à sa bouche, te laisse atterrir comme au sein même de sa voix qui t’aurait précédé : « Contre l’univers oui je suis seul... » Across the universe... Feel so lonely c’est comme si de ta guitare tu lui répondais en anglais.

Alors vient d’un coup la suée, monte de tout ton corps une eau étale où collent les tissus et le cuir, la sangle et ta peau. Mais tu continues, reviens à ton soutien du chant, s’efforçant d’y garder un peu de l’assurance du solo, de la brillance des notes seules.

Et toi comme en retard, bloques chaque temps et laisses batterie cogner, maintiens comme derrière une écluse fermée le poids du rythme entier tandis que lui le frappe, tension qui s’accumule, prête à déverser, encore tu retiens l’accord entre tes mains.

« À qui me dévore les yeux, à qui me décortique les os... » Deuxième reprise a tenu.

**

Aux Urgences, c’est là que ça a commencé : à l’hosto. Elle sinon on se voyait quoi, trois fois l’an. J’allais pas souvent chez eux.

Coup franc pour nous. Bras tendu vers leur but, l’arbitre aussi indiscutable que la Table des lois. Les nôtres en éventail, eux font le mur. L’avant cherche la bosse idéale avec des précautions comme pour y poser un oeuf, se recule puis démarre mais vieille feinte, au dernier moment petite passe et c’est le demi qui botte direct. Bloqué ! Bon, leur goal, aussi.

« Le monde est petit », il m’avait répondu, Alain. Même si on faisait des trucs ensemble, moi le C.A.P. et lui le brevet de dessin c’est des séparations dont on ne s’aperçoit même pas, mais dans le même lycée à peine si on se croise encore, et dans la vie plus du tout. Puis un jour à la boîte je le vois passer, un rouleau de calque sous le bras : « Alors, on ne dit plus bonjour aux copains ? » Il venait d’être embauché, on s’est retrouvé comme ça.

De drôles de moments, dans un match, lorsqu’il se joue tout à l’autre bout mais qu’il te faut sur ta surface veiller, l’occuper. Marquer l’avant des autres, juste en deçà de sa ligne de hors-jeu, à trois pas de toi. Maître de ta terre la rendre inviolable, ton poids de muscles aux aguets sous la tenue de coton.

« Le monde est petit. » Plutôt qu’on croirait parfois le couvrir en entier d’une seule main, lorsque tout du dehors vient soudain coïncider avec cet autre monde, celui que tu portes à l’avance, tout construit dans ta tête, et qu’un instant cela donne le vertige. L’impression même de ce terrain, comme vu de très haut du dessus, et toi qui cours parmi les autres, sans autre issue que la fin d’un temps imparti, te condamnant à sans cesse croiser la même suite limitée de figures. À cause d’Yves, le troisième du trio, les copains de bahut, en intérim à ce moment-là à la boîte, et qui cherchait à se faire prendre en fixe. Ils l’avaient mis au meulage. Un hall en longueur, plus haut que large, au sol de terre battue sous une verrière et des murs où cette poussière mêlée, métal et pierre, avait posé une estompe égale. Pas drôle de tenir les huit heures, au début, sur un poste pareil : dur. Alors forcément je passais, de temps en temps. Normal, pour un pote.

Des meules énormes, de poids et de bruit, alignées contre le mur, sous l’ancien système d’arbres et de poulies resté pendu au plafond, inutile depuis si longtemps que les anciennes courroies avaient été enlevées. Des boîtiers de dix kilos dans les pattes, à ébarber au plan de joint pour enlever les bavures, avant grenaillage – ce qu’on fait là.

Pour me parler, il avait relevé ses lunettes sur son casque, un casque jaune de plastique, obligatoire, sa combinaison marron fermée jusqu’au cou. Paraît qu’il fatiguait des yeux, vers le soir, enfin ce qu’il m’avait dit. Si ça n’avait été que les yeux. Juste je lui avais donné rancard à la sortie, le bistrot qui fait l’angle dans la patte d’oie : « Aux travailleurs », ça s’appelle, se sont pas foulés – qu’on boive un demi.

J’avais pas fait trois pas, le premier carter qu’il a repris a porté à faux. Les affiches de sécurité ah ouais, on en rigole. La meule a éclaté, j’ai vu autour de moi les morceaux partir, un bruit mat. Quand je me suis retourné, les bras en protection autour de la tête, lui avait la figure en sang ; et en plus il me souriait, comme pour s’excuser, que ce n’était pas de sa faute, son carter encore dans les mains. Bon, la gueule, ça s’arrange, mais les yeux : ce qu’il avait à cet instant à la place des yeux (et toi tu en rêves, ensuite, longtemps, tes propres yeux remplacés par cette tache en noir, trou dans la tête et pourtant ta pleine conscience, ton plein voir).

Bruit sec des pieds sur la balle, là-bas. On domine. Parfois, eux tous en rond dans l’aile opposée, t’interdisent de monter plus loin que la ligne médiane et le match te laissant un instant comme sur une île déserte, eux d’autres récifs plus loin avec lesquels tu ne communiques pas, chacun en guette de cette grappe là-bas mouvante : devant toi leur avant que tu marques, ne lâches pas ; derrière et plus au centre notre verrouilleur, lui cuisinier à la boîte, Tambouille moi je l’appelle et ces cent quinze kilos quand c’est lancé va l’arrêter, dos penché et mains sur ses doubles cuisses, tandis que derrière nous, sa voix bondissant avec le ballon pour tirer les gars en course, les relancer,, un vrai trompette des anciennes batailles, notre goal araignée – c’est bon pour le moral.

L’ambulance, c’était trop long, on a pris une camionnette de l’entretien, moi et puis son chef, on a allumé les phares dans le plein jour, et roulé à trois sur le siège avant – je conduisais et l’autre, le chef, le tenait aux épaules.

Dans l’hosto c’était fléché « Urgences ». TU descends par un toboggan dans un souterrain, juste assez large pour la voiture, et du jour tu rentres dans la nuit électrique. Au fond du trou un quai, une porte de verre qui s’ouvre toute seule, et de l’autre côté couloir tout nickel sur carrelage blanc, où les mecs t’attendent avec le brancard. Nous on a garé la tire puis on est revenu là. Yves, ils l’avaient déjà embarqué, direction le bloc d’intervention. On nous a dit d’attendre. Toutes les dix minutes il en arrivait. Les flics, les pompiers, les blouses blanches. On est pourtant une ville tranquille. J’ai dit au chef d’Yves : « Où donc ils vont les chercher ?

— Tu te rends pas compte, il m’a répondu, avec le nombre. Puisqu’il y en a qu’un, d’hosto.

— Qu’est-ce ça doit être le samedi soir », j’ai fait.

Pas que nous, qui attendions. Je me rappellerai toujours. Des accidentés de la route. Une dame indemne, et son mari sur une civière à roulettes, allongé à hauteur de nombril, les mains prises sous le drap et le visage aussi enveloppé qu’une momie.

Mais il parlait. Tout le temps il lui parlait. Enfin il essayait. Sa femme n’arrivait pas à tout comprendre, on le voyait, mais lui ne voyait pas. Elle était là, penchée sur lui, une main sur son front. Parce que leur gosse était sur le billard, depuis trois heures de temps : un gosse de dix ans.

Et toutes les dix minutes, klaxon. Ça sonne à chaque arrivée. Branle-bas dans un sens, cavalcade dans l’autre. La porte de verre avale tout ce qu’on lui amène. Et je la vois arriver. Toute de nylon, juste la figure et les mains qui en sortaient, ça lui faisait les yeux tellement plus grands, c’est comme si j’avais vue pour la première fois – excusez-moi de dire ça. Moi j’étais encore en bleu, les mains noires, dans tout ce blanc.

« Qu’est-ce que tu fais là », elle me dit.

Qu’est-ce qu’elle pouvait me dire d’autre. Elle venait faire son pansement à ce monsieur, sur la civière. À la mère, Monique annonça quelque chose, sur l’opération pas encore terminée, et leurs deux regards, comme s’ils se fussent accrochés, demeuraient fixes, mêlés, indévissables.

Le chef :

« Faut que je te laisse. Et j’ai mon rapport à faire, là-bas : tu appelles dès que tu as des nouvelles ?

— Peut-être qu’ils vont le garder, rapport à ses yeux, j’ai dit.

— Alors je viendrai te chercher toi. »

Elle : « Tu ne vas pas rester dans ce couloir ? » Et elle m’a emmené dans une pièce à eux, avec des fauteuils. Moi qui ne supporte pas l’éther, j’étais servi.

« Tu prends un café, elle m’a demandé ? »

Voilà, ils ont repris la balle, à eux l’avantage. Passe au goal, pas ambitieux, qui redégage de volée. Notre demi reprend, se la fait piquer. Sont quatre à monter, sur ma diagonale arriver, tirant à eux par des fils invisibles chaque joueur de la surface.

Et chaque fois ce même mystère qui te fait aimer ce jeu-là, tu es déjà courir, tu es déjà contre le maillot de l’autre et même pas eu le temps de rien décider, de rien penser.

**

Quand tu commences un dessin le calque est blanc, sur toute sa surface. Tu l’as mis en place, avec encore un papier blanc dessous, comme pour le travailler dans son épaisseur.

Rêve, cette nuit. Nous étions debout face à face, très près, dans une grande pièce blanche qui tenait plus d’une chambre de son service, à l’hôpital, que de notre logement à nous. Elle m’avait offert un petit jouet de plastique, que je tenais à la main ; et cela m’avait mis dans une colère extrême, pure, sans contenu. Rapprochant à la frôler ma tête de la sienne, je sentais contre mon visage ses cheveux, je m’écriai : « Tu crois que j’ai envie de jouer, peut-être ? » Pourtant, ses yeux gardaient cette douceur sans limite, cette même tendresse que lorsqu’elle me disait m’aimer. Et c’est moi soudain qui me sentis trembler de partout, avec un tic qui me faisait battre la joue, battre pour de vrai – tirant sur la lèvre par battements secs. Et j’eus honte, me détournai. J’avais le tournis. J’aurais voulu lui dire : « Tu ne sais donc pas que je vais me suicider ? » Mais je n’osai pas, à cause de ses parents à elle, au fond de la pièce, l’un près de l’autre, silencieux, mais qui semblaient annoncer déjà que je n’aurais plus rien à leur demander – figure manifeste du reproche, ces deux êtres indiscernables, silhouettes sombres, collées l’une à l’autre, sans regard. Comme si j’avais été le seul coupable. Et Monique : « Alain, Alain... » Je sors, claquant la porte, m’enferme dans la chambre, toujours dans cette plénitude de fureur, renforcée même de n’avoir pu éclater, se décharger. Et, déjà dans la chambre depuis ce qui me semble une durée infinie, je m’aperçois avoir encore à la main ce jouet de plastique, avoir constamment cherché à m’en servir. Tout se transforme immédiatement en envie de pleurer.

Mettre les axes en place. Pantographe. Son bouton dans la paume gauche, glissant d’un point l’autre sur la totalité du calque. Un dessin, c’est d’abord l’occupation de cette surface devant soi, u laisser venir des masses, d’emblée senties, pesantes. Que moi je vois en volume, avec les fonds et les arrière-fonds. Et tout ce volume doit se rabattre sur cette seule peau du papier à tatouer, partout où vont mes deux règles en équerre.

Plus loin dans le rêve, je marchais. Dans une petite rue où ouvraient des entresols à la porte sombre, comme on voit en Asie, avec des lampes rouges et bleues et dans l’ombre des filles devinées, comme c’est dans les rêves de garçon et dans les films au rabais, jambes offertes et haut perchées sur des tabourets. Un groupe avec un vide au milieu. Des gens nombreux, tassés, mais reculant par à-coups : une bagarre au couteau. Pour l’éviter, je prends à gauche par une ruelle, passe sous une estrade où des musiciens marchent en rond d’un pas mécanique, le buste penché en avant, presque à se bousculer les uns les autres, sans regarder nulle part. Leurs instruments sont trop grands, se cloquent comme du carton-pâte, pourtant ils jouent juste, et savent jouer bien. Des cuivres semblent de grandes oreilles. Je reconnais Joël, non pas avec une guitare électrique, mais une énorme contrebasse sciée par morceaux, et qu’il devra remonter pour jouer avec les autres – sans doute pour cela qu’il a l’air aussi anxieux, aussi pressé. J’arrive sur une place, en longueur, bombée. Autour, des baraquements de bois, entremêlés de stands sous toile comme pour une fête foraine. De la boue au milieu, parce qu’il a beaucoup plu, que ça vient juste de s’arrêter. Alors je le vois, lui, Joly. Il a dû se rouler par terre, il en est couvert jusque sur la figure. Il est soûl, en tout cas fou furieux, batailleur, et les gens, retirés dans ces baraques de la foire, en ont peur. Un mahousse, Joly : boulot aux Fonderies, footballeur en plus (il est arrière dans leur équipe), on triche pas sur sa propre camelote. De la foule, je suis le seul à le connaître, alors je m’avance. Mais lui ne me reconnaît pas. Nous commençons à danser, et, tout contre son corps, pour le faire revenir à lui, j’essaye de lui rappeler notre amitié passée. Cela prend lorsque je lui dis : « J’ai glissé sur les mêmes pavés où tu as glissé. » C’est compliqué, les phrases qu’on dit en rêve, c’est sans explication, sans solution. Le sol est en effet de plus en plus glissant, et notre ronde ne peut plus s’arrêter, il m’enlace de plus en plus serré et j’ai peur moi aussi qu’il revienne soudain à sa fureur ou que, tombant, il m’écrase. Mais il m’écoute désormais, même avec application, un peu comme si je lui parlais une langue qu’il n’entendait point, étrangère. Et je dois parler, parler sans discontinuer, du même rythme rapide et sans rupture que cette danse où il m’entraîne, tournant chaque seconde plus vite. Il ne s’aperçoit pas de l’ambulance qui vient d’approcher, des infirmiers qui l’entourent, le font basculer. Au moins trois, en blanc de la tête aux pieds. Dans leur fourgon, la « place réservée au mort » (c’est moi qui pense ça, l’expression me vient comme ça) est déjà prise – probablement par un mort, puisqu’une couverture en recouvre la silhouette en entier. On le case à même la tôle du véhicule. Alors l’ambulance même, sa porte refermée, suscite un visage dont je ne sais rien, qui n’est pas celui de Monique, mais c’est elle que je me rappelle, tout me revient avec violence : tout, et je me réveille.

Les axes, d’abord, tu mets en place. Aujourd’hui, les mécanismes, en commençant par leurs liaisons. Et quand viendront les contours, après-demain au plus tôt, ce sera fini. Ce qui finalement sera construit, passera à la fonderie, n’est qu’une extension du dessins. Un dernier trait, par dessus tous les autres. Un calque posé sur le premier pour recopier la forme terminée, définir ses états de surface, et tout des mécanismes aura disparu : le métal, ultime étape, n’est qu’une prolongation de l’abstrait.

Axes : trait, point, trait – convention appris dès la première année de dessin industriel. Au plus fin. Puis Rotring 0,2. Pour l’instant trace de carbone à peine appuyée, sur toute la dimension du calque.

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 7 septembre 2010 et dernière modification le 30 janvier 2012

merci aux 859 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page