Tu arrives par la route étroite qui serpente entre les champs maigres. Le vent est déjà là. Il glisse sur la carrosserie, siffle contre les murets. Montfuron : le mont des vents. Tu ne t’arrêtes pas sur le nom. Tu entres dans le village comme on entre dans une phrase commencée avant soi. Quel âge ont les chiens sur la place ? Il y fait chaud, personne d’autre.

Tu marches dans les ruelles pavées. Les pierres sont disjointes, bombées par le temps. Certaines brillent, d’autres restent mates, poreuses, tièdes. Tu avances sans but précis. Tu observes les façades basses, les volets clos, les boîtes aux lettres cabossées. Ici une porte repeinte trop souvent. Là un numéro effacé. Une jardinière sèche. Une autre déborde de géraniums secs.

Tu notes mentalement : ruelle courte, ruelle montante, ruelle sans issue. Escalier de trois marches. Escalier de six. Mur appuyé contre un mur. Les angles ne sont jamais droits. Les maisons se tiennent comme si elles craignaient le vide.

Tu passes devant la mairie/école minuscule, devant l’église fermée. Une affiche se décolle lentement. Le vent la soulève, la repose. Elle annonce une fête terminée. Tu n’essaies pas d’imaginer les gens. Tu continues.

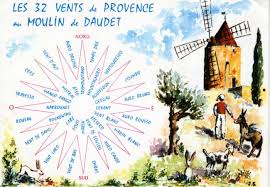

Au bout du village, le sol change. Le pavé devient caillou, le caillou devient poussière. Le chemin s’élargit, puis se rétrécit. Tu montes vers le Castella. Les ruines apparaissent sans effet d’annonce : quelques pierres dressées, un pan de mur, une ouverture sans porte, un projecteur. Une table des vents – trente-deux – ; quelques noms :

La Ventouresco (vent du Mont Ventoux),Lou Gré ou Aguieloun (vent Aquilon, du nord-est), La Cisampo (bise glaciale du Nord), Lou Levant-Grégau (vent agréable de l’Est/Nord-Est), L’Auro-Rousso (vent roux), Lou Rousau (Mistral, Ouest/Nord-Ouest), La Biso (Tramontane/Mistral).

Il ne reste presque rien, tu fais semblant d’entrer tu marches sur les pierres mangées de lichens, les entre-pierres d’herbes sèches. Une marche au bout de nulle part. Tu fais le tour du promontoire. Le paysage s’ouvre d’un seul coup, sans prévenir.

Trois cent soixante degrés.

Les collines se répètent, se déplient, se superposent. Des champs géométriques. Des lignes électriques tendues en portées musicales. Au loin, les montagnes bleutées ne bougent pas. Le vent souffle plus fort ici. Il traverse ton corps sans préavis.

Tu regardes longtemps. Tu ne cherches pas de beauté. Tu constates. Le ciel clair. Une nappe de nuages stationnaires. L’ombre lente d’un rapace que tu ne vois pas.

Tu t’assieds sur une pierre. Elle est froide malgré le soleil. Tu penses à ceux qui ont tenu ici, guetté, surveillé, attendu. Tu ne les vois pas. Ils n’insistent pas.

Tu redescends.

Le chemin contourne la colline. Il longe des murets écroulés. Des amandiers, des clôtures rouillées qui ne retiennent plus rien. Par endroits, une odeur de farine, ou peut-être l’inventes-tu ?

Le vieux moulin apparaît plus bas.

Il est posé là, massif, ses pales au complet. La roue ne tourne plus… Une trémie vide ouvre sa bouche noire. Tu entres sans hésiter. À l’intérieur, la fraîcheur est immédiate. La poussière repose de tout. Une date qu’on ne cherche plus.

Tu observes les engrenages dormants. Le bois creusé par l’usage. Le silence a une épaisseur particulière. Tu te surprends à écouter, mais rien…

Tu ressors.

Le ciel a changé. La lumière descend déjà. Tu reprends le sentier vers le village. Tu ne comptes plus les pas. Tu ne nommes plus rien. Tu marches simplement.

Tu te dis que tu pourrais écrire ici. Ou ailleurs. Ou pas. Que ces lieux n’exigent rien. Ils sont là. Ils t’autorisent à passer. Ils ne demandent ni phrase juste ni révélation.

Tu traverses Montfuron une seconde fois. Les ruelles sont identiques. Les pierres n’ont pas bougé.

Tu t’éloignes.

Derrière toi, le mont des vents persiste. Il ne te suit pas. Il n’attend rien. Il reste. Tu quittes Montfuron sans te retourner. Le village se replie derrière toi comme une page qu’on n’a pas relue. La route descend puis s’allonge. Elle longe des falaises de pierres claires et d’ocres mêlés. Les strates apparaissent nettement, empilées, régulières, la montagne a dû être classée par couleurs : jaune pâle, rouille, sable, cendre. Les vents se heurtent aux parois, reviennent, repartent.

Tu marches au bord du vide. En contrebas, la vallée s’ouvre largement, cultivée par endroits, nue ailleurs. Les champs dessinent des figures que tu ne déchiffres pas. Des chemins s’interrompent sans raison visible. Tu avances sans hâte. Tu n’as rien à rattraper. Au bout de tes doigts, tu sens la lavande égrainée.

La falaise t’accompagne longtemps. Parfois elle se rapproche, parfois elle s’écarte. Tu roules sur les cailloux. Tu passes devant des cavités sombres, bergeries ou simples trous de roche. Tu ne t’arrêtes pas. Tu observes seulement la façon dont la lumière s’accroche, glisse, disparaît.

Sur les crêtes entre les vals de la Durance et du Calavon, Montjustin apparaît soudain, posé au bord du plateau, retenu par l’air. Le village semble regarder la vallée sans y descendre jamais. Tu montes la grand-rue. Les maisons sont serrées, hautes, presque défensives. Les volets ouverts mais personne ne se montre.

Tu traverses lentement.

Ici encore, des pierres. Des escaliers abrupts. Des talus de lierre. Des passages couverts. Une fontaine muette. Des pots vides alignés contre un mur. Une table de jardin abandonnée. Tu observes les orientations : vers Reillanne, sa Chapelle Saint Denis aux remparts médiévaux, la vue s’étire plus loin, plus douce, le paysage renonçant à toute rudesse.

Tu ne restes pas.

Tu descends vers le cimetière, en contrebas du village, à l’ombre. Le chemin se fait plus étroit, bordé d’herbes sèches.

La simplicité du cimetière, presque un effacement, malgré le grincement du portail.

Les tombes sont basses, plates, alignées sans hiérarchie. Pas de croix. Pas de Christ. Pas de vierge. Aucun signe religieux, des noms gravés parfois à demi mangés, quelques dates. Beaucoup d’espaces vides, des herbes folles. Tu t’arrêtes sous les cyprès et manges ton morceau de baguette au fromage de chèvre.

Tu remarques aussitôt la séparation.

Plus loin, derrière un muret, l’autre partie du cimetière commence. Là, les croix se multiplient. Blanches, grises, penchées. Ici, rien. Comme si deux façons de disparaître se faisaient face sans se parler.

Tu marches entre les pierres tombales. Tu ne cherches pas. Tu tombes pourtant sur elle.

Celle d’Henri Cartier-Bresson. Elle est simple. Une dalle, des graviers, un nom, une date. Un olivier pousse dessus de son tronc mince et tordu. Les feuilles s’agitent. Tu penses qu’il aurait vécu ici, ou pas loin. Tu ne sais pas si c’est vrai. Tu ne vérifies pas.

À côté, la tombe de sa seconde épouse Martine Franck.

Deux pierres. Le même sol. Le même arbre pour ombre.

Tu observes l’olivier. Tu penses à la patience, la lenteur de sa croissance. À sa mémoire végétale. Tu te dis que photographier, peut-être, c’est tenter la même chose : retenir sans posséder, cadrer sans enfermer.

Tu ne t’attardes pas.

Autour, les autres tombes n’indiquent rien de plus. Aucun symbole. Aucune promesse. Seulement la présence obstinée des noms, et même pas…

Tu repars sans geste particulier. Tu ne prends pas de photo. Tu ne touches pas la pierre. Tu remontes le sentier.

Derrière toi, le cimetière reste ouvert, calme, forcément indifférent.

Tu marches encore.

La vallée s’étend. Les falaises ocre pâlissent. Le jour décline sans emphase.

Tu continues.