une retraduction strictement personnelle, en chantier ouvert

FB

Le vieil homme et la mer, partie 1

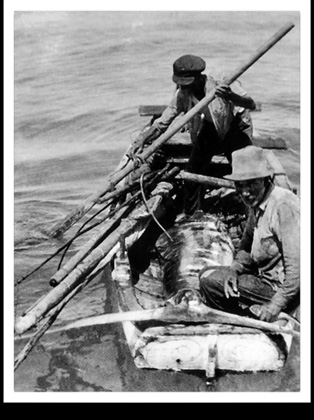

Le vieil homme pêchait seul dans le Gulf Stream sur son canot depuis quatre-vingt-quatre jours sans avoir pris un poisson. Les quarante premiers jours, le garçon était venu avec lui. Mais après ces quarante jours, les parents du garçon lui avaient dit que le vieil homme était finalement et définitivement salao, ce qui est la pire forme pour dire pas de chance, et selon leurs ordres, le garçon était parti sur un autre bateau, lequel avait pris trois gros poissons la première semaine. Cela le rendait triste, le garçon, de voir le vieil homme revenir chaque soir le canot vide, et toujours il le rejoignait pour l’aider à porter les lignes enroulées, la gaffe, le harpon et la voile ferlée autour du mât. Une voile rapiécée avec des sacs de farine qui pendait ainsi comme le drapeau d’une permanente défaite.

Le vieil homme était maigre et hâve, avec de profondes rides dans l’arrière du cou. Sur ses joues, les taches brunes d’un cancer de la peau bénin à cause de la réflexion du soleil sur la mer des tropiques. Les taches lui tombaient de chaque côté du visage et ses mains gardaient les cicatrices profondément plissées des poissons hâlés lourdement sur la corde. Mais aucune de ces cicatrices pour être récente. Elles étaient aussi vieilles que l’érosion dans le désert sans poisson.

Tout en lui était vieux, sauf les yeux — et ils étaient de la même couleur que la mer, joyeux et invincibles.

— Santiago, lui dit le gamin alors qu’ils remontaient du quai où ils avaient halé le canot, je vais pouvoir revenir avec toi, on a fait un peu d’argent.

Le vieil homme avait appris au garçon à pêcher et le garçon l’aimait.

— Non, dit le vieil homme, tu es sur un bateau qui connaît la chance. Reste avec eux.

— Mais rappelle-toi quand tu étais resté quatre-vingt-sept jours sans un poisson, et qu’ensuite on avait attrapé tous ces gros, un par jour pendant trois semaines ?

— Je me souviens, dit le vieil homme. Et que tu ne m’as pas quitté parce que tu aurais douté.

— C’est mon père qui m’a forcé, je suis son fils, je dois lui obéir.

— Je sais, dit le vieil homme. Et c’est normal.

— Il n’a pas assez confiance.

— Non, dit le vieil homme. Mais nous on a confiance. Hein ?

— Oui, dit le garçon. Si tu veux on prend une bière à la Terrace, et ensuite on porte tout ça chez toi.

— Pourquoi pas, dit le vieil homme. Entre pêcheurs.

Ils s’assirent à la Terrace et la plupart des pêcheurs se moquèrent du vieil homme, qui ne se mit pas en colère. D’autres, parmi les vieux pêcheurs, le regardaient avec tristesse. Mais ils ne la montraient pas, et parlaient poliment des courants, de la profondeur à laquelle ils avaient gréé leurs lignes, de ce beau temps qui n’en finissait pas et de ce qu’ils avaient remarqué. Les pêcheurs victorieux étaient déjà attablés, avaient dépecé espadons et marlins puis les avaient posé de leur pleine longueur sur des planches que les hommes, deux à chaque bout, traînaient en titubant jusqu’à la pêcherie où ils attendraient le camion frigo qui les emporterait au marché de La Havane. Et ceux qui avaient pris des requins les avaient portés à l’usine à requins, de l’autre côté de la baie, où ils seraient hissés par une grue, leurs nageoires découpées, leur foie extrait, la peau retournée et la chair découpée en lamelles pour le salage.

Quand le vent était à l’est, l’odeur de l’usine à requins venait jusque de ce côté du port ; mais aujourd’hui il en parvenait juste un faible relent, le vent étant reparti au nord puis était carrément retombé et c’était agréable d’être là au soleil à la Terrace.

— Santiago, dit le garçon.

— Oui, répondit le vieil homme. Il tenait son verre et pensait à des temps loin en arrière.

— Tu veux que j’aille te pêcher des sardines demain matin ?

— Non. Repose-toi, va jouer au baseball. Je peux encore ramer et Rogelio me pliera le filet.

— J’aimerais venir. Si je ne peux pas pêcher avec toi, je pourrais te rendre service autrement.

— Tu m’as offert une bière, dit le vieux. Tu es déjà un homme.

— J’avais quel âge, la première fois que tu m’as pris dans ton bateau ?

— Cinq ans, et on a failli te tuer quand j’ai remonté ce poisson sur le plat-bord et qu’il a failli éclater le bateau en morceaux. Tu t’en souviens ?

— Je me rappelle comme sa queue battait et cognait, et le banc cassé, en deux, et le bruit du gourdin. Je me rappelle que tu m’as jeté dans la cale avec les lignes toutes mouillées, et que je sentais le bateau couler, et le bruit que tu faisais tapant sur lui avec ton gourdin comme pour faire tomber un arbre, et l’odeur du sang qui recouvrait tout partout.

— Tu peux vraiment t’en rappeler, ou c’est parce que je te l’ai raconté ?

— Je me rappelle de tout, depuis le premier jour où on est sorti ensemble.

Le vieil homme le regarda de ses yeux brûlés de soleil, confiants et aimants.

— Si tu avais été mon fils, je t’aurais pris avec moi et on aurait tenu le pari, dit-il. Mais tu es le fils de tes parents et tu es dans un bateau qui connaît la chance.

— Je peux t’apporter des sardines. Je sais le coin où trouver de bons appâts.

— J’ai gardé les miennes d’aujourd’hui, je les ai mises dans une caisse de sel.

— Alors je t’en apporterai des fraîches, quatre.

— Une seule, dit le vieil homme. L’espoir et la confiance ne l’avaient jamais quitté. Mais maintenant ils refroidissaient à mesure que la brise s’élevait.

— Deux, dit le garçon.

— Deux, accepta le vieil homme. Mais tu ne les as pas volées ?

— J’aurais pu, dit le garçon. Mais je les ai achetées.

— C’est bien, dit le vieil homme. Il était trop simple pour s’émerveiller de cette humilité conquise. Mais il savait qu’il l’avait conquise, et savait qu’elle n’était en rien honteuse, qu’elle ne rabaissait rien à la vraie fierté.

— Demain sera un bon jour, avec ce courant, dit-il.

— Tu t’en iras où ? demanda le garçon.

— Aussi loin que je pourrai, tant que le vent portera. Je veux être sorti avant que le jour paraisse.

— Je dirai au patron de tirer vers le large, dit le garçon : si tu en sortais un de vraiment gros on pourrait te donner un coup de main.

— Il n’aime pas partir trop loin au large.

— Non, dit le garçon, mais je lui dirai que j’ai vu un de ces oiseaux qui suivent les dauphins.

— Il a les yeux si mauvais ?

— Il est presque aveugle.

— C’est bizarre, dit le vieil homme. Il n’est jamais allé à la tortue : c’est ça qui vous tue les yeux.

— Mais toi tu es allé à la tortue pendant des années, vers Moustique, et tes yeux sont restés bons ?

— Je suis un vieil homme bizarre.

— Et tu te sens assez fort, si t’en attrapais un vraiment très gros ?

— Pourquoi pas. Il y a tellement d’astuces.

— Il faut qu’on rapporte tes affaires, dit le garçon,comme ça je peux aller récupérer le filet et attraper les sardines.

Ils prirent le matériel dans le bateau. Le vieil homme portait le mât sur ses épaules, et le garçon la caisse en bois avec les lignes tressées et enroulées, la gaffe et le harpon avec sa hampe. La boîte avec les appâts était à la poupe, avec le gourdin dont on se servait pour assommer les grands poissons quand on les montait à bord. Personne n’aurait rien volé au vieil homme, mais c’était mieux de ramener la voile et les lourdes lignes à la maison, plutôt que les laisser à l’humidité du matin, et, même s’il était sûr que personne de la baie ne viendrait le voler, le vieil homme pensait qu’une gaffe et un harpon étaient des tentations inutiles, si on les laissait dans un bateau.

Ils remontèrent la route ensemble jusqu’à la cahute du vieil homme et entrèrent par la porte jamais verrouillée. Le vieil homme déposa le mât et sa voile enroulée contre le mur, et le garçon posa la caisse et le reste du matériel à côté. Le mât était presque aussi long que la pièce unique de la cabane. Elle était faite des rudes branches en éventail du palmier royal, qu’on appelle ici guano, et dedans il y avait un lit, une table, une chaise et assez de place sur le sol sale pour cuisine au charbon. Sur les murs marron des feuilles aplaties et recouvrantes du robuste et fibreux guano il y avait une image en couleur du Sacré Cœur de Jésus, et une autre de la Vierge de Cobre. Des reliques de sa femme. Autrefois, sur le mur, il y avait aussi une photographie mise en couleur de sa femme, mais il l’avait enlevée parce qu’il se sentait encore plus seul de la voir, et l’avait posée sur l’étagère en dessous de sa chemise de rechange.

— Tu as quoi, à manger ? demanda le garçon.

— Une casserole de riz jaune avec du poisson. Tu en veux ?

— Non, je mangerai à la maison. Je t’allume ton feu ?

— Non. Dans un moment. Ou je mangerai le riz froid.

— Je peux emporter le filet ?

— Bien sûr.

Il n’y avait pas de filet, et le garçon se souvenait du jour où ils avaient dû le vendre. Mais c’était leur fiction de chaque jour. Et il n’y avait pas de casserole de riz jaune avec du poisson et le garçon le savait aussi.

— Quatre-vingt-cinq, c’est un nombre qui porte chance, dit le vieil homme. Tu dirais quoi de me voir en rapporter un de cinq cents kilos ?

— Je me débrouille pour le filet, et je m’en vais aux sardines. Tu retournes t’asseoir au soleil devant la porte ?

— Oui. J’ai le journal d’hier, je vais lire le baseball.

Le gamin ne savait pas si le journal d’hier était une fiction aussi. Mais le vieil homme le sortit d’en dessous le lit.

— Pedrico me l’a donné à la bodega, expliqua-t-il.

— Je reviens quand j’aurai les sardines. Je garderai les tiennes et les miennes ensemble dans la glace et on les partagera demain matin. Quand je serai revenu, tu me raconteras le baseball.

— Les Yankees ne peuvent pas perdre.

— Mais j’ai peur quand il y aura les Indians de Cleveland.

— Aie confiance dans les Yankees, fils. Pense qu’ils ont le grand DiMaggio.

— J’ai peur à la fois des Tigers de Detroit et des Indians de Cleveland.

— Méfie-toi, bientôt t’auras peur aussi des Reds de Cincinnati et des White Sox de Chicago.

— Regarde ça de près et tu me diras quand je reviendrai.

— Tu crois qu’on devrait acheter un billet de loterie qui finit par quatre-vingt-cinq. Demain ce sera le quatre-vingt-cinquième jour.

— On devrait le faire, dit le garçon. Mais pourquoi pas le quatre-vingt-sept, comme ton ancien record ?

— Ça ne peut pas arriver deux fois. Tu crois que tu pourrais trouver un quatre-vingt-cinq ?

— Je peux le réserver.

— Juste un ticket. C’est deux dollars et demi. À qui on pourrait les emprunter ?

— C’est pas difficile. Je peux toujours me débrouiller pour emprunter deux dollars et demi.

— Je crois que je peux me débrouiller aussi. D’abord tu empruntes, ensuite tu t’excuses.

— Sois tranquille, dit le garçon, souviens-toi qu’on est juste en septembre.

— Le mois où les gros poissons remontent, dit le vieil homme. Tout le monde peut être un pêcheur en mai.

— Je vais aux sardines, dit le gamin.

Quand il remonta, le vieil homme dormait sur sa chaise et le soleil s’était couché.Il prit la vieille couverture de l’armée sur le lit et l’étala sur l’arrière de la chaise et sur les épaules du vieil homme. C’étaient d’étranges épaules, encore puissantes malgré son âge, et le cou aussi restait fort, et les rides ne permettaient pas de voir si le vieil homme dormait et si la tête tombait vers l’avant. Sa chemise avait été rapiécée si souvent qu’elle était comme sa voile, et les pièces recousues se mêlaient aux ombres de la nuit. La tête du vieil homme montrait bien son âge et maintenant qu’il avait les yeux fermés, ne restait plus de vie sur le visage. Le journal était tombé sur ses genoux et le poids de ses bras le retenait dans la brise du soir. Il était pieds nus.

Le gamin le laissa, et quand il revint le vieil homme dormait encore.

— Réveille-toi, le vieux, dit le garçon, et il lui posa la main sur les genoux.

Le vieil homme ouvrit les yeux et pendant un moment ce fut comme s’il revenait d’un voyage très lointain. Alors il sourit.

— T’as ramené quoi ? demanda-t-il.

— À souper, dit le garçon, j’ai ramené de quoi souper.

— C’est pas que j’aie très faim.

— Viens manger. Tu ne peux pas pêcher sans rien avoir mangé.

— J’ai mangé, dit le vieil homme en se relevant, ramassant le journal qu’il replia. Puis il commença à replier la couverture.

— Garde la couverture sur toi, dit le garçon. Tu n’iras pas pêcher sans avoir mangé, tant que je vivrai.

— Alors vis longtemps et prends soin de toi, dit le vieil homme. Y a quoi, à manger ?

— Des haricots noirs avec du riz, des bananes frites et un peu de ragout.

Le garçon les avait apportés depuis la Terrace dans une gamelle à deux compartiments. Les deux jeux de couteau, fourchette et cuillère étaient dans la poche, avec une serviette en papier enroulée autour de chaque jeu.

— Qui te l’a donné ?

— Martin, le patron.

— Faudra que je le remercie.

— Je lui ai déjà dit merci, dit le garçon. T’as pas besoin de le faire.

— Je lui donnerai du filet, d’un des gros poissons, dit le vieil homme. Surtout qu’il a fait ça pour nous plus d’une fois.

— Je crois bien.

— Il faudra que je lui donne quelque chose de plus qu’un filet, alors. Il est bien serviable pour nous.

— Il nous a mis deux bières.

— C’est les bières en canette que je préfère.

— Je sais, mais celles-ci c’est en bouteille, des Hatuey, il faut que je rapporte les bouteilles.

— C’est bien de ta part, dit le vieil homme. Je n’ai pas voulu ouvrir la gamelle tant que tu n’étais pas prêt.

— Je suis prêt maintenant, dit le vieil homme. Je dois juste passer me laver.

Où est-ce que tu te laves, pensa le garçon. L’arrivée d’eau du village était deux rues plus bas sur la route. Il faut que j’aille chercher de l’eau là-bas pour lui, pensa le garçon, et du savon et une serviette. Pourquoi je ne pense jamais à rien ? Et il faut que je lui trouve une autre chemise, et une veste pour l’hiver, et une vieille paire de chaussures et une couverture de plus.

— Il est bon, ce ragout, dit le vieil homme.

— Parle-moi du baseball, demanda le garçon.

— Dans l’American League c’est les Yankees, comme je t’avais dit, dit le vieil homme tout content.

— Ils ont perdu aujourd’hui, répondit le garçon.

— Ça ne veut rien dire. Le grand DiMaggio est redevenu l’égal de lui-même.

— Ils ont d’autres types dans l’équipe.

— Naturellement. Mais c’est lui qui fait la différence. Dans l’autre ligue, entre Brooklyn et Philadelphie je choisirais Brooklyn. Mais là je pense à Dick Sisler et ces autres grands relanceurs dans le vieux parc.

— Il n’y en a jamais eu d’autres comme eux. Jamais vu quelqu’un lancer la balle aussi loin.

— Tu te souviens quand il venait à la Terrace ? Je voulais lui proposer de l’emmener pêcher, mais j’étais trop timide.

— Je sais. Tu as eu tort. Il serait venu avec nous. Et ça nous aurait fait un souvenir pour toute notre vie.

— J’aimerais bien emmener le grand DiMaggio pêcher, dit le vieux.

— Ils ont dit que son père était un pêcheur. Peut-être qu’il était aussi pauvre que nous et qu’il aurait compris.

— Le père du grand Sisler n’a jamais été pauvre, et lui, le père, il jouait les grandes ligues quand il avait mon âge.

— Quand j’avais ton âge, j’étais devant le mât d’un bateau gréé au carré qui filait vers l’Afrique et le soir je voyais des lions venir sur la plage.

— Je sais. Tu me l’as déjà dit.

— Tu préfères qu’on parle de l’Afrique, ou du baseball ?

— Base-ball, je préfère, dit le garçon. Parle-moi du grand John J. McGraw.

Et il disait jota pour le J.

— Lui aussi il venait de temps en temps à la Terrace dans les anciens jours. Un type dur, qui ne parlait pas beaucoup, et pas facile quand il se mettait à boire. Dans sa tête y en avait autant pour les chevaux que pour le baseball. Il trimballait la liste de tous les chevaux et des départs dans sa poche, et souvent il disait des noms de chevaux au téléphone.

— C’était un grand entraîneur, dit le garçon. Mon père dit que c’était lui le plus grand.

— Parce que la plupart du temps il venait là, dit le vieil homme. Si Durocher avait continué à venir ici tous les ans, ton père aurait pensé que c’était lui, le plus grand entraîneur.

— C’est qui, en fait, le plus grand entraîneur, Luque ou Mike Gonzales ?

— Mon avis, c’est qu’ils se valent.

— Et le meilleur pêcheur c’est toi.

— Non. J’en connais des meilleurs.

— Qué va, dit le gamin. Il y a beaucoup de bons pêcheurs et quelques grands. Mais des comme toi y en a pas d’autre.

— Merci. Tu me fais du bien. J’espère qu’il ne m’arrivera pas un poisson si gros qu’il te ferait dire le contraire.

— Y aura jamais un poisson comme ça, si tu es aussi fort que tu le dis.

— Je ne suis peut-être pas aussi fort que je le crois, dit le vieil homme. Mais je connais pas mal de trucs, et je suis têtu ;

— Tu devrais aller au lit maintenant, pour être en forme demain matin. Je te rapporterai le matériel à la Terrace.

— Bonne nuit. Je te réveillerai demain matin.

— C’est toi mon réveil-matin, dit le gamin.

— L’âge c’est mon réveil-matin, dit le vieil homme. Pourquoi les vieux se réveillent de si bonne heure ? Pour avoir un jour plus long ?

— Je ne sais pas, dit le gamin. Tout ce que je sais, c’est que les jeunes ça dort plus tard et plus profond.

— Je m’en souviens bien, dit le vieil homme. Je te réveillerai à temps.

— Je n’aime pas quand c’est les autres qui me réveillent, je me sens inférieur.

— Je sais.

— Dors bien, alors.

Le garçon partit. Ils avaient mangé sans lumière sur la table. Le vieil homme enleva son pantalon et gagna le lit dans le noir. Il roula le pantalon pour en faire un oreiller, le journal calé à l’intérieur. Il s’enroula dans la couverture et s’endormit sur les autres vieux journaux qui recouvraient les ressorts du sommier.

Il s’endormit très vite, et rêva d’Afrique, quand il n’était qu’un garçon, avec les longues plages dorées et celles de sable très blanc, si blanc que l’œil en faisait mal, et les falaises des caps et au fond les hautes montagnes sombres. Il revenait se promener sur ces côtes toutes les nuits désormais, et dans ses rêves il entendait le grondement des vagues et voyait les bateaux indigènes les traverser. Il sentait le bitume et l’étoupe du pont quand il dormait, et il sentait cette odeur de l’Afrique que la brise de terre apporte au matin.

D’habitude, quand il sentait cette brise de terre il se réveillait, s’habillait et partait réveiller le garçon. Mais cette nuit la brise de terre vint très tôt, il sut dans son rêve qu’il était trop tôt, et continua à rêver pour voir les pics blancs des îles s’élever de la mer, puis rêva de tous ces ports et criques des îles Canaries.

Il ne rêvait plus de tempêtes, ni de femmes, ni de grands événements, ni de grands poissons, ni de combats, de concours, ni de sa femme. Il ne rêvait plus maintenant que des lieux, et de lions sur la plage. Ils jouaient comme de jeunes chats dans la tombée de la nuit, et il les aimait comme il aimait le garçon. Simplement il se réveilla, regarda par la porte ouverte où en était la lune, déroula son pantalon et l’enfila. Il pissa à l’arrière de la cabane puis remonta la route pour aller réveiller le garçon. Il frissonnait, parce que le matin était froid. Mais il savait qu’il se réchaufferait dès qu’il se serait remis à ramer.

La porte de la maison où vivait le gamin n’était pas verrouillée, il l’ouvrit et traversa doucement, sur ses pieds nus. Le garçon dormait sur un lit de garçon dans la première pièce et le vieil homme l’apercevait distinctement dans la lumière de la lune s’évanouissant. Il lui tapota un de ses pieds, gentiment, et continua jusqu’à ce que le garçon se réveille, se retourne et le regarde. Le vieil homme fit un signe de la tête, le garçon prit son pantalon sur la chaise près du lit, et, assis sur le lit, l’enfila.

Le vieil homme l’attendait à la porte, le garçon le rejoignit. Il était endormi, et le vieil homme lui passa le bras sur l’épaule, disant : – Je m’en veux...

— Qué va, dit le garçon. C’est ce que tout le monde doit faire.

Ils descendirent la route jusqu’à la cabane du vieil homme, et tout du long de la route, dans la nuit, d’autres hommes pieds nus portaient les mâts de leur bateau.

Quand ils arrivèrent à la cabane, le garçon prit les lignes enroulées dans la caisse, le harpon et la gaffe, et le vieil homme chargea le mât avec la voile enroulée sur ses épaules.

— Tu veux du café ? demanda le garçon.

— On pose tout ça dans le bateau, et on ira en prendre un.

Ils burent leur café dans des boîtes à lait condensé, dans une buvette ouverte tôt le matin qui servait les pêcheurs.

— Comment tu as dormi, le vieux, demanda le garçon. Il commençait à se réveiller, mais c’était dur encore pour lui de quitter le sommeil.

— Très bien, Manolin, dit le vieil homme. J’ai confiance aujourd’hui.

— Moi aussi, dit le garçon. Maintenant je dois aller chercher tes sardines et les miennes, et de l’appât frais. Le patron apporte lui-même son matériel. Il ne veut pas qu’on l’aide à porter quoi que ce soit.

— On n’est pas pareils, dit le vieil homme. Je t’ai laissé porter mon matériel à peine tu avais cinq ans.

— Je sais, dit le garçon. Je serai là tout de suite. Prends un autre café. Ils nous font crédit ici.

Il partit, pieds nus sur les rebords de corail, jusqu’à la glacière où on gardait les appâts.

Le vieil homme but son café lentement. C’est tout ce qu’il prendrait de la journée, et il savait qu’il devait le prendre. Depuis longtemps maintenant, manger le laissait indifférent, et il n’emmenait pas de casse-croûte. Il gardait une bouteille d’eau au fond du canot, tout ce dont il avait besoin pour la journée.

Le garçon était de retour avec les sardines et les deux appâts emballés dans un journal, ils descendirent la plage jusqu’au canot, sentant les galets sous leurs pieds, soulevèrent le canot et le firent glisser jusqu’à l’eau.

— Bonne chance, le vieux.

— Bonne chance, répondit le vieil homme. Il amarra la lanière des avirons aux deux tolets et, se penchant en avant pour peser sur les pales tirant l’eau, il commença à ramer vers la sortie du port, dans la nuit. Il y avait d’autres bateaux, arrivant des autres plages et partant vers la mer, et le vieil homme entendait les claquements et étirements de leurs rames même sans les voir, maintenant que la lune était tombée sous les collines.

Parfois, quelqu’un parlait dans un bateau. Mais en grande partie ils restaient silencieux, à part le claquement des rames. Ils se dispersèrent une fois sortis de l’embouchure du port, et chacun s’en alla vers le coin de mer où il espérait trouver ses proies. Le vieil homme avait décidé qu’il s’en irait au large, et il laissait derrière lui l’odeur de la terre, ramait dans la fraîche senteur de l’aube sur l’océan. Il voyait la phosphorescence du plancton dans l’eau du golfe tandis qu’il ramait sur cette partie de la mer qu’ils appelaient le grand puits, parce qu’il y avait une brusque marche de sept cents brasses où toutes sortes de poissons se rassemblaient, à cause des tourbillons de courants engendrés par ces barrières sur le fond de l’océan. Là s’accumulaient les concentrations de crevettes et de ces minuscules poissons-fourrage pour l’appât, et parfois des bancs d’encornets venus des trous les plus profonds montaient jusqu’à la surface où tous ces poissons errants les nourrissaient.

Dans le noir, le vieil homme pouvait sentir l’arrivée du matin, à mesure qu’il ramait il entendait le son tremblant que font les poissons volants quand ils trouent la surface de l’eau et le sifflement que leur paire raide de nageoires émettait tandis qu’ils s’élevaient dans la nuit. Il était un grand expert en poissons volants, qui étaient ses principaux amis une fois en mer. Ça l’embêtait pour les oiseaux, surtout le sterne noir, petit et délicat, qui toujours volait, toujours cherchait, mais ne trouvait quasi jamais — les oiseaux, pensait-il, ont une vie plus dure que la nôtre, hors ceux qui étaient vraiment forts, et le coucou voleur. Qu’est-ce qui avait fait ces oiseaux si fins et délicats, comme ces hirondelles de mer, quand l’océan pouvait être si cruel ? Il est amical et très beau. Mais il peut être si cruel, et cela vient si soudainement, alors même que ces oiseaux qui volent, plongent et chassent, sont tellement trop délicats pour la mer.

Il pensait toujours à l’océan comme la mar, ainsi que les gens l’appelaient en espagnol, quand ils l’aimaient. Quelquefois, ceux-mêmes qui l’aimaient en disaient du mal, mais ils en parlaient toujours comme d’une femme. Quelques-uns des plus jeunes pêcheurs, ceux qui utilisaient des bouées comme flotteurs pour leurs lignes, avaient des bateaux à moteur, achetés quand les foies de requin avaient produit plein d’argent, en parlaient disant el mar, au masculin. Ils en parlaient comme d’un opposant, ou un lieu, ou même un ennemi. Mais le vieil homme en parlait toujours au féminin, et comme quelque chose qui donnait ou retenait ses grandes faveurs, et si c’était en sauvage ou par de méchantes choses, c’était qu’elle ne pouvait pas les aider. Et l’influence de la lune était la même que pour une femme, pensait-il.

Il ramait vigoureusement et sans effort, il conservait son allure et la surface de l’océan était plate, hors quelques tourbillons et courants. Il laissait faire au courant un tiers de l’effort, et quand il commença à faire jour il vit qu’il était déjà plus loin au large qu’il avait espéré l’être à cette heure.

J’ai fouillé tous ces trous profonds pendant une semaine et rien trouvé, pensait-il. Aujourd’hui j’irai travailler là où sont les bancs de bonites et de thons albacores et il y aura peut-être un de ces gros qui les suivra.

Avant qu’il fasse plein jour il avait sorti ses appâts et se laissait porter par le courant. Un appât mouillé à quarante brasses. Le deuxième à soixante-quinze, et le troisième et le quatrième plongés dans l’eau bleue à cent et cent vingt-cinq brasses. Chaque appât pendait la tête en bas, avec la hampe de l’hameçon dans le corps du poisson, solidement attaché ou cousu, et toutes les parties actives de l’hameçon, le rond et la pointe, recouverts par la sardine fraîche. Chacune des sardines hameçonnée à travers les deux yeux, comme une guirlande sur le fil d’acier. Il n’y avait rien à proximité de l’hameçon dont un grand poisson ne pourrait pas ressentir l’appétence et le goût.

Le garçon lui avait donné deux petits thons albacores frais, pendus sur les deux lignes les plus profondes comme du lest, et sur les autres il avait un coulisseau bleu avec un emmanchement jaune dont il s’était servi bien des fois, mais qui étaient en bonne condition encore, et donnaient aux sardines leur illusion et leur attractivité. Chaque ligne, épaisse comme un gros crayon, était enroulée sur un flotteur avec une tige de bois vert, de telle sorte que n’importe quelle traction ou touche sur l’appât faisait trembler la tige, et chaque ligne avait deux bobines de quarante brasses en réserve qu’il pouvait attacher les unes aux autres rapidement, de façon que, si nécessaire, un gros pouvait lui emporter près de trois cents brasses de ligne.

Maintenant il surveillait la tige sur les trois flotteurs aux côtés du canot, et ramait lentement pour garder les lignes droites et à leur exacte profondeur. Il faisait presque jour et à n’importe quel moment le soleil pouvait se lever et surgir.

Le soleil se leva maigrement sur la mer, et le vieil homme aperçut les autres bateaux, bas sur l’eau, répartis au long de la côte, dispersés par le courant. Puis le soleil fut plus large et ce fut un éblouissement sur l’eau, et quand alors il s’éleva, la mer plate le lui renvoyait dans les yeux à faire mal, et il ramait sans regarder par là. Il regardait en bas, dans l’eau, surveillant les lignes qui s’enfonçaient droit dans l’obscurité de la mer. Il savait les maintenir plus droites que quiconque, de telle façon qu’à chaque niveau du courant il y aurait un appât à l’endroit exact où il le souhaitait, pour n’importe quel poisson qui viendrait nager là. Les autres les laissaient dériver avec le courant, et parfois elles étaient à soixante brasses, quand le pêcheur pensait qu’elles étaient à cent.

Et moi, pensait-il, je les maintiens avec précision. Seulement, je ne n’ai plus la chance avec moi. Mais qui sait ? Peut-être aujourd’hui. Chaque jour est un nouveau jour. C’est mieux d’avoir la chance. Mais j’ai raison d’être précis. Comme ça, quand vient la chance, tu es prêt.

Le soleil était plus haut de deux heures maintenant et lui blessait moins les yeux, alors il regarda vers l’est. Il y avait seulement trois bateaux en vue, et ils lui semblaient très lents et très loin vers la côte.

Toute ma vie le soleil levant m’a blessé les yeux, pensait-il. Pourtant, ils sont encore bons. Le soir, je peux voir à travers l’obscurité sans perte. Ils sont meilleurs le soir. Mais le matin est pénible.

Et c’est juste à ce moment qu’il vit une frégate avec ses longues ailes noires tournant en rond dans le ciel au-dessus de lui. Elle fit un bref plongeon, rabaissant sa queue, et puis se remit à tourner à nouveau.

— Elle a repéré quelque chose, dit le vieil homme à haute voix, elle n’est pas seulement en train de chercher.

Il commença de ramer lentement, mais fermement vers où tournait l’oiseau. Il n’accéléra pas, et gardait ses lignes bien droites vers le fond. Mais il accompagnait légèrement le courant, de telle façon qu’il pêchait encore correctement, même en allant un peu plus vite qu’il ne l’aurait fait s’ils ne s’était pas servi de l’oiseau.

L’oiseau remonta plus haut dans les airs et se remit à tourner, ses ailes immobiles. Puis il plongea soudainement, et le vieil homme vit un poisson volant gicler hors de l’eau et s’élever désespérément de la surface.

— Un coryphène, dit le vieil homme à haute voix. Un grand coryphène.

Il bloqua les avirons et prit une ligne fine sous le banc. Elle avait un bas de ligne de cuivre et un hameçon taille moyenne qu’il appâta avec une des sardines. Il la lança par-dessus bord et fit vite un nœud pour l’attacher à la poupe. Puis il appâta une nouvelle ligne, et la maintint toute prête dans l’ombre sous le banc. Il se remit à ramer, observant l’oiseau noir à grandes ailes qui travaillait, à ce moment, très bas au-dessus de l’eau.

Il le surveillait, l’oiseau plongea de nouveau, rabattant ses ailes pour le plongeon, puis les secouant sauvagement tandis qu’il poursuivait le poisson volant. Le vieil homme distinguait le léger renflement à la surface que créait le coryphène en poursuivant le poisson qui s’enfuyait. Le coryphène frayait son sillage sous le poisson quand il s’élevait, pour être là à sa vitesse quand il retomberait. Un grand banc de coryphènes, il pensa. Ils se sont déployés et le poisson volant n’a aucune chance. L’oiseau n’a aucune chance. Les poissons volants sont trop gros pour lui et vont trop vite.

Il surveillait comment le poisson volant échappait de la surface encore et encore, et les déplacements inefficaces de l’oiseau. Le banc s’éloigne de moi, il s’échappe, pensa-t-il. Ils vont trop vite et trop loin. Mais peut-être il y a un égaré, ou bien peut-être que mon gros poisson tourne autour d’eux. Mon gros poisson doit être quelque part.

Les nuages au-dessus de la terre paraissaient maintenant une montagne, et la côte juste une longue ligne verte avec les collines grises et bleues à l’arrière. L’eau se faisait bleu sombre, si sombre qu’elle tendait vers le mauve. Comme il regardait à travers, il aperçut dans l’eau sombre la couche rouge tamisée de plancton, et l’étrange couleur que lui donnait le soleil. Il surveillait ses lignes et vérifiait qu’elles s’enfonçaient droit hors de sa vue dans les profondeurs et se réjouissait du plancton, qui signifiait poisson. Cette étrange lumière que le soleil tirait de l’eau, maintenant que le soleil y tombait droit, signifiait que le temps serait beau, et pareille la forme des nuages au-dessus de la côte. Mais l’oiseau était hors de vue maintenant et rien qui se montre à la surface de l’eau, sinon quelques plaques de sargasses jaunes, décolorées par le soleil et le sac pourpre, iridescent et gélatineux d’une méduse flottant à proximité du bateau. Elle flottait allègrement, comme une grande bulle, avec ses longs filaments pourpres traînant dans l’eau un mètre sous elle.

— Agua mala, dit l’homme. Sale pute.

Il s’en éloigna en poussant légèrement sur ses avirons et vit distinctement sous l’eau ces minuscules poissons de la même couleur que les filaments et qui y nageaient dans l’ombre de cette bulle à la dérive. Ils étaient immunisés contre son poison.

Mais les hommes ne l’étaient pas, et quand un de ces filaments se prenait sur une ligne et y restait, mince et pourpre, pendant que le vieil homme se battait avec un poisson, il en gardait sur les bras et les mains des zébrures irritantes de la même sorte qu’aurait produites l’umac ou le chêne vénéneux. Mais ces venins de l’(agua mala) survenaient rapidement et frappaient comme un coup.

Leurs bulles iridescentes étaient magnifiques. Mais elles étaient la chose la plus fausse sur la grande mer, et le vieil homme aimait les grandes tortues de mer qui s’en repaissaient. Les tortues les repéraient, les approchaient de face, puis fermaient les yeux de façon à être complètement carapaçonnées au moment où elles les mangeaient, filaments compris. Le vieil homme aimait voir les tortues les avaler, et il aimait, après une tempête, sur la plage, leur marcher dessus et entendre le léger plop que la physalia faisaient sous la corne de ses pieds.

Il aimait les tortues vertes et celles à bec de faucon avec leur vitesse et leur élégance, leur grande valeur, et avait un rapport amical aux tortues à tête de bûcheron, géantes et stupides dans leur carapace jaune armoriée, aux amours étranges, et dégustant joyeusement les méduses les yeux fermés.

Il n’avait pas de respect mystique des tortues, même s’il avait travaillé pendant des années sur un bateau à tortues. Il était désolé pour elles, même celles dont les grandes coques étaient aussi longues que le canot et pesaient une tonne. La plupart des gens n’ont pas de cœur quand il s’agit des tortues, parce qu’un cœur de tortue peut battre encore des heures même après qu’on l’ait extrait et coupé en deux. Mais, pensait le vieil homme, moi aussi j’ai un cœur et mes pieds et mes mains sont comme les leurs. Il mangeait de leurs œufs blancs pour en prendre la force. Il en mangeait tout le mois de mai, pour être fort, en septembre et octobre, quand il s’attaquait au grand poisson.

Et de même il buvait une tasse d’huile de foie de requin chaque jour au grand pot qu’il gardait dans sa cabane, là où la plupart des pêcheurs gardent leur matériel. La plupart des pêcheurs en haïssent le goût. Mais il n’y avait rien de pire que de se lever aux heures où ils se levaient, et c’était ce qu’il y avait de meilleur contre les rhumes et les grippes, et bon pour les yeux aussi.

Maintenant le vieil homme avait relevé les yeux et vit que l’oiseau avait repris ses cercles.

— Il a trouvé le poisson, dit-il à haute voix. Il n’y eut pas de poisson volant pour briser la surface, ni d’éparpillement d’alevins. Mais, tandis que le vieil homme surveillait, un petit thon s’éleva dans l’air, se retourna et replongea tête la première. Un éclat d’argent dans le soleil, et après qu’il soit retombé à l’eau un autre et puis un autre sautèrent, il y en eut dans toutes les directions, toute l’eau bouillonnait tandis qu’ils bondissaient pour chasser les alevins, les encerclant, les poursuivant.

S’ils ne s’en vont pas trop vite, je les aurai rejoints, pensa le vieil homme, et il continuait de surveiller le banc dans l’eau blanche et l’oiseau maintenant plongeant et se redressant parmi les alevins forcés de remonter à la surface dans leur panique.

— L’oiseau, ça aide beaucoup, dit le vieil homme. Juste à ce moment, la ligne de la poupe se tendit sous son pied, où il avait gardé une boucle de fil. Il lâcha ses avirons et sentit le frémissement dû au poids d’un petit thon, tandis qu’il retendait son fil et commençait à le hâler. Le frémissement s’accentua à mesure qu’il tirait et déjà dans l’eau il pouvait voir le dos bleu du poisson et l’or de ses flancs, avant qu’il le suspende par le plat bord et le jette au fond du canot. Jeté à la poupe, au soleil, sa forme compacte et effilée, ses yeux énormes et stupides devenus fixes pendant que la vie lui échappait à coup brutal et rapide de sa queue si bien profilée sur le bois de la coque. Le vieil homme lui asséna un coup sur la tête comme par amitié et le repoussa, le corps encore tressautant, à l’ombre du plat-bord de la poupe.

— Un albacore, il dit à voix haute. Il pèse bien ses dix livres.

Il ne se rappelait pas quand il avait commencé à parler à haute voix quand il était seul. Dans les jours les plus anciens, quand il était seul, il chantait – et il avait aussi chanté parfois la nuit quand il était de veille sur les caboteurs ou les bateaux pour la tortue. Il avait probablement commencé à parler à haute voix, quand il était seul, au moment où le garçon l’avait quitté. Il ne se souvenait pas. Quand il pêchait avec le garçon, ils ne parlaient en général que lorsque nécessaire. Ils parlaient la nuit, ou quand ils sentaient venir un orage par mauvais temps. C’était considéré comme une qualité de ne pas parler sans nécessité, à la mer, et le vieil homme l’avait toujours pensé ainsi, et respecté. Mais maintenant qu’il n’y avait personne que cela puisse ennuyer, il disait ses pensées tout haut.

— Si les autres m’entendaient parler fort comme ça, ils penseraient que je suis devenu fou, dit-il fort. Mais je ne suis pas fou, et je ne m’en préoccupe pas. Et les riches emportent leurs radios sur leur bateau pour écouter le baseball.

Mais maintenant c’est pas le moment de penser au baseball, pensa-t-il. Maintenant, c’est le moment de penser à une chose et une seule : celle pour laquelle je suis né. Il doit y en avoir un gros à tourner autour du banc, pensa-t-il. J’ai seulement attrapé un des traînards du banc des albacores qui chassaient. Tout ça montre aux mouvements de surface qu’ils migrent très vite, vers le nord-est. Est-ce que ce sera le jour aujourd’hui ? Ou est-ce que c’est le signe d’un changement de temps que je n’arrive pas à déchiffrer ?

Il ne pouvait plus voir la ligne verte de la côte maintenant, mais seulement le haut des collines bleues, qui paraissaient blanches comme d’avoir le sommet couvert de neige, et les nuages qui ressemblaient à de hautes montagnes enneigées au-dessus d’elles. La mer était très sombre, et la lumière faisait des effets de prisme dans l’eau. Les myriades de crevettes du plancton étaient annihilées maintenant par le soleil à la verticale, et il n’y avait plus que ces prismes profonds dans l’eau bleue, où le vieil homme voyait maintenant ses lignes plonger droit dans l’eau profonde d’un mile.

Les thons — les pêcheurs appelaient de ce nom tous les poissons de cette espèce, et ne les distinguaient par leur nom spécifique que lorsqu’ils les portaient à vendre ou les échangeaient pour de l’appât –, avaient plongé de nouveau. Le soleil était chaud, maintenant, et le vieil homme le sentait sur son dos et sa nuque, sentant la sueur y couler tandis qu’il ramait.

Je pourrais laisser dériver, pensait-il, et piquer une sieste avec une boucle de la ligne passée entre mes orteils pour me réveiller. Mais aujourd’hui c’est le quatre-vingt-cinquième jour et je dois tout faire comme on le doit.

Et c’est à ce moment-là, surveillant ses lignes, qu’il vit une des tiges vertes s’incliner brusquement.

— Oui, il dit. Oui. Et il rembarqua les avirons sans brusquer la course du bateau. Il se poussa jusqu’à la ligne et l’enroula doucement entre le pouce et l’index de sa main droite. Il ne perçut aucune tension ni poids, et il tenait la ligne sans la tendre. Et cela revint. Cette fois comme une volonté de tirer, ni durement ni lourdement, et il savait exactement ce que c’était. Cent brasses plus bas, un marlin mangeait les sardines qui recouvraient la hampe et la pointe de l’hameçon, à l’endroit où la tête forgée à la main de l’hameçon simulait la tête d’un petit thon.

Le vieil homme retint la ligne délicatement, souplement, et de sa main gauche la détacha de la tige. Maintenant il pouvait la laisser filer souplement entre ses doigts sans que le poisson ressente aucune tension.

Si loin, il doit être énorme, pensa-t-il. Mange-les, poisson. Mange-les. S’il te plaît mange-les. Fraîches comme elles sont, et toi à six cents pieds sous la surface dans cette eau froide et dans le noir. Fais un autre petit tour dans le noir, mais reviens et mange-les.

Il sentit à nouveau la ligne s’étirer délicatement puis un coup plus sec quand une tête de sardine qui avait dû être plus difficile à arracher se sépara de l’hameçon. Alors plus rien.

— Allez, dit le vieil homme tout fort. Un autre petit tour. Viens au moins les sentir. Elles ne sont pas adorables ? Mange-les pour de bon, maintenant, et après il y a le thon. Ferme et frais et adorable. Ne fais pas le timide, poisson. Mange-nous ça.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 23 avril 2013 et dernière modification le 25 juillet 2017

merci aux 8489 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page