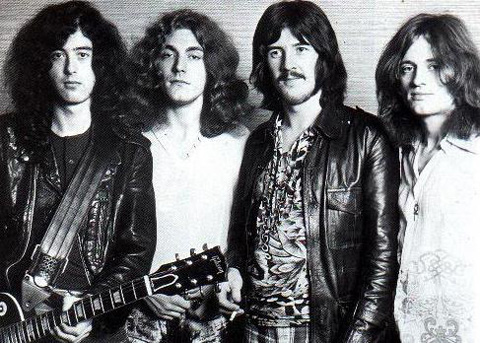

inusable, sombre, profond, lourd, et tous les adjectifs qui vont avec le premier disque de Led Zeppelin, enregistré en 10 jours dans le studio Olympic avant de redonner la place aux Stones

Il faut réécouter, lentement, ce disque sombre, le premier Led Zeppelin, celui qu’on nomme d’ailleurs, tout simplement, Led Zeppelin.

Grant a l’assurance qu’on peut jouer aux Etats-Unis. Il est allé au culot voir un des principaux tourneurs, David Graham, qui possède le Fillmore de New York et celui de San Francisco. Les Yardbirds demandaient 2500 dollars par concert, Graham accepte de prendre Jimmy Page et ses accompagnateurs (pour l’instant, il ne s’agit que de cela) pour 1500 dollars par soirée, en ouverture de deux groupes : Iron Butterfly ou Vanilla Fudge.

Page prend sur son bas de laine (non pas constitué, précise-t-il, sur ce qu’il touchait des Yardbirds, mais sur ce qu’il avait gagné auparavant, comme musicien de studio) pour réserver pendant neuf jours le studio Olympic, à Barnes, dans l’ouest de la périphérie londonienne, studio qui est la base logistique des Rolling Stones et de bien d’autres (c’est là que cette même année 1968, au mois de mai, ils ont tourné avec Jean-Luc Godard les prises successives de qui deviendra Sympathy for the devil et le film One + One). Page aussi qui prend en charge le salaire de Glyn Johns, l’ingénieur du son, et vieille connaissance. Il va dépenser pour cela pas loin de 2000 livres sterling, sans garantie de retour.

Avantage et stratégie : les bandes lui appartiennent. On n’est pas au service d’une maison de disque, on est maître de la totalité de la chaîne. Page a l’humilité de rendre hommage à Glyn Johns : construire un son de studio, c’est d’abord en avoir une image mentale : et Glyn Johns a compris ce qu’il pouvait extorquer du quatuor Mélange de lourd et de léger, et surtout cette sensation brute d’une pate, de nappes soulevées par le son épais de la basse, étarquée par le cognement grave de la batterie. On va jouer dans le studio comme on joue sur scène, chacun loin des autres, et à plein volume.

Regardez Charlie Watts dans One + One : Richards au centre avec sa guitare, et lui dans un box fermé à l’extrémité, entouré de deux cloisons isolantes (sur l’une, il a déposé sa veste et sa cravate). « I had been with other drummers who, while they played pretty well, sounded like their were just hitting a cardboard box. The whole reason for that was they were sitting in the little drum booth, with just sucked the sound of the drums. So right from the first album, I insisted that the drums were gonna breathe… J’ai joué avec des tas de batteurs, et même si les gars jouaient plutôt bien, ça sonnait comme taper sur un paquet de cartes. C’est qu’on les installait dans le petit box de la batterie, qui mangeait tout leur son. Alors, dès le premier album, j’ai insisté pour qu’on fasse respirer ça… »

A l’inverse, plutôt que d’installer l’énorme Rickenbacker qu’il utilise sur scène, Page utilise un petit amplificateur à lampe déjà considéré comme une antiquité à l’époque, de marque Supro, avec un haut-parleur de douze pouces de diamètre (trente centimètres, à peine l’écran d’un ordinateur portable), relayé par un micro très près de la membrane. Keith Richards, lui aussi, considère que, pour un guitariste électrique, l’ampli est le maillon principal : il a collectionné les numéros de série de un à douze des premiers amplificateurs Fender. Jimmy Page ayant parlé de son usage du Supro dans un interview à Guitar Player en 1977, il est aussitôt devenu un objet de collection, maintenant introuvable.

On ne pratiquera ni collage, ni superposition : dans How many more times seulement, il demandera à Robert Plant d’enregistrer deux fois, à l’unisson, la partie vocale.

Ça n’empêche pas les expériences, les tentatives. Dazed And Confused est un le « tour de force » principal de leurs concerts, celui où Jimmy Page se saisit de son archet de violon et tire de sa guitare, en frottant sur toute la longueur, à plat sur les six cordes de la vieille Telecaster, ou en faisant rebondir l’archet, tout un orchestre de ses amplis. Il faut en reprendre l’histoire en détail : les Yardbirds, un an plus tôt, en tournée américaine, ont deux jours de repos à New York. Le soir, on décide d’aller ensemble écouter une chanteuse plutôt folk (toujours cette passion de Page pour Joni Mitchell et Joan Baez), et Ianis Ian, la chanteuse qu’on va écouter, connaît le succès cette année-là avec une chanson qui s’intitule Society’s Child. En première partie, ils découvrent un chanteur inconnu, Jake Holmes, qui vient avec son bassiste. La ligne de basse sous cette chanson, Page voit immédiatement ce qu’il y aurait à en tirer, et le professionnel des studios qu’il est, la mémorise définitivement. Une longue ligne descendante qui vous emmène dans des sons de fréquences si basses qu’on n’aurait jamais imaginé que la basse ou votre oreille y atteindraient. Et puis les paroles inventent un monde noir, une dérive dans la ville alors qu’on a pris trop d’acide et que ça tourne mal. Jimmy Page pratique déjà le solo d’archet, mais sur un morceau des Yardbirds qui n’a pas cette ambiance. A New York, tous les musiciens anglais de passage font leurs provisions de disques rares. Page achète le premier disque de Jake Holmes, The Underground Music Of Jake Holmes, et tant pis pour lui : trois semaines plus tard, page a appris à Chris Dreja la ligne de basse, Keith Relf le chanteur a réécrit les paroles en gardant la dérive et enlevant l’acide et voilà : dès le Madison Square Garden où les Yardbirds font la première partie des Young Rascals, on joue sur scène la chanson qui désormais s’appelle simplement I’m Confused.

Jake Holmes est un grand bonhomme : lorsqu’il découvrira sa ligne de basse intacte, mais les paroles réécrites une troisième fois, maintenant par Robert Plant, qui y ajoute sa marque par une métaphore sexuelle aux allusions les plus explicites, mais sous la seule signature de Jimmy Page (Plant éclusait la fin d’un contrat avec Band Of Joy et ne pouvait signer ses paroles), il dira seulement : « What the hell, let him have it… Qu’est-ce que ça peut faire, qu’ils s’en débrouillent… ». Ce qui témoigne soit d’un grand désintéressement, soit d’une méconnaissance totale des enjeux financiers pour un morceau qui sera sur scène, jusqu’à Stairway To Heaven, la cime de Led Zeppelin (c’est très tardivement, alors qu’on règle par voie de justice des contentieux avec les hériters de Willie Dixon, que le groupe reconnaîtra à Holme, sur les rééditions, la paternité de Dazed and confused).

Le blues c’est la grammaire commune, ce qui soude. Depuis les premières répétitions, on joue You Shook Me. On est tellement pris dans le travail commun, que lorsque Peter Grant remet à Page une copie du premier disque du Jeff Beck Group, Page se garde bien de l’écouter : pas le temps, et pas besoin d’influences inconscientes. Le disque n’est pas encore en vente, la pochette c’est juste un emballage de carton blanc, sans titres. C’est quand le premier disque de Led Zeppelin sera en vente, que Page, prétend-il, découvre que You Shook Me figure parmi les titres du Jeff Beck Group : Jeff prendra ça comme une déclaration de guerre, le froid durera longtemps.

Mais ce qui nous déboussolait, c’est ce grondement à la fin où les instruments semblent surgir depuis un mur réverbérant et irréel : comment aurions-nous compris que Page libérait enfin la totalité de ce qu’il avait appris dans sa vie de studio ? Il passe la bande à l’envers, la réenregistre avec un écho, puis la remet dans le bon sens : alors tout ce qui est joué surgit depuis cet écho. Si le procédé était connu, personne ne l’avait avant lui utilisé de façon aussi visiblement mêlé à la pâte même du son.

Si Black Mountain Side reprend sans fioritures les accords ouverts et le jeu à trois doigts de Bert Jansch (la version de Bert Jansch s’appelle Blackwater Side, étrange manière de signaler ouvertement l’emprunt sans reconnaître la dette), Page joue seul, sur une Gibson J200 acoustique de vingt ans d’âge empruntée à Big Jim Sullivan. Croit-il que ce n’est pas un exercice pour Bonzo (on le trouvera dans le disque III, comment insérer la lourde batterie du charpentier de Redditch dans la dentelle acoustique) ? Il invite sur le disque un percussionniste indien, Viram Jasani, pour l’accompagner aux tablas : probablement sans demander l’avis de Bonham. Babe I’m Gonna Leave You, le blues traditionnel revisité par Joan Baez, et qu’avait aussi enreistré, récemment, le groupe Quicksilver Messenger Services.

Le dernier jour de l’enregistrement, avant de laisser Page et Glyn Jones procéder au mixage, on se retrouve pour les chœurs. Dans dans presque tous les morceaux, on chante ensemble, à quatre voix comme des gosses de chorale ou dans une fin de banquet, ou pourquoi pas dans les chœurs d’homme de Schubert (les Stones aussi ajoutent les chœurs à la fin : Jean-Luc Godard les avait filmés à peine quatre mois plus tôt, un micro suspendu au plafond, et chacun les bras sur l’épaule des deux voisins).

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne et dernière modification le 9 septembre 2013

merci aux 657 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page