le lieu au microscope : les visites de Perec à la rue Vilin

– retour au sommaire général du cycle « écrire les lieux »

– retour au sommaire général de l’atelier hebdo & permanent

à chacun sa rue Vilin | la proposition

Le point de départ :

– dans Espèces d’espaces, énonce le protocole de son projet Lieux destiné à durer 12 ans, « jusqu’à ce que tous les lieux aient été décrits deux fois douze fois ». Je ne propose pas cet extrait (je le lis dans la vidéo) mais vous invite à le relire dans son contexte, depuis le livre même, indispensable.

– deux corollaires sur ce projet : destiné à être archivé, à mesure qu’il avance, dans une série d’enveloppes scellées, Perec l’interrompt avant qu’il soit fini. Les enveloppes resteront très longtemps (et volontairement) closes à la BNF, mais lui-même s’autorise deux exceptions : la publication d’un des relevés pratiqués au carrefour Saint-Sulpice, et ce sera Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, et la reprise, dans W et dans L’Infra-ordinaire des fragments concernant la rue Vilin.

– de même que La vie mode d’emploi s’écrira depuis le « cahier des charges » inventé dans Espèces d’espaces au chapitre précédent, aucun doute sur le fait que Lieux était destiné à construire un livre. Depuis 2 ans il est prêt à être édité, et bloqué pour des questions de droits par son ayant-droit (nièce de sa tante adoptive je crois ?) : that sucks, comme on dit en bon français.

L’élément déterminant, qui renvoie à ce point-source autobiographique présent chez Perec bien au-delà de W (comme la Disparition, en s’écrivant sans la lettre e, la plus fréquente en français, s’interdit aussi les 2 lettres du mot père, du mot mère, et du patronyme Perec), c’est bien la présence, parmi les 12 lieux parisiens choisis, de la rue Vilin.

Là, au n° 24, habitait la grand-mère maternelle de Perec, là le salon de coiffure où travaillait sa mère, là le petit appartement où il est né, et a vécu de 1937 à 1941.

Le trauma de la guerre, la disparition de sa mère à Auschwitz ont effacé de lui tout souvenir conscient de ce qui précède l’adieu à la mère, sur un quai de la gare de Lyon, pour l’enfant de quatre ans.

Le protocole de Lieux est donc aussi ce qui doit lui permettre, vingt-quatre fois en douze ans, d’écrire sans empathie, selon la seule contrainte énoncée, un lieu dépositaire d’une mémoire inaccessible. Les vingt-quatre prises d’écriture sur la rue Vilin reconstitueront ainsi l’autobiographie impossible.

À preuve que lorsque les bulldozers s’emparent pour démolition de la rue Vilin, c’est la totalité du projet qui s’arrête. Attendons le bien vouloir de l’ayant-droit pour enfin comprendre plus.

Voici donc notre point de départ :

– en tête de L’Infra-ordinaire, après la fabuleuse introduction et son célèbre « Questionnez vos petites cuillers ! » (Ce qui nous parle, 1ère publication Cause commune n° 5), les concepteurs de ce recueil de textes publiés de Perec, Eric Beaumatin et Marcel Benabou, donc en septembre 1989, exactement sept ans après la mort de Perec, reprennent le texte éponyme, La rue Vilin publié sous ce titre par Perec dans L’Humanité le 11 novembre 1977, contexte donc très différent des deux autres textes sur la ville repris dans le recueil, sur Beaubourg et sur Londres, commandes du magazine Air France, ou du texte sur le « bureau » écrit pour Vogue.

– impossible, en attendant la publication de LIeux, et contrairement à Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de savoir ce que le texte préparé pour L’Humanité reprend, sélectionne et récrit des notes censées être dans les enveloppes scellées.

Ce que nous savons, c’est que Perec décide de publier, dans un quotidien alors populaire, et dans le contexte politique de l’avant-Mitterrand, le journal de 6 visites à la rue Vilin : 27 février 1969 (le plus long et détaillé, repris dans les fiches extrait), 25 juin 1970, 13 janvier 1971, 5 novembre 1972, 21 novembre 1974, et celui qui tient en 3 lignes, à 2 h du matin le 27 novembre 1975, quand les palissades de la démolition ont définitivement enlevé la rue à son histoire.

Tout ce détail pour bien insister sur ce seul fait : la contrainte protocolaire (la rue remontée numéro par numéro), l’attention au relevé des signes (traces d’anciennes inscriptions, formes des escaliers, boîtes aux lettres et compteurs à gaz dans les entrées), à l’ensemble du contexte perceptif (musique de jazz lointaine, une autre fois musique arabe, coups de marteau) à sa propre déambulation (s’il entre, s’il traverse, s’il attend). S’y ajoute l’arbitraire de ce qui advient : silhouette brièvement aperçue derrière un rideau, petite fille qui court, homme portant un ballot.

Ajouter encore, et on sera dans notre consigne, l’obligation qu’il se fait de maintenir son relevé descriptif même là où les signes se retirent : volets fermés des hôtels ou maisons ou ateliers déjà fermés, terrain vague (« avec des caillasses et de l’herbe pelée »). Et de ne pas contourner la part autobiographique : souligner l’existence du secret mais sans le nommer : « À droite un long bâtiment à un étage (donnant jadis sur la rue par la porte condamnée du salon de coiffure) avec un double perron de béton (c’est dans ce bâtiment-là que nous vivions ; le salon de coiffure était celui de ma mère). »

Ce qui permet accessoirement de noter le rôle des parenthèses pour inclure dans la phrase flux (déplacement linéaire du narrateur-observateur) ces zooms immobiles, soit sur le dehors et la réalité des signes ou des choses, soit vers l’intérieur et sa réflexion propre.

J’insiste, dans la vidéo, sur le caractère éventuelle déceptif d’un tel exercice. Contrairement aux deux précédents, on se force à cette réalité minuscule mais prise à la loupe. Un relevé immobile de choses qui – retour au texte d’intro à L’Infra-ordinaire – nous sont invisibles parce que permanentes, banales, habituelles. Précisément ce que, dans les deux premiers exercices, nous n’avons pas eu besoin d’écrire. Rien n’interdit d’ailleurs, bien au contraire (et dans l’éventuelle perspective, augmentée de notre premier apprentissage), d’un livre collectif en conclusion de ce cycle) de repartir d’un des lieux que vous avez utilisé pour une des deux premières propositions. J’insisterai tout aussi bien, à l’envers, sur le fait que ce caractère déceptif, pour la simplicité et l’humilité des éléments qui feront votre texte, n’auront pas la même banalité pour quiconque viendra lire à neuf, sans connaissance du réel source, et devra – à partir des mêmes éléments – mentalement le construire. Et c’est bien l’enjeu d’une contrainte qui nous force à venir plus près du réel.

Alors quel timbre-poste (expression de William Faulkner) choisir ? Oui, il peut être déjà contenu dans vos précédentes contributions.

Mais il peut être un défi dans l’humilité des trajets du présent. Un hall d’immeuble. Le coin de trottoir où on gare sa voiture. Un auvent de station-service. Un arrêt de bus. Un portail d’école. le feu rouge où chaque matin on est coincé une minute à ce carrefour. Il est forcément hors de l’espace privé. C’est le lieu de la ville : le lieu de la rencontre et de l’écoute des signes arbitrairement laissés par les autres.

Tout cela, l’envie de revenir explorer ensemble ce texte décisif (et, j’y insiste, la préparation pour publication non pas vers le livre, mais dans le coup de poing d’un journal politique, de notes dont l’étendue nous est encore celée), je l’avais en tête dès le départ comme passage obligé de cette séquence sur le lieu.

Mais, à y revenir, c’est la partie journal qui s’imposait pour moi aussi de façon de plus en plus déterminante. Et notamment les deux premières occurrences, février 69 et juin 70. Avec par exemple aussi la distorsion qui les frappe : un relevé beaucoup plus massif chaque fois pour les premiers numéros de la rue, comme s’il fallait préparer le regard avant d’arriver au lieu par excellence, celui du secret, l’escalier qui menait à l’appartement familial et qu’on n’empruntera jamais. Puis, ensuite, on continue le protocole mais il ne cesse de s’élargir et de se dissiper.

C’est une autre lecture possible du texte préparé par Perec pour L’Humanité : comment s’écrit à chaque passage la cour du 24, où il habitait. L’effacement, un chat, des ouvriers. Ce vieil homme qui descend les marches, là où lui n’entrera pas : fantôme ? Puis pour finir, en novembre 1974, ce Encore debout.

Un point précis suffit donc, c’est ça qui compte, être devant cet escalier, et non pas le relevé linéaire. C’est un texte d’ancrage, et pas de mobilité.

L’idée du diptyque est venue à ce moment-là. Je ne sais pas si elle fonctionne. On le saura après l’atelier. Je voulais vous le proposer comme piste, question, exploration – ne pas en manquer la chance. Selon ce qui s’en révélera, on aura alors inventé une proposition d’écriture dont chacun pourra à l’envi se resservir.

Le même point précis du réel, l’ampliation due à la technique d’écriture. Mais le faire deux fois. Rien ne change, tant mieux. Mais vraiment, rien, rien de rien n’aurait changé d’une occurrence à l’autre ? Pas besoin que ce soit long, c’est l’acuité du regard, et la radicalité de la perception sensible sur un point très limité du réel qui va compter.

Toutes les armes sont à votre disposition, photographies, Street View, souvenir et puis se payer un ticket de métro pour aller voir en vrai, là où vous n’étiez pas retourné depuis quand. Tout, à condition d’aboutir à ce diptyque. Et que l’humilité apparente des choses se révèle détentrice du secret.

Alors on sera digne de Georges Perec, et ce qu’il nous lègue avec la désormais mythique rue Vilin.

FB

• Complément et hommage : FB, entretien sur Espèces d’espaces à la BNF avec Paulette Perec, récemment disparue.

• Photographie ci-dessus : Georges Perec dans la rue Vilin, planche-contact de © Pierre Getzler, 1970.

l’ensemble des contributions reçues

Sortir à l’angle nord du jardin des plantes (cette fois sous le ciel clair et dans l’air plus froid encore de décembre), ce mardi vingt-sept où je passe ici, pour – un jour après hier et à la même heure – vérifier que la ville est à sa place et ses vivants et ses morts.

Elle fait là un angle étrange quand on passe la grille et laisse derrière soi le jardin et ses labyrinthes (j’apprends que l’endroit où j’aimais tant aller est désormais fermé : le petit labyrinthe laissé sauvage pour observation naturelle : et que des oiseaux rares ou espèces végétales disparues sont revenues ici ; sans doute faut-il emporter cela avec soi aussi, dans la ville : ces endroits concédés à la sauvagerie désormais insondables et qui reprennent ses lois propres ; puis songer que bientôt toute la ville sera cette jungle sauvage, affaire d’un siècle ou deux), les statues des deux lions sous lesquels on devine, surgies de ma propre imagination peut-être, des pieds d’homme dévoré.

L’angle de la ville soudain revenue à son échelle dessine un triangle parfait : main droite, la rue Cuvier s’enfonce vers le quai et son fleuve, la ville médiévale autour de Notre-Dame. En face, la rue Lacépède va remonter vers Monge, la Contrescarpe et tout le quartier latin de mon année de Licence. Mais à l’intersection exacte de ces deux directions, la rue Linné trace le sillon d’un désir et d’un autre passé.

Le désir, c’était celui d’hier, lundi : remonter la rue jusqu’à Jussieu. Cette rue, je la connais par cœur, mais depuis son envers : depuis Jussieu jusqu’ici, vers la statue de Cuvier qui déchire l’angle de ces rues. Dette à mes années d’études supérieures où j’ai appris à lire : à me défaire de mes lectures anciennes, à apprendre la ville aussi, et à écrire tout cela à la fois, depuis le Deuxième arrondissement où de l’autre rive du fleuve, rue Beauregard, j’aurais écrit les nuits la brûlure de ces années (où qu’elles soient encore), à cette rue Linné où le jour apprendre l’art de passer le temps sur quelques rues lance la blessure d’écrire.

Nous sommes mardi.

Je reviens à l’angle des rues et remonte rue Linné : je sais pourquoi cette fois. Je refais le trajet à l’envers de mon passé : depuis le trottoir de droite quand on s’enfonce vers Jussieu, je vois les cafés du trottoir de gauche où j’ai, sur chaque table autrefois, épuisé un livre : Marot, Molière, d’Aubigné ou Chateaubriand colore chaque mur de chaque façade. La rue est longue et droite ; un coup d’œil suffit : dans l’ordre depuis le Trois rue Linné, j’aperçois les Arènes (où s’était nouée immédiatement mon amitié avec LB, qui rencontrerait un succès littéraire foudroyant trois ans plus tard, au moment où il s’éloignerait), puis l’Inévitable (les cafés seul de dix-huit heures), L’Epsilon enfin (ce thé brûlant avec EM où elle m’avait confié son projet d’une biographie mystique de Dylan). Dix ans plus tard, les cafés sont les mêmes : comme les jeunes garçons et les jeunes filles qui le soir parlent de la vie à écrire, qui ne s’écrira jamais comme les désirs de les jeter sur la table, à vingt ans.

Sur le trottoir de gauche où je suis, la liste de ce qui parsème la rue raconte l’histoire de cette ville et de ses mutations : une pharmacie ouvre la rue, suivie d’un café Les Trois Carafes (devant lequel un arrêt de bus se dresse, dans sa modernité d’apparat : invisible et conçu pour se rendre hostile aux mendiants), puis c’est La Clé du Barbier (n’existait pas il y a dix ans : n’existera plus dans dix ans – c’est à cela qu’on reconnaît une ville, dans son obsolescence programmée immédiatement) ; l’hôtel Timhotel Jardin des Plantes ; et c’est déjà le Cinq : une première pizzeria (Girasole) (nous, on allait plutôt plus bas) ; au Sept, une de ces enseignes dont j’ignore et la nature et la fonction : Pro BT Conseil – possible qu’elle était déjà là dix ans en arrière, et c’est à ce genre de signe invisible qu’on sait la ville bruissante autour de nous, là, pour d’autres, s’ils le veulent.

La rue est déserte malgré le ciel, mais le froid est si vif (vers Jussieu, je croiserai tout à l’heure de nouveau du monde : des étudiants dans les trois ou quatre imprimeries : l’heure est aux révisions avant les partiels : je les regarde de l’autre côté symbolique de ma vie, alors que tout en moi me rend contemporain d’eux) ; SOFIPACC dresse ses lettres d’or sur une façade bleu : que fait-on ici, de l’immobilier, de l’assurance, du conseil : c’est mystère, mais un mystère sans désir au contraire : je passe : le trottoir est large et la ville est si claire ; une autre façade bleue, mais sans inscription, sans rien sur la porte qu’une étrange sonnette, rideaux tirés sur un mystère plus singulier encore ; c’est le Neuf (« vieille maison – lis-je sur Wikipedia – qui a dû appartenir au couvent de la Congrégation Notre-Dame, établissement d’instruction pour jeunes filles. Cet établissement, fermé en 1790, rouvert en 1821, a disparu en 1860 par expropriation. » – et il faut imaginer ici, s’agissant de ces couvents qui étaient des camps de redressement, les jeunes filles hurler) : suivent le restaurant Les Oliviers et une alimentation générale (un dépanneur), un restaurant Libanais, L’Étoile du Liban (c’était soit L’Étoile soit Le Cèdre), et la pizzeria où justement j’allais, et qui était la frontière de mon territoire d’étudiant.

Je n’étais jamais allé au-delà.

En-deçà de la rue Linné, à partir du Quinze et jusqu’en bas, je connais chaque façade et intérieurement parfois je me refais le trajet. Je sais les éditions Galilée tout près (disparues aujourd’hui), et les boulangeries à éviter, celles où aller ; les bars où la bière est tiède, et les cafés plus ou moins serrés. Mais du Quinze au Premier, ce pan de rue que je viens de remonter, j’ignorais tout : je m’arrête au Treize.

C’est pour y lire la plaque apposée à hauteur d’homme que je suis revenu – plaque que je n’avais jamais vue avant hier, et que je regarde longuement, non en souvenir de l’homme ou de la date sa mort (un an juste avant ma naissance), mais parce que j’aurais marché ces années durant jusqu’au seuil de cette façade, et qu’il m’avait fallu passer à l’envers de la rue et de ma vie pour la voir seulement.

Je regarde les étages.

Je cherche à deviner la fenêtre où. Rideaux clos au deuxième, à demi-ouvert au troisième. C’était peut-être au troisième. Ou vue sur cour, comme savoir.

Je pense à l’homme qui dort, à toute cette année qui aura été celle de vouloir le rejoindre dans l’écriture d’un récit aujourd’hui mort. Je lève les yeux encore mais le soleil m’éblouit et je continue la route.

Lundi. Il pleuvait à peine, pluie fine et froide, presque de la brume. Je sors par l’entrée aux Lions (une enfant s’épouvante en riant : est-ce qu’on verra des lions à la Ménagerie ?). La statue Cuvier à l’angle de la rue Linné et Cuvier. J’ignorais qu’en sortant par ici, on faisait face à la rue Linné : celle qui descend vers Jussieu. J’aperçois la tour aujourd’hui désamiantée. Et si je descendais jusque là ? Je traverse : reconnais au loin les cafés, mais ici : non. Je n’allais pas jusque là. Je cherche l’endroit jusqu’où j’allais, à rebours de mes trajets d’étudiants (suis-je si étranger de celui qui l’était et marchait ici ?). Je remonte façade par façade, jusqu’à reconnaître les rebords rouges d’une pizzeria où parfois le désœuvrement conduisait. Je me retourne, par curiosité pour apercevoir l’immeuble au-delà duquel la ville était terra incognita. Sur le Treize, la plaque :

GEORGES PEREC

a vécu

dans cet immeuble

de 1974 à 1982

Il faudra revenir.

1- La haie de mon voisin

La haie de mon voisin d’en face est pleine de trous. Je peux voir à travers : sa pelouse, le portique installé pour ses enfants, une cabane, un conteneur à compost, un tas de bois très ancien recouvert d’une bâche en plastique, un portant pour étendre le linge (de ceux qui s’ouvrent en parapluie inversé et que l’on ne referme jamais), sa terrasse et sa baie vitrée, son chemin d’accès dallé depuis la rue. Rien à voir cependant avec la vue que je pourrais avoir sur la maison de mon voisin si j’habitais en Allemagne ou au Canada, une vue entière et confiante, sereine et apaisée. J’habite en France, pays de bocages et de haies. J’ai quand même une vue partielle sur le dedans de chez mon voisin, la seule permise dans tout le lotissement.

Mon voisin a passé une partie de l’été à enlever les branches mortes des tuyas malades et à arracher les arbres morts, puis il a replanté de jeunes tuyas qui, il l’espère, ne prendront pas la maladie. J’en doute et nous en avons parlé ensemble. Près du portail, il a comblé le trou dans la haie avec des palissades en châtaigner comme on en trouve dans les jardineries. Beaucoup moins solides que son portail en métal à mécanisme et moins belles que des végétaux.

C’était la première fois que je parlais à mon voisin d’en face qui s’est installé il y a cinq ans au moment de mon départ en retraite. Je m’en souviens car je les ai vus, lui et sa compagne, à l’unique réunion de copropriété à laquelle j’ai assisté (quand j’ai eu du temps, à la retraite), ; à l’époque ils n’avaient pas d’enfants et vivaient avec un autre jeune (avaient-ils acheté en copropriété ?). Ils ne parlaient pas alors que le reste de l’assemblée tenait facilement deux heures à débattre de la tonte des pelouses du lotissement, de la mousse qui envahissait les cheminements privatifs en pente et risquait de faire glisser M. X et du renouvellement du mandat du syndic.

Dans notre chemin de lotissement (qui s’appelle chemin mais est en fait une rue accessible à tous et pour cela cédé à la commune depuis peu), les haies sont réglementées : pas plus de 2metres de hauteur derrière un muret qui ne doit pas dépasser 50cm. Une clôture en bois peut remplacer la haie. Il y a diverses interprétations de la règle : muret + clôture + haie, muret + grillage + haie, muret + haie, mais ce qui domine ce sont des haies parallélépipédiques, massives et dépassant souvent allègrement les deux mètres. On dirait des remparts. Beaucoup sont de tuyas, mais il en existe de lauriers comme la mienne ou très exceptionnellement d’arbustes à fleurs en mélange, les plus agréables et les moins opaques. Tuyas et lauriers poussent vite et drus ; ceux qui rénovent leurs haies actuellement penchent pour des espèces à pousse plus lente, moins protectrices mais moins coûteuses en entretien. Un propriétaire a même remplacé sa haie par un mur en dur qui dépasse le mètre cinquante ; l’application du règlement de copropriété n’est pas scrupuleuse vis-à-vis des copropriétaires mais les haies ou les arbres isolés plantés sur les espaces communs du lotissement ont du souci à se faire, les unes parce qu’elles peuvent dissimuler aux regards des activités illicites qui se dérouleraient dans ces espaces communs, les autres parce qu’ils risqueraient de tomber sur les maisons des copropriétaires. Il n’y en aura d’ailleurs bientôt plus aucuns (ni haies ni arbres) et beaucoup de copropriétaires rêvent de vendre les pelouses communes et de s’en partager le produit (à 1 400 euros le m²), mais ils n’ont pas encore la majorité.

La haie de mon voisin est misérable et chétive ; son muret ne vaut pas mieux : revêtu d’un crépi rosâtre, il est tout boursouflé d’attaques d’humidité. Mais c’est bien qu’il ait changé le crépi car j’ai perdu un chat écrasé par une voiture et les traces du choc sont demeurées longtemps sur le muret de la maison de mon voisin. Tous mes chats adorent la haie de la maison de mon voisin, premier refuge après avoir traversé la rue en sortant de chez moi. Son trottoir inégal se couvre de mauvaises herbes qu’il ne coupe pas pensant que c’est le rôle de la mairie, mais la mairie a abandonné depuis cette année l’épandage d’herbicide (heureusement). Il n’a pas l’air de le savoir et a de toutes façons bien du travail avec sa haie.

Je vois aussi sa pelouse très laide et mitée que son père vient tondre parfois. Et puis, il y a les arbres de sa pelouse, un bouleau, un conifère indéterminé mais qui n’est pas un sapin de Noël replanté, un saule tomentosa, des pins rouges qui comme dans toutes les pelouses du voisinage pourrait permettre de dater l’aménagement du jardin en fonction des modes botaniques. Les terrains étaient auparavant des vergers (nous habitons dans le territoire de la capitale de la poire) mais très rares sont ceux qui ont conservé les arbres fruitiers, ils les ont remplacés par des arbres d’ornement (moi aussi d’ailleurs, même si j’ai gardé quelques cerisiers qui meurent petit à petit de vieillesse)

Je n’aime pas vraiment les goûts de mon voisin en matière de décoration, le père noël de sa façade est bien niais, les lampes qui bordent son accès dallé (à recharge solaire) itou. Mais mon voisin fait partie des rares jeunes couples avec enfants de notre lotissement. Tous les autres sont là depuis la création, pas encore assez vieux pour le quitter, mais seuls dans de grandes maisons vides dont les enfants sont partis depuis longtemps, loin car l’apparition des petits enfants est rarissime. Les changements de propriétaires sont encore rares car les terrains sont chers dans ma banlieue.

Enfin ce n’est pas tout à fait vrai : les voisins de derrière ont changé déjà deux fois depuis que nous sommes là. Et puis, plus loin il y a une veuve qui se débat dans des affaires de succession et devra sans doute partir : son mari n’était pas divorcé lorsqu’il a acheté avec elle et les enfants ne la laisseront pas profiter de ce que la loi les autorise à conserver bien que leur mère n’en ai jamais payé un sou. Juste à côté, des voisins peu causants qui se sont séparés et ont vendu ; elle s’est aperçue qu’il avait une maîtresse depuis longtemps , cette dame qui venait le voir sur son lit d’hôpital après sa crise cardiaque. Tout le lotissement était au courant de son accident de santé car l’hélicoptère avait stationné sur la pelouse commune. La suite on l’a apprise à la fête des voisins. La fête des voisins qui se tient généralement sur une de nos pelouses collectives, c’est le moment de partage de l’histoire des uns et des autres, en plus des thèmes récurrents que sont l’entretien des haies et celui des piscines. Et puis il y a aussi les nouveaux installés qui viennent du lotissement d’à côté, moins côté, qui ont migré de 200m de la rue M. au chemin de la T. (un couple de médecins et un chirurgien dont l’épouse est femme au foyer et référente de « voisins vigilants »).

2- avant, c’était comment ?

Avant, la maison de mon voisin était la résidence secondaire d’un chirurgien lyonnais et sa haie était parfaitement opaque. C’était un petit homme fluet et taciturne que sa femme asticotait toute la journée d’une voix de poissonnière. On ne voyait rien mais on entendait tout. Je les avais invités lors de notre installation, c’est pour ça que je sais qu’il était chirurgien ; ils m’avaient offert une azalée agrémentée de leur carte de visite.

J’avais invité ce jour-là, très ignorante des coutumes et de la géographie du quartier, tous les pires voisins, ceux dont j’ai appris après que personne ne leur parlait. Un vieux légionnaire en retraite, grand ami du chirurgien, qui est mort depuis en hôpital psychiatrique après avoir eu plusieurs fois maille à partir avec la gendarmerie ; il détestait tous les chiens et n’hésitait pas à envoyer des pétards par-dessus les clôtures pour les faire taire, sans succès. Mademoiselle M. propriétaire dans le village depuis quatre générations dont les propriétés (diverses maisons, granges et hangars à l’abandon) jouxtent la mienne ; elle habite au bout de son terrain dans une maison « neuve » qu’elle a fait construire il y a au moins cinquante ans ; elle n’entretient plus jamais le bout de terrain qui jouxte ma terrasse où les ronces, sureaux, clématites se sont installées et prospèrent. C’est encore dans la petite ville une personnalité redoutée, une héritière, qui a refusé de me vendre son bout de terrain et m’envoie des courriers de ses gestionnaires de patrimoine quand elle soupçonne une incursion de ma part dans ses propriétés. Mais elle vieillit et j’entretiens désormais secrètement le bout de terrain qu’elle a refusé de me vendre pour un pas perdre ma vue sur l’horizon. Et je ne désespère pas d’acheter à son gendre le bout de terrain qu’il se hâtera de vendre avec le reste de l’héritage.

Ils étaient tous venus à mon invitation mes pires voisins car c’était une aubaine de voir comment nous avions aménagée la ruine (et la maison en chantier) que nous avions acquise d’un couple divorcé, en guerre pour le partage de ce bien dans lequel seul le mari campait encore.

Je me suis toujours demandé comment mes voisins d’en face avaient acquis la maison du chirurgien. Ils sont tous les deux de jeunes enseignants et les parents qui sont souvent venus les aider dans leurs travaux ne semblent pas riches à millions. Un héritage sans doute ? Ils ne viennent jamais à la fête des voisins. Pourtant ils reçoivent beaucoup aux beaux jours, bière et barbecue ! Ils sont même les seuls à inviter autant d’amis, un peu tout le temps, des amis qui habitent dans les environs sans doute. Les autres voisins, nous compris, donnons plutôt dans les fêtes de famille, ou les fêtes commémoratives (le départ en retraite, les dix ans de ceci, les vingt ans de cela, les trente ans d’amitié, les retours des enfants expatriés, la fête annuelle du club photo ou de l’association culturelle).

Avant, j’habitais la ville, un appartement dans une tour du XIII éme arrondissement de Paris et je n’imaginais pas revenir vivre à la campagne où j’avais passé mon enfance et mon adolescence. Mes textes préférés dans « Espèces d’espaces » de Georges Perec était ceux très courts du chapitre La campagne qui commencent par cette phrase « Je n’ai pas grand-chose à dire de la campagne : la campagne n’existe pas, c’est une illusion ». Le goût d’y retourner m’est venu tard après un divorce et une nouvelle rencontre. J’habite ma fausse campagne avec mon regard de petite fille de paysans, sans illusion sur la propriété et la convivialité. Rien ne résiste au passage du temps, il serait ridicule de se sentir enraciné ou de renier son statut de nomade. Mais les ciels sont beaux, l’air y est doux et l’espace est à ma porte pour promener mon chien.

Je me suis plongée dans les recherches sur ma maison et l’origine de ce lotissement, à partir du cadastre napoléonien (où la maison existait déjà) et des premiers recensements de la commune. La maison a effectivement été occupée par deux familles parentes pendant un siècle, sans doute locataires de terres du château voisin. Elle était une de ces rares maisons isolées du bourg dans cette commune peu peuplée (qui était passée de 300 à 600 habitants pendant le 19eme siècle) et entièrement consacrée à l’ agriculture et aux parcs des châteaux. Ils ont été jusqu’à quatorze dans cette propriété, puis le phylloxera, l’exode rural et la proximité de Lyon ont fait leur œuvre. En 1921, il ne restait que trois personnes, une veuve et son fils célibataire, et un lointain cousin. J’ai visité le cimetière du village et leur tombeau familial est imposant, beaucoup moins que celui de l’ancien châtelain, mais tout de même. Les trois lotissements de la commune se sont implantés sur le démembrement des grands domaines de la commune qui compte maintenant plus de 3000 habitants. Il reste encore quelques vergers et des prés pour les chevaux en pension des urbains. L’aménagement du territoire, les luttes pour le refus des logements sociaux et des immeubles collectifs font les beaux jours du conseil municipal même si le vieillissement de la population et la fermeture des classes des écoles primaires publiques en inquiète certains. Bien peu car les écoles privées prolifèrent

Je n’en veux pas à Georges Perec d’avoir nié l’existence de la campagne dont il n’avait rien à dire. Et puis il m’a bien fait rire aux dépens des propriétaires de résidences secondaires ou des rêveurs d’installations champêtres. Mais il avait tort de sous-estimer la vie de nos campagnes qui ont bien changé depuis les années 1970. La littérature en témoigne encore trop mal, entre détestation des banlieues résidentielles et exaltations des chemins noirs. ça bouge, ça vit, ça meurt, ça vote, il faut l’inventer et le raconter.

J’aime bien vivre dans mon lotissement, dans ma maison qui a une longue histoire, ce qui ne me protègera pas de devoir la quitter un jour, comme les autres. Depuis le départ des enfants, nous l’avons partagée en appartements indépendants et louons ce que nous n’occupons pas ; une façon d’habiter comme dans les chroniques de San Francisco d’Armistead Maupin.

C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Des chiffres pour se repérer, éparpillés alentour, sur des pancartes, des cadrans, des plaques : allée 6, rangée 12, 9°, 11h23, 1849-1870, 1860-1901, 1911-1912, 1888-1915, 1890-1915, 1910-1942,… Une pierre d’un mètre sur deux, une croix presque aussi grande que toi. Du gravier rose et bleu (ne te mouche pas comme ça, on n’utilise qu’une main, ne sois pas vulgaire), les bottines vernies et pointues, le collant qui gratte, son odeur de lessive, laque et crème, le moineau qui sautille, picore, sautille, picore, sautille (ah là là, comme j’aurai froid là-dessous. Je le sens déjà, tu sais ? Dans les os… Tu me mettras mon châle, le mauve.) Ses mains fragiles sortent du manteau de fourrure et fouillent dans le sac en cuir (ah c’est moche de vieillir, je te le dis. Ne froisse pas ton front, ça te fera des rides). Elle prend deux bonbons et t’en offre un. Une femme passe en parlant étranger à un homme qui te regarde. Le caramel réchauffe et adoucit. La pierre, son grain, son gris, son usure aux coins, sa netteté de porte, pilier, pont. Elle y dépose les chrysanthèmes avec cette grimace de quand elle se penche. Tu fermes les yeux et elle fredonne (quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…)

C’est une tombe. Une dalle parmi les dalles. Sauf que celle-ci porte ton nom. Un ange déploie ses ailes immenses et scintillantes à travers l’allée. Son corps mince et pâle s’efface presque au visage. Il s’élance les bras levés et les pieds joints, comme pour plonger dans le ciel, mais ses ailes le retiennent, prises aux branches noires et nues d’hiver qui portent des étoiles. Les chiffres : allée 6, rangée 12, 3°, 17h15,… 1935-2013. Les mêmes initiales que toi, tu n’y avais jamais pensé. Tu lui as mis son châle, comme promis. Le ciel a un bleu de velours. La ville clignote de guirlandes et de phares. Elle se vide, Noël approche et tu n’as pas de fleurs. Tu éclaires avec ton portable : Claude, Jeanne, Justine, Xavier, Henriette, André,… Elle. Le gravier n’a rien de rose et bleu. Un écureuil se faufile entre deux pots, s’arrête sous la croix, puis repart. Dans le noir il ne reste que les chuchotements des derniers visiteurs, le crissement de leurs pas qui s’éloignent. Le cimetière n’en est plus un. Ses masses se transforment et s’animent, comme les vêtements en tas sur la chaise qui se changeaient la nuit en sorcière crochue. Tu sursautes à une explosion lointaine qui te semble intérieure. Il te vient de fredonner : quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur…

Dix-sept heures, un jeudi, en automne.

Ciel gris-doux au-dessus du Palais-Royal. Sous les arcades, lentement, s’allument les suspensions électriques. Au long des promenades alternent les bruns tachés, les rouges matures, les jaunes vieillissants.

Galerie de Montpensier. Devant moi, un petit gabarit en bottes nerveuses et sac trop grand jette un coup d’œil à la vitrine Marc Jacobs. Puis reprend sa marche, rapide, sonore. Elle n’a pas, comme moi, pris le temps de détailler la robe étendue sur un long plateau de verre. Satin couleur ivoire pour le haut, souligné d’une large ceinture, en vinyle, un peu clinquante. Matière dense et noire, pour le bas, rehaussée de pois, de paillettes, surpiquée de motifs Art nouveau. Sur un bristol, discret, le prix de l’ensemble, écrit à la main.

Jardin du Palais-Royal. Un vendredi matin, en mars.

Le printemps badigeonne d’un vert tendre, lumineux, le bas des tilleuls. Retour du ciel laiteux, cependant. En frissonnent les jonquilles blanches et les tulipes rose bonbon.

Au numéro 34, devant chez Marc Jacobs. Sac mauve et chocolat, top en cuir couleur crème, col en V bordé de fine dentelle. Pour la jupe, je demande son avis au couple de quinquagénaires qui se penche avec moi sur la vitrine du couturier.

— Je dirais du plastique, des franges de plastique, propose l’homme un peu surpris par ma question, par ma désinvolture.

— De plastique teinté, précise madame, prise au jeu.

— C’est en fil de nylon, affirme une maman à son fils, sans nous regarder.

Pour sa couleur, je choisis marron glacé. Comme la peau de l’unique chaussure qui l’accompagne, sur talon haut.

mercredi 28 décembre 2016 – ici le monde ne fait pas beaucoup de bruit – 14H44 une voiture attend au feu rouge, la rue AB est vide (du nom de la rue du nom de la place du nom de la ville) – ici la place du Bon Coin ou place Paul Pain - Levé – du nom d’un ministre de l’air du nom d’un ministre de guerre du nom d’un mathématicien (consultation de l’ encyclopédie libre Wikipédia) – je marche du numéro 2 au numéro 10 – ici la rue Aristide Briand - je prends en photo chaque façade – façade lisse façade blanche façade avec briques façade de grès vosgien façade avec porte noire façade avec porte brune façade avec porte bleue – je plaque mon corps contre le muret du garage attenant au numéro 10, je lève la tête, j’ évalue la hauteur du muret – je voudrais comprendre, m’imaginer, voir, décomposer les mouvements de ce corps qui – monté sur le muret est parvenu sur le bord de la fenêtre et a – d’un coup – 14H50 un homme me regarde prendre une photo du magasin de produits lorrains, puis la laverie puis la pizzeria fermée puis la porte d’entrée du 10 dans sa façade gris passé - le soleil flanque sa lumière sur le sol – je vais de l’autre côté de la rue – là où le tailleur de costumes pour homme travaillait tard le soir – aujourd’hui la boutique vend des cadres sur mesure

Al Jezita Alameda Alameda de Obispo Alamedilla Alamo Alanis Albajedo Albaida Albaida del Aljarefe Albendin Alberite Albolote Albondon Albox – je me souviens de peu de choses - je recopie les noms des villes jusqu’à – Albox – j ’ai quitté la ville de Metz un matin je suis partie en stop - quelques mois après j’ habitais là – je sais d’où je viens pendant plusieurs mois je ne sais pas où je vais – je me suis précipitée d’une ville à une autre ville un matin – Albunol Alcaide Alcala Alcala de Guadaira Alcala de los Gazules Alcala del Valle Alcarazejos Alcaucin Alcaudete – je recopie des noms de ville après Albox – city Andalucia Spain – 1746 kilomètres et seize heures me séparent de – adieu au loin – la rue d’ Alban est un peu éloignée du centre de la ville, il y a des arbres, un café fait l’angle un café avec terrasse – on court souvent dans cette rue souvent la nuit la nuit tue l’assassine nocturne – sourd sud sourd sud rouge sourd sud rouge rage sourd sud rouge rage sombre sourd sud rouge rage sombre roule et tombe danse presque la peur dans les bras brûlés de la nuit sourd sud rouge sangle la marche sortent les songes la roue s’orne des morts dans les rues sans place où roulent et tombent dansent presque la peur dans les bras brûlés de la nuit aux cris aux cris déportés déplacés désarmés sourd sud rouge rage sombre rage et roulent et tombent sous l’orage sous l’ivresse de l’orage ordre et chaos silhouettes noires et tourbillonne trace traverse le cri sourd sud rouge rage et le visage renversé sous le feu flamme soleil – alchesirasas Alchezira Alcolea Alcontar Alcornocalejo Alcudia de Guadix Alcantara Aldeire Aldeilla Alfacar Alfaix Alfarnate Alfarnatejo Alfaiz

(Note : Le grès, ou Sandstein (pierre de sable, en Allemand) est un ancien sable soudé. Cette roche est composée de grains de quartz, de feldspath et de micas liés entre eux par un ciment siliceux, ce qui assure sa résistance et sa dureté. Proche de la composition des granites, on en déduit que les grès proviennent de l’érosion des roches granitiques.)

Couloir, porte numéro 33, côté impair, lundi 19 décembre, 8h30, l’appartement au rez-de-chaussée en face de l’ascenseur. Fenêtres côté jardin, couleur paille sous le plafonnier, les murs, les portes et puis les poignées. Comme dans un hôtel, le tapis devant chaque porte et puis le couloir encore qui fait un angle plus loin, tous là, dès le matin, à la sortie du parking. Bientôt Noël. Trouver à tâtons sa clé pour ouvrir la porte du bureau.

Couloir, porte numéro 33, côté impair, lundi 19 janvier, 8h30, après les fêtes de fin d’année. Derrière le couloir. La porte une fois refermée. Morceaux de mur, morceaux de cube, encore couleurs paille, aux volumes prédécoupés. A l’intérieur, sur la table, des lettres et du courrier accumulé, avec des écritures à faire, fragments de vie, en suspens depuis cette fin d’année où tout dort encore. Une carte de vœux, deux cartes de vœux, des vœux accumulés qui rejoignent les vœux de l’année dernière. Des chats, des sapins, des flocons qui tombent, parfois même des vierges à l’enfant. Des cartes effacées, retrouvées dans la poubelle de l’écran, avec des visages qui repassent devant les yeux et l’écran toujours qui observe et puis qui lit et se souvient des mains qui les ont écrites.

Couloir, porte numéro 31, côté impair, mardi 24 mars, 11heures 45, une dame dans l’appartement d’à côté. Ses cheveux sont blancs, son visage est fripé, son regard opaque. Elle a une baignoire faite douche avec sa chaise arrimée au mur. Dans le salon, des photos de famille. Le mari décédé. Et des enfants et des petits enfants. Tous au loin. Ou n’est-ce photos de vacances lointaines.

Couloir, porte numéro 31, côté impair, mercredi 24 avril, 11heures 45, A l’heure où passe le facteur, debout dans l’entrée, elle fait la conversation avec d’autres habitants de l’immeuble qui attendent eux aussi leur courrier. Convivialité bavardages. Restes, restes. La porte reste ouverte, l’air frais aussi dans le couloir toujours. Couloir paille. C’est le printemps. Giboulées. Et la pluie et le beau temps encore. Des lettres arrivent. Factures EDF, service des impôts et puis une carte postale mais de qui est-ce donc ? Des visages l’ont pensé et des mains l’ont écrite. C’est une chanson qui tourne en boucle. Paroles, paroles. Dans la radio. Toujours en sourdine.

Couloir, porte numéro 29, côté impair, mercredi 14 novembre, 7h29. Après la Toussaint et puis l’armistice. Que de morts en novembre. En arrivant du garage, une porte qui claque. C’est une dame tous les jours, qui verse un peu de lait, pour les chats qui passent dans le jardin. C’est une soucoupe sur le rebord de la fenêtre, à côté des géraniums aux pétales rouges, pourtant novembre déjà. Ce sont des présences si chaudes qui ne se laissent pas toujours approcher. Son fils est loin. Elle erre dans le jardin, Alzheimer à ses débuts que le gardien ramène parfois chez elle. Il est 16h.

Couloir, porte numéro 29, côté impair, mercredi 14 décembre, 7h 29. Une infirmière vient tous les matins, et au moment où elle franchit la porte, à 7h30 devient la persécutrice, à 7h35 ressort harassée, sa voiture est en warning devant l’immeuble, elle ne fait que passer tous les matins. Visites quotidiennes. Pouls, tension et puis médicaments. Dans les protestations de l’intéressée. Qui se sent encore agressée comme tous les jours. Tout l’agresse. Avec ce temps qui s’en va. Et qui emporte la mémoire. Cette fichue mémoire d’un présent immédiat qui rend pérenne le monde autour de soi. Qui êtes-vous donc ? Où sont les lunettes et puis les clés et puis le sac et puis les enfants et puis le chat noir et puis et puis.... et puis quoi encorvcore. Qu’est-ce que je cherchais déjà ?

Couloir, porte numéro 27, côté impair, jeudi 24 octobre, 17h. Des rires, des voix et de la musique. Ils viennent du T4. Ce sont des jeunes en colocation. Ils se font polis, ils rasent les murs quand ils croisent les vieux soit tous ceux qui ont au moins trente ans. Mais une fois la porte refermée, ils parlent fort, ils crient, ils font du bruit, ils jouent au ballon dans l’appartement. Dans un immeuble où l’on entend jusqu’au microonde du voisin.

Couloir, porte numéro 27, côté impair, jeudi 24 novembre, 21h. La rentrée est bien avancée. La porte s’est refermée. Couloir paille clair. C’est une drôle de musique qui sort de l’appartement. A 22h interdit que tout ça. Mais ce sont des basses continues encore. Rythme harcelant, résonant dans les murs. De phrases inutiles qui ne veulent rien dire et qui racontent le sang et puis les déjections et qui croient toucher au vrai, vrai de vrai, vréel peut-être. Mais le vrai ne se laisse pas attraper. Carpe vérité que rate l’appât du mensonge. En ses mots à la dérive. Dans un couloir aux portes numérotées. Côté impair. Casiers de la vie.

Rue Colette, 1 | été 1989

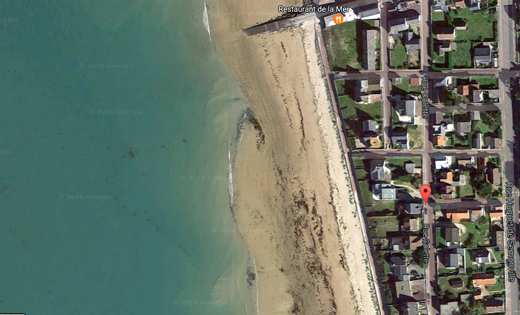

De la mer, pour rentrer, on monte un escalier en se tenant à une rampe en métal, l’été, elle brûle les mains. On rejoint en haut de l’escalier la rue maréchal Foch (plus petite que son nom pourrait le laisser croire, rue de la mer aurait été aussi bien) qu’on descend sur trente mètres (la rue était toujours à l’ombre, à cause des palissades en béton, de part et d’autre ; on y avait froid, le vent s’y engouffrait, faisait voler les serviettes que nous tenions d’une main ; la rue résonnait, le claquement de nos tongues était amplifié, on s’amusait à les faire claquer plus fort) et on arrive rue Colette, on prend à droite, on fait à nouveau trente mètres (ça sentait toujours le genêt quand on arrivait rue Colette). Sur notre gauche, on passe devant deux petites maisons (la dernière c’est la maison du percepteur ; je n’ai jamais connu son nom , c’est comme ça qu’ils disaient, tous) ; de l’autre côté de la rue Colette, à notre droite, ce sont les maisons de bord de mer, villas crèmes, barrières blanches, chemins gravillonnés, propres, neuves, bateaux posés sur le gazon, pas notre monde). Après la maison du percepteur, la rue Vauquelin, qui descend pour rejoindre en contrebas la rue Huguet de Semonville. A l’angle de la rue Vauquelin et de la rue Colette, il y a la maison, le Roof. Le trottoir devant la maison est défoncé, les trous dans le bitume sont remplis de sable. . Un muret bas en béton gris entoure le petit terrain sur trois côtés, la maison étant mitoyenne par l’arrière, côté rue Vauquelin (on s’écorchait les cuisses sur le muret quand on s’asseyait dessus). Aucune haie n’avait été plantée pour nous protéger des regards. Le terrain d’une cinquantaine de mètres carrés est couvert de sable, parsemé de quelques rares plantes aux fleurs jaunes et de quelques oyats. (l’été, quand on arrivait, il fallait nettoyer les déchets qui avaient été jetés ou ramenés ici par le vent : papier toilette, paquets de cigarettes, bouteilles de bière, emballages d’esquimaux, crottes de chiens, cotons tiges etc.). Devant la maison, une dalle en béton. Il n’y a pas de portail pour entrer, juste une ouverture dans le muret. Le sable du terrain était sale, foncé, plus foncé que celui de la plage ; on s’installait rarement dehors car alors les passants, les voisins étaient au spectacle ; on y faisait juste sécher les serviettes de plage, à l’odeur âcre, sur des chaises en plastique). La maison de forme carrée est de plain pied, petite, crépis blanc cassé, quelques trainées noires, porte fenêtre à deux battants , quatre vantaux au centre de la façade faisant face à l’entrée, rue Colette. Deux larges marches, en béton gris, encore, devant la porte fenêtre. Des volets blancs dont la peinture s’écaille. Sur le mur de la façade, une petite pancarte blanche, "Le Roof" peintes en lettres noires, caractères d’imprimerie, écriture inclinée remontant vers la droite. Un toit de tuile oranges. Sur le coté gauche qui donne sur la rue Vauquelin, il y a une porte blanche par laquelle on ne passait jamais, qui devait être, un jour, la vraie porte d’entrée de la maison. Au dessus, une petit auvent en béton.On passait toujours par la porte-fenêtre. Sur le côté droit, un appentis en dur, attenant à la maison dont la porte en bois, gonflée d’humidité, s’ouvrait difficilement (on y stockait les filets de pêche, les hottes en plastique, ça sentait le moisi). En face, la maison des Espagnols, un pavillon moche. Et à côté des Espagnols, c’était la maison du veuf. Je n’ai jamais connu leur nom aux Espagnols, ni au Veuf. C’est comme ça qu’ils disaient, tous. Du côté droit, dans la rue Colette, qui finit en cul se sac, un petit chemin sépare la maison d’une grande maison surélevée, la maison des Legoubey (ils étaient tous roux, les parents tenaient le Bazar de la plage). J’observe tout, je veux pouvoir me souvenir. Je sais qu’on ne reviendra pas. Ma tante, dans la maison, nous voit arriver, elle vient à notre rencontre.

Rue Colette, 2 | samedi 11 juillet 2015

Sur la digue, je cherche quel escalier prendre, il y en a plusieurs à quelques mètres d’intervalle, si je le rate, je vais aller trop loin. Je le trouve, il est raide, dur à monter, il faut vraiment s’aider de la rampe. Rue du maréchal Foch, les palissades en béton sont toujours là, même pas repeintes, toujours ce même gris mais les maisons, elles, sont en travaux, des tas de sables dans les jardins, des tubes en plastiques sortent de partout, les anciennes maisons ont été rasées ou tellement refaites que méconnaissables. Rue Colette, la maison du percepteur a été recouverte de clins de bois peints en vert d’eau, la barrière blanche en PVC est toute neuve. Je ne sens pas l’odeur du genêt dans la rue, je voulais en couper une petite branche pour pouvoir continuer à respirer l’odeur. Je ne reconnais pas le feuillage du genêt, je respire chaque haie pour tenter de le reconnaître. . Je m’attends à voir arriver les trois filles rousses des Legoubey. La rue Colette est déserte. Pas de gamins jouant au Jokary, très calme pour un samedi de juillet. J’arrive à l’intersection de la rue Collette et de la rue Vauquelin, je suis devant le Roof. Il y a quelqu’un, un homme, dans le jardin qui fait des travaux avec un outil qui fait du bruit (un lapidaire, une scie sauteuse, je n’y connais rien, je ne sais pas). Sur la rue Vauquelin, le muret en béton gris est toujours en place ; sur la rue Collette, il y a un nouveau mur en parpaings gris qui est en train d’être monté, plus haut et qui se poursuit sur le côté droit. Il y aura aussi un portail. Sur le terrain, dans un angle, un tuya a poussé. Il n’y a quasiment plus de sable, mais un gazon fatigué ; il n’y a plus ni fleurs jaunes d’or ni oyats. Devant la porte fenêtre, une dalle en bois recouvre l’ancienne dalle de béton. Un store en PVC blanc est descendu sur la porte -fenêtre. Je n’ose pas aller plus loin pour regarder le côté droit de la maison, je ne veux pas croiser le regard de l’homme, encore moins lui parler. La maison a gardé son crépis blanc cassé, mais toutes les fenêtres sont encadrées de liserés de peinture bleue. La porte côté rue Vauquelin est peinte en bleue. Le haut de la façade, sous les toits, a été recouvert de bardage de bois. Dans le toit orange, ont été installés des Vélux : deux de chaque côté. Sur la façade, plus de pancarte, plus de nom.

Tôt le matin, ce passage que l’on appelle ici La Voute n’est pas directement éclairé par le soleil.

La Voute est de pierres dorées, anciennes et inégales. Dans l’épaisseur du mur a été creusée une niche portant, entre deux étoiles, un monogramme en fer forgé rendu illisible par sa complexité ,et, au-dessus, une statue de la Vierge encadrée de délicats pilastres ioniques - le visage à l’ovale parfait est très légèrement penché sur le côté et les deux bras sont ouverts dans un geste d’accueil vers celui qui s’engagerait sous ses jolis pieds - invisibles.

Sur l’un des murs, juste à la sortie de la Voute, quelqu’un a écrit

Mexique, invité d’honneur du 14 Juillet, 43 étudiants DISPARUS

On retrouve le début de la même inscription quelques mètres plus loin, mais incomplète.

La rue qui suit ce couloir était autrefois un cloitre mais aujourd’hui, l’alignement des poubelles, même vidées et rangées à l’arrière des cuisines du restaurant « La Voute - Chez L », accentue l’impression d’arrière-cour toujours nauséabonde, odeur souvent relayée par celle des égouts qui s’échappe, les jours de vent du sud, de la grille tordue sous le passage.

Le boyau assez court est en biais, rétréci à mi-hauteur par une sorte de muret de pierres plus larges. C’est là que, après le coup de feu de midi, parmi les odeurs de sauce Nantua, de viande et poisson grillés et de friture, les cuisiniers ou les serveurs s’assoient à tour de rôle pour fumer et reposer leurs jambes. On entend derrière eux, amplifiées par le goulet, les voix tonner depuis la cuisine, parfois couvertes par les chocs d’ustensiles métalliques.

Face à la voute, le jardin rectangulaire, semé de massifs aux plantes recherchées, à la fois sauvages mais bien coiffées, avec une grande vasque en terre cuite bleu en son centre, est cerné de grilles sur tous ses cotés, sans aucun accès - simple transition, respiration ménagée dans le tissu urbain – mais pour la vue seulement.

Ce lieu est un théâtre où l’on peut croiser toute sorte de gens comme cette jeune fille que l’on aperçoit, adossée au mur, l’un de ses pieds est replié contre la paroi de la courte allée et ses lèvres mâchouillent un chewing gum de mots collants

Unepetitepiècepourm’aidersiouplait ?

C’est ce qu’elle murmure à chaque passant, mais si doucement que personne ne l’entend. Sa nuque est offerte aux bourrasques de vent parfois violentes qui, en toutes saisons, soufflent en tournant autour de la place et sous la voute.

L’hiver, des gifles d’aiguilles, minuscules et précises, s’insinuent à travers les tissus les plus épais et trouvent toujours un coin de peau tendre à piquer.

L’été, le même vent, mais brulant, vient bâillonner le promeneur en le suffoquant.

Ou bien ce groupe derrière lequel on s’engouffre, à la suite de leurs dos réunis - mur mobile frotté puis engagé de force sans qu’aucun ne cède - ils laissent des mégots encore allumés, jetés d’un geste bref et étudié, de leurs deux doigts pouce index réunis en rond, zéro propulsant comme on crache, et des paquets de gâteaux vides, des miettes, dans le sillage de leurs paroles d’adolescents, des mots qu’ils n’ont pas encore usés mais déjà salis comme leurs chaussures de marque et leurs jets de salive giclent en étoiles mortes contre le mur du passage.

Le soir, bien après l’heure à laquelle une ou deux femmes - d’un âge qualifié de mûr et que l’on sait attendant leurs clients - s’encadrent discrètement dans l’embrasure des portes d’allées ; aux sorties du théâtre de la place des C, une foule plus ou moins dense et bavarde s’éparpille par petits groupes pressés de plus en plus silencieux à mesure de l’avancée dans ces rues sombres où rien n’invite à la flânerie mais qui permettent aux habitants du quartier d’A un gain de temps considérable par rapport à l’itinéraire habituel empruntant la rue Z et traversant la trop large place à statue équestre.

Dans les cuisines de Chez L il y a encore de la lumière et les mêmes odeurs que le matin.

Sous l’éclairage – un simple tube néon fixé sur le mur - La Voute semble alors devenue une pièce minuscule au plafond bas. Après le passage, comme on prendrait une bouffée d’oxygène ou comme s’ouvrirait une large fenêtre dans cette petite chambre, on découvre la colline toute illuminée contre le ciel nocturne. Et c’est avec un certain soulagement - comme à la sortie d’une épreuve - qu’on laisse filer le regard vers le galbe de pierres blanches du pont B, le chevet éclairé de la cathédrale et la haute colonnade claire du palais de justice sur la droite, couronnés par la basilique de F.

Il y a le même flot de voitures venant de la place et deux ou trois véhicules sont toujours arrêtés moteurs tournant en face du Tabac ouvert jour et nuit.

Un hôtel particulier a été construit ici, il y a très longtemps. On voit encore son portail à deux colonnes et la cour qui a accueilli les plus belles réceptions de la ville. Transformé en Hôtel de voyageurs après la ruine du propriétaire, il accueillera Bonaparte, Joseph II, Alphonse XIII, souverains de passage dans la ville.

On murmure que d’importantes fortunes locales viendraient discrètement en ces lieux déposer leur argent au comptoir d’une très discrète banque suisse.

Lorsque sa compagne raconte le travail de Georges Pérec, lorsqu’elle décrit son entreprise d’exploration minutieuse des lieux, lorsqu’elle explique qu’il est retourné plusieurs fois rue Vilin, elle précise en passant dans le petit documentaire vidéo, que les souvenirs ne lui sont pas pour autant revenus. Je l’entends presque ajouter intérieurement « bien sûr … » ou peut-être même l’affirme – t’elle. Alors je me redis que l’écrivain a malgré tout tenté « d’épuiser » les lieux - les fatiguer inlassablement comme le vieux pêcheur et son espadon. Leur faire rendre gorge. Qu’ils exposent et célèbrent. Qu’ils nous délivrent enfin de leur malédiction souveraine de décor invisible. Emerger enfin à travers eux comme on se dissiperait d’anesthésie – étonné soudain d’être là.

Elle avait vu sa plus jeune sœur morte et défigurée – momifiée de maigreur et de douleur, le masque tordu du visage tuméfié de deux pommettes saillantes et des trous à la place des joues, et des trous à la place des yeux, enfoncés loin ; alors elle n’avait plus su dormir pendant de nombreuses nuits. Avec ses yeux à elle, qu’ils soient ouverts ou clos, elle la revoyait. Et lorsqu’à mon père on a également noué ses mains blafardes et tavelées sur la poitrine - elle a largué peu à peu d’autres amarres, elle est partie tout doucement à la dérive dans sa maison fantôme. Un jour elle a dit depuis l’intérieur d’un infini déchirement – écartelée contre la béance qui s’ouvrait au-devant d’elle, arc-boutée à l’orée du gouffre jusqu’à la nausée … mais si, enfin, c’est sûr, je peux bien rester à la maison, je me mettrai au lit comme ça il m’arrivera rien. Et cette horreur, cette panique de noyée ça me flanque toujours un reflux de nausée ; une odeur d’éther qui retourne l’estomac, ça aussi, elle le répétait souvent, elle le disait depuis très longtemps.

Dehors aujourd’hui il fait gris. C’est de saison. Un immense crachat entre blême et bientôt noir, empaqueté de voiles humides enroulées autour des lampadaires de l’allée, une haleine chargée de brouillard, de la poisse tombant des arbres luisants et maigres – un calque glacé à courber le dos – rentrer la tête dans les épaules (un bandeau gelé au front, une poigne glacée aux tempes) – resserrer frileusement les pans du manteau - presser le pas jusqu’au sas d’entrée. Les deux jeux de doubles portes vitrées coulissantes à ouverture automatique, leur froissement bref suivi peu après le passage du petit clac de fermeture. Sous les pas les grands carreaux gris de l’entrée, passer devant les bureaux à droite : « secrétariat – comptabilité - accueil », c’est placardé sur les portes - juste avant cette sorte de meuble malingre sur lequel repose le calendrier perpétuel à photos d’animaux ; à gauche les large baies vitrées, ouvertes sur l’immense salle-à-manger aux tables rondes - dispersées comme les pions d’une partie de dame entamée puis abandonnée. Juste après le sas - à gauche - le salon d’accueil – épaisse table basse en bois massif, revues, fauteuils profonds, parfois des qui feuillettent (familles, visiteurs) - une dodelineuse engoncée dans son fauteuil roulant ; deux mains au repos sur le pommeau de la canne coincée entre les jambes d’une autre. L’aquarium bleuâtre, ses fonds sablonneux – ses prétentions d’algues vertes et dentelées - ses reliefs sous-marins en plastique sous l’éclairage fluo, les poissons brefs et lumineux (tetras néons, poissons arc-en ciel, Guppys rouges, Ramirezi bleus électrique) et plus loin, toujours là-bas dans la pénombre et de profil, assis raide sur une chaise, avant que le couloir ne file d’un côté en angle droit vers l’aile ramifiée de chambres, de l’autre vers la chapelle austère et au-dessus, la chambre funéraire (ou l’inverse), cet homme noir aux cheveux crépus coupés très ras, improbable cerbère, la cinquantaine, qui ne répond à notre bonjour que par des grognements gutturaux et de brefs hochements de tête, tout en écarquillant les yeux autant qu’il le peut pour bien nous l’assurer : lui aussi il salue. Se dévide alors le fil d’Ariane d’une poursuite de couloirs anciens resserrés en maigres corridors. (A cet instant, comme en tous ces lieux d’ombre et de mélancolie, je pense étrangement à de multiples et successives mains fines et grises allongées de candélabres. Leurs lucioles fébriles captivent le regard de la Belle, guident son avancée solennelle et effarouchée dans le hall obscur et mystérieux du château, l’aspirent irrésistiblement dans leur houle sûre et lente, suivant une immémoriale trajectoire, un flux aquatique et sévère d’avant-bras surgis dénudés des murs ; à leurs extrémités ondulatoires les bouquets rigoureusement identiques de bougies tremblotantes, comme les feux à éclipses des naufrageurs derrière les giclées d’embruns – au devant d’elle le couloir se déploie morceau après morceau puis derrière elle se replient sans bruit ses tentures d’ombres épaisses – elle le devine, le sent, mais l‘ignore encore. Volontairement ? )

Juste après l’ouverture des portes de l’ascenseur (doublure de la voix métallique et hachée de l’annonce enregistrée : Premier-Sous-Sol) je traverserai la salle commune jaune citron, (ses tables rondes et beiges, les chaises simples à l’assise et au dossier rembourrés couleur ocre, les fauteuils oranges et lavables, toujours comblés de corps immobiles) - après le bureau infirmier vitré, je tournerai à gauche dans le couloir. (A l’exact opposé de la salle télé, toujours allumée la télé - et autour depuis toujours aussi des vieux et des vieilles que nous serons - on fera pas mieux que les autres, hein, on n’est pas plus malins ! - échoués dans le flux des images et des sons placardés.) Je continuerai, jusqu’à la troisième porte, à main gauche, toujours fermée, sauf si, par hasard, un chariot métallique chargé de draps ou de linge venait signaler la présence de soignants. En quelque sorte celle-là vient très précisément ajouter son alignement à d’autres identiques, aux panneaux également indécis entre le bleu très pâle et le gris clair, dressées à intervalles réguliers, des deux côtés de ce couloir blême, avec son sol de saignée en lino couleur brique et tout au-dessus, parce que c’est de saison, les guirlandes touffues et argentées accrochées et suspendues aux dalles perforées du plafond. Tout le long du corridor une rampe en bois, au-dessous, plus discrètes, de longues plinthes également en bois, en rangées parallèles, protégeant le quart inférieur du mur des roues des fauteuils roulants et autres chariots et lève-malades. Tout à l’extrémité de ce couloir une fenêtre petite et carrée encadre son tableau de nature morne : sur la colline en face les vignes décharnées et tordues, silhouettes estompées dans le brouillard loin derrière la haute haie de thuyas. De temps en temps un cri ou un appel répété, une litanie que personne n’écoute. Maman. Maman. Un bruit de fond. Des ombres en marche.

Au milieu de la porte, à hauteur de regard, je verrai ton visage sur la grande photographie insérée dans son cadre plastique vert-foncé. Les lettres découpées dans le vert, comme à l’emporte-pièce, indiquent : allée des JONQUILLES, en capitales les jonquilles. Puis le nom en grosses lettres noires : Mme D…… Studio 3107. Le prénom je n’en lirai que la moitié … tte. La première partie est ensevelie sous la photo, ton visage large apparaît en gros plan, entouré d’un nuage vaporeux de fils blancs (mais je sais tes cheveux si fins – clairsemés – la peau visible au travers). Derrière les grosses lunettes ovales à monture plastique translucide, on dirait que tu me regardes « par en-dessous », je ne sais pas dire si tes lèvres serrées frémissent dans l’attente d’un sourire ou se méfient. Je ne saurai pas.

Aujourd’hui tu dis : j’ai plusieurs maisons, c’est bizarre, elles sont toutes pareilles. Il y a les mêmes choses dedans. Tu me montreras les tableaux, la table surchargée, les étagères couvertes de dessins superposés, emboîtés, empilés. Les oiseaux coloriés - tu ne sais plus avec quel fils ni quel mari - éparpillés en volière sur les murs, plantés au sommet de l’armoire, dressés sur la table, coincés contre l’étagère, le tout rouge à aigrette qui vient du nord, le tout bleu qui a un drôle de regard, la cigogne dont tu oublies toujours le nom et le macareux pareil, la girafe, la chèvre, la vache et son veau, le chat, l’éléphant au-dessus de l’étroit lit médicalisé métallique, couleur crème, poussé contre le mur jaune vif – sa barrière repliable – toute cette ménagerie te met en joie et tes yeux brillent « j’aime les regarder, j’aime ça. »

Moi, c’est toujours dans « le petit salon » - minuscule - que je te revois, parfois assise dans un fauteuil d’osier cannelé puis en est arrivé un nouveau, bien plus imposant et confortable, avec le nouveau mobilier : un divan trois places coincé sous la bibliothèque fabriquée sur mesure pour l’occasion, les deux fauteuils, l’ensemble en faux cuir marron sombre, boutonné, avec des plis serrés en étoile sous les boutons et en tirant, dessous, une pellicule de poussière, un peu chatouilleuse au doigt ; fauteuil recouvert ensuite d’une petite protection en crochet sur l’appui-tête, et d’une couverture style patchwork en tricot pour l’assise, dont je crois qu’elle se terminait en égrenant des pompons minuscules mais peut-être juste une frange épaisse. Une fois, dans l’interstice des coussins entre le dossier et l’assise, une pièce jaune.) Moquette bleue, très foncée, panier du chien, en boule hirsute et poils devant les yeux, bien sûr Pilou, table basse ronde, plateau noir en verre et plus de place pour rien. C’est vieux, c’est à contre-jour, la lumière m’éblouit depuis la porte vitrée un peu à gauche et au fond : l’accès au jardin ; je te devine en ombre chinoise, vue de trois quart - arrière, un gros livre sur les genoux, ou bien tournant les pages d’un magazine (Mon jardin et ma maison – femme actuelle), tiré du porte-revue en V parcouru en longueur d’une anse, également en osier, ou bien c’est un tricot qui occupe tes mains et t’absente en cliquetant. Une forme de moue concentrée crispe tes lèvres – comme une rancœur – un écoeurement presque on dirait – visible seulement quand je change de place.

On sortira tout à l’heure – je refermerai derrière nous la porte et verrai pour la première fois à son sommet, pour décorations de Noël, ces dessins affichés, un de chaque côté : à gauche le bâton de sucre d’orge et son nœud de ruban, en face la botte zébrée de couleurs en zigzag.

Alors on ira lentement s’installer dans la grande salle à manger à l’étage vers l’entrée – comme dans les tasses et soucoupes de ces manèges pour gosses – et tourne - pour le repas du jour de l’an, après toute une déambulation à l’envers, à rebours de ce labyrinthe de lino rouge ou jaune, de murs jaunes et gris pâles, d’ascenseur - de parois rayées de rampes en bois, de couloirs occultés de doubles-portes coupe-feu et leur petit digicode métallique à touches rigoureusement alignées, carapaces de tatou miniature collées sur la paroi. Depuis ta chambre 3107 baptisée studio on ira - mais tu diras - comme chaque fois - que tu as peur de te perdre, alors on te prendra la main, ou le bras, ça dépend, parfois si tu es trop effrayée tu riras pour faire diversion ou juste une manière de bruit, pour dissiper un peu d’angoisse, te-nous faire semblant.

Oui on sortira tout à l’heure – je refermerai derrière nous la porte et verrai pour la première fois à son sommet, pour décorations de Noël, ces dessins : le bâton de sucre d’orge et son nœud de ruban, la botte zébrée de couleurs en zigzag. C’est de saison.

La rue remonte du centre bourg et passe devant la barrière verte du jardin. Ce n’est pas tout à fait vrai, elle descend avant de remonter. Mais ça n’a pas d’importance, c’est juste pour ne pas aller directement à l’essentiel. La barrière verte avec sa poignée horizontale. Tout à côté, le lierre envahit les gonds, ce qui n’empêche pas la porte de s’ouvrir. Mais elle reste fermée quand même, le temps de l’observation. Elle est coincée entre la cabane à bois à sa droite, vide, et le muret de la partie du jardin en surplomb. La charnière du bas est plus rouillée que celle du haut. La poignée horizontale donne l’impression de ne servir à rien. Il suffit de la tourner de quelques millimètres pour que la porte s’ouvre, mais pas maintenant. La peinture semble est d’origine tant elle est bousculée. Il y a des tâches de vieillesse, blanches et vertes. Vieillesse vieillissante, elles s’agglutinent là depuis des années, une bonne quarantaine, je dirais.

Derrière le portail que j’appelle barrière ou porte de manière indifférenciée (mais j’ai tort car aucun ne ces termes n’est équivalent), la pente remonte légèrement pour atteindre le niveau du potager. Elle est très courte, constituée des brisures d’une plaque de ciment (je n’ose pas l’appeler dalle) dont certaines se sont émergent tandis que d’autres plongent sous la terre. Enfin, tout ça de manière très modérée. Entre elles, la terre surnage. Et sur la terre, pousse de la mousse et d’autres petites herbes.

Je ne trouve pas les petites fleurs violettes sur la photographie. Peut-être qu’elles n’y étaient déjà plus quand je l’ai prise. Maintenant que la maison a été vendue, je ne sais pas si j’oserais y retourner. Ce serait quand même une bonne chose pour la proposition d’atelier d’hiver n°3. Et pour moi. Surtout pour moi, en fait. Pour les autres, ça ne fait pas grande différence.

Tout ceci paraît vide. Depuis août 2016, plus personne n’habite là, mais le monde autour de la barrière est mort dix ans avant. Au moins. Le problème de la photographie, c’est qu’elle ne montre que les feuilles envahissantes du lierre. Comme sur le reste des images, c’est la verdure éblouissante qui frappe.

Je focalise sur le lierre. Il occupe au maximum un cinquième de l’image. Je ne m’attarde pas sur le muret de pierre à gauche qu’on devine à peine, ni sur le mur de la cabane à bois, dont les planches bleues (mais je pense qu’’en réalité elles sont blanches) ont été recouvertes d’une pellicule noire et verte par endroits.

J’ouvre le portail (il y a une photographie qui montre le portail ouvert), je traverse et je me retourne. Bien sûr, la perspective révèle. J’ai des réponses à mes questions, même celles que je ne m’étais pas posées.

On ne voit plus le lierre, mais on ne voit pas non plus les petites fleurs violettes. Mais elles sont contenues par (pas dans) l’image, beaucoup plus que sur l’autre photographie. Le mur de la cabane à bois, à gauche, est un ensemble de trois séries de planches du même matériau. La première est noire, la seconde bleue (blanche) et la troisième marron. Entre les deux premières séries, les couleurs s’entrecroisent. Les noires sont tâchées de blanc (sec) et les bleues (blanches) tâchées de noir dilué. La dernière est une anomalie (elle doit avoir une valeur symbolique mais je n’ai pas envie de savoir).

Les plantes vertes sont envahissantes mais discrètes. Il y a un pot vert de plantes rouges. C’est la première fois que je le remarque. Pour me consoler, il y a des reflets violets sur la couche de ciment qui recouvre le muret à ma droite. Des reflets que j’invente, encore une fois c’est la faute de la photographie et, peut-être, au fait que mes lunettes sont posées sur le bureau et que j’ai laissée l’image dans un cadre minuscule sur l’écran de mon ordinateur. Ce jardin, ce portail c’est ce cadre minuscule dans mon cerveau, ce mausolée qui ne rend aucun souvenir. En attendant, le lieu est bien vivant. Une vie qui ne me concerne pas.

Dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, il sera envahi de coups de débroussailleuse et de faucilles qui montreront à quel point ce jardin qui paraît si petit a été si grand. Le portail sera matraqué par le pinceau sauvage des nouveaux propriétaires. Peut-être même le peindront-ils du violet qui manque à la l’image qui me sert de support. Ou en bleu. Et s’ils le changeaient ? Un portail en fer forgé, noir. Une allée bétonnée, avec de longues marches de quelques centimètres à peine de hauteur. Et la cabane en bois, rasée, puis remplacée par une autre cabane en bois. Le portillon sera plus grand que le vieux car il faut pouvoir faire monter le tracteur tondeuse. Le motoculteur passait, lui. Pourquoi vont-ils planter de la pelouse, juste au-delà du muret, là où le long des branches plantées en terre poussaient des petits pois sucrés ?

Ça fait longtemps qu’il n’y a plus de fantômes en ces lieux. C’est sûrement ça, le privilège de la vieillesse, libérer les lieux de soi, les laisser à ceux qui viendront, des lieux déchargés de l’emprise de la mémoire, redevenus neutres, objectifs.

La musique rythmée des sabots. Un jour, j’étais dans une chaussure immense.

Je ne me souviens pas m’être réveillé mais de m’être confondu avec un écureuil.

Une allée. Juste après le portail. Une allée contourne la grosse bâtisse. Elle dessine au sol un rectangle.

Sur une longueur - pas celle que l’on aperçoit de la petite route escarpée, pas celle de l’entrée principale - sur cette longueur, à l’arrière, ce qui frappe d’abord, c’est le parc.

Un grand terrain pentu et boisé. Arbres immenses. Ombres et lumières virent selon l’heure du jour. Un peu plus loin, les montagnes. Et le ciel.

L’air est plus chaud que dans la vallée. Il fait toujours ici quelques degrés de plus.

Juste au bord de l’allée, devant le parc, il y a un parking. Avec des lignes blanches. Une quinzaine. Peintes récemment.

Chacun trouvait jusque là une place au hasard. Maintenant un petit panneau indique un emplacement réservé aux familles. Personne d’autre ne s’y gare. Si aucune famille ne vient, cet endroit nommé reste vide.

Les voitures trouvent à se loger souplement. Se garer sous un arbre pour la fraîcheur est tentant. Mais il y a le risque d’un dépôt de résine sur le capot.

Sur ce parking, pas de place spécifique marquée pour le médecin. Pas de petit panneau. Rare.

Sur la droite de l’allée, une grande façade blanche. Le soleil vient l’éclairer dés le lever du jour.

Au rez de chaussée, quatre fenêtres. Ce sont des bureaux. Volets ouverts ou fermés selon l’emploi du temps de quelques uns.

Au milieu de la façade, toujours à droite de l’allée, trois marches, un perron et une porte. C’est l’entrée de ceux qui vivent ici plusieurs mois. Et celle de ceux qui travaillent là. Marches montées et descendues. Porte poussée dans un sens et dans l’autre. Maintes fois.

Un hurlement. Parfois. Coupant l’air au fond du parc. Ou à l’étage - ça ne glace plus le sang, mais ça touche. Bien sur. Ça touche toujours le cœur-

Après cette porte, deux fenêtres et une terrasse. Une table et des chaises. Un auvent en tissu.

On lève la tête, encore deux étages, 8 fois 2 fenêtres. Semi bloquées. L’une reste allumée toute la nuit. C’est l’infirmerie. Puis le toit. Gris.

Fleurs au pied du mur. Bordure colorée suit les saisons. Fleurs parfois violemment arrachées. Replantées. L’hiver, pas de fleurs. La terre seulement.

Sur l’allée, sur ce segment qui longe la grosse bâtisse, à l’arrière, il y a des feuilles, des gravillons, des branches remués par le vent et des bruits souterrains, conversations et pas de ceux qui sortent, de ceux qui reviennent.

Une allée. Juste après le portail. Une allée contourne la grosse bâtisse. Elle dessine au sol un rectangle.

Sur une longueur - pas celle que l’on aperçoit de la petite route escarpée, pas celle de l’entrée principale - sur cette longueur, à l’arrière, ce qui frappe d’abord, c’est le parc.

Un grand terrain pentu et boisé. Arbres immenses. Ombres et lumières virent selon l’heure du jour. Un peu plus loin, les montagnes. Et le ciel.

L’air est plus chaud que dans la vallée. On s’en étonne. C’est toujours ainsi. Il fait toujours ici quelques degrés de plus.

Juste au bord de l’allée, devant le parc, il y a un parking. Avec des lignes blanches. Une quinzaine. Peintes récemment.

Les voitures trouvent à se loger souplement. Se garer sous un arbre pour la fraîcheur est tentant. Mais il y a le risque d’un dépôt de résine sur le capot.

Un hurlement. Parfois. Qui coupe l’air. Ça touche toujours le cœur.

Sur la droite de l’allée, une grande façade blanche. Le soleil vient l’éclairer dés le lever du jour. .

Au rez de chaussée, il y a d’abord quatre fenêtres. Ce sont des bureaux.

Des fleurs au pied du mur. Bordure colorée suit les saisons. Fleurs parfois violemment arrachées. Replantées. L’hiver, pas de fleurs. La terre seulement.

Au milieu de la façade, toujours à droite de l’allée, trois marches, un perron et une porte.

Sur ces marches, tôt le matin, deux ou trois silhouettes accroupies fument. Face au ciel aveugle. On les salue doucement. Leurs têtes s’inclinent dans un chuchotement.

On pousse la porte. La porte d’entrée. Celle de ceux qui vivent ici plusieurs mois. Et celle de ceux qui travaillent là.

Sur l’allée, sur ce segment qui longe la grosse bâtisse, à l’arrière, il y a des feuilles, des gravillons, des branches remués par le vent et des bruits souterrains.

A l’extrémité de la rue des H, côté impair : deux maisons séparées par une cour étroite. La première donne en réalité sur la place du Commerce et ne comporte aucune ouverture sur la rue des H, façade aveugle couverte d’un crépi dont l’émiettement permet de voir dans la partie basse les pierres qui constituent le mur.

Le crépi est particulièrement abîmé en bas du mur, à partir d’1m50 environ au dessus du sol (des marques horizontales proches de cette hauteur laissent à penser que l’émiettement est dû au frottement répété de véhicules trop gros dans cette rue étroite).

Dans la partie droite du mur, un peu au dessus de la hauteur du regard, il y a les traces rouges et blanches presque effacées d’une ancienne publicité peinte (à peine visible sur ce qui reste de crépi). Un câble électrique court depuis le sol dans une gaine puis à nu le long du mur jusqu’à un support fixé sur la façade, et de là-haut partent des fils qui passent au dessus de la courette et viennent rejoindre un poteau en béton situé contre la maison suivante.

Une femme sort de la courette avec un chien et s’éloigne. Plusieurs portes et fenêtre donnent sur cette cour bien plus longue que large, un peu d’herbe y pousse, les façades sont d’un blanc sale.

La maison suivante est le numéro 1 de cette rue. On n’y voit pas de porte mais une haute fenêtre à une vingtaine de centimètres du sol (peut-être peut-on la traverser comme une porte si le sol à l’intérieur n’est pas plus bas que la rue). Cette fenêtre est fermée par un lourd volet blanc. La façade (où les pierres sont partout apparentes) se prolonge à droite par ce qui semble être un appentis, à gauche par un muret de pierre comprenant une porte dont l’huisserie est en plastique. En haut à droite de cette porte figure le chiffre 1 en blanc sur fond sombre.

Le bâtiment comprend deux étages en plus du rez-de-chaussée, à chaque étage une fenêtre fermée par des volets blancs.

Au début de la rue des H, côté impair. La façade du bâtiment d’angle donnant sur la place du Commerce est étroite, celle qui donne sur la rue des H est longue, large et massive. Absence de porte. Teinte rouge sombre (lichen, algue ou champignon) et balafres sur l’enduit. Les pierres se détachent très visibles (comme taillées dans le mur) dans la partie basse où l’enduit est parti.

La courette qui sépare ce bâtiment de la maison suivante est profonde et bien entretenue. Deux poubelles à l’entrée, des plantes vertes à côté des portes (surtout au fond). Un panneau “impasse privée des Hortensias”. Sur l’une des maisons de gauche une lampe “à l’ancienne” (lanterne à plusieurs facettes), fixée au dessus d’une porte par un support qui l’éloigne du mur. Le niveau de la cour est une cinquantaine de centimètres en dessous du niveau de la rue. Aucun fil électrique visible (le vieux poteau en béton armé a été enlevé, les fils enterrés).

Du côté gauche de la cour, il y a un vieil appentis accolé à la maison donnant sur la cour et sur la rue des H. Il est en partie couvert de peinture blanche, son toit est bas, un velux au milieu. Côté rue des H, le mur de l’appentis est un fouilli de pierres, de peinture, d’enduit. Une grande gouttière blanche le sépare de la maison elle même où la pierre est partout apparente (un ravalement a été fait il y a une dizaine d’années peut-être pour enlever l’enduit).

Trois fenêtres sur cette façade, les deux du haut ne sont pas dans l’alignement de celle du bas (la fenêtre du bas, très près du sol, est probablement une ancienne porte transformée en fenêtre lors du ravalement). Les volets sont de plastique blanc.

A gauche de la maison un mur de pierre avec une porte, en haut à droite de la porte, le chiffre 1 et une petite peinture sur ardoise représentant un bateau aux voiles rouges sur une mer verte (au dessus du bateau, à gauche : le chiffre 1 ; à droite : une mouette).

Date : 02/01/2017