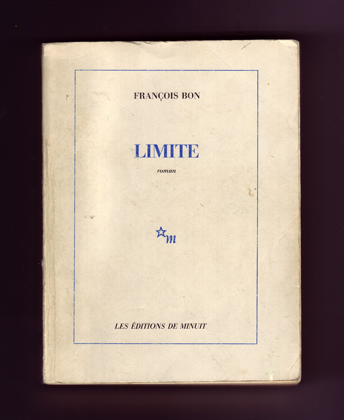

Limite, éditions de Minuit, 1985, republication numérique, 2

– Voir présentation générale du projet.

– Limite, roman, 1985-2010, une relecture, note 2

Je ne connaissais pas, à l’époque, la phrase de Roland Barthes : « On écrit toujours avec de soi. » Le roman tient sans doute sa magie de cette extrapolation : on rend transmissible une expérience, ou du moins on construit que la lecture témoigne d’une expérience, quand cette expérience n’est pas la vôtre directement. Je n’ai pas joué de guitare électrique solo dans un groupe rock des années 70, et encore moins aurais su participer à un match de football. C’est de fixer d’emblée l’expérience à transmettre hors de mon champ personnel qui me contraignait à son traitement narratif de fiction.

De même, je n’ai pas d’expérience traumatisante du chômage. J’ai pratiqué les agences d’intérim, j’ai pratiqué ce qu’est de vivre dans une ville sans ressources continues. En mai 1980, j’avais démissionné de l’entreprise de laquelle j’avais été salarié pendant approximativement trois ans, mais sans aucune crainte – il y avait du travail. Une démission éliminant l’accès au chômage, en juillet une agence d’intérim m’envoyait vers Issy-les-Moulineaux dans une filiale de Philips où nous étions une dizaine, en rang d’oignon sur de grandes tables métalliques, à réparer des circuits électroniques, nommés modem. C’était le début des distributeurs automatiques de billets de banque, via réseau hautement sensible à la foudre et aux perturbations. Je n’aurais imaginé de lien possible entre ces modems et la littérature. Lorsqu’ils sont revenus à leur personnel permanent, cinq semaines plus tard, j’avais droit aux indemnités de chômage, avec contrainte de pointage. Année des plus fertiles : je m’inscris en philo à Paris VIII (Châtelet, Lyotard, Deleuze, et Hegel avec Ruy Fausto), je prends des cours de chant et violoncelle. Au bout de l’année, je dois rencontrer une conseillère d’orientation, je lui dis avec franchise que je n’ai pas cherché de travail, mais que dès la fin de mes subsides je retournerai là où on cherche du monde, c’est elle qui réagit : – Ah, pour une fois que j’en vois un qui en profite intelligemment, allez à la Poste en face, recopiez moi la liste des vingt entreprises auxquelles vous vous seriez adressées si vous aviez cherché un emploi... J’obtiens sans le demander six mois d’indemnités de plus, grâce à Ruy Fausto je relaye par de la correction de thèse de quelques étudiants étrangers (dont une sur Marcel Proust à laquelle il m’arrive de rajouter des pages, proposant bien sûr à la doctorante de les retirer si elle préfère...), et la jonction se fera avec la publication de Sortie d’usine.

L’image du chômeur est venue brutalement, un jour dans la rue à Marseille, un jeune type très pâle qui titube et s’évanouit, s’appuyant sur une voiture, et le propriétaire le prenant très mal. Je revoyais ce corps qui tombe. C’est lui qui est devenu ce personnage, il me suffisait de reconvoquer ce très bref instant, d’un type dont je n’aurai rien su d’autre.

Avec mes propres rendez-vous à l’Agence pour l’emploi du 18ème arrondissement (j’habitais le 9ème, on en dépendait), j’avais assez de matériau. Marrant d’ailleurs, quand un article d’Antoine Spire (dans Le Matin de Paris je crois) avait mis en gros titre : Le Faulkner des banlieues et que c’était devenu un genre d’antienne – pour le milieu littéraire, le chômage ça ne pouvait être que la banlieue, donc sociale et non géographique, mais surtout pas quelque chose qui concernait le centre symbolique de la ville. En 20 ans, le chômage et l’exclusion ont mis ces pendules à l’heure, mais dans leurs têtes je ne sais pas.

Aux Arts et Métiers j’avais beaucoup aimé le rapport à la matière lors des ateliers de forge et fonderie. J’ai plus tard travaillé un été sur les forges de SKF à Fontenay-le-Comte, et dans les fonderies Serseg à Ruffec, deux usines que je suppose fermées aujourd’hui. Ces territoires clos et structurés de l’usine étaient maillés sur le territoire de la ville, la fonderie devenait à son tour lieu référentiel, celui d’un des croisements narratifs principaux. Je ne crois pas que ce se soit fait avec un plan ou scénario.

J’avançais comme on creuse. Sauf que chaque élément nouveau était repris ensuite dans la structuration définitive, mis en résonance avec elle, l’hôpital devenant très vite le lieu antinomique de l’usine.

Limite, roman, 1985-2010, p. 12-23/199

© François Bon & publie.net, ISBN 978-2-8145-0362-5

Le chômage est-ce qu’on peut s’y habituer.

Queue. Pourtant, à cette heure-là, je croyais pas. Jusque devant la porte. Fin d’après-midi normalement c’est tranquille. Ils ont tous dû penser pareil. Mais un carcan mis sur tes épaules parce que tu ne fais rien ; sauf recommencer, de journée en journée.

Porte vitrée, paillasson, quelqu’un sort et voilà. Ventre à cul dans la file. Combien, avant le guichet, la douzaine à l’aise. Une seule fille aujourd’hui, de l’autre côté, la pancarte des âges au-dessus de sa tête : vingt, vingt-deux. L’âge de celles et ceux qu’elle reçoit. Jamais ils ne le mettront au point, leur système, chômage finira avant qu’ils trouvent : un jour ils te font venir aux aurores, et la fois d’après à l’heure où les autres rentrent chez eux, la journée faite.

Tranche moins de vingt-cinq : possible, tous ceux-là, ils n’ont que cet âge-là ? Tu leur en filerais certains près du double et d’autres c’est comme s’ils sortaient du collège.

Carte d’identité, carton de pointage. Te faut les papiers, c’est demandé. Et attention la resquille. Leurs avis au mur, ça fait de la lecture. Te mettraient au ban du ban, mon canard blanc : moi ils ne me la demandent pas, l’identité obligatoire.

Je suis blanc, ils ne me l’ont jamais demandée, la carte d’identité.

**

Au bout du couloir, le pan coupé dessine un triangle noir dans la nuit tombée mais plus claire, et dans cette découpe verticale la lumière blanche des réverbères renvoyée par le mur de briques, remplit jusqu’à hauteur des ampoules le volume du terrain d’un bain orange, où même l’herbe ne peut plus être verte. Et la pointe dure des crampons, sur le carreau, donne l’impression de fouler déjà un autre monde, sans communication avec ce qui reste de celui-ci sous tes pieds.

Dans ta poitrine soudain l’air gelé du soir, en toi une boule froide qui t’évide, dans tes poumons creuse, élimine d’emblée la sueur humide du vestiaire, de tous les vestiaires, qu’on revêt même avec les maillots propres et qui vous avait poursuivis au long du couloir. Cesse avec elle la proximité du corps des autres, forces nues et trop à l’étroit dans la pièce carrée de ciment brut, avec ses bancs de bois : même si entre vous la distance n’est pas plus grande, plus rien ne t’enclôt que le terrain. L’équipe désormais c’est onze gus.

Échauffement. Se déplier, en décontraction, on trottine. Puis accélérant d’un bond, et revenant au pas, sentir l’étirement de chaque muscle, leur réponse maintenant plus élastique. Alors grimpant comme les autres vers la ligne d’engagement, arrêt brusque et extension, tu armes des reins et du front vers le ciel frappes une balle invisible, d’un ciseau des jambes te grandis encore et, retombant, gardes en toi cette détente vive, ressort en charge. Coupes la voie de ton demi-centre et lorsque tu donnes du plat de la main sur son épaule il te repousse du bras comme vous deux sur un tremplin, sur vos crampons vous flottez, il n’y a plus de sol.

Eux, les maillots verts, sont sortis du couloir parallèle, sous les tribunes vides sauf ces quelques gars au premier rang, quatre cinq pour chaque équipe, en deux camps symétriques, chauffeurs plus que supporteurs : il faut quelle misère pour vivre le foot par procuration de ceux qui jouent ? J’aime le sport mais ce qui gravite dans le sport non, eux éclairés bleu par les pancartes « Issue de secours » au-dessus de deux rectangles noirs pareillement symétriques.

L’arbitre tout en noir et chaussettes blanches, un type que je connais, je sais où il bosse – arrive le ballon sous le bras gauche. Tirage au sort, entre les pitaines ; à nous... Du tout bon.

Arrière, moi latéral droit, ce qui m’oblige à monter. La limite de galoper ce n’est pas le terrain, juste ce qui brûle dans les poumons. Ce que tu peux et plus : toujours un plus au fond de toi devant lequel tu n’as pas le droit de te défiler. Cherche ta limite, pousse ta limite, nous dit le pitaine, et même l’essoufflement il y a derrière un retranchement : il n’y a que quand tu vois les matches à la télé tu croirais qu’ils ne forcent pas. Cette impression, chaque moment où la balle, parce que tu l’as, te remet le sort de l’équipe en entier ; que gagner ou perdre alors ne dépendrait que toi, quand pour toi tu te moques de gagner ou perdre, mais pas si c’est le truc de nous tous. Ta limite tu l’arraches, dit le pitaine.

« Armez... » Notre goal il crie, tout du long. On l’aime bien pour ça aussi. Bâti comme une araignée, il est, le contraire des plus larges que hauts comme je suis moi : lui, des rallonges partout. Le seul en survêt, avec aussi des gants tellement ce froid blesse. Décembre. Nous en short et maillot avec sur fond noir nos deux « F » mêlés, pour football et fonderie, équipe d’usine et nos huit heures dans les pattes à évacuer pendant le match.

Le vendredi soir, pas l’idéal pour un match. D’ordinaire plutôt le mercredi c’est mieux. Le week-end on a autre chose à faire ; équipe d’usine, un match c’est encore un peu l’usine, c’est sur jours ouvrables. Ils sont venus me voir à trois heures, si je savais pourquoi Alain n’était pas au bureau. « Et pourquoi je saurais ? » Oui, on était pote ; j’allais pas leur raconter la brouille. Ensuite, Monique au téléphone. Qu’Alain ne répondait pas, personne chez lui, qu’elle s’inquiétait. « Mais non, je sais rien. Et pourquoi il lui serait arrivé quelque chose... » Qu’il avait rencontré Yves, la veille soir, paraît-il, qu’il avait vraiment le moral à fond de sac – c’est pas pour ça qu’on le retourne, le sac. Moi, à Monique : « Yves, avec son chômage peut-être il dramatise.... Alain s’il a pris une récréation, il est majeur et vacciné... » Et je pensais : il s’est enfin sorti une autre fille, et toi ça t’asticote, tu ne l’admets pas. Elle en démordait pas, allait faire ouvrir par un serrurier. Je promis de rappeler, après le match. Faudra que j’y pense. D’une cabine, pas de la maison. Parce qu’après tout, qu’elle ait raison...

Tu te souffles dans les doigts, l’air condense en brouillard, à pieds joints tu prends appui et à nouveau tu sautes, sur la terre dure rebondis, tu es prêt. Son prolongé du sifflet, qui remplit d’en bas le terrain entre ses murs comme le fond d’une boîte à chaussures. Et la bille du sifflet, roulant dans l’acier, semble secouer jusqu’en haut chaque point du volume éclairé. L’ailier a démarré, reçoit la balle au pied sans même que tu aies vu le coup d’envoi. « On monte... » L’araignée entre ses poteaux pousse ça comme un cri, comme si on ne savait pas ce qu’on avait à faire nous autres, là-bas tout le monde court et toi aussi, jusqu’à la ligne médiane.

« Tu ne vaux pas mieux que les autres. » Elle a pris la peine de venir jusqu’ici me le dire, devant les copains presque, dans cette loge qu’on nous a donnée pour le groupe. Qu’elle a dégusté, ces mois-ci, Monique, oui je le sais. Que je ne pouvais rien lui apporter, rien lui donner, elle le savait. Alors ? Que ce coup-là, vendredi soir, elle l’ait pris en pleine figure, oui c’était en trop. Mais j’y peux quoi, moi.

**

[PREMIÈRE PARTIE]

« J’vais me flinguer... » En route, la rengaine. Wanna die dans le texte anglais : Yer blues... Ta descente d’accords tu ne l’enrobes plus, la laisses s’érailler, bruit presque uni, saturé, rugissement que lourd tu soulèves et renvoies. Toi sur ton bord de scène, à droite, un peu en retrait, et lui tout devant maintenant, un pied sur l’enceinte retour et le micro comme de l’avaler : « Ils m’ont bouffé les yeux, le monde n’est que nuit, je marche dans le noir, oui j’vais me flinguer... »

Le premier chant tout le concert en dépend ; faut être précis, mettre en place à l’équerre. Fin de couplet, solo prendre et sans raccord, comme de glisser à ton tour sur cette vague où lui seul roulait. Gibson en hanche tu l’assures sur ton ventre, ce n’est plus avec le tien qu’un seul corps : les six cordes où tu les frappes, nombril et troisième lombaire un seul foyer d’où tout éclate, la musique c’est jamais plus.

Dans ton second plan la lumière est venue te chercher, tu l’as dans la gueule tant pis – d’instinct as commuté les micros, un son plus rond gonfle dans la septième tenue que tu vibres, avion en bout de piste, réacteurs lancés et freins encore bloqués (je dis ça, mais j’ai jamais pris l’avion : c’est dans les films). Sûre derrière toi revient la battue des peaux, le son précis des caisses et des fers, où la basse laisse pas à pas tomber la marche harmonique et ce qui bascule ; deux bûcherons du son que tu ne vois pas mais ton tu perçois l’élan, la masse des épaules pourrait presque suffire, ils ont débroussaillé en avant de toi plus grand que la salle, à toi de la prendre, à plein corps la remplir.

Monique elle a dû repartir. Elle serait restée quoi faire. A quand même dû s’apercevoir par quelle chanson on commençait. Un peu trop de circonstance j’y peux quoi, c’est décidé comme ça on commence toujours par celle-là, et pas que moi qui décide. Comme je lui ai dit : j’aurais quoi pu faire de mieux, dis-moi, je pouvais quoi faire moi.

Et riff : l’inertie même de la guitare, sa lourde plaque oscillant à ta hanche commande aux glissés de ta main ; riff comme un fruit roule l’avion que plus rien ne retient. Il a mis des paroles en français moi je me la chante en anglais, feel so suicidal... « Et si c’est pas encore fait, pourquoi toi tu le sais... » If I ain’t dead already...

**

Annonces. Se présenter, s’habiller. Dans tes fringues qui pâlissent, s’étriquent. Parce que, même à cent vingt balles, un fute tu peux plus. Toujours un paquet de gus. Souvent les mêmes. À force c’est pas qu’on se connaît, mais on se salue, on fait circuler les clopes. Puis on passe au tri, le numéro de la porte s’affiche au-dessus des bancs. Un par un, et voilà où vous irez vous présenter, là-bas ce sera la réponse tout aussi rituelle : « On vous écrira. »

Pourquoi elle est toute seule, aujourd’hui, la secrétaire. À chacun vérifier le carton (quand on se présente dans les boîtes on leur demande le tampon, notre boulot se résume à ça) – elle va chercher le double dans le bac à fiches, en tenant le premier dans les dents pour ne pas perdre le chiffre en route : elle fait ça chaque fois, combien elle en a mangé, de chômeurs ? Tampon, et au suivant.

Les erreurs : ceux qui ne sont pas venus à la bonne heure, ceux dont la fiche est restée à l’étage au-dessus pour une autre convocation ou remise à jour. Ça bloque une fois sur trois, et tout le monde attend. Comment elle pourrait s’en tirer, s’ils la laissent toute seule, cette fille. Et es cartons qu’elle a posés à côté pour régler aux heures non publiques, c’est encore nous qui ferons le poireau, prochain pointage, si elle a pas reclassé.

Après, tournée des intérims. Ceux pour qui tu as déjà bossé ; une fois et cela suffit pour que la secrétaire soit polie à jamais, ait le sourire pour te dire que : « Non, ils n’ont rien en ce moment, mais sûr qu’ils penseront à vous, si... » Et d’avoir reçu parfois leur télégramme fait que chaque instant peut-être celui où le prochain te parviendra, tu attends. Depuis cinq mois, j’attends.

Moins dix, de cinq heures. Elle regarde sa montre, la secrétaire. M’étonne, après une journée pareille. Plus que huit avant moi, et six derrière.

Il n’en vient plus, c’était un embouteillage (on dit ça, pour des gens qui attendent et arrivent en même temps ?). Et ce monsieur-là, planté devant les offres d’emploi comme s’il allait soudain en faire pousser d’autres, avec sa veste qu’a besoin de pressing et sa petite sacoche cirée ; s’il n’a dedans que sa fiche de pointage, m’étonne qu’elle fasse ventre creux. On dirait un représentant, mais de quel commerce ? Et ce n’est pas ici qu’on les recrute.

Blanc, si je ne suis pas tout seul, on est combien : un sur quatre ? Et eux, les camarades, ils y portent attention ? Ça fait encore du monde, un sur quatre, sur deux millions à chômer qu’on est. Qu’on ne me demande pas ma carte d’identité, c’est devant eux, et donc bien consciemment petite vexation qu’on leur fait.

Demain vendredi j’ai mon camion. Fera pas jour encore. Un filon : lundi mercredi vendredi, des cageots de légumes. Si t’es dans les premiers arrivés au marché de gros, cinquante balles au bout, de la main à la main. Un demi pantalon presque. Mais il faut arriver une bonne heure à l’avance, et c’est loin, le marché de gros, là-bas derrière la rocade, sans bus.

Le chômage, je n’y ai même pas droit. Régime sec, l’aide publique et c’est tout. Quarante-deux francs par jour, payés tous les trois mois. Ils pourraient me donner moins, ils essayeraient. C’est ma faute, moi, si on ne trouve que de l’intérim. Ça me paye le loyer, et les clopes. Le camion, c’est pour bouffer, y a pas de reste (ni de pantalon).

Plus que trois, deux... Elle voit la fin de sa journée, la dame, sprint final – y en aura pas pour les derniers de la queue.

Ce que j’ai eu de mieux, en deux ans, une pré-embauche. Aux Fonderies, comme de bien entendu. Les grosses taules, il n’y a que là qu’on puisse se glisser et encore : O.S. – mieux de dire ouvrier spécialisé, même en rien du tout, que personnel sans qualification. D’abord tu n’acceptes pas, tu repousses. Parce que tu le sais, que c’est toujours le dernier boulot qui compte, et si tu acceptes celui-ci, la dernière paye, le dernier certificat ce sera la surface au-dessus de ta tête. Descendre, c’est toujours définitif ; mais vient un moment, tu n’as plus le choix.

J’avais bien commencé pourtant. Ils parlaient de me monter au bureau d’études, pour des choses à rédiger, des nomenclatures à établir. Alain, dessineux là-haut, avait causé de moi à son chef. En attendant, tirage de plans : c’est pour l’éternité, la reproduction des papiers. L’humanité a tout inventé, mais se dispenser des papiers, ça jamais.

Puis premier remplacement : – Tu pourrais aller au contrôle, juste pour deux jours, un gars malade... Et de là, réception des outils de forge pourquoi pas, c’est plaisant, on a des gabarits au micron, on mesure des polis. Et de là, un trou au meulage, fini les mains banches. Ils ont insisté : – Ça nous dépanne, pour quelques jours seulement. J’ai pensé qu’il fallait montrer un peu de bonne volonté – le bureau d’études, j’en étais de plus en plus loin, même Alain n’en causait plus trop. Mais quand je suis sorti de l’hôpital, dix jours après, contrat terminé au revoir, on ne me connaissait plus.

À moi. Ma fiche à la main, sourire... Quoi, revenir demain ?

— Mais ça fait presque quarante minutes que j’attends là.

Désolée, désolée, pas tant que moi. Demain matin, après le camion quinze heures à tirer. Puis attendre, encore un petit paquet : sans son tampon chaque quinzaine, je n’ai plus rien, moi.

Et les six autres après moi ont compris eux aussi, eux non plus ne disent rien. Trois canards, y en a deux noirs y en a un blanc, l’égalité ça existe encore pour les renvoyés, ô méchant fils du roi – si encore c’était la première fois.

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 5 septembre 2010 et dernière modification le 31 janvier 2012

merci aux 1142 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page