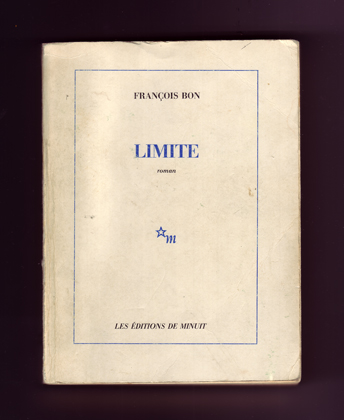

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– à propos de ce passage

Ensuite, non pas une suite de monologues, mais un seul. Parce qu’il est long, c’est vrai – pas facile de l’articuler avec d’autres. Mais, plus profondément, parce que tout d’un coup j’y prenais l’espace – non rhétorique, mais en restant dans l’approche du réel énoncé par son locuteur le plus concerné – de faire entrer dans la trame narrative un fonctionnement entièrement abstrait : la reproduction sociale.

Bien sûr, à l’époque, on savait aller chercher ça dans Bourdieu, même si les livres de sociologie ont toujours été très accessoires dans mon travail – ce sont des concepts qui peuvent nous aider à tenir dans le réel, mais pas du tout à l’écrire –, mais ça ne correspondait pas à ce que j’avais éprouvé dans mes deux expériences les plus longues dans le monde salarié, à l’usine Thomson d’Angers puis à Sciaky Vitry, comment cette reproduction la plus dure, qui écrase toute velléité de prendre sa propre route en main, ne passait pas par les outils les plus durs de la domination (au contraire, ceux qui étaient les plus exploités semblaient le mieux à même de se défendre), mais par l’ensemble des rouages sociaux mous, y compris la structure familiale (une part de...). Dans ces années (temps référentiel 77/80, temps d’écriture 84/85), les figures de la consommation elle-même n’étaient pas aussi crues, violentes, homogènes qu’elles le sont désormais.

Enclenchant ce matin dans le train Genève-Paris la recopie de ce monologue, j’avais vraiment la frousse de ne pas pouvoir l’assumer. Est-ce que ça allait être barbant, est-ce que ça allait être faux ou naïf, comment ça pouvait tenir, à 30 ans de distance, sur tant de modifications fines de la régulation sociale (ne serait-ce que le chômage de masse, et la fin des grandes usines).

Bien sûr, je continue même approche : je ne me force pas à recopier le livre tel qu’il est paru, j’essaye de l’assumer avec ce que j’ai appris. Paradoxalement, j’ai très peu eu à changer. Je ne crois pas qu’aujourd’hui j’accepterais de me servir de trames narratives de cet ordre (temps référentiel linéaire, rapport direct et volontaire au Ulysse de Joyce : même la défécation devenue dans l’usine rapport socialisé), mais il s’agit aussi de micro-déplacements, bureaux, couloirs, sanitaires, où la question de l’identité et du statut du sujet se différencient. J’ai supprimé des points d’exclamation : les discussions avec Jérôme Lindon avaient été âpres, et il était très impressionnant. Pour lui, une ponctuation suggestive (interrogations, exclamations, points-virgules) était nécessaire compte tenu de l’homogénéité du texte. Moi je n’ai jamais aimé, donc là je reviens à ce qui devait probablement être le dispositif initial (n’ai pas de manuscrit ni tapuscrit, que le livre), virgule, point, tiret, parenthèse. J’ai même jalousé Koltès, quand j’ai pris en pleine figure, quelques mois plus tard, La nuit juste avant les forêts, qu’il ait pu imposer à Jérôme Lindon une telle radicalité de ponctuation (le guillemet qui s’ouvre, et 60 pages plus loin, avec virgules, tirets, parenthèses, mais sans point...), simplement un blanc et le guillemet fermant.

Le corps social décrit, l’usine de métallurgie, n’existe quasi plus. Je suppose que, pour celles qui restent, la stratification intérieure a considérablement évolué. Qui de nous, dans ces années-là, tout début de l’ère Mitterrand, aurait pu supposer la mutation à venir aussi considérable, aussi rapide ?

Nous avions vingt ans, on prenait frousse terrible à découvrir que tout pourrait rester inchangé jusqu’à ce qu’on mette au rebut, sur le bord. Le scénario était faux, mais qui pour le savoir ?

Limite, roman, 1985-2010, p. 59-65

© François Bon & publie.net, ISBN 978-2-8145-0362-5

Ton métier tu l’aimes, n’importe lequel, n’importe qui. Ton dessin jamais tu ne vas le saloper. Pourtant, ce qu’il te reste de ce que tu as appris, ce qu’il te reste de ce que aimais. Une fois que tu conviens pour tel type de pièce, jamais ils ne t’en donneront un autre. Alors tu répètes, bon artisan des vues : et tu inaugures l’ennui. Ce qu’on nomme travail.

Et c’est plus, que tu répètes. Chaque calque que tu montres à ton chef, que tu laisses posé près de sa table pour qu’il signe le cartouche, c’est cette pyramide d’hommes figée qu’en entier tu répètes. À chaque nouveau dessin tu acceptes de marquer – dans l’échafaudage géant du monde – ta minuscule place tout comme un chien repisse chaque jour au même lampadaire (en tout cas, pas moyen d’éviter d’y penser).

Et chaque jour aussi la même chiotte : la troisième des huit, en partant du fond. Heure de pointe, les neuf moins le quart, tout occupé. En passant, par en dessous les portes, tu ne peux pas t’empêcher de vérifier – la vie d’usine. Sept paires de pompes avec sept pantalons en tire-bouchons : question de principe, tout ce que tu peux faire sur le temps de travail et qui t’économise dix minutes ou vingt de vie privée, bon à prendre. Ici, on a son temps, et je viens faire le huitième, je trouve la place chaude, et je la garde chaude au suivant de ces messieurs. Sans savoir qui, mais obligatoirement les mêmes : tu devines rien qu’à la position du mégot écrasé dans le même coin de carrelage. Des journaux qu’on plie et qu’on déplie, certains viennent avec leur magazine, ça c’est les cultivés. Quelqu’un qui tousse, un autre qui chantonne pour montrer quoi, et le bruit des choses qui tombent, quand bien même on n’est pas venu là que pour ça. Le luxe d’un moment seul, seul vraiment, quart d’heure au maximum mais quart d’heure, avant de commencer la journée de bon. Ta vraie semaine de travail, il te faudrait combien de demi-journées pour la boucler, si tu t’y collais vraiment : trois ? Pour ce qu’on te paye, pour ce qu’on te demande...

Ce qu’il faudrait, pour qu’il en soit autrement. Parce qu’à force tu ne sais plus. Non que ça va mal, non que ce soit dur. Mais cela : que ça se répète. On t’a mis un plafond, tu ne l’admets pas, et non plus de ne savoir où trouver en toi pour passer au travers. Partir, il faudrait. On se le disait, autrefois. Ensemble, à quatre, un raid. Des quatre aucun n’est parti, service militaire et retour. Parti, revenu.

Pas baisser la tête, jamais. Ça ou crever. Même si de place il n’y en a plus : usines, immeubles, supermarchés, rocades ou parkings, tout cimenté, tout goudronné – plus de zone blanche sur la carte générale des villes, de la terre. Et plus loin, les champs, du barbelé, pour enclore les vaches qu’ils mangeront, débitées sous cellophane dans leurs chers supermarchés, dépotées par camions les vaches, herbe industrielle pour force de travail à renouveler, qu’ici tu évacues.

Alors, dans le monde quadrillé, te voilà tank : une coque d’acier rigide avec un petit bonhomme toi au milieu que tu protèges. Et n’importe que le terrain soit cabossé ou grillagé, tu fonces tu passes. Même si chaque jour et demi deux jours du finis la même étude de pièce. Calque, contrecalque, dessin d’ensemble et plans de détail, pièce et modèles. Bien sage dans ta blouse blanche tu entres dans le bureau du chef en faisant celui qui ne veut pas déranger, poses ton paquet – bonjour monsieur oui monsieur parce qu’il faut sa signature sur le calque pour qu’il parte : mais dedans, insolent.

Tête haute même quand pantalon bas. Que même ça, quelquefois, tu ne supportes plus, les savoir derrière leurs sept portes et toi la huitième, targette mise sur temps évidé, porte close sur corps un instant en chômage, comme si dans ton quart d’heure sous-sol, pour un moment, tout ne pouvait être que pour le mieux dans ce brave monde. Tire la chasse, bordel, et que tout ça foute le camp.

Chasse d’eau « La Trombe », c’est la marque, elles ne s’appellent pas comme ça pour rien. Remplissent ta cuvette à ras bord et ça se met à tourner, emportant en spirale ce que tu y as déposé, avant de se creuser en entonnoir qui décape ce qui a pu graisser autour, bruit d’aspiration, tout le monde descend. Plus qu’un hoquet, sur le sifflement d’eau à ne plus s’entendre du remplissage pour le suivant. Un geste il t’a fallu pour que tout disparaisse, tu penses à ça, chasse d’eau sur toi-même tentation et quelquefois ce n’est pas plus, garder la tête haute.

Lavabo, savon liquide dans la paume, et l’odeur de désinfectant de nos produits collectifs, société industrielle. Eau froide sur tes gerçures de l’hiver. Le mur jaune devant ton nez. Au bout la glace, une seule : se voir devant un lavabo, au boulot ça ne se concevrait pas, là-bas un zigue qui se repeigne, mouillant à petits coups, lissant par dessus. Se fait beau pour son petit monde du dedans : à son sourire en coin, il n’en est même pas sorti pour venir ici. Et toi non plus n’échappes pas à te regarder la bobine en passant.

Le monde du dedans contre le monde quadrillé. N’échappes pas, non plus, toi. Et ce que tu bâtis dedans c’est encore mettre là contre les portes en barricade, avec les quelques meubles qu’ils t’ont accordé. Barrage.

Avant qu’elle parte, avant qu’elle soit partie : un petit quelque chose, de reste ? Monde au carré, oui, mais dans l’immense suite de tous les carrés du monde tu superposes un carré qui n’est qu’à vous. Rien peut-être que le petit cube de notre chambre, mais protégé, tu le croyais, chaud, tu l’imaginais. Au début, l’usine, le métier aussi promettent. Tu apprends, les choses, les hommes, le temps. Tous ces gus autour de toi, plus à fond déjà dans ce que tu crois un degré plus profond de vie : l’appartement, la famille, la certitude. Tu leur parles, ils te racontent. Illuminés de leur rien. Occupations artificiellement excitées pour être de leur vie la porteuse, l’aiguillon. Une conviction, qui, parce qu’ils s’en font cet infini récit, recommencé cinq jours sur les sept, voudrait occuper l’abîme de leur durée vide et de leur arrangement minuscule, la tête comme ces maquettes que parfois ils te montrent, les heures qu’ils y passent le soir, temps à jamais figé d’un trajet d’homme liquidé à froid, en douceur, et qui ne deviendra jamais adulte. Et ils t’acceptent, toi le plus jeune, toi le nouveau, parce que tu es la preuve de leur continuité avec ce qu’ils avaient rêvé d’eux, ils te croient sur leur chemin inévitablement, maquette d’avion à remonter et fignoler les soirs d’hiver qu’est-ce que c’est joli et tous les détails historique qui vont avec, de vrais savants, archives et ces mêmes magazines qu’ils s’en vont lire aux chiottes, modélisme, chasse et voiture – et ils attendent que tu renvoies l’ascenseur qui réconforte, d’autre chemin il n’y en a pas, rien que cette allée toute prêt où ont fini les rêves, le saut déjà trop grand entre ta vie telle qu’elle s’accumule et se répète, et la route qu’il aurait fallu prendre : alors tu te secoues ou quoi ?

Ce n’est même pas que tu l’aies voulu, que tu te ne te sois pas opposé à cela qui t’était tracé. Leur chemin en avant du tien, qui s’est refermé sur eux, toi te circonscris en douceur – merci chef, dis-tu gentiment quand tu as la signature, après qu’il a posé le doigt sur le petit coin qui ne va pas, la salissure, le flou ou le grattage presque invisible – et tu deviens de toi-même une sorte de vague témoin, témoin qui se souvient. L’époque révolue de leurs rêves à pas cinq ans en avant de la tienne, qui te bats encore avec. Époque qui ne dispose plus de la force suffisante pour t’aspirer en elle, et t’offrir ces fausses facilités qui eux les traînent ? Ce n’est rien que la petite dose de renoncement à mieux régler, comme tu indiques le niveau de remplissage souhaité du gobelet sur la machine à café. Tu te voudrais tant témoin à charge, désignant de ta vindicte leur vie amoindrie et parlant d’un socle tellement plus haut, toi qui ne construis pas de maquettes et n’aime pas les magazines. Leur vie tu n’en veux pas et maintenant ils l’ont compris, ta seule présence les accuse, on ne te parle plus comme il y a six mois, quelque chose autour de toi s’érase, qui te laisse au fond de la grande salle en longueur sur tes carters de boîtes de vitesse (et quand à la fonderie ils n’auront plus les carter de boîtes de vitesse – on parle de les forger en alliage, c’est plus léger, ça coûte moins, même sur des engins de travaux publics, ce sera à peine merci au revoir). Alors, dans le fond de la grande salle, tu comptes les wagons des trains. Eux se sont détachés, ont préféré leur petite évidence, parler entre vous s’est refermé. Tellement plus confortable, pour eux comme pour toi. Comme au débit du métier, les premières fois que tu découvrais comment le métal pouvait se plier aux formes du papier, comment le trait sur le papier pouvait déterminer le métal et les engins de travaux publics qui continuaient là-bas de terrasser le monde, parkings, supermarchés et rocades. Quand, au toucher de la pièce brute de démoulage, toi descendu en blouse blanche pas très clean dans les ateliers, tu savais que ce rond sous ta main, cette simplification de dépouille au palier, ç’avait été ton travail et celui de personne d’autre, cette conviction maintenant devenue répétition simple de gestes durcis, puis ennui.

Puis glaciation : il n’y a plus la chambre qui protège, la chambre réconfort, il n’y a plus ses yeux, et comment – quand tu aurais voulu parler, te plaindre, raconter – simplement elle se moquait doucement de toi et tout repartait. Et la mécanique même, nos carters de fonte, révolue, relayée. Sert plus, la fonte, alliages, moulages haute densité depuis poussière projetée. Faudrait se reconvertir, mais ça ne les intéresse pas : ceux qui sont formés à la nouvelle ère prennent ta place, toi débrouille toi. Ceux de mon âge quand on m’a balancé en classe de dessins, à cinq ans près maintenant on les met devant un clavier de programmation, et parce que ça s’accélère dans cinq ans seront au rancart pareil. Regarde-les s’accrocher, les messieurs de la maquette du soir et de la voiture bricolée améliorée ; tous ceux-là de ma salle. Destin d’inutiles, tu ne supportes pas, personne. Autrefois, n’importe quoi accueillait la trace des mains, se faisait empreinte : hommes nous vivions dans une main géante ? Désormais on te pose sur le côté, on te garde au chaud mais sur le bord. Et à dix mecs en forme, qui viendraient trois matinées par semaine, on tiendrait allègrement le boulot de quarante qui viennent cinq jour sur sept du matin au soir – qui donc pour ne pas s’en rendre compte ?

Sous-sol. Tout au long, en travers de l’usine. On appelle ça le métro. Une grande galerie droite, carrée de section, carrelages et néons. Bleu blanc jaune la déco, lavage au jet. Cinq ans de ça, quand je suis entré là, toute la boîte s’y retrouvait. Et ça n’empêchait pas le boulot, ça dépotait même plus que maintenant. Des commandes à sortir, ça ne se discute pas. On causait bien sûr, il n’y a pas d’abus, quarante heures dans une boîte, à s’arrêter et se causer. Vidé, maintenant, le métro. À coups d’horaires atomisés, de primes à la productivité et temps de pause décompté. Comme les chiottes, les pauses, chacun son tour, et ta pendule qui inscrit automatiquement la place vide. Le syndicat en a fait les frais, c’est ce qu’ils voulaient. Tentative progrès, remballez... Maintenant, entre bureaux et ateliers c’est cloison étanche. Le métro ils y passent mais sans que les rames s’arrêtent. Et nous, dessineux, on a le distributeur à café directement au bout de la salle, en vue de la cage de verre du chef, au premier. Les copains ne descendent plus : seraient même surpris de me voir, puisque c’est le même café qu’on prend ici, partie la vieille dame qui en tenait le stand avec ses vraies cafetières et sa livraison du boulanger. Mais ça me rallonge bien la pause de huit minutes en plus du quart d’heure, venir au distributeur du bas, ça de tiré.

Sélecteur. Après, tu mets ton jeton. Gobelet tombe, de travers, le remettre. Puis l’arrivée du sirop concentré : pas trop se dire que c’est ça que tu bois, cette sauce. Et vapeur, l’eau chaude du remplissage. Tu retires avant que la mousse déborde. Moi le café je préfère un peu serré. Le gobelet plastique maintenant mou dans les doigts, brûlant ramolli.

Le dos au mur, ton sirop souffler avant d’avaler. Doc contre le carrelage. Les gars qui passent. Si on se connaît, petit salut de la main. Lui, Joly, qui vient : pourtant c’est pas son heure. Je fais quoi ?

Semblant. Il ne m’a pas vu, l’ancien. Ou alors il a fait comme moi, pour faciliter ? Pas envie de le croiser. Quitte à remonter par l’autre escalier et revenir par le traitement thermique. Encore une petite rallonge à la pause. Si je ne fais pas ma rentrée discrétos, ça risque de chauffer. Déjà eu une remarque la semaine dernière. Le chef qui vient s’asseoir à votre calque, et qui attend (c’est pas pour le boulot qu’il a). Quand tu reviens, il se lève, regarde ostensiblement sa montre, ne te regarde pas toi, repart à son bureau. Des fois, certains gars, il enlève le calque et part avec, plus qu’à recommencer. Deux solutions : traverser la salle mains dans les poches, ou passer aux archives te faire imprimer un plan bidon. C’est pas des flèches, on peut toujours leur mettre le retard sur le dos. Tête haute mon gars, et insolent, ça veut dire première solution et fin des faux semblants. Et tête haute en dedans, lisse la vie terne des magazines et maquettes au dehors, ça veut dire deuxième solution.

Escalier bis tu as choisi. Tu passeras aux archives, tu iras dans le bureau du chef demander un renseignement fayot, il bougonnera que ça ne valait pas le coup de se mettre en retard pour ça, qu’il y réfléchira, que je dois quand même améliorer et gna et gna. J’aurai fui, encore fui.

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 18 septembre 2010 et dernière modification le 28 janvier 2012

merci aux 1071 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page