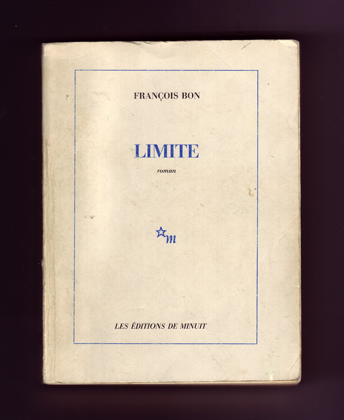

republication numérique commentée de Limite (Minuit, 1985)

– à propos de ce passage

Dans cette séquence, ce qui était comme un rendez-vous personnel, le rêve du chômeur. Évidemment étrange pour moi à relire, dans la mesure où, à recopier, on se souvient de chaque phrase avec une précision au mot près à mesure qu’on avance, et pourtant sans mémoire globale du passage.

M’angoisse un peu, parce qu’en 1985 je n’avais pas arrière de moi le cortège de morts que j’ai 25 ans plus tard – ce qui signifierait que, dans ces rêves récurrents, les jeux de dédoublement et de surgissement des morts précédaient ce qui ensuite est devenu expérience réelle.

Je lis les images de ville, ces rues découpées à la scie, j’y retrouve des emprunts à Ernst Bloch, à L’Autre côté d’Alfred Kubin, mêlés à des images réelles de Marseille, Paris et Rome.

Je ne sais pas d’où vient ce jeu avec l’allemand : mes souvenirs d’Allemagne remontaient à loin, et c’est seulement à partir de 1986 que je bénéficierai d’invitations des Instituts français en Allemagne (du temps qu’ils n’étaient pas à l’abandon) puis des 2 bourses à Berlin et Stuttgart.

Mais, dans mon chemin vers le narratif, la littérature allemande était très présente, je l’ai écrit dans Oeuvres ouvertes. Ce travail où le réel et le fantastique s’ouvrent l’un par l’autre, qui me guide toujours, je ne le croyais pas déjà amorcé. C’est pour moi la signification du jeu avec la langue allemande dans ce rêve, notamment la lecture bilingue – souvenir précis – des Cahiers de Malte Laurids Brigge.

C’est peut-être dans ce passage que j’entends le plus cette espèce de mélange entre une volonté ou un besoin expressionniste (la peinture de Grosz à cette époque-là m’était très proche), et l’emprunt aux livres lus, et notamment la vénération Blanchot. Et, surtout, rien à y renier. La grande voix d’Aminadab, du Très-Haut, et des récits brefs (Celui qui ne m’accompagnait pas), c’était ce que j’avais en permanence sur ma table – et pas possible d’infléchir rétrospectivement ce qui, dans cette tentative entre rêve et ville, en procède trop étroitement.

Limite, roman, 1985-2010, p. 65-79

© François Bon & publie.net, ISBN 978-2-8145-0362-5

Depuis, quand je le vois dans la taule, il me tourne le dos, du plus loin qu’il peut. Et pareil quand il a à faire dans mon coin, pour une modif, une connerie de plan, qui l’oblige à descendre du bureau d’études, au premier. Le pays des blouses blanches mains propres. Je le vois à trois mètres, il me tourne le dos, il se figure que je ne m’en suis pas aperçu. Alors je lance ma tasseuse, même pour rien. On est six au moulage ; un pilon qui cogne, personne discute, à vingt mètres. T’attends que ça passe. Eux, les blouses blanches mains propres, juste s’ils s’apitoient pas. Te regardent, pognes sur les poussoirs de sécurité, la masse de fonte sous son nez qui se relève et s’écrase, le sol secoué sous tes pieds dans tout le hall. Tout. Lui tranquille, juste immobile : comme si je n’existais pas. Mais comme si de tout son dos je sentais ce qu’il m’envoyait.

Coup franc, encore. Ça biscotte, là-bas. Ce but qu’on a pris, les copains apprécient pas. Surtout qu’on domine, en gros. Mais ils se défendent... Une équipe de quartier, des gars qui savent ce que c’est qu’un ballon. Tu les imagines, Africains d’en haut ou d’en plein milieu, dans un fond de cour ou sur leur rue, gosses, avec une boîte de conserve – cliché. Le ballon, c’est sa magie : tu gazes, tout t’est permis et un bonhomme, même sur un trottoir devant immeuble, tu piges d’un coup ce qu’il vaut, en bloc et sans qu’il puisse rien retirer de la balance. Nous aussi, un des demis et deux de nos avants qui viennent de là-bas : ça explique, tu crois ? Des corps neufs, moi je pense, des corps qui ne traînent pas ce que nous on traîne – il buvait quoi, ton père ?

Peut-être plus soudés, dans la taule, pour ça qu’on domine. Et pas sûr qu’on les aura pour autant : ils mènent, ça les excite.

L’équipe, chaque rentrée, elle change quoi : un gus, deux... Notre capitaine un ex-pro – pas longtemps pro mais quand même. Deuxième division, mais à l’usine ça les flattait. Et les anciens continuent de suivre : des entraîneurs chez nous y en a plus que de joueurs, et des gueuletons pareil. Sauf qu’on vieillit : une usine qui n’embauche plus de sang neuf, tu le retrouves dans l’équipe de foot.

C’est la première année qu’on est allé en chercher un à côté, sans le dire. Notre demi-centre bosse dans les Postes, au tri. Eux on le sent, chacun pour soi, un petit truc en trop qui n’est pas pour l’équipe. Leur manière de garder la balle. Ou quand ils jonglent, à réception – peuvent pas s’empêcher, la démonstration c’est pour les spectateurs, même un instant, dos bien droit et le regard loin par-dessus le terrain comme les champions, suffit de ça parfois pour qu’on se replace.

La radio tu peux aimer, mais à longueur de temps, si t’as que ça. Le copain à l’hôpital tout ce qu’il avait à faire c’est rester à plat, son pansement sur les yeux. Chaque sortie du boulot je passais, longtemps ou pas, mais je passais. Cette semaine-là, Monique était du soir. La chambre au copain, c’était pas son service, puisqu’elle c’est les Urgences, mais elle se débrouillait pour monter aussi, tenir compagnie – à trois c’est plus facile.

De quoi on parlait... comment ça évoluait : ces petits signes, chaque jour, du corps qui se réarrange. Ça lui remontait le moral, au copain. Les petits potins de l’usine et ceux de l’hosto. Ce qu’il en apprenait, des histoires de couloir, rien qu’à être là sans rien voir. Elle complétait, nous racontait, comment ça se passe là-dedans. Rien à voir avec une boîte comme la nôtre. Pourquoi je sais pas. Pas seulement à cause des hommes des femmes ensemble, et pas seulement parce qu’un hosto tout le monde y entre, passe en visite. Je sais pas pourquoi.

Nous, à nos machines, on est en soi comme dans une coque, une gangue. L’hosto tu touches. Pas entre eux, pas ce que je veux dire. Peut-être tous ces gens, allongés, et d’être propres, aussi.

Au copain j’avais demandé, juste avant que Monique monte, si Alain était venu le saluer : « Non, il ne viendra pas, pourquoi il viendrait. » Au ton j’ai pigé. Elle est arrivée, et sans en piger plus je n’ai pas remis ça sur le tapis.

« Finalement, je suis même pas pressé de sortir », il nous avait lâché, une fois, notre malade, ses compresses sur le nez.

J’étais passé chez lui, prendre ses cassettes et son magnéto, qu’il voulait. La première fois que j’y allais. Une chambre meublée, assortie au loyer. Dans la chambre à côté ça parlait portugais, comme si on y était, des hommes. J’ai remarqué le matelas par terre, je ne me suis même pas demandé : « Qui c’est donc... » Puis, Alain, je suis tombé dessus en quittant l’escalier, devant les boîtes aux lettres déglinguées, aux noms pas possibles : « T’es dans le quartier », bêtement j’ai dit.

Alors en cinq minutes j’ai tout su.

**

Force, à ta hanche, comme isolée dans l’espace de la salle, en suspens, brûlante. D’acier plus que de son, le poids de l’instrument, et tes mains muettes.

Ma guitare, ma vraie, celle des nuits et du travail, du seul à seul, n’a pas besoin d’ampli : du bois vivant, chaud. Un son dans lequel toi tu entres, qui éclate, se développe et vibre, un son que tu modèles, où l’accord même laisse résonner les voix différentes qui le composent (« Joue chaque corde comme un seul instrument, disait mon premier prof, et tâche de t’en souvenir quand tu les mets ensemble »). Toute en lignes, ma guitare, jamais la même et belle toujours n’importe comment tu la regardes et la touches, c’est bien plus qu’un instrument, si c’est fait par un luthier. Il s’appelle Ricardo Perlwitz, signée, on a beaucoup discuté. Pas des tonnes on est, à jouer sur des bêtes pareilles. Le nom du luthier, quand un instrument est plus qu’un outil, ce n’est pas une marque : lui s’en est dépossédé et, s’il a tout mis dans son travail pour que hors de lui il vive, cette vie ne sonne qu’entre tes mains qui s’en saisissent, elle t’est confiée, remise.

Les électriques, à côté... Une Gibson de 1957 peut-être : tu me l’offres ? Moi j’ai le nom sur le manche, c’est déjà bien, et ils savent faire, même en série. Ce qu’il disait, mon prof : « Méfie-toi des instruments qui font le son par eux-mêmes. C’est beau tout de suite, mais tout se ressemble... »

Les électriques tu les achètes au grand supermarché de la musique. Après tu les bricoles : j’ai fait rebobiner le micro. Tu changes des trucs (les boutons avec le G de Gibson dessus, achetés d’occasion, vingt ans de plus que l’instrument), tu les arranges (la légère courbure de la touche en amont des frettes, plus de relief aux notes tirées) mais c’est quoi de plus qu’une planche : une planche avec un micro dessus, c’est comme ça que ça a commencé, rien de déshonorant. Rachetée d’occase à un Anglais en déroute, elle aussi a sa vie à elle, et ne m’a pas tout dit. Le nom Gibson, en haut du manche, un détail sur la scène aussi rigoureux que les godasses à étoiles du chanteur. Que tout compte : c’est le jour où on l’a compris qu’on a commencé à décoller le groupe.

Et d’obéir à l’image ne restreint rien, ne réduit pas l’exigence. Reconduit quelque chose du sacré qui antécédait la danse, s’est d’abord manifesté par elle avant que le tragique l’en délivre, et plus avant encore que le chant se délivre de ses fins extérieures.

Nous, là, maintenant, on recombine tout cela ensemble. Comme de rassembler à nouveau ce qui, dispersé, ne pouvait plus résister au monde administré et, quitte à se charger du poids de la régression, en s’enfermant dans cette boule comprimée, lancée de toute sa force électrique, avec eux qui dansent, tenter comme une dernière chance de briser et traverser l’écran compact de la vie mise en échec, tenue dans l’échec de toujours malgré la promesse affirmée.

Pourquoi ça marche, si ce n’est pas qu’on touche juste ? Suffit pas des gros sous pour empêcher qu’un groupe tombe, fasse un bide. Suffit pas des notes et du rythme pour que ça danse. Pourquoi un batteur est meilleur qu’un autre, même si tous deux ne font pas de faute de temps, tapent la même séquence. Un public, on le prend où ça le gratte. Cette force que tu vas chercher en toi n’est pas une force neuve, ce qu’elle touche en eux n’a rien de reluisant. Mais seulement les flatter, que les obliger eux aussi à à ramener cette force à la surface de leur corps ? Qu’elle en sorte, et tant pis si elle effraie. Force malsaine aussi, le rock : qui provoque un gars là où il a envie de cuir, de bottes. Moi j’ai la musique, la vie en échec c’est nous tous, mais avec la musique il n’y a pas jeu égal. Force dangereuse, qui, pour se survivre à elle-même, implique l’escalade et l’excès, sans limite. Le mot limite. Force malsaine, délibérément mise à nu sur le ciment gris du monde. Mais, sous le chape, pas nous qui avons allumé l’incendie qui couve.

« Pas de futur et pas de ciel, on t’a joué d’avance perdant, t’as comme un handicap de départ alors t’en fais pas.

..

Et riff... Troisième doigt claquant les cordes par deux sur le barré du premier (et pouce sur la sixième), battement glissant vers les hauteurs et redégringolant chaque mesure dans le plein accord ouvert – vieille combine des cordes ultra-light accordées un ton plus bas, t’en fais ce que t’en veux si t’as un bon pré-ampli. Il n’y a pas plus agressif qu’un mineur, vive le mi mineur et jamais je n’ai joué aussi fort que ce soir avec ces charpentes métalliques qui vibrent sur le si, mais que je n’ai jamais joué aussi fort c’est ce que je me dis chaque samedi.

« À en crever tu les brises, brises un par un les murs, bâtiment sans portes, couloirs sans fenêtres, dédale ta vie, détale ta vie tu n’as rien, rien à perdre... »

La musique tu l’as dans la peau ou pas, et tant pis la place qu’elle t’assigne. Le rite tu l’assures, et ce qui s’invoque est d’autant plus fort que tu en as restreint les moyens au plus élémentaire, cette force brute d’un son imparfait – le non-son de tes mains sur la planche compacte, le non-son de la guitare de bois et fer muette à ta hanche, et le double-bobinage rien qu’un fil vers ta poche arrière où, gros comme une boîte d’allumette, l’émetteur haute-fréquence avale le signale et lui enlève sa matière : la musique commence au-delà, la musique commence à la membrane loin.

Et là-bas, sur l’ampli, que tu ne vois pas, l’antenne minuscule du récepteur elle aussi reste en-deçà de toute musique, ne réinsère dans les circuits de câble qu’un jeu abstrait d’électrons écartés un instant de leur équilibre – médiator à ta main droite n’atteint qu’à déséquilibre provisoire d’électrons en nuage – sans corporéité échangeable, indifférente à ta musique puisque capable parfois d’y rajouter la conversation radio des flics de passage ou d’un taxi en vadrouille. Et la puissance qui t’est plaquée dans le dos, reprise du Marshall, le son que tu prends au visage par la gueule ouverte devant toi ru retour, petit trapèze noir, cela ne naît pas de toi ni du médiator à ta main, mais de l’aimant lourd pendu au milieu des membranes de papier bitumé (enfin, à ça que ça ressemble : rien qui ressemble plus à une momie d’Égypte qu’un dedans d’amplificateur). Ce que tu joues ailleurs se fabrique, tu le commandes à l’oreille mais ne se sert de toi que comme contour, te traverse le dos et s’y inscrit devient dans la masse énorme du bruit une force sans passage identifiable au son.

« C’était fichu au départ, pour jouer avec eux il t’aurait fallu la chandelle, que ça en vaille la peine oh tu parles alors brise, chaque mur brise et plus loin marche, dans ta banlieue pas de ciel alors rien, rien à perdre... »

**

La rancoeur des exclus, si tu tombes dans ce piège-là ne t’en plains qu’à toi.

T’aurais pas ta situation comme prétexte, tu trouverais autre chose et tu serais toi pareil. Le chômage c’est une suite de murs, presque de miroirs où tu n’as rien que toi pour exorciser le piège, où le moindre frottement s’amplifie à t’en casser les oreilles, à devenir insoutenable et gigantesque à force féroce de ce temps inutile, répété : dans ton chômage, tu es en cage.

Tu y es avec d’autres, comme toi ils trinquent. Forcément un moment l’autre ça grippe. Jamais ça ne fait du joli. Et dans la fuite, toi tout seul et tes rêves, pas mieux : tu n’as que toi pour écluser le grincement global, tu plonges en toi peu à peu comme dans une mare tranquille mais où le moindre bruit fait mal, où rien n’enraye la descente, où ce que tu veux saisir se défait sous la main, la laisse vide et tout toi dedans pareil. Et rien du dehors qui puisse servir même de repoussoir, ne vient meubler le temps de repères qui, s’ils ne te plaisent pas, ne sont dus qu’à ce piège. Sont pourtant encore et malgré tout des marques de pas dans la glaise vierge de ton temps vide, toi qui erres et y tournes, où tu persistes parce qu’il faut bien, où traverser un jour et quitter il faudra bien.

Je n’aurais pas dû m’allonger. Pourtant il n’est que sept heures, à peine si j’ai flanché vingt minutes.

C’est allé si vite, ferme les yeux, la tête qui tourne et puis plus rien, un poids énorme de tout le corps, à plat sous le couvre-lit. Manger, je devrais manger, prendre quelque chose. Ça ne va pas, et le coeur bat trop fort, rien qu’à descendre l’escalier, chaque jour un peu plus fort, au début tu crois que c’est juste la peur mais non.

Rue, après le couloir aux boîtes aux lettres tu y débouches comme d’y tomber, longue crevasse découpée à la scie entre ses deux rangées de murs à sept étages. Elle arrive en descendant du rond-point où elle finit en triangle, et remonte plus brutalement jusqu’à la forme tarabiscotée d’une église énorme, mais compressée et qui ne pourrait se dégager des maisons où elle est comme prise. Sens unique, ma rue. Le piéton aussi à l’aise que dans un tunnel et chaque feu vert les voitures qui déboulent une mitraillade qui vous vise vous, dans le dos. Ventre noué, la peur. Pas faim. Se forcer à manger, boulangerie, n’importe quoi : quelque chose. Quand tu diminues trop les repas, diminue aussi la faim. Mais soudain vertige, plus de tension, la panne. Tu marches, mais tu ne sais plus où tu en es, et quoi te tient debout.

Je n’aurais pas dû tout à l’heure m’allonger. J’essayais de dormir, c’est allé si vite. Couché à plat ventre sur moi, de tout son long, un type me tendait face aux yeux un portrait mortuaire, une photo agrandie sur un carton bordé de noir. Celle d’un acteur allemand connu, dont je comprends qu’il veut m’informer du décès. Un acteur que j’ai vu dans plusieurs films, deux trois au moins. Au bas de l’image son nom, que j’ai sur le bout de la langue sans me le rappeler encore, et que je n’arrive pas à lire. Je trouve que ce type étendu sur moi exagère, en voilà des manières. Et lourd, qu’est-ce qu’il est lourd.

Les voitures, pare-choc contre pare-choc, font des trottoirs des sentes creusées à force de pas entre tôle et pierre. Les gens ne te regardent pas, marchent tête baissée, c’est toi qui dois te mettre contre le mur, à plat dos contre le crépi rugueux, si noirci de fumées d’échappement que tu croirais chaque fois y laisser ton ombre, l’ombre blanche d’un double crasseux qui restera à jamais figé là, même quand toi tu t’en vas – pourquoi la ville sinon serait si noire ?

Cela durait. Le type me regardait, nos deux têtes à pas vingt centimètres l’une de l’autre, fixement. Et lui, comme ce qu’il constatait l’effrayait, le terrorisait. Alors je compris : après avoir enlevé le drap qui couvrait mon visage, c’est le modèle même de son propre visage qu’il a découvert. Voilà pourquoi il devait venir à moi, à moi seulement. Et la peur qui l’a saisi me prend à mon tour. J’imagine la répulsion qui se doit éprouver à se savoir étendu sur un cadavre, nos deux corps à peine séparés par un drap. Un froid me gagne. Je tremble, raide de la tête aux pieds. Ce type et moi continuons de nous fixer les yeux dans les yeux, sous ce portrait qu’il tend.

Maintenant je sais que c’est vrai : que réellement j’ai la tête de ce mort, dont il me présente l’image. Et la seule question devient : « Mais qui est ce mort, dont on m’a imposé le masque ? » Aussitôt, je comprends qu’il s’agit de bien plus qu’un masque. Mort, je le suis devenu entièrement, ou plutôt : simplement.

C’est tout mon corps, depuis les orteils jusqu’aux cheveux, mort. Pourtant, je parviens à me redresser ; comme si, d’un seul effort des yeux, qui veulent voir, et parce que je dois respirer encore, j’arrivais à tirer toute la tête en avant. Au prix d’une crampe, qui me tord la nuque. Un muscle prêt à se déchirer, qui se crispe, me brûle. Lui, d’un mouvement contraire, tient sa tête en arrière, sans éviter que nous soyons désormais bouche contre bouche, haleine contre haleine. Alors je crie, trois fois le même mot : « Da ! ». Du moins voilà ce que j’entends, alors que je voulais crier : « Toi, toi, toi ! »

Et cette impossibilité qui m’est faite de parler à ma guise, dans la langue que j’ai choisie, même pour une chose aussi simple, est terrible : la mort, c’est ça, c’est juste ça, ne plus pouvoir choisir ses mots ni sa langue quand on crie, du moins c’est ce qui m’apparaît avec évidence.

Les rares boutiques ont fermé, sauf celle d’un coiffeur, une boutique en longueur, étroite, que rallongent encore ses miroirs et dont la porte, lorsque j’arrivai à son niveau, s’est ouverte : quelqu’un jetant brusquement sous mon nez, vers le caniveau, une cigarette à bout filtre à peine entamée, m’imprégnant soudain d’une odeur de laque et de patchouli vite balayée. Je ne vais jamais chez les coiffeurs. Au fond, une pendule reste accrochée à la cloison jaune. Sept heures trois. Une seule cliente, blouse nylon blanc sans manche enveloppant aussi le fauteuil, le praticien tout petit derrière elle.

Ce qui m’en reste, pourtant, de mon allemand du lycée, pas chouille. Et comme si ce cri avait fini de nous rapprocher tous deux, je comprends que c’est ce type, venu s’allonger sur moi de tout son long, qui est le mort. Cela devrait me rassurer, mais ne me rassure pas. Qu’il ressemble trait pour trait, malgré son visage si neutre, à cette photo qu’il tend, c’est pire : une menace sourde – il veut quoi, de moi ? Alors, bien que toujours paralysé, je ressens comme une injonction de très haute responsabilité, muette encore. Une responsabilité suprême, directement liée à ce : « Toi ! » qu’il m’aurait fallu prononcer, et dont je ne peux encore comprendre la gravité pourtant certaine. Une tâche m’incombe, que je ne connais pas, et pourtant décisive.

Je me levai. La chambre était glacée. Je m’aperçus être pris de fièvre. Dehors une voiture passa. J’allai à la fenêtre, vis une silhouette traverser, avec un bruit de talons réguliers. Elle entra dans la lumière du réverbère, puis au carrefour tourna à droite, disparut. Je bus un verre d’eau. La seconde porte, celle du réduit, était tellement dans l’ombre que, la serrure battant à cause d’un courant d’air, un instant j’eus la frousse : il allait paraître, peut-être ? J’enfilai un pull et, pour juste une minute je pensai, me remis sous le couvre-lit.

À peine recouché, je sens à nouveau cette paralysie gagner. Devant mes yeux, encore ouverts, se forme l’image impeccablement nette d’une vitre épaisse mais brisée en étoile par un coup, avec sur les pointes des éclats rouge sombre, des coulures de sang à peine sèches. Et comme dans un film cette image se rapproche, quand je suis tout contre cette vitre et ce sang elle se met à tourner lentement, faisant défiler en me frôlant chaque fois plus près ses tranchants. Je voudrais reculer mais non, la paralysie m’en rend incapable, me ramène inéluctablement au rêve précédent. J’essaye de résister, de tenir. J’ai trop peur, de ce rêve avec mort je n’en veux plus. Il me faut m’accrocher à quelque chose. Mais je n’ai que cette vitre coupante. J’essaye de comprendre sur quel lieu elle donne, fermé ou ouvert, mais les brisures scintillent, m’éblouissent. Ce sang – de quelle blessure – m’interdit d’oser regarder au-delà. Rien n’y fait : quelque chose s’accomplit à quoi je ne peux mais. À nouveau je tremble, et plus fort encore que tout à l’heure. Je me concentre sur les yeux, mes yeux : les garder ouverts, si désespérément ouverts que je sens à leur pourtour une sensation supplémentaire de raidissement froid, froid comme ce verre coupant sur lequel enfin je les applique – le sang, c’était le mien.

Fixant la nuit de la chambre, ses murs pâles avec les ombres opaques des meubles, je sais désormais que je ne peux empêcher le retour de la vision qui m’enchaîne. Dans un dernier effort, un effort extrême, je demande, comme on demande à la nuit : « Mais qui est cet acteur allemand, qui est mort ? »

Et, plongeant à nouveau dans le rêve, j’entends qu’on me répond : « Du ! Du ! Du ! »

Centre-ville, ça commence à un coin de rue, sans transition. Un coin de trottoir et voilà, la nuit s’allume, les couleurs nettes et crues des néons font de chaque rue une salle basse, où les grands magasins et les banques enjambent les découpures qu’on leur a faites – galeries qui s’entrecroisent à ciel ouvert, plafond tissé de béton et brouillard d’un seul labyrinthe, neuf pour toujours.

Des étages sans fin de bureaux, alignant jusqu’aux murs de verre des rangées d’écrans et de claviers dont personne ne s’occupe. Sous leurs enseignes, éblouissantes à ne plus voir qu’elles, alternent l’éclatement rouge vert d’un sigle et le déroulement de lettres séparées, illuminant ensuite leur slogan tout entier (mais alors tu ne regardes plus), et les boutiques ne semblent plus vendre qu’un seul article, exposé sur leurs mannequins identiques. Les pieds parfois heurtent des grilles qui ferraillent sous le pas comme de recouvrir quelles profondeurs, une vapeur chaude en remonte par bouffées âcres, mais cela aussi c’est ta ville, cette puanteur des dessous.

Ici tout relui mais c’est pour rien, tout est immobile, les achats sont faits, les glaces te renvoient ton image, toi en apesanteur, et les mannequins derrière leurs parois de verre, avec leurs postures trop lisses et leurs yeux fixes, les seuls à te tendre le bras.

C’est à ce moment que tu l’as vue, l’affiche : le visage précisément de cet acteur allemand, et que ton rêve t’est revenu tout entier, à brut, et plus possible de t’en débarrasser.

**

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 24 septembre 2010 et dernière modification le 26 janvier 2012

merci aux 732 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page