(...) Parmi la maladive exhalaison De parfums lourds et chauds, dont le poison —Dahlia, lys, tulipe et renoncule— Noyant mes sens, mon âme et ma raison, Mêle, dans une immense pâmoison, Le Souvenir avec le Crépuscule. Paul Verlaine, Crépuscule du soir mystique, Les Poèmes saturniens

Des odeurs âcres de pierre, d’urine et d’étoffes mal lavées imprègnent les couloirs et les pièces. Des relents de chaud, de rance, d’œuf et de lait caillé, un remugle acide tel celui d’une peau se dépose sur les surfaces et se déploie en longs filaments qui moussent et s’enchevêtrent. Tu nais dans cette maison au cœur du village, glisses hors de cette gangue qui t’abrite depuis neuf mois, découvres le froid, une lumière sans filtre. Dans le jardin s’épanouissent les poireaux, le cerfeuil, l’ail des ours, la rhubarbe et la sarriette. Ça pousse, ça tire, ça palpite, ça se développe, ça suce, ça bruisse, ça grouille, ça crisse dedans la terre grasse, humide et nourrissante. Tes yeux pétillent. Tu fais la moue. Tu ne respires pas. Tu n’es pas bleu. Une claque. Tu peux rester longtemps ainsi : sur tes réserves. Une claque à nouveau. A la troisième claque, tu te décides à ouvrir la bouche. Une stridulation, puis une caresse et le premier ris. Deux dents. Tu fourres ta tête contre un cou. C’est chaud et odorant. La mère caresse ta peau translucide et molle, tes petites jambes velues, étrangement repliées, et glisse doucement ses doigts entre les renflements de ton dos annelé. Les frères, la sœur, combien, on ne sait plus, ne sont pas comme toi. Mais ici, tu sais, celui qui vient au monde, celui qui vient à soi, dans l’ombre d’une chambre ou dans l’encadrement d’une porte, est toujours accueilli.

On est la peau que l’on habite, on est l’écorce tout autour. Et l’on est la peau dans la peau. Glissement de l’eau, glissement du temps sur ton corps gigogne, ta vie entre deux eaux, entre deux peaux. Se redresser, marcher, parler. Ta démarche imposante, la force de tes cuisses, ta discrétion, ta silhouette sombre et calme, tes gestes et ta vigueur. Les années passent. A voix basse, on te dit sournois.

Très tôt, tu apprends à dessiner. A la mine de plomb et au crayon, tu dessines avec la plus grande précision la végétation autour de toi. Tu restes des heures, assis en extérieur, les cuisses repliées les orteils recourbés sur le sol, le dos légèrement bombé. Avec une patience infinie tu restitues les lignes, les traits des végétaux et de tous les êtres qui peuplent le marais. Arborescences, spirales, nervures, pétioles, folioles, limbes, stipules, apex aigus, obtus, arrondis, atténués, caudés, tronqués, cirrheux, vrillés, cuspidés, feuilles dentées, lobées, ondulées, denticulées… Chaque être vivant, à chaque étape de son développement est une répétition en miniature de l’univers. Tu peins aussi, et tu grattes, frottes, ratures.Tu observes parfois les autres, et tu cherches ce qui tisse, ce qui fait trame, quand toi, tu ne tisses pas, tu racles, tu tractes, tu mords, tu injectes. Être de peau et de contact, tu es sans artefact, ou l’artefact est en toi, en elles, ces parties de ton corps douées de leur raison propre, de leur intelligence propre, ces zones de ton corps insensibles à l’eau, grasses et imperméables telles des couches d’argile. Tu envies parfois les bâtisseurs et la grâce de leur création. Pour admirer, tu tiens à distance : tu te retiens, parfois, un peu, de dévorer. C’est un aller retour, un balancement incessant entre le désir de la peau, et le désir de l’œil et de la tête.

L’appel de l’eau, du temps, de l’univers, cette poussée toujours, cette poussée qui vient de l’intérieur, la faim ? Le désir ? Le corps sans cesse demande à se déployer. Le tiraillement dans ton dos. Ce jour où la peau sèche se craquèle et laisse entrevoir une zone cartilagineuse et noire, d’improbables bourrelets chitineux au cœur de l’épiderme. Ça pousse de l’intérieur, ça pousse vers ailleurs : sous la peau les ailes absentes. Alors, faire ce que l’on peut. Comme ils font ici. S’efforcer.

Dans le petit jardin, il y a un puits. Dans le trou ça sent la pierre et l’eau, ça sent parfois le silex. Un frottement peut-être et l’eau flambe. Tu sais toi que l’eau flambe. Secouer le fond du marais. Le méthane issu d’une décomposition imparfaite de la matière organique remonte en surface. Les enfants allument un briquet. C’est le soir. Ils sont là, sur la barque, des enfants, des ingrédients dans une recette mystérieuse, le début de la cuisson. Tu n’aimes pas que l’on secoue le fonds du marais. Remuer, divaguer, c’est son affaire, c’est votre affaire. C’est qu’il y a un vous ? Très tôt tu peines à apprendre ton prénom, tu peines à dire « je ». C’est qu’il y a quelque part un nous qui n’a pas de nom. Les enfants s’agitent et ricanent, le visage enflammé par la lumière jaune.Tu espères secrètement que le feu gagne la barque. Un jour tu rêves que tu l’enduis d’essence. Tu imagines de nouveaux feux de la Saint-Jean, odorants et hurleurs comme on n’en fait plus maintenant depuis des centaines d’années. Le mouvement et la lumière sur l’eau verte. Alors peut-être, oui, touiller parfois pour faire respirer le marais touiller et mettre le feu, pour retirer les lentilles d’eau, pour retirer tout ce qui étouffe, tout ce qui ricane et empêche la lumière de passer. Les rayons du soleil traversent l’eau, parcourent les profondeurs et s’étalent sur la douceur de la vase qui lentement se réchauffe. Onze heures du matins. L’eau tiédit. Tu es bien.

Quelque part, dans un espace qui n’existe pas, des silhouettes informes, des filaments s’étirent à la surface de l’eau et la recouvrent d’une végétation dense. Une brume cotonneuse recouvre les marais. Une barque vide fend l’eau sans bruit. Plus aucun son dans l’air lourd. Quelque part dans un espace qui n’existe pas, l’écho d’un vacarme très ancien, comme des cuivres, un bruit doré. Ce matin dans certaines maisons, des âmes attendent le retour d’autres âmes… Rentreront-elles ? Le matin a des odeurs de fumée. Était-ce un rêve ? L’eau est si tiède. Tu es si bien.

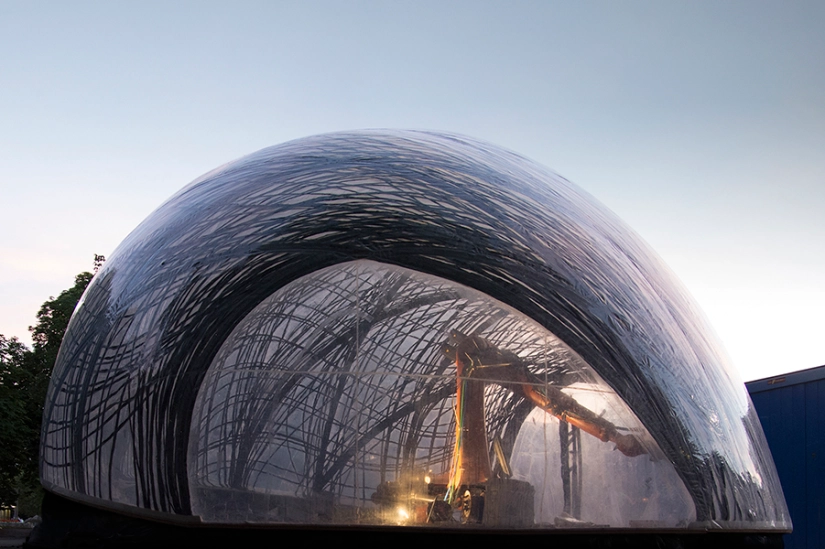

Souvent tu pars à l’aventure. Tu disparais. Parfois tu rentres seul. Parfois, ils partent à ta recherche. Ils te retrouvent au bord de l’eau caché parmi les touffes de roseaux, scrutant les mouvements des herbes, à plat ventre ou assis sur les talons, les bras entourant les genoux. Depuis tout petit, tu ne vois pas, tu ne regardes pas, tu scrutes. Toi qui parles si peu, avec une langue à côté, ou du-dedans, dérangeante, pleine de frottements, de bruits de gorge, langue décalée, claquant au mauvais en droit, toi qui parles si peu tu scrutes. C’est que ce que tu vois, ce que tu pourrais dire, ne s’exprime pas en mot. C’est que le monde est plein de traces, de transparences et de rais de lumière, plein de lueurs et d’odeurs. Les tisseurs chaque jour, chaque nuit sur leur trame, comme tu les admires, comme tu les envies. La nuit tu prends l’eau, tu glisses entre les algues, tu barbotes jusqu’au matin. Et au matin, tu découvres encore un monde différent sous la lumière, un monde qu’ils ignorent. Tu restes des heures dans le fond de l’eau, à regarder avec envie l’argyronète enrouler autour d’une bulle un fil ténu et solide. Comme tu aimerais qu’elle t’invite dans ce dôme de soie blanche. Tous deux, respirer lentement, regarder des heures durant, la lumière traverser la fine couche. Quelle résonance, quels sons dans la subtile coque ? Des bruits lourds, sourds et pesants de cathédrale ? Ou est-ce que tout devient feutré lorsque l’environnement est tout entier tissé de soie ? Tu imagines un réseau de conduites, de tiges pour acheminer l’air au creux de la bulle et éviter les incessants allers-retours de ta nouvelle amie. Tu imagines le fond du marais tout rempli de lueurs, et des bulles de toutes les couleurs, et une ville étrange et carnavalesque.

Tes nuits sont courtes et pleines d’ivresse, il y a pourtant le réveil. Désorienté, tu rentres, tu réintègres ton corps lourd et inadapté, tout vibrant, tout poisseux. La vie s’avance et tu vieillis, et chaque nuit des rêves toujours plus improbables et des réveils qui ressemblent à des rêves. Le tiraillement dans ton dos, les ailes absentes. S’efforcer : jusqu’où, jusqu’à quand ?

Tu dors sur le ventre, sur le sol dur. Les cuisses écartées, les bras pliés. Elle caresse ton dos. C’est un matin d’automne. Tu ne te souviens pas. Elle est ici depuis la veille ? Tu ne te souviens pas de la dernière fois. Tes muscles se tendent. Le corps, lui, se souvient. Elle se redresse. Elle fait mine de vouloir te tourner sur le dos. Tu lui saisis le poignet. Tu la plaques sur le ventre. Tes jambes se collent aux siennes, tes bras contre son torse l’immobilisent. Elle s’agite. Tu tiens bon. Tu tiens. Tu tiens. Les heures passent. Tu n’as pas froid. La lumière change. Un étang proche. Des hêtres, des bouleaux autour de toi. Les feuilles, parfois, tombent. Elle crie un peu. Elle gémit. Elle est silencieuse. Il y a : la pulsation de son cœur et du sang dans ses veines. Sa peau est fine. Tu t’accroches. Tu as faim. Si fine. Une chouette hulule. Ses yeux sont jaunes et attentifs, interrogateurs aussi, et son cou mobile, tantôt rentré dans le plumage, tantôt pivotant. L’animal nocturne, est là, immobile sur une branche, toujours à l’affût, l’œil perçant captant tous les mouvements, l’œil curieux regardant tout, ne regardant rien, présent en tout, un peu absent, non présent, infiniment présent. Une curiosité comme la tienne : vorace. Tu te dis, il faudra lui apprendre à inciser les plantes, trouver un lieu protégé, y laisser germer, nicher sa progéniture, de petits corps translucides, fragiles et agités. Tu aimerais lui apprendre. Ta tête oscille. Tu humes l’air. Le frottement de tes coudes fait saigner la peau tendre de ses côtes. Les heures passent. La nuit tombe sur l’étang. Tu restes immobile. Son pouls se ralentit. Parfois, elle dort. Tu restes là. Sous toi, le pouls toujours plus lent.. Le soleil réchauffe ton dos. Les heures s’écoulent. La tête dans ses cheveux, la tiédeur de la terre, la tiédeur de son dos. Le monde est couvert de traces, empli de signes, le monde est un banquet, de peau, d’odeurs, de jus. La chaleur irradie de ton dos jusqu’au bas de ton abdomen, ou en de lents va et vient tu poursuis ton œuvre, infinie, patiente, méticuleuse, appliquée.

Le corps se souvient et les peaux se confondent, le derme et la chitine, deux mondes non miscibles aux frontières mouvantes. Dans chaque acte, dans chaque geste répéter, la grande histoire de l’univers. Il n’y a pas de progéniture et les tiges des iris d’eau restent orphelines de tes fils, orphelines de tes filles. La femme a peur, la femme s’endort, la femme s’agite, la femme ne comprend pas. Et tu n’as pas les mots, juste ce grand corps trop solide. Dans un espace qui n’existe pas, tu la mords à la nuque, un réflexe d’enfant. Tu sens son corps se dissoudre. La brume recouvre les marais. Un corps s’enfonce dans l’eau lourde et grasse. Tu nages et te glisses au fond du marais. Tu découvres alors des profondeurs insoupçonnées.

Ici on accueille celui qui se présente à la porte et celui qui vient au monde. Les frères, les sœurs, combien déjà, parfois ne rentrent pas. La mère s’éteint un matin. Le père disparaît. L’odeur de peau s’atténue dans les pièces remplacée par l’odeur animale de tes deux chiens. Tu entretiens difficilement le potager. Détruire ou créer. Dissoudre ou fonder. Les profondeurs du marais te hantent, une ville illuminée entrevue une nuit, des bulles d’air colorées traversées de lumière ainsi qu’une nuée de lampions, les coques de phryganes toutes d’or et de pierres précieuses reposant telles des sépulcres, des corps chimères, mi peau mi cartilage, des insectes volants aux ailes déployées marchant au fond de l’eau, ville de carnaval, subaquatique, ville lumière, ville à fonder.

Un soir, la veille, ils déclenchent l’accouchement. Des douleurs au ventre, des hémorragies depuis des semaines. Tu nais ce matin-là mais la veille, l’avant-veille, plusieurs mois auparavant, de nombreuses années en arrière, tu es là, invisible, parmi les germes, les spores, les larves. Le monde est en état de latence. Ça attend. Tu nais ce matin-là, mais toi, tu sais à peine que tu es né. Tu nais ce matin-là. Vous naissez. Des souvenirs de colère, de détresse, d’impuissance et de faim, un corps qui s’agite, un corps en manque, et puis des souvenirs chauds, des souvenirs de sucs, d’un monde qui pulse, un monde rose, un monde de lumière tendre, des souvenirs de morsure, des souvenirs d’union, de succion, d’un amour infini, de grâce et de don, des souvenirs de chaleur, de bien-être. Te souviens-tu que vous êtes nés ce matin-là ? De lui ne reste qu’une peau et des résidus liquides. Il naît à peine, il naît sans visage, il naît peau à peine. Tu souris, ta bouche dégueule un dangereux liquide blanc qui s’écoulant vient brûler la peau de ta mère et qu’elle essuie en grimaçant. La mère voit la peau évidée. La mère comprend, la mère accepte. C’est qu’ici tu sais, on accueille, on s’efforce, on ne pose pas de question.

On est la peau que l’on habite, et chaque jour tu crois la quitter pour une autre. Une vérité se situe quelque part, entre deux peaux, entre le ventre mou et la carapace, entre la terre et l’eau, dans les interstices, les anfractuosités, le monde du dessous, un monde qui porte, un monde qui pèse, un monde qui râpe. Cette nuit-là tu t’enfonces dans les marais. Dans chaque seconde, chaque forme, chaque souvenir, le monde entier se rejoue.

Codicille : je voulais quelque chose de rêche, de sec qui reparte de la figure du dytique qui s'est dévoilée dans Faire un Livre. Mais le tu interdit la sècheresse, contraint à l'intime, rend l'exercice complexe. Je n'aime guère être absorbée dans ce flux trop tendre, trop lyrique, psychologique. Il est comme une pente tentante et facile qui vient atténuer les arêtes du texte.

Texte extraordinaire, magnifique. Je ne sais qu’en dire sinon qu’il m’émerveille. Merci.

Merci Louise de ta patiente lecture. La nuit est propice aux voyages dans la brume. J’ai trouvé l’exercice très exigeant, très aride et très long. Je n’en suis pas pleinement satisfaite mais ne pouvais non plus y passer des semaines. Je suis heureuse que cela t’ait plu 🙂

L’émerveillement dans l’acuité des sens. Et puis l’aménagement des pauses, ces fragments en italique qui permettent de reprendre souffle. C’est puissant. Merci

Merci Cécile