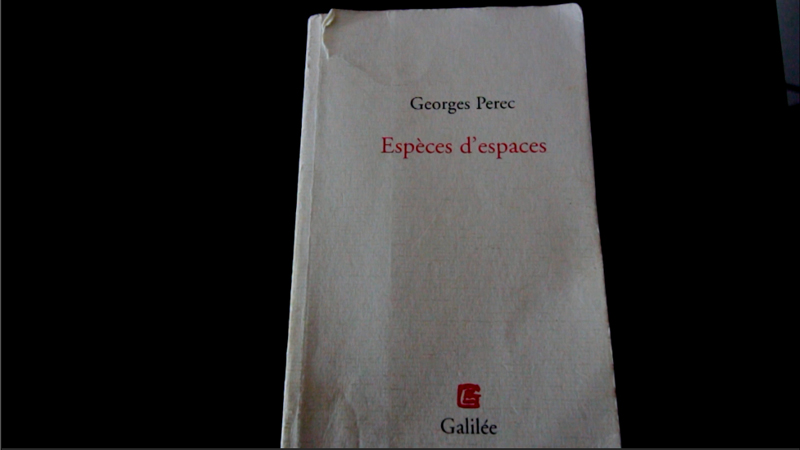

une proposition à partir de « Espèces d’espaces » de Georges Perec

fiches d’extraits et participation réservées pass 20€

écrire avec Perec : les portes d’Espèces d’espaces

Ce que je propose ici :

– d’abord, une visite d’un livre essentiel pour l’atelier d’écriture, Espèces d’espaces de Georges Perec (et lien d’achat ci-dessus). Essentiel, parce que Perec propose à chaque chapitre une démarche ou des perspectives d’écriture qu’il développera pour lui-même, mais dans d’autres livres. Ainsi, dans Penser/Classer ou L’infraordinaire, mais aussi La vie mode d’emploi qui découlera entièrement du « cahier des charges » ébauché dans Espèces d’espaces d’après le dessin de Saul Steinberg.

– dans son principe même, Espèces d’espaces se présente sous une suite incrémentale d’entités (la page, le lit, la chambre, l’appartement, l’immeuble, la rue, le quartier...) traitées de façon indépendante. Les jonctions ou transitions d’un espace à l’autre ne sont pas incluses dans le livre – c’est ce qui a contribué à l’extraordinaire postérité d’Espèces d’espaces, et je donne pour exemple un livre devenu lui aussi un classique des ateliers d’écriture, les Fenêtres du rochelais Raymond Bozier].

– une fois et une seule, cependant, Perec se laisse prendre à son propre piège ; entre le chapitre appartement (et son extraordinaire proposition sur le « lieu inutile ») et le chapitre immeuble, Perec insère un texte de 3 pages sur « les portes », suivi d’un très bref texte (8 lignes) sur le thème « on ne se sert pas assez des escaliers », et un texte étrange, ambigu sur « les murs » – c’est de ce texte sur « les portes » que je propose de partir.

– la porte, objet transitionnel par excellence (ou lapalissade) est présente dès Rabelais comme élément de surgissement de récit (l’apparition de Panurge depuis les portes de la ville), elles ont un rôle permanent dans Saint-Simon alors que les objets n’ont pas encore de place possible dans l’écriture. Chez Balzac, elles induisent la déambulation même du récit, dans chaque ouverture de livre. Une de mes préférées, évoquée dans la vidéo, c’est cette vieille porte de jardin, avec quelques brins d’herbe dans le seuil, qu’on aperçoit au début d’Eugénie Grandet.

– je développe aussi ce magistral exemple dans Combray, au début de À la Recherche du temps perdu, quand la maison d’enfance fictionnelle est encore inaccessible au narrateur, qui projette sur les rideaux et les angles de sa chambre les couleurs mouvantes de sa lanterne magique. La déformation de l’image sur le bouton ovale en porcelaine blanche de la porte est son premier souvenir net : alors revient la sensation tactile de ce bouton, le détail de la porte, et la maison se construit, on entre dans le livre.

– j’évoque brièvement d’autres livres où les portes ont un rôle décisif, y compris dans la fantastique : La porte dans le mur de H.G. Wells, Le masque de la mort rouge d’Edgar Poe, où le récit s’établit sur la traversée successive de neuf pièces brièuvement entrevues. Pour ceux qui ont lu Le loup des steppes d’Hermann Hesse, se souvenir de tout le passage dans les couloirs du théâtre, vers la fin, quand chaque loge ouverte décèle une scène autobiographique enfouie et rejouée...

– je propose donc à chacun de sélectionner un corpus de neuf portes, et de les traiter de façon continue et compacte : un texte-bloc, où chaque porte, lorsqu’elle est décrite, donne un bref aperçu de ce sur quoi elle ouvre, contraignant le texte à ne pas être une succession de paragraphes décrivant chacun une porte, mais une seule traversée fictive de neuf micro-univers, provoquant ainsi l’imaginaire.

Deux précisions ou suggestions pour finir :

– je reviens sur ce très beau livre récent de Julien Maret, chez Corti : Ameublement (lecture ici d’un extrait) : tout le livre est bâti sous forme de chapitres (l’exploration d’un village, puis de différents lieux de ce villages) chacun construit sous forme d’un bloc où la seule ponctuation utilisée est le point-virgule – essayez, tentez... ce jeu du continu, cette dérive, la suspension vocale très peu marquée qu’induit le point-virgule, et ce qui en résulte pour le bloc : on écrit un seul paragraphe constitué de neuf portes successives, la seule ponctuation utilisée dans le bloc étant le point-virgule.

– comment sélectionner votre réel source ? Il y a l’enfance : premières chambres, grands-parents, souvenirs de vacances, une autobiographie par les portes. Mais il y a le présent : votre quotidien sur une semaine, et les portes qui s’y répètent, y compris celle de la voiture, ou le portillon du RER. Ou bien sauter carrément en dehors de l’expérience autobiographique, mémorielle ou au présent, et délimiter arbitrairement un fragment urbain : les portes dans le lycée ou le collège, les portes dans l’entreprise, ou la galerie commerciale (je repense aux Fenêtres de Bozier, et celle qui concerne la cafétéria d’un hypermarché). Ou pourquoi pas les portes dont on se souvient dans les livres ou dans les films. Il n’est pas sûr que ces 4 modes de sélection se combinent entre eux – mais chacun peut permettre à lui seul le développement de l’exercice...

Pas forcément besoin d’aller jusqu’à neuf, mais essayez d’aller jusqu’à cinq, pour vraiment s’appuyer sur cet effet de traversées successives. Je place cette proposition non pas dans les « séries thématiques » mais dans la rubrique principale, d’abord parce que les possibilités d’utilisations d’Espèces d’espaces sont multiples, mais parce que persuadé que cet exercice est susceptible de multiples déclinaisons selon les publics, même dès le collège...

Je ne l’insère pas dans les contributions ci-dessous, mais lire en complément le rebond qu’installe Philippe Diaz (« Pierre Ménard ») sur son site Liminaire : le secret derrière la porte.

L’extrait de Georges Perec « Les portes » est disponible dans les « fiches imprimables », espace réservé aux abonnés du pass 20 euros, et bien sûr les contributions à m’envoyer par mail selon procédure habituelle pour publication ici-même.

À vous de jouer ? Et bien sûr commentaires ouverts ci-dessous, vos retours sur la démarche, et, particulièrement pour cette inflexion, qui devrait aussi me permettre un développement plus conséquent de ces propositions, preneur de vos réflexions sur l’articulation texte/vidéo...

Des portes battent sous l’eau. Il faut savoir les entendre. Ainsi l’on peut connaître son avenir, le proche, celui de la journée. Ce que savent remarquablement faire les voyantes qu’on rencontre au bord de la mer, en espoir de clientèle. Par avance, elles entendent battre toutes les portes par lesquelles vous passerez ce jour-là, quelque nombreuses démarches que vous fassiez, et voient les gens rencontrés de l’un de l’autre côté des portes et ce qu’ils vont dire et décider. C’en est stupéfiant. L’on croit jusqu’à la nuit vivre une journée déjà vécue.

9 portes seront passées | vos contributions

contributions à m’envoyer par e-mail, réservé abonnés du site

tu butes de nouveau sur la barre de seuil

qui est mal vissée au plancher

ton visage heurte le fer de la lame

quand tu tentes de te glisser

sous la porte ;

c’est la poignée qui te retient

le bouton de cuivre maculé de produit

à astiquer l’argenterie

et cette odeur qui te résiste sur les mains

qui te résiste la mémoire que ta mère

a badigeonnée de produit

(l’argenterie de la famille était au coffre) ;

la voie à privilégier : le trou de serrure

— va falloir se faire petit

mais la serrure, y a pas à tortiller

c’est la promesse d’un accès sans précédent

la caresse du doigt du voyage à venir ;

tu planches, tu t’échines, tu astiques

le dedans de la serrure avec le produit

tu briques les gonds fixes de ce creux

et sûr, ensuite, suffira de t’y glisser

boule métal liquide à régénérescence ;

toute une ville emmanchée là

dans le bois même de la porte qui te bloque

et qui te voit franchir une à une les haies

de ce terrier de sciures, tas de brindilles

véritable repaire, bureau des termites ;

le plus dur une fois que tu t’es engagé

c’est de parvenir à sortir ;

tu descends à la cave chercher des cartons

que tu vas découper soigneusement

et en enfiler les morceaux dans le travers

de la cloison ;

enfin, afin que ton corps tende à l’étroitesse

adéquate, tu prends une douche glacée

tu rases les poils, rapes ta peau au burin

savonnes les extrémités ;

épuisé, crachotant — diable, que tu as soif

te voilà à nouveau face à la porte

À toi la porte ouverte qui me stoppe en me retenant par la manche plus sournoise que toutes les fermées je dis respecte mes pulls remballe tes becs de cane obscènes intrusifs J’ai le pouvoir de te sortir de tes gonds de te rabaisser à une table à un bureau un établi je peux te repeindre la figure je peux te mettre à bas ; à toi la porte à pompe qui fait pschhh tu crois courir le monde mais tu ne fais qu’avaler et vomir avaler et vomir des grappes passagères s’agglutinent à toi jamais paume affectueuse ne se posera sur toi ; ô portière de voiture promesse de confort ta douce surface entraîne mes doigts je regrette le temps où tu étais mécanique encore apprivoisée un peu démontable chaleureuse ; à défauts ; porte du four qui rayonne et t’effaces au profit de meringues de tartes de gâteaux qu’on caresse du visage et du regard ; porte de la cave serrure posée à l’envers dont la grosse clé pèse au creux de 19 marches en pierre usées tachées de lichens et de mousse qui t’ouvres en odeur de patates de salpêtre ; devant qui on baisse la tête de peur de se cogner ; un accroc à ta jupe laissait passer les rats et une planche clouée maintenant la dépare ; redoutant les toiles d’araignées j’allais y chercher les bouteilles les cornichons les confitures ; grands volets des porte-fenêtres qu’on décoince à coup d’épaule et de pied coordonnés en fracas de planches pour exploser le jour ; porte des cabinets d’un appartement oublié de fond en comble mais d’où revient toujours ce souvenir insistant du petit verrou intérieur ; un microdrame ; mon petit frère l’ayant tourné n’arrivait pas à le débloquer et s’affolait ; après des pleurs longues persuasions et promesses il réussit à sortir et fut consolé d’un verre de limonade ; je ne sais quelle violence de jalousie de ce moment-là m’en maintient la conscience à portée ; comme derrière une cloison de papier ; portes à tambour toujours plus obèses vautrées devant les centres commerciaux ; portiques et cerbères flanquent toutes les portes publiques à présent ; Vivantes et souples ou bien malades parasitées rétives ou parfois mortes murées ; claquemurées ou bien toujours ouvertes ; grinçantes ou chuintantes ou silencieuses ou musicales ; opaques ou pas ; de quelles pesanteurs capturez-vous les forces et les transformez-vous ?

Dans cette séquence de l’enfilade des portes d’Alphaville de Godard, tout s’ouvre et se referme, c’est le principe d’Alfred de Musset revisité sur le mode SF.

Dans le mouvement et le grondement délicat du tambour de la porte de ce grand hôtel parisien, le portier de jour fait tourner le manège même s’il ignore tout de Volker Schlöndorff ou de Günter Grass.

Dans le geste qui s’aide du pied-de-biche, le cambrioleur viole le chambranle, démantibule la protection, écarte l’obstacle de bois, il se fiche une écharde de l’éclisse dans sa paume hélas non gantée.

Dans les portes de la perception, tout devient mauve ou noir corbeau, les spirales se déroulent dans tous les sens, on navigue sans cap ni bouée, il n’y a plus d’horizon autre que celui d’un puits sans fond.

Dans le secret que tu caches pudiquement au bout de tes longues cuisses, je pénètre après avoir tapoté le code d’entrée de la porte que tu m’as envoyé par SMS.

Dans l’irrésolution de la nuit, j’éclaire avec les phares la porte automatique du garage qui se lève comme le jour le fera un peu plus tard avec un crissement imperceptible.

Dans la montée vers l’échafaud (en rêve), l’ascenseur m’accueille, le groom s’appelle Miles Davis, nous filons vers le ciel constellé et c’est doux et vrillant, je voudrais que cela ne cesse jamais.

Dans l’habitacle de la voiture, j’écoute de la musique, les portières m’isolent dans ce cocon métallique, chacun sa petite maison sur roues, une sorte de caravane moderne à laquelle pensait peut-être aussi Duke Ellington.

Dans l’écriture, chaque mot porte vers d’autres significations : les sens sont multiples, le paysage est immense, chacun cherche la clé du champ de tir.

Une grande pièce claire ; très grande ; trois fenêtres donnant sur un jardin à l’abandon ; abandon méditerranéen ; pas de fouillis végétal, un peu d’herbe rase pelée, et des bouquets d’alfa, quelques marches écornées, une terrasse en béton ; quatre petits lits, tailles échelonnées comme celles des enfants, perpendiculaires à un mur ; un grand espace vide périodiquement encombré de jouets, objets, petites chaises ; une grande porte vitrée donnant sur le hall, la vie des adultes ; la poignée à la hauteur de l’aînée ; je la tire, je me glisse ; glisse vite à travers des années ; une toute petite pièce pour deux adolescentes ; ouverte sur les hauts de Lamalgue quand étaient sauvages ; un saut de loup et la colline au niveau de l’appui ; un blockhaus, des plantes de maquis, des fleurs d’ail, parfois un matelot et les gamins des immeubles ; nos deux lits parallèles ; lieu de complicité et de bagarres de mots et parfois de corps que je perdais immanquablement ; le bonheur du jour à partager pour nos devoirs ; et la porte, banale la porte, blanche, avec un bec de cane ; comme toutes les portes de l’appartement d’ailleurs ; comme les quatre portes du couloir où sortir ; au coeur d’un parallélépipède blanc ; et la porte toujours ouverte au bout ; pas toujours mais quand était fermée c’était signe qu’il fallait faire détour par la cuisine sur le côté ; ma mère recevait, canapé près de la porte fenêtre sur le large, petite table, une rose mourante et un plateau whisky et thé ; sinon traverser la lumière du séjour ; vide dans la matinée, ou des passants ; l’appartement, le plus petit de ceux que fréquentions, était le repère des amis ; entraient, s’installaient ; une porte ouverte sur le petit carré, table pour téléphone, un rayon de livres, la porte de la cuisine, face à celle du palier ; et la porte de l’appartement sans différence avec les autres, si ce n’est qu’elle était fermée la nuit ; une cage d’escalier lumineuse ; marches de pierres blanches ; grandes fenêtres ; vitres entourées de fer peint en vert, comme la rampe rigoureuse ; comme le métal de la porte vitrée donnant sur... devrait être sur de la terre, des agaves, un parking et une route dégringolant, depuis le groupe d’immeubles blancs, entre les pins, vers la mer ; depuis ce groupe d’immeubles que les plus jeunes officiers appelaient l’oflag suis propulsée par les années jusqu’à une chambre du Paris bourgeois ; moyen-bourgeois ; immeubles fin dix-neuvième dans ces petites rues qui dans ma mémoire sont noires de la suie des trains qui n’existaient plus, près du Pont-Cardinet ; murs beiges qui furent blanc cassé sans doute ; une cheminée de pierre noire comme dans les pièces privées de second ordre ; une table carrée pour y poser planche à dessin devant la fenêtre à petits carreaux masquée par un store de raphia ; la porte est blanc vieilli, divisée en panneaux comme des centaines de portes ; une poignée ronde en cuivre ; un couloir étroit, sans fin, sur lesquels ouvrent quatre portes semblables et la porte vitrée de la cuisine ; les rares amis qui y pénétraient disaient que ce boyau appelait un film d’horreur ; une porte généralement ouverte, tapissée du même papier rappelant vaguement du bambou déroulé ; porte ouvrant sur la partie réception, conçue pour les relations, la famille, hors les intimes les plus proches ; la clarté, les fines moulures ; un large hall sur lequel donnent d’un côté la porte simple de la chambre principale et les portes vitrées du salon et, en face, de la grande salle à manger assombrie par son vitrail dissimulant la cour ; une console ; une bibliothèque basse restauration ; au fond, derrière une grande portière en tapisserie, la double porte donnant sur le palier et le nombre ahurissant de verrous dont un est en fonction, outre la serrure ; un escalier d’ampleur mesurée, des panneaux, un carrelage vaguement orientaliste, un tapis rouge sombre à liseré noir ; une rampe de bois vernis douce à la main ; une cage d’ascenseur en fer forgé et une cabine en bois aux portes battantes ; une porte en biais pour la loge de la concierge ; une porte vitrée qui n’est pas encore commandée par un bouton, qui se referme automatiquement ; mécanique raide que l’on nomme groom ; un hall qui a juste la taille raisonnable pour ce type d’immeuble ; des pilastres peints en faux marbre veiné de rouge sombre et une double porte de bois verni ; commandée par un bouton, elle, et qui s’ouvre sur la petite rue mal nommée rue du Printemps.

La porte est entrouverte, qui donne sur ma chambre d’enfant : le lit à étage (je dors en bas et ma sœur au-dessus) est posé contre le mur tout de suite à droite en entrant ; ma mère m’appelle, me demande si j’ai vu mon frère ; je ne réponds pas ; il est là pourtant, comme endormi, couché sur mon lit ; c’est le lit d’un garçon de onze ans, mon frère est de dix ans mon ainé : il y a quelque chose d’incongru à voir son corps ainsi plié bizarrement, allongé à ma place, le bras gauche détendu, une sangle élastique défaite à côté ; c’est une chambre d’enfant, mais l’odeur est celle d’une chambre d’hôpital, une odeur d’éther, et je ne vois plus les jouets, soldats en plastique, peluches et livres illustrés abandonnés quelques heures plus tôt, je ne vois rien d’autre que la petite table blanche en rotin, débarrassée de son désordre habituel, sur laquelle sont posés un flacon, une seringue et une boule de coton tâchée de sang ; la porte à gauche de ma chambre, c’est celle de mon beau-père et de ma mère ; je me tiendrais exactement là, deux ans plus tard, sur le seuil, lorsque les pompiers passeront en emportant son corps nu recouvert d’un drap fin et rêche, en pleine nuit ; « tentative de suicide » entendrais-je dire, « rien de grave, elle est bonne pour un lavage d’estomac, c’est tout », rien de grave, mais pour moi ? En face, le salon, une arche en délimite l’entrée ; le salon donne sur la rue, il est lui-même divisé en deux pièces, le séjour proprement dit, où sont le piano et un grand canapé, à droite, et à gauche, la salle à manger, si l’on veut, un globe terrestre en bois qui abrite le bar, la chaine hi-fi et les étagères de livres qui courent jusqu’au plafond ; les étagères courent aussi le long du couloir, et si, partant du salon, je remonte vers ma chambre, à gauche, il y a une porte blanche, vitrée sur sa partie haute, le verre épais, dépoli, qui ouvre sur un vestibule, également envahi par les livres et au fond, une autre porte, une grande porte en bois, blanche, poignée en porcelaine tenue par un clou, qui donne sur les toilettes ; la hauteur de plafond est conséquente, du moins vue avec des yeux d’enfant, et là encore, les murs sont recouverts d’étagères de livres, mais au sommet, ce sont des revues pornographiques que je trouverais cachées là, un mercredi après-midi où j’étais seul et désœuvré ; dans le couloir, à gauche donc, les toilettes, à droite, la cuisine : une porte en pin, vitrée, carreaux jaunes, tâchés de graisse, qui ouvre sur une pièce sombre (il y a bien une ouverture, mais elle donne sur la cour, la lumière du jour est avalée par les murs des immeubles), une odeur de thé dans la cuisine, toujours, le thé du petit-déjeuner, le thé de quatre heures, le thé aussi versé dans un bac où l’on plonge des feuilles de papier pour les faire jaunir avant de les sécher et de s’en servir pour restaurer des livres anciens, achetés aux puces le dimanche matin ; les livres, toujours présents, là où j’écris aujourd’hui, la porte du bureau devant moi fermée, porte en bois clair non traité, une affiche en toile fixée dessus, un dessin de Schuiten représentant Kafka assit à une table, entouré de colonnes vertigineuses de livres, et le long des murs ici aussi, des livres jusqu’au plafond, rangés selon un classement qui n’obéit qu’à mes humeurs, souvent changeantes : aujourd’hui, à gauche, une première armoire, avec quelques beaux livres, les Casanova reliés en dix volumes, les pléiades, les ouvrages théoriques sur la photographie, puis dans les cinq meubles suivants, de tailles et de teintes différentes, les comics, les CD et la Science-fiction ; derrière le bureau, une belle bibliothèque en chêne — elle était déjà dans le salon, à Paris —, les romans, disons, pour faire vite ; pour certains classés par éditeurs, par auteurs pour les autres ; posé sur la bibliothèque, les dictionnaires (le Robert Culturel en 5 volumes, le Larousse Universel en 2 tomes de 1923, un dictionnaire d’anglais, le Grevisse, le Robert Historique), la Bible d’Osty, la poésie ; dessus encore d’autres ouvrages en attente de lecture ; à droite, d’abord les disques vinyle, la chaine hi-fi, puis trois étagères de formes inégales empilées, où sont rangés les poches, les livres sur la musique, les beaux-livres : art et photographies ; en face du bureau enfin, à droite de la fenêtre, une bibliothèque de taille plus modeste, ancienne aussi, qui me vient, celle-là, de mon père, où sont les éditions anciennes et les essais ; au sol, empilés ici ou là, des livres encore, tout cela dans un désordre invraisemblable — enfin, pour tout autre que moi —, et tout autre que moi qui pénètrerait dans cette pièce (comme cela arrive de temps en temps) serait aussitôt pris d’un sentiment de vertige, mais moi non ; ou plutôt, c’est une sorte d’ivresse qui me prend quand je referme derrière moi la porte où est l’affiche de Schuiten, un étourdissement qui m’entraine autre part, dans un appartement parisien du 8e arrondissement, à une époque révolue, un Paris et un moment qui n’ont jamais vraiment existé ailleurs qu’en moi, en un rêve que je reconstruis par petites touches, patiemment, et lorsque le soir il m’arrive de m’asseoir dans le fauteuil ou à même le sol, sur le tapis persan (qui était aussi à Paris, dans le salon), que je balade mon regard dans la pièce, je me sens bien — je pourrai dire : en paix — ; et si je ferme les yeux, je suis dans une autre pièce qui ressemble à celle-ci ; à droite en sortant, il y a la porte d’entrée, recouverte d’une épaisse tenture — une tenture derrière laquelle je me cachais certaines fois — et en face de la porte d’entrée, sur le palier, la cage de l’ascenseur à grilles, et deux étages plus bas, la rue : dehors, c’était la liberté, l’errance joyeuse, le métro, l’école buissonnière ; sitôt franchi le seuil, je m’élançais comme un chien fou, laissant derrière moi la porte de l’immeuble se refermer lourdement sur les douleurs et les blessures cachées.

La porte du jardin s’ouvre devant un corridor sans fin, il est si petit que sa tête n’atteint même pas la poignée, tant pis, il la laissera ouverte ; la porte de sa chambre est tout en haut de l’escalier, mais ses jambes qui ont trop couru n’accepteront pas de le porter sur tant de marches ; la porte du salon est trop loin, derrière elle son père commente les nouvelles à mesure que le journal lui raconte les guerres du monde, sa voix tonitrue plus fort que les canons qui s’étalent à la une ; la porte de la salle de jeux est si loin, tout au bout du fleuve du corridor où dorment des alligators qui le happeront s’il s’approche de leur cachette ; la porte de la cave claque et son battement cadencé suit les soubresauts de son cœur affolé, la maison est pleine de courants d’air, courses de korrigans, marathons de trolls invisibles qui attendent qu’il se décide à passer pour le dévorer en guise de déjeuner ; la porte de la cuisine est restée entrouverte, laissant passer le fumet de ce que maman a laissé mijoter toute la nuit, aux arômes de cannelles ou de civet, il ne préfère pas choisir et continue sa route ; la porte de la chambre de sa mère ne se ferme jamais pour lui, tout près de la fenêtre elle rêve à l’oiseau qui passe et chantonne cet air si doux qui le berce ; la porte de la salle de bain s’ouvre sur sa sœur qui passe sans le voir, le nez dans un livre tout de noir jacketté où des yeux de feu le regardent, il se cache dans le placard de l’entrée ; mais la porte du placard qui était la plus vorace sous ses airs de cabinet secret, se referme sur lui et il s’endort sans cannelle et sans civet...

1. Plutôt que de jouer dans et avec la langue, vas-y, ose , pousse la , ouvre la , cette porte contre laquelle tu te cognes et qui n’en est pas une ! Aucun blindage, aucune peinture, ni montant ni poignée ni trace de doigts, serrure pas même ! mais si tu restes au seuil : un empêchement de la parole ; 2.N’oublie pas l’essentiel : ne jamais rien dire de ce que tu as entendu ce matin-là, collant ton oreille sur sa gueule en bois piquetée de petits trous : comme ça hurlait derrière… quelque dangereux voulait la mort de l’autre : une femme, et balançait divers objets, on entendait des « va-t’en ou j’te … ! » , des injures et des cris puis le silence, et un filet de sang a coulé dessous la porte sur le parquet , tu craignais d’en avoir un peu sur la semelle de tes pantoufles en velours vert , tu aurais voulu savoir avec quel objet il l’avait peut-être tuée mais tu t’es sauvé avant d’éternuer à cause de la poussière sur ton vêtement, poussière de bois laissé par les vrillettes ; 3. Elles sont toutes pareilles, quel que soit l’ âge et quels que soient les continents : glaciales vitreuses et sans tain, résistantes aux ballons et aux balles , adoubées d’un disgracieux pavé numérique ; avant que la nuit tombe et grâce à l’éclairage public , je me regarde dans celle-ci , conscient que je n’obtiendrais d’elle aucune parole, j’entame une petite conversation avec moi-même : « Putain ! , j’ai encore oublié le digicode ! » ; 4. l’incontournable outrancière avant se retrouver aux pieds du moulin mystique, mon pilier préféré ; l’incontournable outrancière , telle que l’ont conçue les architectes moyenâgeux ; avant être et demeurer dans la beauté, attendre sous le tympan jusqu’à ce qu’il daigne descendre, s’extraire de sa gangue de calcaire, le Christ gigantesque ; je ne me suis jamais senti aussi petit que devant les vantaux du portail du narthex de la Basilique de Vézelay ; 5. J’ai longtemps observé contourné boudé devant , cherché la porte puis la clé puis la serrure qui me permettraient l’accès au ventre de ce curieux meuble rustique en noyer dans lequel mes parents cachaient les oursons en guimauve blanche recouverts de chocolat , jusqu’à ce que je me retrouve à l’hôpital ; le grand couvercle plat de la maie m’avait fracturé le coude en retombant sur mon bras droit ; 6. Je ne sais plus, ce devait être un jour d’impuissance et de fragilité, j’ai dit à ma porte « à partir de maintenant, on ne laisse plus rien passer ! » sur ses bords vides toutes sortes de joints isolants, du moins au plus cher : en mousse blanche , bleu « poligripp », maxi-pro recommandé par les pro, à coller ; toutes sortes de matières : boite à œufs à poissons liège mousse alvéolée , ultra fins de particules ultra filtrantes, boudin « push- up » bas de porte , avec rideaux de coton, de velours, d’alu , jusqu’à ce que F. m’explique qu’il existe des portes à âme creuse et des portes à âme pleine (j’en ai pleuré , tellement je croyais pas ça possible que ma porte ait une âme), et que de toute façon le bruit est onde sonore prête à tout pour exister et se faire entendre, n’obéissant qu’à elle-même et vivant telle un passe-muraille ; 7.Oublie codes secrets, cartes magnétiques et autres badges, mais n ’oublie jamais le sésame, le mot de passe qui seul permet de fuir le monde sauvage, d’entrer dans la maison commune ; chante palombe , le temps des cerises est à venir ! Frappe palombe, frappe à ma porte, le loquet est déjà levé ! 8. Tu franchissais sur ton vélo l’entrée de la ferme située en sortie de la RN20 , tu aimais bien l’odeur des vaches et celle un peu aigre du lait fraichement tiré quand elle se répandait dans la cuisine les soirs d’été ; les lanières collantes en plastique multicolore s’accrochaient comme des ventouses à la peau de tes bras à tes épaules nues ; pieuvre vaincue Perrette !Tu contemplais le nectar blanc dans le seau en plastique bleu. 9. Reconstruction … dans l’immeuble où je vis les portes n’ont pas de poignée, on les pousse, on les bat, on les castagne , on les rosse, on les boxe, les tambourine et on les tire , on les pull on les push , on les tracte, on les happe , on les agrippe , on les cogne, on les castagne ; Le pommeau de tirage en laiton poli ne connait pas le mot tendresse ; et si un jour je chope le designer je l’assomme à coups de casque anti-bruit .

On monte un escalier en colimaçon et soudain alors qu’on ne s’attend pas à la trouver dans ce tournant elle est là, encastrée à tel point dans le mur qu’on croit qu’elle en fait partie, si étroite qu’on se demande si on va pouvoir entrer, on pense instantanément à une porte de placard, elle n’a pas de poignée, la clé qui l’ouvre est énorme, une vieille clé en fer forgé, plutôt une clé d’armoire ancienne qu’une clé d’appartement, on est content de vivre là cependant, dans cette chambre pour lilliputien parce qu’on l’a trouvée soi même, qu’elle signifie indépendance, on aime bien son lavabo minuscule avec un seul robinet d’eau froide le lit une place au sommier métallique la table en bois et la chaise dépareillée la bouteille de gaz habillée d’une armure métallique pour appareil de chauffage et l’unique ouverture – plutôt un chiot qu’un chien assis –qui fait semblant de laisser passer la lumière du jour, et merveille des merveilles on va bientôt se rencontrer, il suffit que je pousse la porte du bar de l’Université et notre amour repoussera les murs de la chambre de poupée ; accrochée sur l’extérieur de la façade d’un immeuble parisien cossu cette cage de fer nommée ascenseur avec sa porte en dentelle ajourée qu’on aurait jamais dû ouvrir, cette montée éprouvante qui semble ne jamais devoir finir, cette terreur de voir la nacelle bringuebalante se décrocher et aller s’écraser sur le pavé, terreur que la soudaine et féerique apparition de la tour Eiffel se détachant toute dorée sur le ciel nocturne n’a pas pu calmer ; on se fait une joie d’ouvrir la porte mi rouge mi blanc cassé de la micheline qu’on doit prendre pour rentrer chez soi, (on a raté la correspondance à cause d’un accident de chemin de fer), imaginant un charmant retour en enfance on accepte volontiers l’alternative micheline, on est monté dedans si souvent avant de prendre le turbo train puis le TGV, leurs portes à ces trains modernes et rapides s’ouvrent en pressant des boutons, on se demande toujours si ça va fonctionner, si on va pouvoir sortir ou entrer à temps, la porte de la micheline a une vraie poignée nickelée qui rassure, c’est du solide du connu qu’on a dans la main, hélas une fois ouverte quelle déception, cette odeur d’abord qui vous rentre dans les narines et vous donne des hauts le cœur, une odeur de vieille sueur cuite et recuite, imprégnée dans le tissu délavé des sièges qui se révèlent très durs aux fesses, on va devoir lire le nez enfoncé dans son foulard en reniflant l’odeur délicate de verveine citronnée dont il est imprégné, hélas, une fois démarrée la micheline non contente de vous secouer inlassablement de droite à gauche fait un boucan épouvantable qui se répercute dans le compartiment, on ne peut pas c’est impossible de se concentrer sur sa lecture avec un marteau piqueur à ses côtés ; même avec les bouchons d’oreilles qu’on s’est empressée d’ aller chercher dans sa trousse de toilette on ne peut pas, dernier désagrément et non le moindre, la micheline s’arrêtera à toutes les petites gares comprise entre Lyon et Besançon, le voyage durera plus de trois heures, un enfer qui a tenu à distance les petits bonheurs d’enfance qu’on croyait pouvoir revivre ; c’est là, oui c’est bien là, on peut lire ton nom sur l’étiquette glissée dans la petite plaque transparente de la porte, derrière la porte le silence, le jamais plus, le froid, l’étrange dureté de ta main, la douceur de tes cheveux de neige, soulever un peu le tissu de ta robe, déposer sur ton cœur la feuille pliée et repliée sur laquelle on a écrit le poème qui nous est venu dans la nuit, une caresse, la dernière, sur ta joue avant de sortir et de fermer doucement la porte de la chambre funéraire, dehors le ciel pleure aussi ; il suffit de se tenir devant les deux pans de verre arrondis pour qu’ils s’ouvrent et se referment après qu’on est passé, on n’est plus dehors mais on n’est pas encore dedans, on est dans une espèce de sas, on n’a rien à faire, rien à dire, juste se tenir à la bonne distance et la seconde baie vitrée arrondie s’ouvre ; on avance elle se referme et on reste immobile à se demander pendant quelques secondes ce qui va arriver, si on peut enfin s’approcher du guichet ou du distributeur de billets, on se demande à quoi elle sert cette double porte à part à vous ridiculiser, il n’est rare qu’on reste coincé à la vue de tous dans la cage de verre, on a alors une pensée fugace pour les animaux des zoos et pour ces hommes et ces femmes exposés comme spécimen exotiques il n’y a pas encore si longtemps dans des cages autrement plus ignominieuses ; avoir failli hurler derrière une porte, ça fait cet effet là la première fois qu’on vous enferme, la première fois que quelqu’un d’autre détient la clé, la première fois qu’on ne peut pas sortir par sa propre volonté, avoir bien failli hurler taper sur cette porte et son œil fermé quand on a entendu le tour de clé, avoir failli supplier qu’on ouvre, on ne s’attend pas du tout à ça, on se dit qu’on ne va plus pouvoir contenir le magma qui bouillonne à l’intérieur on va craquer la panique la panique on va céder à la panique mais la porte s’ouvre, entre le premier inscrit à l’atelier, on le salue, on échange quelques phrases, au fur et à mesure qu’on parle qu’on est reliée à l’humain on sent se desserrer les nœuds qui s’étaient formés dans la gorge et dans le ventre, quand arrivent les autres participants on est presque détendue, on présente l’atelier, on lance la première proposition d’écriture et on vit l’instant présent et tout le reste n’a tout simplement plus d’existence, on oublie qu’on est enfermée dans une cellule de la maison d’arrêt, on peut revenir sans crainte la semaine suivante, on revient pendant des années, entendre les détenus dire au fil des ans On oublie les barreaux On est libres le temps de l’atelier, c’est un peu pour ça qu’on revient ; il faut passer la lourde porte à deux battants du porche avec digicode, celle de la cage d’escalier qui conduit à une belle grande porte en bois épais avec deux verrous et on arrive chez nous, c’est encore chez nous ce f3 au troisième étage avec tout le confort, mais on étouffe dans ce quatre vingt dix mètres carrés, on se sent à l’étroit, la gêne occupe la cuisine, l’exaspération a élu domicile dans la chambre, l’ennui est partout, l’intime porte ouverte en grand à l’autre il y a des années de cela se referme chaque jour un peu plus ; ce plaisir de sonner à cette porte d’un rouge un peu trop rouge, elle est pareille aux autres disposées à droite et à gauche du grand couloir, à l’étage en dessous à l’étage au dessus il y a la même mais celle la est unique, on pourrait s’y rendre les yeux fermés, en même temps qu’on monte ces larges escaliers gris et brillants on sent aussi monter la joie de revoir la petite fille qu’on a mise au monde hier, qui a pris son envol depuis quelques mois et s’est posée dans le studio d’une résidence étudiante pas trop loin du nid, c’est un peu bête mais...on est très fière de pouvoir dire à qui veut bien l’entendre Je suis invitée à manger chez ma fille ce midi !

La porte du garage, deux mètres quarante de large, il faut d’abord faire pivoter la poignée horizontale de plastique noir, impulser un mouvement vers le haut de tout le corps, attraper le bas de la porte pour lui donner l’élan final, enfin elle bascule et s’encastre avec un chuintement métallique dans les rails du plafond du box – à chaque fois qu’elle ouvre la porte du garage, elle s’impressionne elle-même, ça pose quelqu’un quand même une porte pareille, le « box », la porte qui bascule, sans parler du grand portail de la rue qu’elle ouvre d’une simple pression du pouce sur la télécommande ;

La porte d’entrée en bois plein dans la partie basse, à meneaux dans la partie haute, la poignée d’origine a été remplacée par une poignée noire en métal torsadé - toute de guingois, cette porte : il y a un espace de deux centimètres entre la traverse supérieure et le dormant, dissimulé à l’extérieur par une planche fixée au linteau, idem entre le montant et le chambranle en bas à droite, espace comblé par une planchette clouée, un boudin de tissu brun avec une tête de chien à une extrémité, empêche l’air du dehors de pénétrer dans la maison – la porte ne remplit aucune mission défensive, un simple coup d’épaule peut faire sauter le verrou qui la tient fermée, d’ailleurs et c’est tout dire, quand on quitte la maison, on ne ferme pas à clé ;

La porte blanche de la chambre de L., deux panneaux moulurés, poignée de porte en bois foncé ronde lisse douce qui se love au creux de la paume de la main, la porte est gauche et ne ferme pas bien ; idem porte de la chambre de B. ; idem porte de la chambre de R. :

La porte close de la chambre du premier étage, derrière laquelle la maman est couchée en chien de fusil dans la pénombre – chut ! ;

La porte de couloir du collège, deux étroits panneaux verticaux en haut et en bas, un panneau horizontal au milieu, plan fixe de cinq secondes après que le personnage l’ait claquée derrière lui, dans Un fils unique , film d’Ozu, 1936 ;

La porte de salle de bain isoplane, standard, poignée froide gris métallisé intégrant un petit verrou en demi-cercle à tourner sur la droite d’un seul clic – ne jamais s’enfermer dans une salle de bain : si on se casse la jambe en glissant dans la baignoire, si on a une syncope, une crise cardiaque, un malaise… ;

La porte de la salle de bain en haut de l’escalier avec le trou de la serrure à travers lequel elle observe sa sœur aînée nue ;

La porte-fenêtre à deux battants, voilée de blanc, derrière, le balcon, les plantes, la petite cour, la rue – du balcon, on aperçoit la pente qui mène au garage ;

Deux lourds battants de chêne foncé ; poussiéreux ; peut-être peints jadis ; cintrés car ils ouvraient sur la cave voûtée au rangement hétéroclite ; avec la pompe à eau à gauche ; les sacs de pomme de terre tout de suite à droite ; l’établi de mon père dans le fond et tout un désordre d’outils de jardin ; de caisses ; de paniers ; de cartons ; que l’on poussait avec force après avoir actionné la grande clé de métal et qu’il fallait refermer avec la même force pour que bouge la clé dans le pêne ; la porte jaune lumineuse en bois léger ; peu épaisse ; dont il suffisait de tourner la poignée de céramique ronde et blanche pour se heurter au noir de la cave à charbon ; et pour entrer dans l’appartement de Montfavet, sur le palier aux trois autres portes similaires, en bois verni, celle que tu ouvrais en trombe et dont j’ai entendu jouer la clé longtemps après ta mort ; ce porche végétal de la tonnelle installée dans la cour du Rogabodot ; que nous passions et repassions en s’inventant des histoires de cow-boys et de sorcières ; dans la touffeur de l’été charolais ; celle de la ferme du Rogabodot avec son arc de frottement sur le carrelage aux rosaces rouges et vertes de la cuisine ouverte à tous ; où la table ronde invitait au partage d’un verre du Mâconnais ; de la tranche de jambon sec ou de saucisson décroché de la poutre du cellier ; au son du carillon ; à l’odeur de bois pétant dans la cuisinière sur laquelle mijotait le civet de lièvre du dimanche ; cette porte rouge sang à côté de la grille en fer forgé protégeant la vitrine de l’ancien bazar que nous avions acheté ; qui donnait sur la rue des Clottins ; le petit vacarme de la gare toute proche ; les allées et venues des banlieusards un filet de provisions à la main ; et celle-ci de la rue du bois des Jots ; dans ce village de vignerons ; te souviens-tu ; ses grandes vitres enfouies sous les pancartes posées par les copains « Ici prochainement ouverture d’un sex-shop » alors que nous emménagions tout juste dans cette ancienne boulangerie champenoise ; et la cave encore ; humide et fraîche ; à la porte marquée de deux initiales E. P. creusées dans le bois disjoint et grumeleux et troué par les vers.

les hommes se lèvent ; d’abord quelques uns puis en nombre ; comme si un potentiel montait ; chacun va se diriger pour sortir vers la porte du train toujours roulant ; les hommes se dirigent et s’arrêtent en attendant l’ouverture de la porte ; c’est quand le train sera arrivé en gare ; à l’approche le train freine ; bousculés, les hommes se tiennent à quelque chose qu’ils peuvent saisir ; le train s’arrête, les portes s’ouvrent, et les hommes plongent sur le quai ; il y a quelques femmes, surtout sur les publicités ; le flot humain avance sur le quai entre les voies ferrées ; au bout le quai est évasé et il est barré par une ligne de portes ; elle sont lourdes mais elles sont toutes ouvertes si on les pousse ; les hommes passent ; une gare ; après chacun oblique son chemin pour prendre la direction qui est la bonne pour lui dans ces multiples arrivées, départs, sorties, lignes, étages, lieux ; certains arrivent sous la gare ; là, une autre rangée de portes ouvertes si on les pousse ; des gens encore s’y concentrent et passent ; et après d’autres couloirs et avancent ; ils voient des allées de publicités d’où vient la lumière comme avec des fenêtres ; pensent traverser les fenêtres et entrer dans des voyages, des fringues… partout des femmes invitent ; le couloir en avançant est encore évasé ; les hommes arrivent dans une manière de clairière ; une halte de diligence... on voit des rangées de tourniquets, peut être des jeux pour chevaux ?... certains sautent au dessus, et pourtant ce ne sont pas des chevaux ; pour passer la plupart mettent un ticket dans une fente et vont avec le ticket ; après ils obliquent encore et se redistribuent par couloirs, se regroupent par critères ; les couloirs tournent et tournent ; des hélicoïdes ; voilà de petites bouteilles d’eau qui accompagne les hommes ; aussi des sandwichs (notez l’orthographe de la réforme de 1990) pour banquiers au golf, et d’autres produits sont suspendus avec eux par les hélicoïdes ; ils sont dans le vide : ils s’immobilisent, les hommes font balcon ; ils sont désirables ; ils sont visibles à travers une grande vitre ; de l’autre coté, d’autres s’arrêtent, regardent, désirent, en désignent un du doigt ; ils paient, un mécanisme délivre le choix en faisant tourner l’hélicoïde ; le produit dévisse, tombe, ils le saisissent et le mangent, mais il y en a certains qui s’échappent et sautent et courent pour se libérer ; ils enjambent les escalators mais, soudain, bloqués par un portillon fermé, ils s’arrêtent et se massent, bloqués ; ils grondent ; le portillon laisse voir ce qui se passe derrière lui : un autre train arrive !… le long d’un nouveau quai !… ils se pressent mais ne peuvent passer le portillon ; ils accusent l’arrivée et le départ d’un train sans pouvoir rien faire... lorsque le portillon s’ouvre enfin le train est déjà parti ; le quai est vide, inutile ; ils l’envahissent ; se répartissent à tout son long à distances égales les uns des autres ; certains s’assoient, découragés ; ils ne voient rien de nouveau arriver, pas d’autre train ; mais sans doute une mauvaise impression ; courage ; rester optimiste ; pour donner un sens les hommes tentent un cérémonial ; l’un regarde en haut, disant qu’il y a une mouche ; un autre regarde en bas disant qu’il y a une fourmi ; ils doivent attendre

Aujourd’hui, tu vas enfin les approcher de près ; Pépé te l’a promis ; il fait beau, c’est l’été ; torse nu et sandalettes ; comme ça, après, tu pourras filer direct au jet, il t’a dit ; ta main dans la sienne, tu avances vers la porte qui laisse passer des grognements effrayants et des splatch splatch tonitruants ; elle est coupée à moitié par le haut cette porte sale bouclée par un loquet qui t’arrive au sommet du crâne ; Pépé le pousse vers la gauche ; tu colles ton épaule contre sa hanche et avances un pied vers le dedans ; les cochons s’arrêtent de grogner ; ils te dévisagent de leur yeux minuscules ; tu as envie de les toucher mais Pépé ne veut pas ; ne les imaginais pas si roses ; ça sent très mauvais, tu dis ; je ne sens plus rien depuis longtemps, il te répond ; Pépé a perdu l’odorat en soignant ses bêtes ;

En bois verni comme le ponton d’un bateau qui a navigué loin ; la porte de l’école est lourde, haute et épaisse et elle est jolie la concierge qui vient de te l’ouvrir ; tu as sonné car tu es en retard et tu transpires et tu voudrais l’embrasser sur la bouche ; oui, sur la bouche ; mais tu es trop timide ; dans le long couloir qui mène à la cour tu la sens te suivre jusque sous les platanes ; ses talons font tap tap tap ; mais non, elle s’est arrêtée pour bavarder avec une maîtresse ; tu te retournerais mais tu n’oses pas alors tu rejoins ta classe les mains tristes ; vides de ces mots que tu n’as pas sortis de ta bouche gourmande de baisers ;

Elle affleure la mer, la porte en gros fer forgé du garage à canoës ; le clapot lui berce les pieds ; lourde comme une porte de cachot, elle grince et semble à chaque fois refuser la casse ; l’abri où tu ranges coque et pagaie ressemble à une cellule avec anneaux fixés aux murs ; ont dû y retenir des chaînes de prisonniers, tu imagines ; pour accéder à ce dortoir à bateaux, pas de chemin terrestre ; il faut marcher dans l’eau depuis la rive ; une minute les pieds sur rochers du fond et algues ; mouillé jusqu’au milieu des mollets et attention aux oursins qui viennent parfois te narguer ; tu ignores qui a pu avoir l’idée de construire ce réduit encastré dans un gros rocher blanc où viennent se poser les gabians entre deux balades ; sur le toit qui chapeaute la roche, une ribambelle de tessons de bouteilles et de fil de fer barbelé ; de retour du large, lorsque tu as tourné la clé pour refermer, tu rentres à la nage et te donnes de l’élan en calant tes pieds sur les barreaux rouillés ; parfois, les orteils ripent sur des algues et tu bascules vers le fond ; tu ressors en saignant des doigts ; les suces ; sont salés ; cicatriseront vite ;

Tu monterais bien à bord de la locomotive mais tu n’en as pas le droit ; elle fume abondamment, paisible, en vieille habituée des voyages ; la porte qui domine le marchepied est entrouverte ; je crois bien que tu restes bouche bée lorsque le conducteur surgit de derrière et te prend dans ses bras ; il grimpe et t’emmène à bord de la machine, referme la porte et actionne le sifflet ; le train s’ébranle ; tu vois passer Marseille Saint-Charles sur un écriteau bleu outremer ; tu cries de joie et tu te réveilles en nage sur le quai ;

Souvent entrouverte la porte en contreplaqué couleur abricot de l’atelier de Pépé ; il a installé son royaume au fond du jardin aux platebandes, le domaine de Mémé ; tandis qu’elle pique et repique et plante et arrache et arrose, lui il bricole dans ce réduit au toit en tôle ondulée grisâtre ; chaque outil à sa place, déterminée par deux clous, sur toute la longueur du mur de droite ; à gauche, l’établi toujours impeccable ; en face, le coin des seaux remplis de bobines, de boulons et de toute une armada d’objets récupérés par Pépé au fil de ses escapades en ville ; l’atelier sent la sciure et la cigarette P4 ; c’est pour en chiper quelques unes planquées sur une étagère entre deux pots de peinture que tu passes la porte sur la pointe des pieds ; te retrouve nez à nez avec Pépé qui éclate de rire et te renvoie dehors d’un coup de pied aux fesses ;

Bloqué dans l’ascenseur, tu appelles à l’aide et personne ne répond ; la cabine s’est pourtant arrêtée au rez-de-chaussée ; le battant ne s’ouvre pas ; seul dedans tu es ; tu n’as pas repéré le bouton en plastique rouge pour donner l’alarme ; tentes de contrôler ton souffle, de respirer par le nez, de te calmer ; ensuite, tu réussis à débloquer cette porte sans trop savoir comment ; mais le rideau grillagé qui donne sur le palier ne coulisse pas ; te voilà dans le noir ; la minuterie de l’immeuble a fait clac ; lorsque tu rouvres les yeux, la voisine aux longues et fines jambes s’approche de l’ascenseur et vient t’ouvrir ; sans un mot, elle te sourit ; le souffle coupé, tu la remercies d’un bisou sur la joue ;

Les chants des moines sont encore recouverts, presque étouffés, par le vacarme des cigales tout autour de toi ; tu t’es aventuré vers l’ombre projetée sur les cailloux blancs qui cernent l’abbaye ; l’avais visitée plus jeune ; tu rêves de repasser le portail en plein cintre et de descendre à pas lents vers les voix ; n’oses cogner au bois lie de vin et restes planté là sous le soleil de mai jusqu’à ce qu’une dame s’approche et te dise que c’est fermé le lundi ; les chants ont disparu ; tu te contentes du crissement de tes pas sur le chemin du retour ;

Blanche et brillante s’ouvre la porte de la maternité ; tu viens d’arrêter de fumer ; pommes dans le sac au cas où ; pour patienter ; chemise propre ; tu crois, oui ; chemise claire avec peut-être des carreaux bleutés ; te revois avec tes clarks légères passer ce seuil qui sent la clinique et tu trembles comme un peureux ; devenir père ça fait peur ; oui ; ça vous fait bouger le ventre de dedans et accélérer le pouls ; oui ; sûr que lorsque tu entres, tu passes devant une horloge ronde qui fait tic tic tic mais tu ne te souviens pas de l’heure que donnent les aiguilles ; l’après-midi ; tu en es sûr ; ce sera un enfant de l’après-midi ;

À la sortie de l’église du village, le cercueil te frôle, noyé sous les bouquets de fleurs ; quelques centaines de mètres à marcher au ralenti derrière le corbillard et puis le curé ouvre la large porte vert olive du cimetière ; il pousse une targette cuivrée qui claque ; Mémé te la laissait manipuler lorsque tu l’accompagnais arroser les fleurs sur la tombe de sa pauvre mère ; tu te souviens de ses larmes et de ses signes de croix lorsqu’elle prenait congé ; elle pleurait aussi pendant la messe ; elle chantait en pleurant ; tu l’observais en train de prier tandis que le curé fermait les yeux ; là, on dirait un automate devant la foule qui renifle de chagrin ; toi, tu ne parviens pas à pleurer ; tu gardes tout dedans ; tu imagines l’intérieur du cercueil mais c’est difficile ; c’est le premier enterrement de ta vie et tu t’échappes aux côtés de deux mésanges charbonnières venues se poser près de la terre retournée.

Dans l’absence, l’enfant lance sur le mur une petite voiture. Elle vise précisément le linteau de bois blanc, à l’endroit où se rejoignent la verticale de la porte et l’horizontalité qui longe la moquette – des bouclettes vertes, un rouleau de caoutchouc crémeux que son père a savamment déroulé, puis coupé au cutter en insistant pour qu’elle ne s’approche pas. L’outil dangereux au manche entortillé de sparadrap, comme si c’était lui qu’il avait fallu soigner – soigner le père, une fois passée la porte de la chambre et quand les infirmières sont parties, elle s’assoit au bord du lit, contre ses jambes – de plus en plus minces sous le drap – puis, à l’aide d’un cure-dent, elle ôte la gangue grisâtre qui emprisonne ses dents, une par une, soulève la matière parasite et collante sans blesser ses gencives pendant que lui, immobile, patiente la bouche ouverte. Parfois elle pense avoir fini, pas tout à fait, il fait claquer sa langue tout en avalant sa salive, attentif, il dit Encore là, en montrant un endroit précis, elle recommence – elle vise, récupère la voiture qui rebondit de travers puis recommence, elle pense sûrement qu’au bout de plusieurs lancers, la voiture se déformera, qu’à force de chocs imprimés, la peinture blanche du linteau restera marquée, qu’apparaîtront les impacts, les cicatrices, échardes de bois et fragments de peinture en éclats pelliculés clairs et luisants. La nuit, elle utilise une pointe de métal pour dessiner des arabesques dans la porte de son armoire – une porte noire marbrée de fausses nervures, avec cette multitude de trous qui forme la surface grumeleuse du bois aggloméré. Le reflet du lustre de la salle à manger fabrique de larges taches violettes comme des aurores boréales, elle les voit lorsqu’elle penche la tête pour suivre précisément le chemin jaune pâle qu’elle creuse, dont la matière ne s’épuise pas car plus elle creuse et plus les torsades jaunes s’enroulent. Il s’agit de maintenir la pression assez longtemps pour que le chemin s’arrondisse, enjambe la pointe, l’outil, enjambe le doigt, la main – elle n’a pas enjambé la petite porte de grillage vert du jardin, celle qui mène à l’arrière de l’usine et en courant elle a heurté un des montants de fer, son genou s’ouvre en deux. Elle hurle, tout le monde hurle, tout le monde pleure, elle est assise, on enserre son genou grand ouvert – et le monde entier hurle et le monde entier pleure –, elle se voit de profil dans le miroir de la porte des toilettes, elle se voit hurler. Elle hurle mais elle n’a pas mal. Elle hurle les causes qui ne font pas d’effets, les chemins ronds qui ne vont nulle part, le tiraillement entre ce quelque chose qui voudrait que ça cesse et ce quelque chose qui voudrait que ça continue, les petites voitures résistantes sous ses coups et la gangue opaque qu’elle enlève, qui revient, qu’elle voudrait voir ne plus revenir et revenir, et tout ce qui ne reviendra plus. Les portes sont des lames qui coupent ces espaces en petites tranches – tableau géométrique – une maison dont l’architecture est trop simple, ou trop compliquée, inadmissible, dans sa présence.

Armature de fer noir et verre dépoli, longues anses d’acier, la première porte ouvre sur une entrée banale, un escalier, une mémoire vide ; par le portail aujourd’hui blanc du deuxième boulevard entrer dans le jardin s’élancer dans la pente de gravier longeant la maison et courir sur la pelouse, retrouver les arbres, se cacher sous les buissons ; s’arrêter devant la grande porte vitrée qui vous indique avec ostentation que vous venez d’arriver dans un immeuble de standing, vue sur mer et dalles de marbre lustrées, mais n’entrez pas maintenant, lisez d’abord l’affiche scotchée sur la vitre qui annonce que sur décision judiciaire l’appartement de vos parents sera bientôt saisi ; pousser le lourd battant de la porte encastrée sous une arche de pierres dans une étroite ruelle de la vieille ville, ne pas buter contre le seuil, grimper les étages jusqu’à la petite chambre, pas vraiment une chambre plutôt un recoin délimité par un rideau dans l’appartement partagé avec d’autres étudiants, on attendait la liberté, on voulait vivre, on trouve son âme cerclée de barbelés ; la porte de la maison d’arrêt ne s’ouvrira pas pour vous, naïves novices accourues voir votre mari et père récemment détenu, c’est dommage mais vous auriez dû vous renseigner, nous sommes désolés aujourd’hui ce sont les lettres M-Z qui seront accueillies au parloir, revenez vendredi ; vos parents louent à présent une villa sur une colline, vous leur rendez visite, votre mère vient d’accrocher une tenture kabyle en laine blanche et fauve au dos de la porte d’entrée, vous parlez avec elle de tout et de rien, votre père rentre, vous ne l’avez pas vu depuis longtemps, il n’aime pas la tenture, il râle, ses paroles vous heurtent, vous lui demandez d’arrêter, il continue, vous vous levez, vous dites que vous allez partir s’il continue à tenir ces propos racistes, il répond que personne ne vous retient ici, votre mère essaye de protester, vous vous dirigez vers la porte à la tenture, vous l’ouvrez et vous sortez ; des jours des nuits que la porte de bois n’a pas été ouverte ni refermée ni franchie, parfois elle tremble quand des pas résonnent dans le couloir, l’impression qu’on ne pourra plus sortir de l’appartement, qu’on restera indéfiniment ici à étudier ce texte, essayer de le comprendre, recommencer, s’enfoncer peu à peu dans les méandres de la phénoménologie ; tourner la poignée oblongue, tirer, le chambranle emprisonne le battant de la porte-fenêtre qui grince, qui s’ouvre enfin, s’avancer sur le balcon, regarder les oiseaux s’éparpiller, les palmiers assombris, respirer l’air du soir.

Il marchait avec d’autres dans un très long couloir terminé par une porte infranchissable. Personne ne savait au juste sur quoi elle ouvrait ni pourquoi la direction générale du groupe avait décidé d’imposer à certains de ses salariés l’épreuve de son ouverture. Une ampoule vacillante située à l’entrée du bâtiment éclairait le couloir, plus on s’en éloignait plus il faisait sombre et plus la lumière rouge située au-dessus de la porte prenait de l’importance.

Les gens allaient les uns derrière les autres, en silence. Lorsque le mouvement s’interrompait, il était formellement interdit de s’asseoir sur le sol ou de s’appuyer contre les murs. Il fallait environ trois quart d’heure pour atteindre la porte et s’exercer, en vain, à l’ouvrir.

Pendant l’épreuve chacun ignorait ses voisins et agissait selon sa propre volonté et les moyens dont il disposait. Tel collègue mal rasé et furieux donnait des coups de pied ou d’épaule dans l’obstacle ; telle autre dont le parfum n’avait pas totalement disparu, manipulait délicatement puis de plus en plus nerveusement sa poignée ; tel autre encore, anxieux par nature et qui fatiguait son monde, se rongeait les ongles et cherchait le réconfort d’un regard ; certains équipés de marteaux et de burins préalablement attachés à leurs mollets et dissimulés sous les pantalons, frappaient la porte à grands coups – sans l’effet dévastateur d’une explosion, ceux-là auraient volontiers utilisés des pains de plastique pour parvenir à leurs fins. Quelques concurrents fascinés par la porte se révélaient parfois incapables d’effectuer le moindre geste, il fallait les pousser violemment sur le côté pour les distraire de leur paralysie et les contraindre à céder la place.

Mais quels que soient les attitudes et les efforts déployés, la porte résistait et refusait de s’ouvrir, si bien que les suivants dans la file, convaincus de faire mieux, s’impatientaient et pressaient celui ou celle qui s’évertuait à en venir à bout à interrompre sa tentative. Dépité l’homme ou la femme se résignait alors à sortir par ce que tous nommaient, faute de terme approprié, une fenêtre – en fait une fente latérale flexible et molle qui s’adaptait à la taille de celui ou celle qui l’empruntait.

Une fois expulsés du couloir, les concurrents se trouvaient face à un autre mur et n’avaient d’autre choix que de partir vers la droite ou la gauche, mais dans un cas comme dans l’autre le chemin emprunté les ramenait à l’entrée du couloir. Nullement perturbés par cette bizarrerie, les candidats malheureux s’incorporaient sagement dans la file d’attente et reprenaient leur marche lente vers la porte.

Ce manège absurde qui semblait conçu pour ne jamais s’arrêter, ne suscitait ni plainte ni protestation. Chacun se satisfaisait d’être là et de la chance qui lui était donnée de pouvoir approcher la sainte Porte. Personne ne songeait à s’associer avec d’autres pour en venir à bout. Personne ne s’interrogeait non plus sur les raisons de son blocage et les avantages que lui procureraient éventuellement son ouverture. Car à part l’hypothétique gloire d’être le premier, ou la première, à en venir à bout, il se pouvait très bien en effet qu’il n’y ait rien à gagner à ouvrir cette putain de porte et que le monde sur lequel elle donnait fût en tous points pareil à celui qu’on souhaitait quitter, voire peut-être pire.

Un portail à deux battants marqué par la rouille mais aimable par sa couleur vert tendre, flanqué de deux masses de laurier-rose ; imposant par sa taille, il pourrait défendre l’accès d’un château plutôt que celui de cette maison campagnarde modeste ; il exige de la petite fille de grands efforts pour l’ouvrir ( il a perdu sa clé ), elle doit glisser sa main droite entre les barreaux, se hisser sur la pointe des pieds, tâtonner, trouver le loquet qui le bloque, le soulever et très vite pousser le battant qui se referme à grand bruit ; l’été, les guêpes aiment y construire leur nid, malgré ce souvenir de méchantes piqûres, elle en accepte le risque, le prix à payer pour entrer dans le domaine magique et s’approcher de la deuxième porte ; une fois traversé le jardin, l’escalier étroit grimpé à toute allure, la voici, d’un bleu passé sa peinture s’écaille, une chatière permet aux matous de la maison d’aller et venir en toute liberté ; il suffit de tirer la poignée-béquille qui ressemble à une manivelle, la porte n’est jamais fermée, elle protège de la chaleur l’été, du froid l’hiver mais ne craint pas d’éventuels rôdeurs ; entrebâillée, elle laisse deviner la cuisine accueillante, la poêle à bois qui ronronne et l’odeur des crêpes que l’enfant dévore bien vite ; c’est avec des doigts poisseux de sucre qu’elle se précipite alors vers le troisième porte, la plus mystérieuse de la maison, celle que sa grand-mère ouvre avec la clé d’un trousseau attaché à sa ceinture, la chambre de son arrière-grand-mère Marie ; avidement la fillette emplit son regard des merveilles qui envahissent l’espace : des châles, des chapeaux étonnants, des plumes, des colliers, des paillettes, des jupons de dentelle, tout un fourbi hétéroclite, des fleurs séchés, des éventails, des miroirs ; elle sait que Mémette ne peut quitter cette pièce, elle s’évaderait, se perdrait ; doucement la porte se referme, un tour de clé est donné ; ouf, c’est bon de filer vers le jardin et la porte du poulailler si difficile à ouvrir, quel travail pour venir à bout d’une multitude de petits crochets, de fils de fer emmêlés, quel plaisir à héler les poules - elle connaît leurs noms - Roussette répond à son appel ; les œufs attendent d’être ramassés dans le pondoir et les lapins s’agitent derrière les portes du clapier sombre ; à travers le grillage, l’enfant observe la lapine grise à la queue blanche qui surveille ses petits enfouis dans un nid tapissé de son poil ; elle entrouvre la porte de sa cage pour lui offrir des pissenlits et une caresse ; elle se sauve, il est temps d’investir la maison, faire un tour dans le grenier, pas de chance, aujourd’hui sa porte est fermée à clé, elle ne pourra pas reprendre sa chasse aux trésors, alors elle se dirige vers la chambre de ses grands-parents, en silence entrebâille la porte - elle ne doit pas y entrer - elle veut simplement s’assurer que, sous son globe de verre, sourit l’Enfant Jésus de cire, vêtu de satin blanc, aux joues éternellement roses et aux yeux bleus extasiés ; sa grand-mère le lui a promis, elle l’aura en héritage, elle l’attend et lui envoie un baiser ; et elle court se préparer pour le moment du coucher, courir de la cuisine surchauffée à la chambre glaciale, ouvrir la porte en trombe, d’un seul bond se glisser sous l’édredon rouge, trouver pour ses pieds glacés la chaleur de la bouillotte, s’endormir et rêver, rêver que jamais pour elle ne s’ouvrira la neuvième porte, celle de la voiture de son père, il aura oublié de venir la chercher, il oubliera demain, et après demain, et....

Ferme-là et avance, avance vers la moderne : pleine face, le verre securit explose ton nez : l’automatisme n’a pas capté ton ombre ; force-toi un peu et pousse la lourde à venir : elle t’écharde les mains avec ses planches, badigeon blanc écaillé par les saisons, à garder la poussière de vieille paille, de vieux foin et de vieux outils dans la grange ; arrête de te plaindre et fais glisser le bâton entre les deux clous de la bancale puis, tire à toi : les effluves laissées à flotter dans la « sou » par les porcs, puis par les poules, puis par le vieux bois , triturent ton nez tuméfié ; allez, maintenant, une petite génuflexion puis, tire à nouveau à toi, la dérisoire, la vermoulue, faufile-toi et tombe, sombre : l’eau noire du puits maçonné par mes anciens t’avale ; puis, le couloir d’autres de mes anciens, avec la moulurée à poignée ouvragée, entre sans tergiverser, dans l’obscur : la marche te tord la cheville puis, à travers le grenier, mes peurs d’enfance et des formes cachées sous des draps heurtent tes guibolles ; étouffé sous la poussière du temps, trempé, meurtri et vengeur, bombe le torse et fait voler en éclat les deux demies ajourées à te narguer avec leurs charnières double action : ne crains rien, le cliquetis de tes éperons et un silence de plomb entrent avec toi ; ignore les regards torves, allonge-toi sur la petite de bois bleu, gris et sale, posée, côté pile, sur tréteaux : ses graffitis des résistants enfermés, derrière, par les gestapistes, te sautent à la gorge ; lève les yeux : tu vois une discrète, avec panneau indicateur « Combray » ; la voix de Dylan en chante d’autres, les ultimes, tu ne les franchiras jamais, mais écoute et repose-toi, tu l’as bien mérité.

Il est huit heures, j’ouvre et referme derrière moi à double tour la serrure trois-points de la porte de mon appartement ; la lumière sur le palier s’allume même en plein jour ; j’entends le bébé des voisins de palier, la radio du dernier étage, trop forte, le cours de piano qui commence sur le palier inférieur ; je descends les trois étages à pied, l’ado boutonneux du dernier me bouscule dans l’escalier, comme chaque matin, hirsute, pressé, en retard pour le collège à deux pas d’ici ; au rez-de chaussée, je pousse la première porte de la résidence, puis la seconde qui se referme derrière moi dans un clac de sécurité, avant de m’apercevoir qu’une fois de plus, j’ai oublié mon badge, ce soir je sonnerai chez la mémé du premier, elle m’ouvrira.

La voiture est recouverte d’une bonne couche de givre, clic-clac, la serrure de la porte est gelée, tant pis, j’irai à pied, après tout je ne suis qu’à quelques minutes si je passe par la Porte d’Aubette, quelques dix minutes plus tard je rentre dans la poste ; les portes vitrées s’écartent à mon passage, je ne reste que quelques secondes, je dépose mes paquets sur la machine, je pèse, je paie, je ressors, les portes se rouvrent et se referment derrière moi, je remonte la rue, il fait froid, je serre mon écharpe sur mon cou, je passe la porte Sonnerie, je dois traverser la rue Grande jusqu’en haut, juste avant la porte Soubeyran, située au nord de l’enceinte médiévale, la plus haute de la ville, cette porte commandait l’entrée de la ville au Moyen Age, ce sont les deux portes de l’artère principale du centre ville de Manosque ; il est trop tôt pour passer à la mairie, les portes sont encore fermées, je redescends jusqu’à la porte Guilhempierre (qui doit son nom à Guilhem Pierre, notaire de Guillaume IV, dernier Comte de Forcalquier.) retrouver l’adjointe à la culture avec laquelle j’ai rendez-vous pour mon atelier.

C’est un projet important, un projet intergénérationnel, faire écrire des anciens et des petits sur la mémoire des lieux, celle du village, avec plus de six cent photos dont une majorité de portes ; la jeune femme chargée de la communication à la mairie du village voisin, fascinée par ces portes en a choisie quelques-unes pour en faire une carte postale de bons vœux 2016 distribuée à la population du village ; je pousse la porte du café dont les gonds couinent un peu, je m’installe à une table, commande un café ; je sors mon cahier, mes photos de portes, je les regarde, je trouve un titre à mon atelier : Lieux de mémoire, mémoire des lieux, ce sera peut-être celui qu’on gardera pour la publication finale, la mairie veut une publication ; les portes toutes closes sont carrées, arrondies ou sculptées dans la pierre, serties de ferraille ou de verre, elles portent une date parfois, de couleurs variables, du bleu pastel au rose, portes de bois clair ou foncé, grises ou noires, elles ont toutes une histoires et des choses à imaginer derrière ; l’adjointe arrive, on reprend un café, on repart avec sa voiture jusqu’au village ; aujourd’hui on va voir les petits, l’instituteur nous ouvre les portes de l’école puis de sa classe ; demain, ce sera avec les Anciens, derrière la porte de la salle impressionnante du conseil municipal, que je ferai récolte de souvenirs et de rêves enfouis derrière des portes scellées depuis longtemps.

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 18 février 2016 et dernière modification le 20 février 2016

merci aux 6953 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page