déplier linéairement notre propre expérience des usages numériques pour dissocier les éléments que rassemble le présent imprédictible – et ce qui en résulte pour le livre et l’enseignement

plus

Guillaume Apollinaire (y compris la coupe et le renvoi), Alcools,

domaine public depuis le 21 septembre 2013.

Le mot qui compte, en ce moment, c’est littératie. Du récent rapport sur la e-inclusion du Conseil national pour le numérique à ce qui s’élabore ici désormais en sautant l’étape du livre numérique, l’enjeu ce n’est plus de parler du numérique en tant que tel, mais de se ressaisir de nos disciplines, dans leur autonomie et leur mouvement, en tant qu’elles requièrent le numérique et en retour le transforment. Qu’est-ce qui change dans nos façons d’enseigner, quand nous enseignons connectés ? C’est demain le thème de cette université régionale à l’Institut français de Marrackech (merci Claude Cortier), conférence puis ateliers web & écriture. Mais notre première chance, c’est désormais de pouvoir considérer le bref temps numérique, déjà, en tant qu’histoire. Pour cela que je repartirai demain du trajet présenté à Berkeley, retraverser sa propre expérience, l’imprédictible qui en a été depuis 15 ans la marque, et l’aborder sous l’angle plus serré de l’enseignement et de la pratique de l’écriture créative.

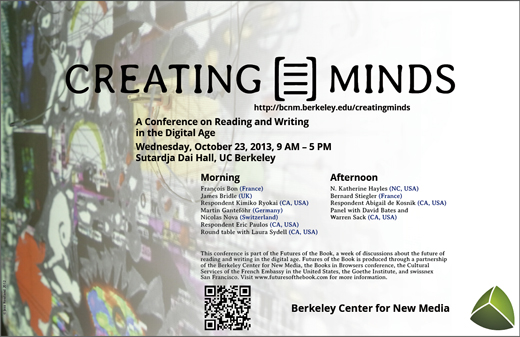

note initiale, octobre 2013, pour la conférence Berkeley

Un très grand merci au Service culturel de l’ambassade de France à NY (Laurence Marie, Colombine Depaire), à l’université de Berkeley (Timothy Hampton, Eglantine Colon et leurs collègues), ainsi qu’à l’Institut français de San Francisco (Stéphane Ré, Gilles Delcourt, Loue Hannah) de cette invitation à la journée Creating Minds du colloque Future of the books.

Je prends ici des options qui ne m’auraient pas été accessibles il y a encore seulement 2ans, voir texte (en anglais, ou ici en français), How to proceed into the unpredictable ?.

J’interviendrai en anglais, raison de plus pour avoir une solide base de préparation. Ce texte restera ici en travail jusqu’à l’intervention elle-même. Liens seront complétés à mesure de ce travail. On remarquera que je n’y utilise jamais l’expression de littérature numérique.

1982

J’ai 29 ans, je publie mon premier livre. Je croise Beckett ou Robbe-Grillet dans l’escalier des éditions de Minuit, avec mes premiers droits d’auteur je m’achète une édition Flaubert reliée cuir en 16 tomes et mon premier réfrigérateur. Les libraires vendent le livre, les journaux font des articles : tout doit durer ainsi pour toujours.

1983

Cependant, j’en suis déjà à ma 4ème machine à écrire : à ruban bicolore et retour chariot manuel, à ruban puis touches électriques, à sphère, puis à « marguerite » et l’apparition d’une nouvelle fonction : je peux revenir sur les 15 derniers caractères et les corriger avant la frappe. J’ai toujours du papier carbone pour faire « un double », et des ciseaux et de la colle pour le montage du texte.

1988

Je reçois mon premier ordinateur, un Atari 1040. Parmi mes amis, Daeninckx, Bergounioux et Novarina ont le petit Mac Classic qui ressemble à un cube, Pierre Michon un Amstrad. J’ai une imprimante à aiguilles avec rouleau de papier perforé. Il n’y a pas de disque dur, d’abord charger la disquette système, puis la disquette traitement de texte, puis la disquette travail. Avoir sur soi la disquette en double.

1990

Nous sommes d’accord sur le nouveau manuscrit avec Jérôme Lindon, des éditions de Minuit. Je lui demande s’il veut la disquette, il me répond : « Je hais la littérature MacIntosh. » Puis, 2 jours plus tard, téléphone : « Envoyez-moi quand même votre disquette. » Depuis mon premier livre, je n’ai rien fait d’autre : tous les 2 ans une nouvelle parution, mes premières commandes en tant qu’écrivain (à la radio par exemple), des bourses (la villa Médicis, ou à Berlin) : celui qui publie un livre ne bénéficie d’aucun statut social privilégié, mais les droits d’auteur bénéficient d’un dégrèvement pour les impôts, et on élève nos enfants près de la mer. Quand un livre paraît au mois de septembre, on l’imprime en juillet, on l’envoie en août à l’adresse de vacances des critiques. Les grandes ventes montent à 30 ou 40 000 exemplaires (le prix Médicis pour le très beau Cherokee d’Echenoz, un Goncourt monte à 100 000 (Jean Rouaud) : on vit de peu, mais tous on en vit. En Suède, Danemark, Allemagne, Pays-Bas je suis traduit : on fait des échanges de droits, qui sont négociés pour quelques milliers de francs, disons entre 500 ou 600 dollars : alors dans tous ces pays j’ai des amis. Maintenant, les mêmes livre partout, partout. Plus les nôtres.

1992

J’habite à Montpellier. Quand, pour un film ou du théâtre, je travaille avec un ami parisien, je branche mon ordinateur sur la prise téléphonique via un modem de 5600 bauds, et le fichier passe de mon ordinateur au sien. 20 ans plus tôt, exactement, à l’école d’ingénieur, j’apprenais le langage Fortran des cartes perforées. Un peu plus tôt, en 1970, nous recevions nos premières calculatrices Hewlett-Packard, mais pour les examens c’était la « règle à calcul » seule permise et obligée.

1994

C’est l’époque des CD-Rom : j’acquiers le Littré, un Atlas et une encyclopédie, puis les oeuvres complètes de Balzac. L’écran de mon PowerBook 145 est toujours en noir et blanc, mais il est portable, et peut fonctionner au moins une heure sur batterie. Le disque dur fait 45 Mo, c’est tellement immense que je l’ai appelé « Océan » (maintenant je ne donne plus de nom à mes disques durs, et mon MacAir n’a même plus de disque dur). Surtout, il est grand comme mes deux mains, je l’utilise comme un cahier.

1996

J’arrive à Tours, où j’habite toujours. Je lis dans Le Monde un article expliquant que sur Internet on peut télécharger les Fleurs du Mal de Baudelaire. J’ai un modem fax de 13 200 bauds. Je crée un compte CompuServe, puis on m’oriente vers l’université d’Aix-en-Provence pour télécharger le navigateur Netscape 1.0, ce qui demande une bonne heure. Je rentre alors l’adresse fournie par Le Monde, et à peine une minute plus tard j’ouvre le fichier dans mon traitement de texte Word. En remerciement, j’enverrai une lettre par courrier postal à l’université de Genève, département minéralogie, qui héberge cette première banque de textes, et je lui proposerai l’envoi, par courrier postal aussi, des fac-simile des éditions originales de Rabelais, que j’ai retranscrites à l’ordinateur les deux années précédentes. Je découvre ainsi le principe collaboratif du monde web. Je recopie à la main l’édition originale d’Une saison en Enfer puis des Illuminations de Rimbaud, d’Alcools d’Apollinaire, et lorsqu’en 1998, après l’achat d’un scanner, je termine mon Lautréamont, nous sommes trois, à Montréal, au Brésil et en France, à en proposer la version html simultanément. La Bibliothèque nationale n’a pas encore de site web, mais je comprends qu’une période se clôt. Une des premières entreprises à proposer une large bibliothèque numérique, Acamedia, fait faillite (qui ça aurait intéressé ?), j’ai sur mon ordinateur déjà un millier titres en version numérique.

1998

Je mets en ligne des textes que je demande à mes amis écrivains, en leur expliquant que la présence Internet c’est important. Je prends un nouveau rôle : celui qui s’occupe de leur présence Internet à leur place. Ce site deviendra remue.net, et j’en séparerai un peu plus tard mon site personnel : il me faudra plusieurs années pour comprendre que « faire à la place de l’autre » n’est pas la solution. L’Interne littéraire est encore bien maigre, mais c’est l’apparition de quelques journaux en ligne. J’aime beaucoup les webcam : j’en suis cinq ou six, tout autour du monde, ça ne montre pas grand-chose (une station-service en Islande, un port en Écosse), mais le rapport à ce qui ne nous est pas accessible du monde ne suppose plus la catastrophe préalable.

2000

Je termine un travail de 10 ans : une biographie sur les Rolling Stones. J’ai acheté des CD pirates en Allemagne, des livres à Londres et à New York, chaque ressource est une conquête, qui suppose un voyage, des contacts, une transaction. En 2006 je publie un travail similaire, version années 70 et non plus années 60, sur Led Zeppelin : le moindre détail est discuté en forum, et si on s’échange toujours les films ou livres-pirates en les gravant sur CD ou DVD, je remonte les archives presse via Internet. L’écriture de mon essai sur les Rolling Stones était aussi l’écriture de comment mener l’enquête dans le continent du silence. Pour Led Zeppelin, je disposais du site d’un Japonais qui était allé photographier un par un les portails et fenêtres de tous les lieux associés d’une façon ou d’une autre à l’histoire du groupe. Écrire peut se dispenser de produire la représentation du monde, mais doit chercher comment l’associer au support sur lequel nous lisons. Au fait, le bug de l’an 2000 n’a pas eu lieu.

2002

Beaucoup d’articles, depuis plusieurs années, sur comment bénéficier d’un Internet rapide : la fibre optique ? Inconcevable. Les prises électriques ? Plus réaliste. Mais voilà qu’on nous propose d’utiliser les vieux fils de cuivre du téléphone, quelle idée... ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : les informations que vous envoyez vont moins vite que celles que vous recevez. Mais d’un seul coup plus besoin d’acheter le journal papier, on le feuillette à même vitesse sur nos écrans. Et je peux feuilleter sur le site de la Bibliothèque nationale, en mode image, les éditions originales des auteurs. Et fin prématurée des CD-Rom : qui l’aurait prévue ?

2005

Mon site fait près de 600 pages html distinctes. Apparition de blogspot, et des premiers CMS paramétrables facilement par un utilisateur non informaticien (en France : Spip, comme ce que représente Drupal aujourd’hui en Amérique du Nord). Désormais, mon site est une « base de données ». Pour l’instant, je continue de donner mes manuscrits à mon éditeur : sur le site, le chantier du livre, le journal de l’auteur, les ateliers d’écriture. Et, quand le livre paraît, les articles et entretiens concernant le livre. Internet comme médiation culturelle : bizarrement, c’est toujours le modèle dominant pour les auteurs US. Un blog pris tel quel à une plateforme comme blogspot, et l’accès direct au lieu d’achat du livre, c’était la voie royale pour ouvrir à l’auto-édition. En 2006, je souhaite me donner une contrainte qui m’autorise l’écriture fantastique : pendant un an, je publie chaque jour un billet à partir de mon expérience quotidienne, ou de mes rêves, ou sous forme de micro-fiction. Je l’associe à des photographies, j’y insère de l’hyper-texte (des couloirs dont les portes ouvrent sur d’autres textes), des liens et du son. Le livre comme le site s’appellera Tumulte, quand au bout d’un an je publie ce que je considère comme une fiction globale, la fiction étant aussi ce qui protège dans l’exposition au jour le jour. Cette fragmentation selon le temps d’écriture au quotidien n’est pas nouvelle dans la littérature, de Montaigne à Stendhal, ou au Journal de Kafka et bien d’autres, ou aux « micro-fictions » publiées au quotidien dans la presse de Berlin en 1920 par Robert Walser. Mais, quand je publie le livre chez Fayard, les articles c’est « Bon publie son blog ». Je comprends à ce moment-là que j’ai franchi une nouvelle étape : la publication sur le site, avec ses dictionnaires, ses index, est un mode de lecture supérieur à celui du livre imprimé. Seulement on en est là (on en est toujours là) : ce qui me fait passer d’auteur à écrivain c’est la reconnaissance symbolique de ce rôle – qui l’accorderait à l’écriture web ?

2008

Depuis presque dix ans, des conversations régulières mais impuissantes avec mes éditeurs ou mes amis libraires sur comment utiliser le web. Je dirige alors au Seuil une collection de littérature contemporaine : je reçois des textes souvent courts, des textes de jeunes auteurs dont le site interfère en permanence avec le manuscrit, les transformer en livre c’est comme de faire entrer un pied dans une chaussure trop petite. Alors je me lance seul : je crée une maison d’édition numérique, publie.net. Au début, seulement pour rendre disponibles en ligne, sous forme de PDF, les textes que moi-même et mes amis auteurs gardons dans nos disques durs. J’achète à New York ma première « liseuse » (nous tenons à ce mot au féminin, pour e-Reader), une Sony puis un Kindle : si les usages de lecture s’établissent ici, avec des librairies spécifiques, pourquoi ne pas en faire un champ de travail pour le contemporain ? D’autre part, nos sites web étouffent sous leurs propres limites : comment lire un texte de 300 pages dans le fractionnement d’un site, comment l’emporter avec soi à la plage ou dans le train ? Nous découvrons le format ePub comme une nouvelle frontière : une fermeture, une petite boîte close, avec dedans des morceaux de texte, les fichiers css (« cascading style sheets ») qui leur donnent visage, la possibilité d’y inclure des images et des sons (nous lançons une revue numérique d’expérimentation, D’Ici Là), et surtout le fichier des métadonnées, qui permettra qu’une requête floue exprimée sur une plateforme généraliste (Amazon ou iTunes) ou directement sur son navigateur, fasse surgir ce texte précis comme proposition. L’expérience durera 5 ans et sera très belle, nous avions sous-estimé 1, la méfiance et la passivité des métiers traditionnels du livre, presse littéraire incluse, 2, la passivité de l’université, tout entière concernée par le numérique, sciences, sciences sociales, mais ça s’arrête aux Lettres.

2010

Depuis au moins 3 ans, je ne cesse d’intervenir sur ces thèmes. Un nombre limité de choses me semble se détacher progressivement, qui me conduiront à publier un essai, Après le livre :

– cette « fermeture » d’éléments distincts, texte, masque graphique, métadonnées, elle constitue aussi le livre imprimé tel qu’il part de l’éditeur à l’imprimeur, et elle est aussi présente dans le moindre fichier de traitement de texte. Un étudiant qui commence ses études de mathématiques, ou de géographie, va apprendre de suite à maîtriser les outils informatiques qui seront le vocabulaire de sa pensée. En France, un grand philosophe, qui a influencé de Deleuze à Stiegler, Gilbert Simondon, a théorisé cette nécessité pour la pensée de ne pas se séparer artificiellement de l’objet technique. Que faisons-nous, dans les facultés des Lettres, ou les formations aux métiers du Livre, pour implanter cette « culture numérique » ?

– pour une immense majorité des auteurs qui ont été mes amis du temps de la publication papier, Internet est une médiation : on tape son nom dans Google, et on voit apparaître sa page Wikipedia, les articles de journaux vous concernant, les livres à vendre (selon la façon dont Amazon, la Fnac ou telle chaîne indépendant a versé sa rançon à Google), et les articles de presse. Cela s’appelle « identité numérique ». Très tôt, j’ai utilisé pour ma propre conception de l’identité numérique la métaphore de l’atelier du peintre (on entre quand on veut, on peut le voir travailler, il va « au motif » comme disait Cézanne, certaines toiles sont retournées contre le mur, il y a même dans l’atelier ses livres, le journal du jour) ou celui d’un ami luthier américain, mort depuis : dans la petite fenêtre par laquelle son atelier ouvre sur la rue, il dépose un vieil instrument à réparer, le moule d’un instrument en fabrication, et lui-même on le voit depuis la rue fabriquer son archet ou préparer son vernis. Cela suppose d’acheter son nom de domaine, de s’assurer la propriété de sa base de données (Google traitera autrement les données d’un site Wordpress que vous hébergez sous forme my-name.com ou que Wordpress héberge sous forme my-name.wordpress.com). Récemment, le site d’un ami auteur, et d’importance, n’apparaissait que très loin dans les recherches Google : son propre nom ne figurait jamais dans les pages de son site, puisque c’était le sien... Questions évidemment encore plus décisives quand vous vous exprimez dans une langue en voie de régionalisation, et que la totalité des acteurs du web, recherche, librairie, machines, logiciels, et même l’autorité des noms de domaine, sont américains.

– et que nous avons une chance formidable : comparées aux mutations politiques, esthétiques, sociales, les mutations de l’écrit se comptent sur les doigts de la main. L’invention de l’écrit, qui est loin de concerner toutes les langues. La fantastique histoire de la tablette d’argile, quand la schématisation de l’outil (le bout taillé en biseau du roseau), en accélérant la vitesse d’écriture induit le passage de l’écriture iconique à l’écriture syllabique, les techniques pour authentifier un texte (une couche d’argile crue recouvrant la couche d’argile cuite avec le même texte), l’invention de la page (les premières tablettes sont pétries à la main, l’écriture s’y enroule), la reproductibilité (on garde dans un seau d’eau les tablettes crues pour les réutiliser), le primat de la reproduction des images (le sceau, les cartes du foie des animaux sacrifiés pour la divination). Puis la diffusion méditerranéenne du rouleau de papyrus (la biographie de Ramsès II, 35 mètres de long, l’accompagnait dans sa tombe, pas d’autre lecteur), la fixation des corpus oraux (Homère), et le mot « livre » qui désigne les parties d’un écrit long, les premières métadonnées (auteur, titre, livre) sur le bouchon qui ferme l’étui. Comme pour la tablette, les usages de correspondance privée interfèrent avec les usages officiels, rituels ou littéraires (on écrit sa correspondance verticalement, et non plus horizontalement, sur les chutes longitudinales des rouleaux pour les livres, mais les textes de lois s’écrivent eux aussi sur des rouleaux verticaux, pour empêcher les pages coupées ou rajoutées). Puis l’invention du Codex, et les mots qui vont avec : les « exemplaires », les cahiers séparés d’un manuscrit recopié à l’identique, pour que plusieurs copistes puissent travailler simultanément, mais toujours depuis la copie la plus proche de l’original. Enfin, non pas l’imprimerie de Gutenberg, mais comment Aldo Manuccio, à Venise, reprend aux Coréens, et la peinture sur la soie des robes, l’idée d’une tringle où sont fixés des caractères mobiles : on peut brûler l’auteur, au-delà de 1000 exemplaires imprimés on n’arrêtera plus l’idée. Enfin l’histoire très complexe par laquelle la presse et le feuilleton interfèrent avec les formes de la littérature.

– pour chacune de ces mutations, on dispose de chronomètres précis : Balzac (le pseudonyme définitif d’Honoré Balssa), aura eu 3 noms successifs qui correspondent à 3 étapes successives des formes de commercialisation du roman, et la façon de raconter qui chaque fois en découlait. Baudelaire écrit un texte fulgurant à partir du dessinateur Constantin Guy, dont les croquis faits à même les champs de bataille de Crimée parviennent en 9 ou 11 jours à la presse quotidienne de Londres : on a accès en temps réel à une bascule de l’histoire (et rapporter ces 11 jours aux vitesses de propagation du 11.20.63 ou du 09.11.01), mais ne pas oublier la question terrible de Baudelaire : en ce cas, l’image se suffit à elle-même et n’a plus besoin du texte. Ce qui apparaît est donc un axiome décisif : chacune de ces 5 mutations est accompagnée d’une très riche période de transition, que nous pouvons appréhender en elle-même. La bascule, pour les universités des Lettres, qui n’ont jamais eu besoin de considérer le livre comme objet historicisé, c’est d’apprendre à travailler sur l’histoire de ses transitions, pour avoir une chance de penser la transition actuelle, qui d’évidence est d’ampleur aussi forte et radicale que les précédentes : point commun à ces mutations, elles sont irréversibles, elles sont globales.

– enfin, dernier axiome : l’imprédictible – même à Berkeley, on nous parle de « future of the books », mais le livre n’est qu’une figure particulière de l’écrit, et l’écrit une forme particulière des littératures (« le langage comme réflexion », disait Maurice Blanchot). La question qui se pose à nous, en temps de transition, c’est d’avoir à nous comporter de façon responsable dans le présent, pour enseigner, pour transmettre, pour porter avec nous, dans la traversée du gué, les oeuvres vives dont nous avons hérité (la belle phrase de Rabelais : « je ne bâtis que pierres vives, ce sont hommes » – ces pierres vives à nous confiées), alors que toutes les transformations du présent surgissent par à-coup, et ne se révèlent à nous que rétrospectivement. En 2004, pas avant, le bureau de nos ordinateurs devient multi-tâche. Le traitement de texte ne change pas. Est-ce une régression pour la lecture dense ? Un chirurgien qui opère à distance, depuis son Mac, un coeur ou une tumeur au cerveau, a sur son écran, comme le pilote de Boeing, une dizaine de fenêtres distinctes. Quand nous lisions un livre imprimé, avec notre carnet de notes posé avec le journal du jour sur la table à côté, ou bien le tabac et les voix amies, est-ce que la lecture n’était pas déjà, et de toujours, un geste social ? Le multi-tâche a fait partie de ces micro-révolutions imprédictibles. En 2010 apparaît l’iPad : nous transportons avec nous le web. Je me souviens d’avoir découvert en avril 2010, à Boston, les premières publicités pour l’iPad : des gens en chaussettes sur leur canapé. Où en est-on ? La petite icône « LECTEUR » sur iOS, ou la petite paire de lunettes vertes sur le Kindle Fire, indiquent que le navigateur recompose la page web, et nous la rend avec une ergonomie (à nous de la paramétrer) strictement identique à celle du livre numérique (eBook). Avec le bouton « Send To Kindle » nous lisons une écriture de flux avec la même ergonomie que celle embarquée dans la clôture de l’epub.

2013

Y a-t-il une stabilisation à l’horizon ? Bien sûr que non. On peut même affirmer que la saison des grands ébranlements n’a pas commencé. Ici, aux US, la distribution des e-books s’est affirmée comme une extension à l’image du livre imprimé, c’est même matériellement visible dans les librairies Barnes & Noble, avec l’espace réservé au Nook à l’entrée. Mais s’approprier le web comme vecteur de littérature est resté l’apanage de magazines et revues qui sont un magnifique atelier sur le web, mais ne disposent pas de modèle économique à la hauteur de l’édition traditionnelle, et encore moins des grands géants que vous avez si gentiment offerts au monde. La rareté des librairies brick & mortar, en tout cas leur raréfaction, a probablement différé la mutation, en faisant du web un vecteur d’acquisition d’objets, en l’occurrence le fichier que je lis sur mon Kindle. La stratification par genre, roman, romance, fantasy, poetry, sans parler du rayon writers aid, s’est trouvée encore renforcée, alors même que la littérature américaine a été une des premières à développer des formes comme la short story ou la non-fiction qui permettent à la littérature de création une appropriation du monde hors toute hiérarchie, à charge de l’écrivain de construire le rapport le plus direct entre le langage et le réel encore jamais écrit. Cela vaut pour Thorau ou Dos Passos comme pour le Fall of America de Ginsberg, ou des contemporains comme Nicholson Baker ou David Foster Wallace. En Europe, nous avons dû apprendre un peu plus tôt que le web serait notre premier terrain d’écriture comme de propagation, et le lieu même (spatialité et temporalité autant que support) de ce que nous demandons à l’écriture. C’est ce que j’entends par l’expression dont j’ai fait mon titre : « already beyond the e-book age ».

et coda

Écrire enfin change.

Le carnet de notes de l’auteur ne change pas : il a toujours inclus des dessins, des papiers découpés, de la documentation. Ce qui change, c’est que nous pouvons les intégrer tels quels, en tant que strates distinctes, dans l’objet dont nous nous séparons, pour qu’il n’appartienne qu’à son lecteur.

La bibliothèque de l’auteur ne change pas : Faulkner vénérait Tolstoï et détestait Dostoïevski à cause de son désordre, mais en produisait un bien pire que lui, Proust s’ennuyait chez Tolstoï et vénérait Dostoïevski, mais écrivait des « salons » sur le même principe formel que chez Tolstoï, notre tâche d’enseignement ne change pas, même si les auteurs américains se jettent dans le plus haut niveau du contemporain sans passer par la médiation des âges du livre, comme nous en Europe. Seulement, nous savons que, de tout temps, le rapport dense aux textes a surgi du même lieu, et des mêmes supports d’écriture, que là où s’établissaient les usages privés – de la lecture à voix haute pour quelques auditeurs du temps de Rabelais, et c’est la clé de la dramaturgie de ses récits, au roman épistolaire dont l’heure de gloire fut celle du courrier postal unifié et rapide, et débarrassé de la censure, à échelle du pays. Les usages de nos étudiants, pour s’informer, lire, écrire, écouter dans le même geste : smartphone, laptop. Alors oui, avec la littérature, et ce qu’elle porte de subversion et transgression là, comme les poètes beat ont surgi oralement dans les campus parce que l’espace musical avait créé une place que le monde imprimé leur refusait, travaillons pour le laptop. Fétichisme d’un un objet technique unifié ? Il ne cesse de progressivement disparaître : il y a 4 ans, on se moquait au MIT d’un jeune Indien, Pranav Mistry, qui se promenait avec une énorme caméra fixée sur la tête et un « vidéo-projecteur » sur la poitrine, sa main pour écran, avant qu’il puisse tout miniaturiser, et voilà aujourd’hui les Google Glasses – nous devons en permanence négocier d’un objet d’une histoire millénaire, à longs temps d’évolution, l’écriture, dans le contexte d’une histoire des supports encore radicalement mouvante, et d’abord marchande.

Regardez le traitement de texte : quelle différence entre votre premier Word (pour moi, 1993, presque vingt ans), et celui d’aujourd’hui ? Mais utilisez-vous encore Word ? Votre logiciel de gestion de courrier comporte sa propre base de données. Probablement que, pour retrouver un fichier transmis par un étudiant, vous archivez le courrier avec sa pièce jointe, ce sera plus facile et rapide à retrouver. Il y a peu, pour chaque texte que nous écrivions, nous ouvrions un nouveau fichier, spécifique à ce texte, et nous archivons de tels fichiers par centaines. Un livre, par contre, sur notre ordinateur, n’est plus un seul fichier, mais un vaste dossier comportant les recherches séparées, les différentes versions de travail, et certainement aussi une zone d’archivage de liens organisés (outils comme Zotero) et de courriers. Des logiciels apparaissent (je pense à UlyssesIII) qui ne créent pas de fichier séparé pour un texte, mais vous permettent d’écrire comme vous l’entendez dans une base de données unique, que vous pouvez archiver à la fois sur votre ordinateur et hors de votre ordinateur, et qui présentent comme caractéristiques de relier à tel instant du livre, ou de l’article, ou du carnet de notes, ces liens, images, courriers, rendez-vous. Autre caractéristique : on écrit seulement en fonction du confort écran (sur iPad, ce logiciel s’appelle Daedalus), que vous réglez à votre guise, mais la fonction d’export du texte est spécifique à la façon dont va circuler le texte, et comment il sera reproduit ou accessible à la lecture : sur un site web, via un livre électronique, ou via PDF ou fichier texte séparé. Comment une telle révolution, encore toute récente (qui, dans la salle, a basculé d’un traitement de texte type Pages ou Word ou OpenOffice à un logiciel « markdown » – et demandez symétriquement à un ami mathématicien qui parmi eux ne se sert pas de LaTeX ? Aucune critique, mais une question : le code qui nous demeurait invisible, parce que stable, dans nos usages de la typographie depuis 300 ans, de l’écriture manuscrite depuis bien au-delà, à quel moment doit-il devenir, au nom même de notre liberté dans la langue, un élément de culture à enseigner ou transmettre ?

no future et alors

De quoi alors aujourd’hui suis-je l’auteur, sinon d’une base de données, qui désormais prend le pas sur les livres que je commercialise par contrats avec des éditeurs, mais sont tous accessibles sur mon site web personnel ? Le contrat d’édition représente alors une modalité d’accès spécifique, à côté de l’arborescence principale. Mes archives ne diffèrent pas (j’entends : pour ce qui les compose !) essentiellement des ensembles de carnets, brouillons, correspondances légués par des écrivains d’avant le web à un institut d’archives ou une bibliothèque. Les problèmes de pérennisation sont spécifiques (la Bibliothèque nationale a attribué un code « ISSN » à mon site exactement comme à un livre et en pratique une collecte régulière). Mais que je cesse de payer mon hébergeur, et tout s’envole. Les notions de publication, le rapport de l’écriture quotidienne au travail finalisé sont les mêmes : mais, nous appuyant sur la publication web, la temporalité de la publication, la notion de communauté de lecteurs, deviennent des outils formels immédiats dans la composition même du récit, et comment il agit. Ce qui agit n’est pas la figure partielle finalisée d’un point particulier de mon travail, ce qu’était un livre venant après un autre livre, mais, en permanence, le site lui-même, où je suis l’artisan aussi bien par le texte que par l’ergonomie, la navigation, le codage – points que j’accepte comme fonctions intégrantes de mon travail. Lorsque nous pensons l’oeuvre de Baudelaire, ou de Franz Kafka, nous ne pensons pas à la somme des livres, mais d’abord à cet ensemble d’archives qui accédait à l’espace public, de façon partielle ou totale, immédiate ou progressive, longtemps après la disparition de l’auteur. Peut-être, dans une conception beaucoup plus humble et dynamique du mot oeuvre, pourrions-nous trouver une fondation stable à ce qui aujourd’hui s’amorce, que le livre ne nous autorisait pas.

J’en suis là. Passé en 25 ans d’ordinateur, et 30 ans dans le monde professionnel de l’édition, d’un monde stable à un monde instable. La question de la technique y est parfaitement secondaire par rapport à celle de la culture. L’imprédictibilité de notre moment dans la transition est chaotique, dangereux, parce qu’il liquide les positions acquises, à commencer par le statut de l’écrivain, mot inventé au XVIIe siècle, et auquel seulement le XIXe a conféré sa dimension symbolique. Mais ce présent même est aussi, et indissociablement, une histoire, dont on peut et doit traiter en tant que telle, à condition d’en passer par l’histoire des précédentes transitions. Qui de nous n’aurait souhaité écrire au temps de l’invention de l’imprimerie, comme Rabelais, qui de nous n’aurait aimé écrire au temps de l’apparition de la presse et du feuilleton, comme Dickens ou Dumas, ou de l’apparition des locomotives, comme Flaubert et Zola, ou de l’électricité et du téléphone, comme Proust ? Prenons comme immense chance d’être nous-mêmes saisis par la mutation en cours, et que notre écriture, piégée par de nouvelles formes de lecture et diffusion, nous contraigne au saut (et pour finir il lâche son iPad et saute).

diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA

1ère mise en ligne 30 septembre 2013 et dernière modification le 28 janvier 2014

merci aux 4754 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page