Codicille : c’est une reprise de la 1, elle-même un rapprochement de trois rubriques de la #L7, qui elle-même se voulait travail réflexif et prospectif sur les écrits en cours… C’est un peu comme la boucle d’oreille de la vache qui rit… De plus je ne sais absolument pas comment ça pourrait s’intégrer au pdf quelque peu à l’abandon d’ailleurs tant il est travaillé par l’hétérogénéité… de styles / histoires / personnages comme en convoque évidemment le mode associatif. Mais parfois une lueur, j’entrevois une « forme » qui pourrait mais c’est comme l’éclat du phare… et c’est ainsi depuis le début de ma participation aux ateliers…À l’inverse… à suivre un fil – c’est l’enfermement … Alors fatigué de remettre sur le métier j’ai « laissé tomber » une grande partie des pistes de la V2 me disant que ça pourrait alimenter d’autres textes, peur d’alourdir cette V3 dont je n’arrive pas à apprécier le plus ou moins digeste… Me dis qu’il faudrait « simplement » rassembler les légendes ( à tous les sens) d’un livre d’images à feuilleter, chacune offerte au bruissement de son propre effacement..

1. Écrivant cela me revient cette image (elle resurgit de façon épisodique, mais là elle avait disparu depuis un certain temps, cf. le ressassement plus haut !) de la bibliothèque collée au mur, au-dessus du divan, dans le « petit salon » de l’enfance. Sur les étagères aux vitres coulissantes, (j’entends encore le bruit de la vitre frottant dans la rainure en contre-plaqué, le choc un peu sourd à l’arrêt en fin de course, contre la mince paroi.) les reliures dorées de la série de livres dans la collection les portes de la vie. Dans ce souvenir plusieurs associations : le rapport au livre, investi « familialement » de l’ordre presque du sacré : le livre ouvre les portes (la collection côtoyait également une Bible, des « beaux livres » reliés) – sacré donc secrètement terrorisant – intouchable dans l’idéalisation, la révélation de mystères conjoints au savoir interdit sur le monde. Le livre en effet n’ouvre pas n’importe quelles portes, entre ses deux reliures s’offrent les portes de la vie ! La vie est une affaire de femme. Ce sentiment d’étrangeté ressenti lors de l’accouchement de C – l’impression d’être au bord d’une histoire comme cramponné à un radeau ou à une main sur un lit d’hôpital. Les femmes savent faire (avec) la vie, et j’apprends comme je peux, en retard sur tout, j’apprends. Quand j’écris c’est des tentatives pour apprendre… (comme reprendre son air en sortant la tête de l’eau.) Aussi il y avait un volume égaré (lequel ?) venu amputer d’une lettre (laquelle ?) la phrase « Les portes etc… » Je pratiquais un jeu de chamboulement, une dislocation de la phrase en déplaçant les couvertures… Peut-être cette sensation très floue, très vague, très lointaine rencontrée parfois lors de certaines lectures, Tabucchi entre autre, qui accompagne le perdre pied… Comme je perds absolument pied dans toute tentative de généalogie. (Ces noms que j’ai à disposition ne me parlent pas.)Je vois bien que je suis aux prises avec la menace que fait peser l’informe (la forme en attente d’être trouvée) entre la dissolution, la dislocation, les figures de l’abandon l’oubli la mort. Je ne voudrais pas non plus m’en tenir là comme à un « fonds de commerce » tragique qui vaudrait toujours mieux que le rien. Non.

2. … cette image toujours revient (parfois mes images ont des absences comme on dit des épileptiques, puis refont surface), c’est la bibliothèque du « petit salon » de la maison d’enfance (tout y semble petit étroit resserré comme une poitrine en manque de souffle). Elle est collée au mur, surplombe le faux cuir du divan – ce qu’on trouve dans les divans les boursouflures de miettes autour des boutons, comme des yeux arrachés, et la peau des cuisses nues le bruit de scratch que fait la colle de sueur quand on se lève). Sur les étagères aux vitres coulissantes – le frottement de la vitre dans la gorge en contre-plaqué – le choc sec en fin de course contre la mince paroi – c’est un menuisier de l’usine qui l’aurait confectionnée, devait arrondir comme ça ses fins de mois, quelle drôle d’idée arrondir ses fins de moi, les confins du moi comme le vignetage d’une photo – vigneter sa vie, les reliures dorées de la série de livres de la collection les portes de la vie. Chez nous le livre tenait du sacré du beau du vrai, aujourd’hui alors que j’écris Lara allongée sur le divan baigne dans une flaque de soleil chaud, si on pouvait nager entre les mots – comme dans la salle du HAB à Nantes, glisser entre les immenses copies des pages du dictionnaire (le petit Robert) et les excuses inachevables. Il y avait également une peut-être plusieurs bibles dont une en plusieurs volumes, un grand format illustré de grandes photos couleur, pleine page, qu’on ouvrait à plat sur les genoux, ceux de la mère dans son fauteuil – mais lequel ? Aujourd’hui je vois les portes de la vie et l’ouverture des jambes l’écartement des genoux le secret féminin de la vie. Toujours cette conviction que la vie est une affaire de femmes qu’elles en ont la clé, l’élan, l’éclat, qu’elles peuvent en disposer la donner et la retirer à leur gré c’est une affaire de mère elle en dispose donne et se retire à son gré. Ça laisse un air d’étrangeté. Je l’ai vérifié lors de l’accouchement de C., cette sensation d’être cramponné juste au bord d’une histoire, comme la main tenue sur le radeau d’hôpital. Les femmes savent faire (avec) la vie et maintenant encore j’apprends comme je peux, en retard sur tout j’apprends encore. L’écriture est une nouvelle tentative pour apprendre, cent fois mille fois reprise et avortée, le grand lâchage. (Comme reprendre son air en sortant la tête de l’eau, la brûlure…) Aussi un volume manquait. Lequel ? Son absence s’avouait à l’amputation d’une lettre dans la phrase les portes de la vie. Évidemment Perec. Évidemment Poe et Lacan. Les trous de l’histoire dans les creux et les trop pleins boucheurs de vue. (J’étais je crois un enfant cyclothymique mais on ne savait pas, ça ne se faisait pas…) Je pratiquais un jeu de chamboulement, une dislocation de la phrase en déplaçant les couvertures… Je me souviens d’excitations tristes, d’efforts forcenés pour entraîner au rire, de mordre la poussière des nausées du matin. Une dislocation du corps déplace les couvertures une excitation triste. Peut-être cette sensation si floue si vague et lointaine comme lire Tabucchi et perdre pied. La vie passe en dehors de moi. (Ces jours Dominique dans la parenthèse du coma, reviendra. Pas à pas. Se réjouira du si peu gagné jour après jour sur le plomb. Y croire sinon nul ne tiendrait. Comment on supporte ce qu’il y a à supporter malgré tout…) J’écrivais Tabucchi, j’écrivais perdre pied, peut-être qu’il faudrait tenter l’inventaire des moyens de la littérature pour évoquer le perdre pied, comme Marie Darieussec égrenne les égarés de l’insomnie. Pour moi le perdre pied commence avec la généalogie, l’impossibilité radicale de me repérer dans ses dimensions les plus simples, les noms que j’ai à disposition ne me parlent pas. Déjà là je vois bien que je suis aux prises avec la menace de l’informe. (Est-ce une menace ? Plutôt un voile une brume une dissolution, l’en deçà des figures de l’abandon, l’effacement, l’oubli, la mort ou la célébration du négatif radical, la réserve inépuisable de l’incréable…)

3.… l’image, laquelle ? – revient

toutes les images récurrentes s’arrachent à leur noyau d’absence comme ces épileptiques, soudain dévitalisés, étrangers à eux-mêmes et au monde, le regard vidé de toute attention ou intention, sans même l’infime esquisse d’un reflet ? – puis lentement remontent, hagards, hébétés – ébranlés encore de l’invisible séisme intérieur, stuporeux encore de leur plongée de néant, perdent un mince fil de salive, étiré de la commissure des lèvres jusqu’au bas du menton, lentement s’écoule sur le dos d’une main, sur la table brillante

c’est une atmosphère irréelle de gris, de vert, de pénombre, un voile vaporeux et ondulant, collé comme une cataracte translucide à la porte-fenêtre ; derrière parfois la brûlure des aplats de soleil. Apparaît la silhouette, tête penchée en avant. De dos ou de trois-quarts arrière, comme si un œil secret et attentif l’observait, tapi dans le mur, coincé entre le dossier et la tapisserie oubliée. Elle lit. Le siège varie avec les motifs insaisissables du papier peint. (Une fois un buste de femme – comme un marbre – embossé dans la répétition de médaillons de mauve, mais c’était peut-être l’ailleurs de la chambre.) Quelques fois elle est assise dans une large coupe d’osier entièrement recouverte d’un coussin rouge à impressions florales indécises, ou bien c’est un fauteuil massif, en faux cuir marron foncé – au côté droit le cendrier dressé comme une grue sur sa longue patte osseuse, le modèle brillant et bruyant des années 60 ou 70, avec bouton-poussoir. Le plateau circulaire s’enfonce sous la pression, éjecte en tournant cendres et mégot, les échange contre une fine et irritante poussière de tabac froid libérée du fond du réceptacle, gainé lui aussi de faux cuir, mais noir, remonte en sens inverse avec des raclements aigrelets de ferraille, se tait après un dernier claquement sec. Sur la gauche le porte-revues en rotin contient des magazines : Mon jardin et ma maison, Notre temps, les modèles de tricots et échantillons de laine Bergère de France.

Le petit salon de l’enfance étriquée. S’y croisent les fragments d’heures disséminées mais retenues de manière apparemment aléatoire, singulièrement étroites, resserrées, comme une poitrine en manque de souffle, depuis les matins sombres et glacés, confondus aux craquements des fins de nuits d’hiver, jusqu’aux ciels d’été figés à l’aplomb d’un ennui silencieux. Une galerie d’immobilités. Des teintes d’immuable, un temps qui passe sans passer, un enclos imprescriptible de mélancolie inavouée. La bibliothèque, fixée comme un échafaudage au mur opposé à la porte-fenêtre, encadre le divan robuste, sans fantaisie, assorti au fauteuil marron. Un lourd bateau mou encastré dans son port d’attache. Les orbites de miettes poudreuses, les boutons capiton au bout de leur nerf distendu, des yeux presque arrachés, le bruit de scratch des cuisses nues arrachées de la peau de skaï. Au-dessus, les étagères aux vitres coulissantes – leur frottement dans la rainure en contreplaqué, le choc dur en fin de course – c’est un menuisier de l’usine du père qui l’a confectionnée pour arrondir ses fins de mois

aux confins du labyrinthe souterrain de l’image son mycélium échevelé, enchevêtré, ses racines d’ondes d’ombres et de moins que douleur, une traversée muette de plus rien. Le souvenir remonte grimé de crasse et d’écorchures, tendu de solitude en lambeaux, comme ceux-là qui mordent en couleurs triangulaires le travers des rues pavées en fêtes foraines

alignées comme un défilé d’uniformes ou une assemblée de prélats dans leurs stalles les reliures dorées d’une collection d’œuvres littéraires prélevées au monde : Les prtes de la vie. Manque un volume. Les livres enrégimentés invitent au solennel et au sacré, on leur donne préséance sur le corps, sur le travail manuel. Ils chatoient, séduisent, fascinent. Ils nourrissent l’intelligence. Ils préparent l’avenir. Ils sauveront de l’ordinaire et de sa petitesse, ils ouvriront à la connaissance. Ils impressionnent. Ils toisent.

Tandis que germent les images condensées dans l’image, comme s’épanouissent les fleurs de thé, la chatte sommeille, étalée dans sa flaque de soleil sur le divan, soudain se redresse se lèche intensément la patte se frotte l’oreille, répète l’opération à cinq ou six reprises. Tout aussi subitement repose la tête, plisse puis ferme les yeux, coule instantanément dans son bain de chaud,

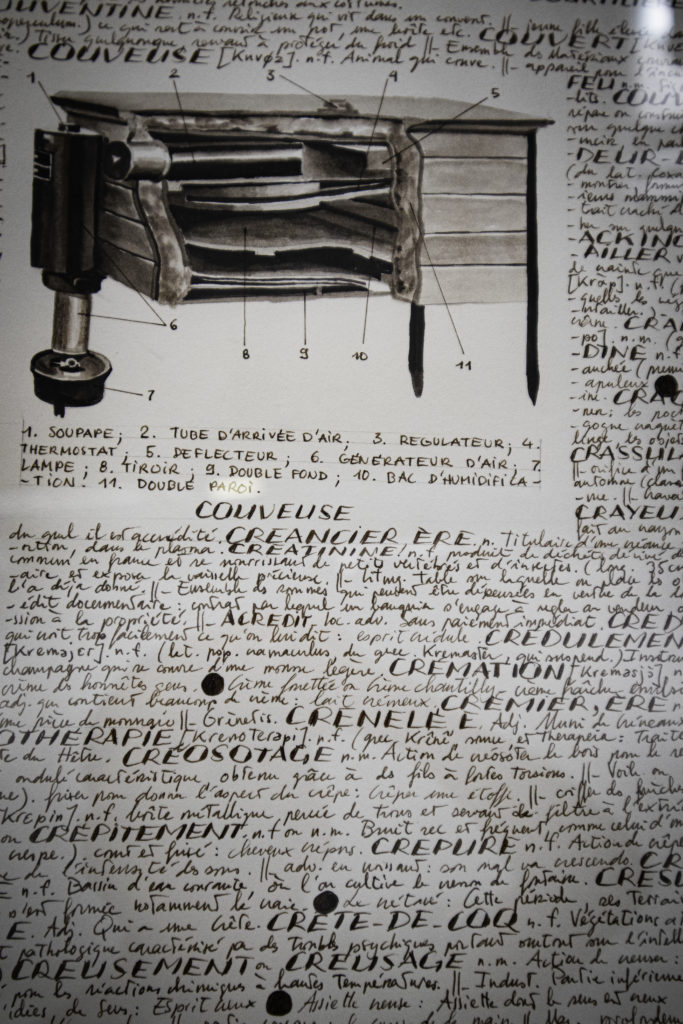

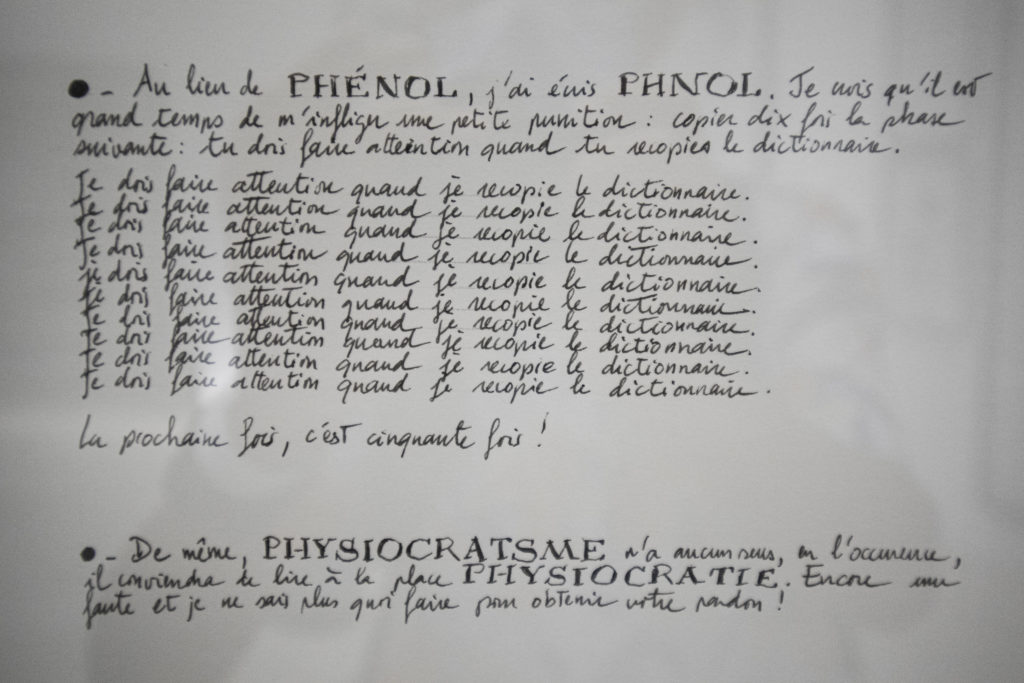

nager lentement entre les océans de mots, frôler les îlots d’images, comme dans le grand hangar aux piliers bétonnés à Nantes, glisser entre les immenses pages du dictionnaire, renouveler le sourire amical et complice aux excuses réitérées de l’imparfait recommencé.

Je dois faire attention quand je recopie

Je dois faire attention quand je recopie

Je dois faire attention quand je recopie

Je dois faire attention quand je recopie

tout à droite de l’étagère une bible. Trois volumes rectangulaires grand format, illustrés de photographies de Jérusalem et autres lieux saints. Ouvert, le livre recouvre totalement la jupe tendue sur les cuisses légèrement écartées, la main droite soulève délicatement une page, la tourne puis la lisse distraitement. Les portes de la vie, le mystère obscur des femmes le soupirail des mères. la source inconnue le chemin l’élan. Elles peuvent en disposer, retirer et donner à leur gré.

tu tiens ma main. Toujours toujours bat son cœur en petites pressions saccadées, s’intensifiant lorsqu’une contraction, comme si tu voulais transmettre l’onde la pousser la repousser dans ma chair. Perdu au bord des cercles de ton monde lointain je suis inutile, encombré de toute cette dure étrangeté

je tiens sa main. Posée sur le drap du lit d’hôpital, presque inerte déjà, amaigrie si douce pâle enfuie entre mes doigts, derrière la fenêtre un chemin vide grimpe le flanc de la colline déserte, j’escalade mes regrets, mes défaillances. Perdu arrimé à la barque de son monde lointain, elle, l’inaccessible, moi l’inutile encombré de toute cette froide étrangeté

rejoindre les mondes éclatés séparés ignorés. J’apprends comme je peux – en retard sur tout – je fabrique des passerelles de mots pour suturer les brèches de vivre – pour être moins maladroit moins stupide et désolé ? Je ne sais pas…

manque un volume,

ls pertes de la vie

la phrase estropiée démantelée dans le jeu de taquin du permuter les couvertures sur l’étagère

ls erpt sd ea lieve

manque une lettre disloqué le sens épuisé d’excitations tristes la nausée des matins lampe jaune café au lait l’écœurant dans le de bol de fumée brûlante sur la table formica vert à quatre pattes tubes d’argent (il y a) dislocation du temps le corps agite les couvertures une excitation triste les paupières collées de pus les minuscules croûtes aigües pointues plantées comme des insectes dans le coton d’eau tiédie, la vie fermée dehors la peau depuis toujours le four du silence soudain des cris des rires des appels la pluie la pluie sur les carreaux le monde insolide se noie de l’autre côté du flou

en lisant : ERASED – traité de l’effacement. I. Pariente-Butterlin Publie.net